Выявление ресурсов развития ребенка

Представления родителей о появлении ребенка и его воспитании часто отличаются от реальности. Порой родители забавляются покупками малюсеньких вещичек, ажурных одеялок, игрушек и представляют безмятежно спящего малыша. Выдумывают радужные перспективы будущего, как ребенок вырастет, и будет заниматься музыкой, а еще фигурным катанием, будет послушным и терпеливым, и непременно даст много поводов собою гордиться! Действительность разительно отличается от мечты.

С появлением ребенка жизнь меняется кардинально и бесповоротно. Отныне каждый свой шаг родитель должен соотносить с потребностями важного человечка. Многие родители согласятся, что наступает такой момент, когда «воспитывая детей», кажется, все силы кончились и не знаешь, что делать дальше. И всегда хочется сказать: «Это только начало!». Но это ирония. И порой родители бывают совершенно истощены и физически, и морально. Следствием постоянной усталости могут быть две вещи: агрессия и апатия. Порой они существуют параллельно, поочередно сменяя друг друга.

А где же, все таки, взять силы, чтобы действовать, не срываться, оставаться достойным человеком и родителем?! Как же не погубить свое здоровье и эмоциональное благополучие ребенка? Как говорят врачи: лучший способ лечения – это профилактика!

Правильный режим дня, где есть место для отдыха всех членов семьи и совместного времяпрепровождения и, конечно, – обращение к тем ресурсам, которые дают Вам силу и положительный настрой.

Что это могут быть за ресурсы? Как они могут помочь и положительно повлиять на близких?

Пока не существует понятия «родительские ресурсы». Попробуем его сформулировать, опираясь на определение «ресурсы личности». «Ресурсы являются теми физическими и духовными возможностями человека, мобилизация которых обеспечивает выполнение его программы и способов (стратегий) поведения для предотвращения или купирования стресса» [1, с. стр.115-116].

Родительские ресурсы – это совокупность, система внутренних и внешних условий, способствующих устойчивости личности в стрессогенных ситуациях, обеспечивающих качественное воспитание, и способствующих эффективному развитию детей и самой личности.

С. Хобфолл считает ресурсами то, что является значимым для человека и помогает ему адаптироваться в сложных жизненных ситуациях.

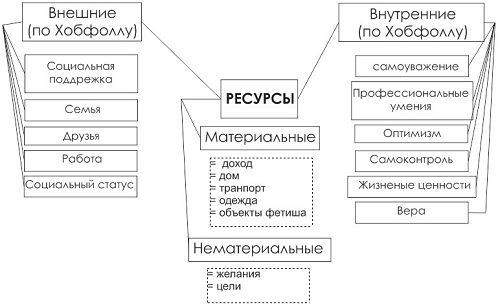

Разные исследователи классифицируют ресурсы личности, использую различные основания. В основном ресурсы можно разделить на:

- внешние и внутренние (интерперсональные и интраперсональные);

- социальные (доступность помощи человеку) и психологические (навыки, психические особенности и способности человека);

- материальные и нематериальные.

Рис. 1 Классификация ресурсов (средовые и личностные):

Рис. 2 Классификация ресурсов (внешние и внутренние):

Рис. 3 Классификация родительских ресурсов:

.jpg)

Что же происходит, если человек не имеет, не осознает или теряет ресурс для адаптации или просто для жизнедеятельности? С.Хобфолл сформулировал ресурсную концепцию психологического стресса, которая, связывает адаптационные возможности человека с наличием ресурсов личностных.

Таким образом, потеря, угроза потери ресурса, неосознавание своих ресурсов, отсутствие возможности возмещения ресурсов приводит человека к стрессу.

Ядром ресурсной концепции С. Хобфолла и основой для работы с человеком по выявлению и аккумуляции ресурсов личности, родительских ресурсов является принцип «консервации» ресурсов: человек стремится получить и сохранить то, что ценно для него, и старается оптимально использовать свои ресурсы; вместе с этим человек стремится восстановить потерянные и приобрести новые ресурсы. Согласно данной концепции, психологический стресс и риск дезадаптации возникает при нарушении баланса между потерями и приобретениями личных ресурсов [2].

Психологическая работа по поиску и аккумуляции ресурсов личности и родительских ресурсов строится таким образом:

- Выявление ресурсов личности (родительских ресурсов). Желательно найти несколько.

- Осознание человеком наличия данных ресурсов.

- Планирование стратегии получения ресурсов.

- Формирование умения использовать ресурсы.

- Сохранение ресурсов.

- Формирование умения восстанавливать ресурсы.

- Поиск возможности приумножать ресурсы.

- Формирование умения распределять ресурсы.

Нами проведено исследование определения тех ресурсов, которые родители видят в себе, супруге и в семье в целом. Анализируя полученные данные, мы пришли к выводу, что родители выделяют как наличествующие у себя либо внутренние ресурсы, связанные с индивидуально-типологическими особенностями, либо ресурсами считают только внешние факторы. То есть, либо «все зависит не от них», а от обстоятельств, помощи окружающих, наличия материальных благ, либо считают что, все зависит только от самих людей. Подобное выделение, точнее ограничение в определении ресурсов, ведет к возникновению трудностей и проблем личности, угрожающей благополучному эмоциональному состоянию человека.

Вот примеры таких ресурсов, выделенных приемными родителями:

- Вера.

- Взаимоподдержка близких.

- Самоконтроль.

- Оптимизм.

- Природа, животные.

- Хобби (любимое дело).

- Искусство, хорошая литература, творчество.

- Надежда.

- Спорт.

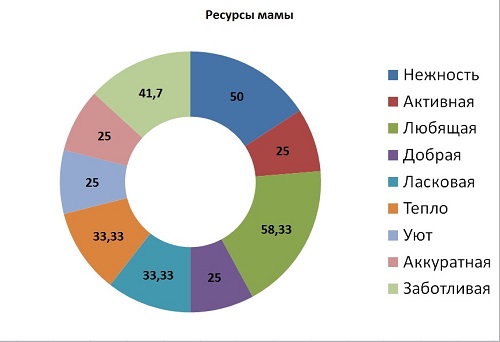

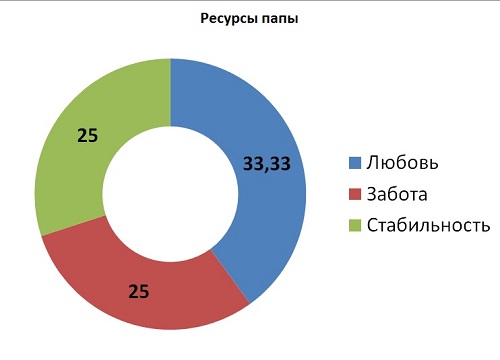

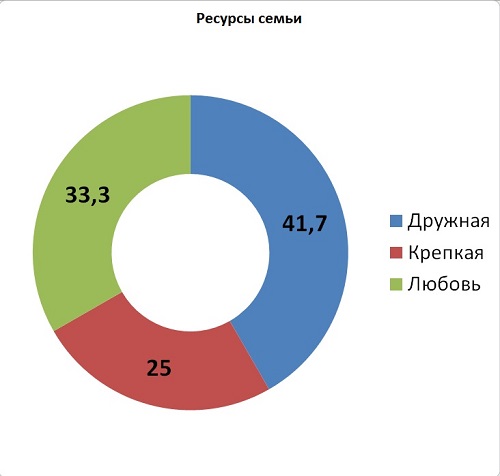

Примерные личностные качества, определяемые родителями как ресурсы мамы, папы и семьи в целом (опрошено 48 респондентов), представлены в таблице. Сохранены авторские формулировки определения ресурсов респондентами.

Таблица 1

| Ресурсы мамы | % | Ресурсы папы | % | Ресурсы семьи | % | |

| 1 | Нежность | 50 | Веселый | 8,33 | Преодоление трудностей | 8,33 |

| 2 | Понимание | 8,33 | Умный | 8,33 | Дружная | 41,7 |

| 3 | Передача жизненных навыков (гигиенических, хозяйственных) | 8,33 | Уверенный | 16,6 | Спортивная | 8,33 |

| 4 | Хозяйственная | 8,33 | Обладающий личными знаниями | 8,33 | Большая | 16,6 |

| 5 | Активная | 25 | Умелый | 8,33 | Надежная | 8,33 |

| 6 | Любящая | 58,33 | Спортивный | 8,33 | Активная | 8,33 |

| 7 | Добропорядочная | 8,33 | Активный | 8,33 | Доброжелательная | 8,33 |

| 8 | Честная | 8,33 | Честный | 8,33 | Взаимопомощь | 8,33 |

| 9 | Добрая | 25 | Сильный | 16,6 | Крепкая | 25 |

| 10 | Ласковая | 33,33 | Строгий | 16,6 | Счастливая | 8,33 |

| 11 | Надежная | 16,6 | Справедливый | 8,33 | Любовь | 33,3 |

| 12 | Строгая | 8,33 | Доброжелательный | 8,33 | Согласие | 8,33 |

| 13 | Справедливая | 8,33 | Участливый | 8,33 | Уважение | 8,33 |

| 14 | Здоровье | 8,33 | Любовь | 33,33 | Равноправие | 8,33 |

| 15 | Тепло | 33,33 | Забота | 25 | Стабильность | 16,6 |

| 16 | Уют | 25 | Стабильность | 25 | Добро | 8,33 |

| 17 | Аккуратная | 25 | Нежность | 8,33 | Будущее | 8,33 |

| 18 | Заботливая | 41,7 | Надежный | 16,6 | Опора | 8,33 |

| 19 | Воспитание, развитие положительных качеств | 8,33 | Многогранный (все умеет) | 8,33 | Забота | 8,33 |

| 20 | Ленивая | 8,33 | Выдержка | 8,33 | Помощь окружающим | 8,33 |

| 21 | Стабильность | 8,33 | Выносливость | 8,33 | Рукоделие | 8,33 |

| 22 | Порядок | 8,33 | Инициативность | 8,33 | ||

| 23 | Правдивость | 8,33 | Преданность | 8,33 | ||

| 24 | Понимание | 8,33 | Воспитание | 8,33 | ||

| 25 | Умение слушать | 8,33 | Доход, достаток | 16,6 | ||

| 26 | Отвечать за свои поступки | 8,33 | Защита | 8,33 | ||

| 27 | Дружба | 8,33 | Доброта | 16,6 | ||

| 28 | Пунктуальный | 8,33 | ||||

| 29 | Опора | 8,33 | ||||

| 30 | Ответственность | 8,33 | ||||

| 31 | Мужественность | 8,33 | ||||

| 32 | Помощь в воспитании | 8,33 | ||||

| 33 | Уважение | 8,33 |

Наиболее значимы ресурсы, выделенные родителями, представлены в диаграммах:

«Нельзя устать от того, кого любишь» — эти красивые слова говорят, часто лукавя, некоторые мамочки.

Как раз те, кто постоянно переживают за своего ребенка, стремятся дать ему как можно больше, исчерпывают эмоциональные ресурсы быстрее, чем родители, которые не слишком сильно задумываются о высоких материях. При этом, если родители «отдающие» и «ждущие» ответной реакции от ребенка и не получающие её взамен, а «взамен» это единственное ожидание и «подпитка» – ресурс для личности, то может произойти срыв, стресс, конфликт. Если «отдающий» родитель счастлив от самого процесса «отдачи» или получает или использует ресурсы другого характера (одобрение супруга, близких, умеет радоваться каждому дню и т.д.) то риски срывов минимальны.

Иногда родители, чаще мамы, не в силах справиться с нахлынувшими отрицательными чувствами. На помощь могут прийти специалисты.

Пример работы с молодой мамой в поиске и определении ресурсов с использованием авторского набора ассоциативных карточек «Калейдоскоп родительских ресурсов»

Ситуация: Женщина, 30 лет, в разводе 2 года, тяжело переживала развод, в данный момент стресс от разрыва с другим человеком. Имеет двух детей девочка 4 года и мальчик 7 лет. Работает, учится. Работа не вполне приносит удовлетворение и материальное благополучие. Семья испытывает материальные трудности. Попытки поиска другой работы пока не увенчались успехом. Также на поиск работы накладывается страх того что, мать с двумя детьми могут не взять или сразу уволить.

Запрос: нет сил справиться с возникшей ситуацией.

Предположительная проблема: потеря родительских и личностных ресурсов.

Ход беседы:

Психолог: Добрый день, расскажите, что у Вас случилось.

Клиентка со слезами рассказывает свою историю на данный момент.

Психолог: Спасибо. Давайте попробуем понять, почему так происходит и как справиться Вам с возникшими проблемами. Перед Вами набор карточек и поле. Возьмите по три карточки и положите их возле каждой рубрики:

- Ресурсы, которые я использую.

- Ресурсы, которые имею, но не использую.

- Не рассматриваю как ресурс.

- Ресурсы, которые хотел бы использовать.

Выбор производится в «закрытую».

Выбор клиентки:

Клиент: Вот это да!

Психолог: Вы можете прокомментировать попавшиеся Вам карточки?

Клиент: Попробую.

Первая группа «Ресурсы, которые использую часто»:

Клиент: Попробую. Ресурс, которые я использую это оптимизм. Это точно, иногда могу попытаться пошутить и некоторые проблемы превратить в шутки. Вторая картинка это для меня иерархия ценностей и первая это «пара», для меня важно чтобы рядом был близкий человек. Без опоры я чувствую себя подавленной и «бесцельной». (Плачет).

Психолог: Все хорошо, не переживайте у нас с Вами еще есть ресурсы, давайте посмотрим на них.

Клиент: Третья картинка это «вещи», да иногда мне помогает покупка новых вещей или «выброс» старых.

Вторая группа «Ресурсы, которые не использую»:

Клиент: Да, эти ресурсы, по крайней мере – спорт, а в моем случае – это были танцы, я перестала использовать. Хм (смотрит, на изображение смайликов), да иногда выделение из толпы – это ресурс. Я всегда ощущала себя не такой как все, но почему-то в большей мере это была проблема, но не ресурс. А вот эта картинка (с химиком) – это мой сын, у него есть набор для опытов и микроскоп, ему нравится проводить разные опыты. Я как-то мало включаюсь в его дела. Жаль, наверно.

Третья группа «Не рассматриваю как ресурс»:

Клиент: Интересные картинки. Да, коллектив для меня ресурсом не является. Творчество?! Люблю рисовать, но, наверное, не вижу должного эффекта, или, вернее, не верю в него. Зря, наверное. Капельки, смайлики. Что-то много у меня смайликов получается. (Смеется).

Четвертая группа «Ресурсы, которые хотел бы использовать»:

Клиент: Дружбу, да я хотела бы использовать и поддержку, она очень нужна. А еще хочу, чтоб меня защищали. Хотя, глядя на это дерево, я вижу, то, что сама могу быть защитой для своих детей и это же ресурс?! Правильно?! Да, а еще хочется свободы, душевной именно чтобы легко на душе. Правда, от этого легче. Неужели в мире столько ресурсов, которых мы не видим?! А сколько их еще не выпало! Вон, сколько у Вас картинок!!

Психолог: Да, ресурсов много, Вы правы, мы не всегда их видим и осознаем. Потеря одного ресурса это конечно печально, но есть и другие, есть то, что нас поддерживает и заставляет жить. Хотя слово «заставляет» мне не нравится. Давайте вместе подберем другое.

Клиент: Может, «помогает»?

Психолог: Хорошее слово, спасибо. Скажите, что Вы поняли для себя из нашей работы? Помогли ли Вам наши рассуждения?

Клиент: Спасибо. Я поняла, что ресурсов действительно много, что их стоит искать и не терять. Вот только как?! Но это я думаю вопрос для другой беседы.

Психолог: Спасибо, Вам. Вы проделали большую работу. Что Вы теперь думаете делать?

Клиент: Попытаюсь все это осознать и наполнить жизнь другими смыслами. Спасибо!

Резюме: Череда сменяющих друг друга стрессовых ситуаций повергла клиентку в состояние шока, растерянности. Казавшийся «выход» и найденное счастье опять обернулись крахом. Бесцельное, как она описывает, существование, необходимо наполнить смыслом. Но, имея двоих детей, не видя в них ресурса, и не являясь ресурсом для них, клиентка вряд ли могла выполнять родительские функции в нужной форме. Поэтому с клиенткой необходима психологическая работа по схеме работы с ресурсами: поиск-осознание – аккумулурование и т.д. На первой беседе состоялся первый этап работы. Следующий этап предполагается провести в следующую встречу.

Литература:

- Бодров В.А. Проблема преодоления стресса. Часть 2. Процессы и ресурсы преодоления стресса // Психологический журнал. 2006. Т стр.115-116

- Психология здоровья / под ред. Г.С. Никифорова. – СПб.: Питер, 2006. – 607 с.

Статья предоставлена номинантами Национального психологического конкурса «Золотая Психея» по итогам 2015 года

Источник

Изменения в сфере дошкольного образования коснулись основополагающих подходов к диагностике и мониторингу в дошкольном образовании, поскольку он имеет свою специфику. Некоторую долю путаницы внесла быстрая смена ФГТ на ФГОС ДО. В связи с этим поменялись некоторые формулировки, а соответственно, и подходы, в частности, касающиеся оценки образовательных результатов.

Согласно п. 3.2.3. ФГОС ДО: «При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач:

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);

- оптимизации работы с группой детей.

Педагогическая оценка индивидуального развития ребенка направлена, прежде всего, на определение наличия условий для развития ребенка в соответствии с его возрастными особенностями и возможностями и индивидуальными склонностями.

Отметим, что условия определены ФГОС ДО следующие: психолого-педагогические, кадровые, материально-технические и финансовые. В данном контексте, мы считаем, речь идет по большей части о психолого-педагогических условиях, в том числе:

«1)…формирование и поддержка положительной самооценки (детей), уверенности в собственных возможностях и способностях;

- использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;

- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности…»

Именно диагностика позволяет выявить «самооценку», «уверенность в собственных возможностях и способностях», «возрастные и индивидуальные особенности», «интересы и возможности каждого ребенка», «социальную ситуацию его развития», «взаимодействие детей друг с другом», «инициативу и самостоятельность».

В чем разница между педагогическим мониторингом и педагогической диагностикой?

Мониторингом- длительное слежение за какими-либо объектами или явлениями педагогической деятельности, система получения данных для принятия стратегических и тактических решений. Кроме того, мониторинг можно рассматривать как независимую экспертизу состояния образовательного процесса, систему сбора, анализа, представления информации и информационную базу управления. Для обеспечения качественного мониторинга необходимыми условиями являются его стабильность, долгосрочность и надежность.

Педагогическая диагностика – особый вид деятельности, преимущественно направленный на изучение ребенка дошкольного возраста: для познания его индивидуальности и оценки его развития как субъекта познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его поступков, видение скрытых резервов личностного развития, предвидение его поведения в будущем.

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: деятельностных умений ребенка, интересов, предпочтений, склонностей ребенка, личностных особенностей ребенка, поведенческих проявлений ребенка, особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками, особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми.

Прежде чем проводить диагностику, необходимо спроектировать ее.

Первый этап – проектировочный. Определяем цели диагностики (например, оценить проявления детьми старшей группы активности и любознательности, выявить проявляющиеся при этом индивидуальные особенности).

Второй этап – практический. Проведение диагностики. Для этого необходимо определить ответственных, обозначить время и длительность диагностики, а также способы фиксации результатов (запись в блокноте, на диагностических карточках, на магнитофон, видеокамеру и т.д.).

Третий этап – аналитический. Анализ полученных фактов, получение количественных данных. Анализ позволяет установить, почему результат того или иного ребенка отличается или не отличается от его прежнего результата, от результатов других детей или же существенно отклоняется от нормы (яркое достижение или большая проблема).

Четвертый этап – интерпретация данных. Интерпретация педагогом полученных фактов – основной путь понимания ребенка и прогнозирования перспектив его развития. Любые количественные показатели обладают возможностью их различного толкования, порой диаметрально противоположного.

Пятый этап – целеобразовательный, который предполагает определение актуальных образовательных задач для каждого ребенка и для группы в целом. Результаты диагностики используются преимущественно для обнаружения сильных сторон ребенка и определения перспектив его развития.

Обратим внимание на то, что мониторинг индивидуального развития детей – это часть целостной системы, описанной в образовательной программе дошкольного учреждения. И все части этой системы взаимосвязаны и взаимообусловлены.

Приведем пример из образовательной программы филиала «Детский сад «Семицветик»

Задача (из целевого раздела образовательной программы) | Планируемые результаты (целевые ориентиры) | Технологии, формы, методы | Содержание образовательной программы по образовательным областям |

Создание социальных ситуаций развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта взаимодействия с самим собой, другими детьми и взрослыми; | Развитие социальной компетентности, как умение устанавливать и поддерживать отношения с разными людьми (знакомыми и незнакомыми взрослыми, сверстниками, старшими и младшими) в различных ситуациях; способности принимать разные социальные роли и действовать в соответствии с ними; анализировать действия и поступки, управлять своим поведением; самостоятельно разрешать конфликтные ситуации, включаться в разговор и поддерживать его, выбирать стиль общения ипр | Приоритетная технология – технология группового сбора (М. Монтесорри, Т. Н. Доронова), (Технология «Клубный час» Гришаева Н. П.), которая тесно связана с технологией педагогической поддержки, проектной деятельностью, игровой технологией | Задачи реализуются в различных видах детской деятельности, через решение ситуативных задач, совместное планирование деятельности, в поддержке проявления детской инициативы: в совместной и самостоятельной деятельности, во взаимодействии со взрослыми и сверстниками. |

Таким образом, при разработке мониторинга индивидуального развития детей в центре нашего внимания – второй столбец – планируемые результаты.

Как отмечают разработчики Стандарта, должна быть особая диагностика, которая не отбирает детей, а задает зону ближайшего развития (Л. Выготский).

Цель мониторинга – составить индивидуальные (парциальные) программы развития, в которых основная задача – сохранить маленьких Почемучек.

В своем учреждении мы используем нормативные карты развития детей П.Г. Нежнова, Н.А. Коротковой.

Карта развития состоит из двух частей: нормативной карты, отражающей становление инициативности в разных видах деятельности, и карты, отражающей психологический фон развития. Согласно рекомендациям авторов, педагоги осуществляют наблюдение за детьми с целью оценивания основных сфер инициативности ребенка через конкретные практики:творческую инициативу – через сюжетную игру, целеполагание и волевое усилие – через продуктивную деятельность, коммуникативную инициативу – через совместную игровую и продуктивную деятельность, познавательную инициативу – через познавательно-исследовательскую и продуктивную деятельность.Психологический фон, позволяет увидеть базисное доверие и самостоятельность ребенкадошкольника, что тоже находит отражение в Стандарте.

С точки зрения педагогов, преимущества наблюдений по данным нормативным картам развития заключаются в следующем:

– заполнение карты экономично по времени, основано на наблюдении детей в привычных для них видах деятельности;

– карта позволяет наглядно определить место каждого ребенка и всей группы в нормативном пространстве развития;

– карта позволяет выделить основные достижения ребенка без дополнительных узконаправленных методик и специальных диагностических процедур;

– карта позволяет выявить «слабые места» в работе педагога с группой детей и своевременно скорректировать образовательный процесс;

– данная методика позволяет педагогу наглядно увидеть индивидуальный темп развития каждого ребенка, не загоняя его в рамки жестких «возрастных требований».

Организация работы педагога с нормативной картой развития

Поскольку образовательный процесс в детском саду ориентирован на сообщество детей (что не противоречит его индивидуализации), карта развития задана как индивидуально-групповая.

Для удобства работы воспитателя вся нормативная карта развития разделена на 4 бланка – по сферам инициативы. В описание уровня вынесены лишь ключевые признаки.

Карта заполняется педагогом 3 раза в год (в начале учебного года, в середине и в конце). Этого достаточно для фиксации продвижения детей по уровням развития.

Поскольку мы говорим об инициативе ребенка, ее уровне, педагог заполняет карту на основе наблюдений за детьми в свободной, самостоятельной деятельности (время-пространство оценивания – самостоятельная деятельность, а не поведение детей на занятиях или в совместной партнерской деятельности со взрослым, где инициатива задается последним). Педагогу не нужно организовывать какие-то специальные ситуации наблюдения. Для оценки он использует те сведения, которые уже есть в его сознании (тот “образ” ребенка, который уже сложился у него), которые накопились примерно за месяц текущих ежедневных наблюдений.

Первый раз заполнять карту имеет смысл по прошествии первого месяца учебного года, этого периода достаточно для того, чтобы у воспитателя сложился первоначальный образ ребенка. Второй раз карта заполняется в середине года (в январе), также на основе наблюдений предшествующего месяца, третий раз – в конце года, показывая итоговый результат продвижения детей группы.

Заполняя карту, педагог против фамилии каждого ребенка делает отметки во всех трех столбцах, используя три вида маркировки:

- «обычно» (данный уровень-качество инициативы является типичным, характерным для ребенка, проявляется у него чаще всего);

- «изредка» (данный уровень-качество инициативы не характерен для ребенка, но проявляется в его деятельности время от времени);

- «нет» (данный уровень-качество инициативы не проявляется в деятельности ребенка совсем).

Для получения более конкретной информации о развитии по отдельным видам деятельности (игра, конструирование, изобразительная деятельность, речевое развитие, музыкальное развитие, физическая подготовленность) в филиале используется методика экспресс-анализа и оценки развития детей дошкольного возраста О. Сафоновой.

В данной методике содержание материалов по каждому виду деятельности представлено в виде практических заданий, которые предлагаются для выполнения, преимущественно, подгруппе детей в составе 3—5 человек. Подгрупповая форма проведения контрольных срезов значительно сокращает временные границы процедуры экспресс-анализа, но, в то же время, за счет малой численности состава подгруппы, позволяет увидеть и индивидуальные проявления детей.

Результаты, показанные детьми во всех видах деятельности, выстраиваются педагогами в виде группового «профиля», количественно и качественно характеризующего воспитательно-образовательный процесс каждой возрастной группы.

Данный «профиль» свидетельствуют, какими видами детской деятельности педагог управляет успешно, в управлении какими из них имеет незначительные или серьезные пробелы, упущения. Иначе говоря, в ней отчетливо просматриваются области профессиональной компетентности — некомпетентности педагога, его возможности и затруднения. Таким образом, экспресс-анализ и оценка детской деятельности выступают еще и в качестве важного средства анализа (самоанализа) и оценки (самооценки) деятельности педагога.

Отметим, что данная методика отличается простотой в использовании и не требует от педагогов специальной подготовки.

С целью определения исследовательских умений и навыков у старших дошкольников в процессе проектной деятельности нами используются показатели сформированности исследовательской деятельности, предлагаемые А. И. Савенковым, которые, мы дополнили критериями и уровнями исследовательской деятельности, где с помощью наблюдения педагогом изучаются такие вопросы как – умение дошкольником видеть проблемы; задавать вопросы; выдвигать гипотезы; давать определения понятиям; классифицировать; наблюдать; умения и навыки проведения экспериментов; структурировать полученный в ходе исследования материал; делать выводы и умозаключения; доказывать и защищать свои идеи в процессе презентации исследовательских и творческих работ. Важным показателем, сформированности познавательно-исследовательской деятельности дошкольников является деятельностный критерий, что обусловлено необходимостью реализации требований Стандарта, а именно реализации деятельностного подхода в образовательном процессе с дошкольниками. В деятельностном критерии оценки выделяем высокий, средний, низкий уровни.

Критерии Уровни | Деятельностный |

высокий | Проявляет инициативу и творчество, самостоятельно планирует деятельность, применяет на практике, определяя правильность выбранного пути решения проблемы, поясняет свои действия и доводит дело до конца |

средний | Инициативу и самостоятельность проявляет не всегда, но планирует деятельность, использует на практике отобранный материал, возникают сложности в пояснении своих действий, иногда не доводит начатый опыт до конца |

низкий | Самостоятельность не проявляет, делает только тогда, когда говорят, использует примитивные способы решения проблем, что не приводит к необходимым результатам. |

В филиале активно используется проектная деятельность, в ходе которой дошкольники практикуются в презентации своих творческих продуктов, опытов, экспериментов и т.д. В ходе наблюдений педагог обращает внимание на то, насколько глубоко погружен в проблему ребенок, насколько много сведений он получил, насколько увлеченно думает и говорит про этот проект.

Таким образом, используемые педагогами филиала способы мониторинга индивидуального развития детей помогают педагогам предположить возможные действия ребенка в разных ситуациях и понять, какие достижения ребенка следует всячески поддержать и развивать дальше, в чем именно требуется оказать этому ребенку помощь, Искусство педагога как раз заключается в том, чтобы открыть перед каждым ребенком перспективы его развития, показать ему те сферы, где он может проявить себя, достичь больших успехов, черпать силы из этого источника, чтобы в целом гармония личности становилась полноценной, богатой, неповторимой.

Источник