Специфика развития ребенка в неполной семье

В данной статье рассмотрено понятие семьи и проблемы воспитания детей в неполных семьях, изучены социально-психологические особенности адаптации и психического развития детей, воспитывающихся в неполных семьях.

Ключевые слова: семья, брак, развод, адаптация, неврозы

In this article, the concept of the family and the problems of raising children in -parent families is considered, and the socio-psychological characteristics of the adaptation and formation of children raised in -parent families are studied.

Общество заинтересованно в крепких и хороших семьях. Хорошая и благополучная семья, важное условие, которое делает человека счастливым. Семья – это исторически сложившаяся организованная система отношений между женой и мужем, детьми и их родителями. Ее признаками являются:

а) наличие общего семейного бюджета;

б) совместное проживание на одной площади;

в) кровная или брачная связь между всеми членами семьи;

В наше время феномен разрушения семейных отношений изучается многими психологами, потому что это серьезная проблема нашего общества и с каждым годом количество разводов стремительно растет. В последнее время все больше детей воспитываются одним родителем и в большинстве случаев, роль воспитателя берет на себя мать. Поэтому проблемы неполных семей приобретают особую актуальность. Нехватка члена семьи, по мнению исследователей, отражается в личностном развитии ребенка, его самооценке, такие дети более подвержены эмоциональным переживаниям и общение с окружающими людьми становится очень сложным. Ученые отмечают, что развод вызывает у ребенка депрессию, неврозы, что негативно отражается на поведении [2, с129-130].

Вопросы, посвященные проблеме детско-родительских отношений в неполных семьях, рассматривались зарубежными и отечественными учеными. Большой вклад внесли (П. Ф. Лесгафт, И. А. Фурманов, Р. С. Сирс, А. В. Петровский, В. В. Столин, Л. И. Божович, И. В. Дубровина, М. И. Лисина и др.) В настоящее время проблемам неполных семей посвящены многие исследования. Следует отметить работы. Н. Л. Малявко. «Детско-родительские отношения в неполной семье как предмет переживания ребенка-дошкольника», С.В Авакова. «Влияния детско-родительских отношений на личностные особенности детей из неполных семей», А. И. Захарова «Особенности детско-родительских отношений в неполной семье». Н. Л. Малявко пишет о том, что родительский дом для ребенка своего рода первый институт социализации.

Она пишет, что воспитать детей в полноценном виде может только полная семья – отец и мать. Именно в такой семье изначально заданы условия для наиболее полного развития человеческой индивидуальности. В полной гармоничной семье оба родителя и дети взаимно связаны отношениями глубокого взаимопонимания и любви [6].

С.В Авакова отмечает, что среди многих проблем неполных семей особенно острой, на ее взгляд, предстает проблема ее функционирования как института воспитания и социализации детей [7].

А. И. Захаров отмечает, что дети из неполных семей становятся более замкнутыми, агрессивными, тревожными, капризными, имеют заниженную самооценку, склонны к невротическим нарушениям и противоправному поведению [3, с. 123].

Важнейшей функцией семьи – это воспитание детей. Успешное выполнение между супругами возможно лишь в условиях дружбы и взаимопонимания в семье, а также, требовательности к детям, и формирования позитивного отношения к труду. Семьи, в которых превалирует неблагополучная атмосфера, хронические стрессы, скандалы и т. п. оказывает лишь деструктивное влияние на личность ребенка. Если родители постоянно выясняют отношения в присутствии детей, унижая друг друга, ребенок чувствует себя брошенным, несчастным, нелюбимым и отверженным. Ребенок получает глубокую психическую травму и в том случае, если семья распалась.

При разводе наиболее отрицательно влияет на детей «боевые действия» такие как взаимные обвинение друг друга супругами, оскорбления, драки особенно тяжело детям, когда их вовлекают в борьбу и заставляют сделать сложный выбор в пользу одного из родителей. Спокойный развод без скандалов и шантажа, существенно уменьшает страдание как ребенка, так и родителей. Хорошо, когда родители могут объяснить, что в разводе ребенок не виноват [8, c. 128-130].

Для определения уровня психологического развития ребенка и отношений между членами неполных семей было проведено эмпирическое исследование. В нем приняли участие 30 учащихся школы № 3 города Шахты в возрасте от 8 до 12 лет, которых воспитывает только мать.

Были использованы следующие методики: методика уровня школьной тревожности Филипса, методика Дембо-Рубенштейна, тест-рука, тест Рене. Жиля.

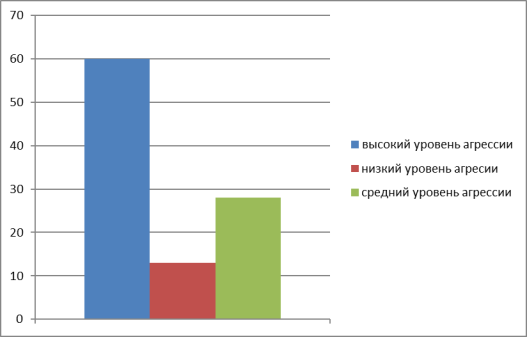

Исследуя межличностные отношения, была проведена методика – фильм Р.Жиля, которая показывает положительное и отрицательное отношение к окружающим, высокие шкалы говорят о положительном отношении, а низкие свидетельствуют об отрицательным. Результаты методики можно увидеть на рис. 1.

Рис. 1. Отношение ребенка к окружающим

Как видно из результатов исследования на рисунке 1видно что, в семье преобладают положительные взаимоотношения с матерью 35 %, отношения с сиблингам составляют 20 %, отношение к отцу всего 10 %, к бабушке – 15 %. Для выявления уровня тревожности были использованы методики выявления школьной тревожности, результаты можно увидеть на рис. 2.

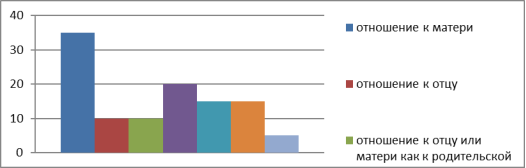

Рис. 2. Уровень школьной тревожности

Из рисунка 2 видно, что у детей выявлены разные виды тревожности:

– общая тревожность – 23 %; –

– социальный страх – 15 %; –

– фрустрация потребностей достижения успеха – 15 %; –

– страх самовыражения – 11 %; –

– страх ситуации проверки знаний – 4 %; –

– страх не соответствовать ожиданиям окружающих – 8 %; –

– низкая физиологическая сопротивляемость стрессу – 8 %; –

– проблемы и страхи в отношениях с учителями – 12 %.

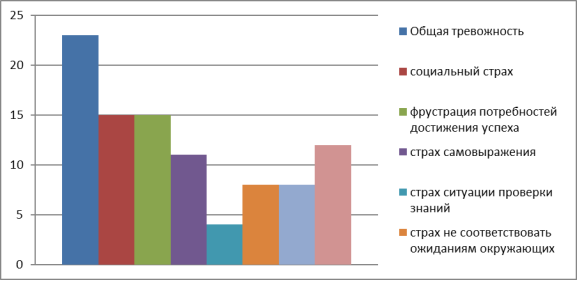

Доминирующими видами тревожности: общая тревожность, фрустрация потребностей достижения успеха и социальный страх. Для выявления уровня агрессивности у детей, воспитывающихся в неполных семьях, была использована методика тест-рука. Результаты на рис. 3.

Доминирующими видами тревожности являются: общая тревожность, переживание социального страха, фрустрация потребностей достижения успеха. Для выявления агрессивности у детей из неполных семей была использована проективная методика тест-рука, результаты представлены на рис. 3.

Рис. 3. Результат тест-руки

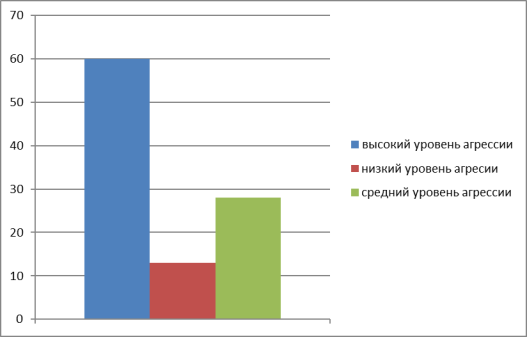

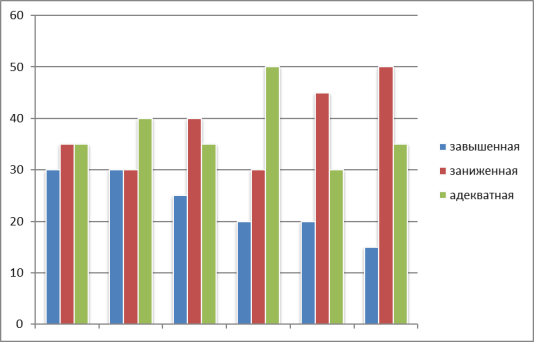

По результатам использованной методики можно увидеть, что у детей из неполных семей в большей степени преобладает высокий уровень агрессивности. По их мнению, это проявлялось в том, что рука атаковала, наносила вред, повреждала, доминировала, обижала. Также была использована методика Дембо-Рубенштейна для выявления самооценки у детей из неполных семей. Уровень развития каждого качества, стороны человеческой личности можно условно изобразить вертикальной линией, нижняя точка которой будет символизировать самое низкое развитие, а верхняя – наивысшее. На рис. 4 изображены семь линий.

Рис.4. Результаты методики Дембо-Рубенштейна

- ум, способности.

- характер.

- авторитет у сверстников.

- умение многое делать своими руками.

- внешность.

- уверенность в себе [4].

Анализируя результаты методики, мы получили следующие результаты, что почти по всем шкалам у детей из неполных семей заниженная самооценка. Можно сделать вывод, что в неполных семьях существуют проблемы в выстраивании детско-родительских отношений. На фоне этого у детей наблюдается высокий уровень тревожности, агрессивность, заниженная самооценка. Специалисты считают, что ребенок, воспитанный в неполной семье, впитывает в себя отрицательный опыт и неправильную модель поведения супругов в браке. В неполных семьях чаще отсутствует покой, мир и благополучие, что не создаёт необходимых условий для духовного и физического развития ребенка. Предельно высока вероятность появления у детей нервно-психических заболеваний. Снижены способности к социальной адаптации, так же деформируются модели полового поведения, формируются комплексы, наблюдается социальная пассивность и апатия.

Литература:

- Интернет-ресурс: URL: https://demoscope.ru/weekly/2011/0491/perep01.php

- Варга, А. Я. Роль родительского отношения в стабилизации детской невротической реакции // Вестник МГУ. Психология. М., 2002. -С. 38-41.

- Захаров, А. И. Предупреждение отклонений в поведении ребенка. – СПб., 2007. – 224с.

- Корнеева, Т. Психические проблемы детско-родительских отношений в неполной семье / Т. Корнеева // Ребенок в детском саду. – 2007. – № 3. – С. 3-8.

- Наумова Д. В., Данилова М. В. Особенности детско-родительских взаимоотношений в неполных семьях // Молодой ученый. – 2014. – № 5. – С. 537-540.

- Малявко Н. Л. Детско-родительские отношения в неполной семье как предмет переживания ребенка-дошкольника // Личность, семья и общество: вопросы педагогики и психологии: сб. ст. по матер. XXV междунар. науч.-практ. конф. – Новосибирск: СибАК, 2013.

- Авакова С. В. Интернет-ресурс: URL:https://nsportal.ru/vuz/psikhologicheskie-nauki/library/2013/04/25/issledovanie-vliyaniya-detsko-roditelskikh-otnosheniy

- Пономарев П.А Неполная семья: проблемы и особенности / П.А Пономарев, А.Ю Тищенко // Наука и образование в XXI веке. Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции 30 января 2015 г.: в 5 частях. Часть V. М.: «АР – Консалт» 2015 г. – 150 с.

Основные термины (генерируются автоматически): ребенок, семья, отношение, заниженная самооценка, неполная семья, общая тревожность, результат методики, фрустрация потребностей достижения успеха, друг друга, школьная тревожность.

Источник

Мы поможем в написании ваших работ! Мы поможем в написании ваших работ! Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ? | Если в семье один родитель, то вся тяжесть воспитания, а также материального обеспечения детей лежит на нем. Вдова, разведенная женщина или не замужняя мать чаще всего старается предоставить своим детям наиболее благополучные условия жизни. Однако для этого она должна максимально включаться в трудовой процесс, в связи, с чем времени на воспитание детей у неё остаётся гораздо меньше, чем в полной семье. При воспитании детей перед овдовевшей или разведенной женщиной, незамужней матерью стоят совсем не одинаковые проблемы. Характер трудностей по-разному осложняет их жизнь независимо оттого, что основа, по существу, одна – воспитанием ребенка в семье занимается только один человек. Факторы влияющие на воспитание в неполной семье Для более точной характеристики неполной семьи необходимо учитывать следующие факторы, психологически воздействующие на детей: 1. Кто отсутствует в семье, как долго, в каком возрасте был ребенок, когда не стало отсутствующего родителя, был ли он кем-нибудь заменен, какова была личность утраченного родителя и какова личность присутствующего родителя и, главное, – какова личность ребенка. 2. Каков социальный фон, на котором проходит жизнь неполной семьи (помогает ли бабушка с дедушкой, как неполная семья материально обеспечена, каковы культурные традиции среды, какими ценностями она живет). 3. Несомненно, важна причина возникновения неполной семьи. Психологическое воздействие этих факторов на ребенка различно от характера ситуации – умер ли отец от несчастного случая или совершил самоубийство, находится ли отец в тюрьме, или уехал он за границу; произошел развод при взаимном отчуждении или при отчуждении одного из супругов. Бесспорно, что лучшие условия для воспитательного процесса создаются там, где семья полная и где все её члены взаимно связаны отношением глубокого понимания, доверия и симпатии. Но «полнота» семьи сама по себе не служит надежной гарантией счастья и успеха воспитания. Она всего лишь создает более выгодную воспитательную ситуацию или несколько лучшие предпосылки. Условия воспитания в неполной семье В неполной семье складываются специфические условия для воспитания детей. Распад семьи отрицательно влияет на отношения между родителями и детьми, нарушает стабильность эмоциональной атмосферы. В связи с тем, что родители сами испытывают душевные переживания, им обычно не достает сил, чтобы помочь детям справиться с возникшими проблемами как раз в тот момент жизни, когда те особенно нуждаются в их любви и поддержке. Даже если мать старается восполнить отсутствие отца и делает все возможное, чтобы соединить в себе обоих родителей, она в принципе не может реализовать одновременно обе родительские позиции – материнскую и отцовскую. Понимая, что сыну необходим отец, одинокая мать сознательно или бессознательно стремиться компенсировать ребенку его отсутствие и берет на себя мужские функции (строгость, требовательность, жесткие стратегии воспитания). В результате мальчик лишается не только отца, но, в некотором смысле, и матери – материнской любви, терпимости, теплоты. Как известно, именно эти черты материнского отношения в раннем возрасте являются главным условием уверенности ребенка в себе, доверия к окружающим и общего положительно самоощущения. Чешский психолог З. Матейчек считает, что воспитание в неполной семье – это такое же обычное, нормальное воспитание, только оно осуществляется в более трудных условиях. Он утверждает, что более всего следует учитывать особенности личности того человека, который остается с ребенком один. Способность этого воспитателя соответствовать всем требованиям играет в формировании личности ребенка значительно большую роль, чем тот факт, что семья неполная. Ребенок должен чувствовать, что он может положиться на каждое слово и действие взрослого независимо от того, что это будет: обещание, угроза или откровенный разговор. Авторитет и уважение нельзя пробудить упреками или призывами к сочувствию. Авторитет должен расти постепенно как результат культурного общения с людьми, серьёзного, рассудительного, понятного для ребенка подхода к решению проблем, вопросов и, прежде всего, – правдивости и искренности воспитателя. Кроме этого, нельзя забывать и о том, что ребенок сам особенностями своего темперамента влияет на формирования собственной личности. Ребенок вовсе не пассивный участник воспитательного процесса. А жизнь в неполной семье есть такое же сотрудничество, как и жизнь в семье по любым критериям полной. Если ребенка воспитывает отец Если ребенка воспитывает один отец, то у него в определенном смысле положение менее выгодное. Биологические и психические процессы глубоко взаимообусловлены, и то, что происходит в теле матери, обязательно имеет психический отклик. Отец не может так интимно сблизиться с ребенком, как мать во время беременности, он не переживает роды и непосредственный контакт с ребенком сразу после них, он не испытывает интимности кормления и т.д. И все же современная психология считает, что отец по своей психической приспособленности не может быть дисквалифицирован для роли «материнского» воспитателя, хотя ему и приходится для основного взаимодействия с ребенком пройти путь более длинный, более сложный и не такой самоочевидный. Повторный брак К особенностям неполной семьи относится и тот фактор, что одинокий родитель, который воспитывает ребенка, может вступить в повторный брак. Это приносит положительные результаты, если новый брак повысит внутреннюю жизненную уверенность матери, а тем самым и ребенка. Новый брак нежелателен, если есть вероятность ослабления уверенности матери и ребенка, появления новых конфликтов, напряженных отношений. Потребности ребенка для здорового развития Психологические исследования последних десятилетий показали, что есть 4 круга потребностей, которые должны быть полностью удовлетворены, чтобы в душевной области ребенок получил здоровое развитие и чтобы у него были хорошие отношения с обществом сверстников. В полной семье такие потребности удовлетворяются, в сущности, естественным путем в обычной совместной жизни. В неполной же требуются осознанные, целенаправленные усилия. Первый круг потребностей ребенка заключает в себе взаимное общение между им и родителем. Одинокая мать может удовлетворить эту потребность вполне полноценно. Опасность заключается в другом: одинокая женщина скорее, чем мать из полной семьи, может с первых месяцев после рождения ребенка быть чрезмерно перегружена работой или личными проблемами. И поэтому есть вероятность, что она станет уделять малышу меньше внимания, и в том или ином смысле он окажется заброшенным. Некоторые матери, наоборот, в испуге от того, что они мало заботятся о ребенке, перенасыщают ребенка впечатлениями, всячески стараются ускорить его развитие. Избыток впечатлений так же вреден, как и их недостаток, так как можно сформировать равнодушие или вызвать активное сопротивление. Второй круг потребностей возникает несколько позже, но всегда зарождается в младенческом возрасте, – потребность социального учения. Здесь одинокая мать также не находится в невыгодном положении. Она учит малыша с первых дней его жизни так же естественно, как и другая любая мать. Больше того, у неё даже есть определенное преимущество – её воспитательные взгляды и требования могут быть абсолютно единым, в сравнении с разными влияниями в более многочисленных семьях. Но воспитание ребенка в неполной семье имеет свою оборотную сторону. Если родительские обязанности одинокой матери никто не усложняет и не портит, следовательно, никто её и не поправляет. Легкое привитие различных навыков ребенку еще не говорит о том, что они сформированы правильно и полезно. В связи с этим вытекает большая опасность: односторонность воспитания. Ведь привитие навыков – пусть даже самых полезных – еще не есть суть воспитания. Ребенок должен уметь целеустремленно направлять свои желания, интересоваться всем, что происходит вокруг него, должен уметь ориентироваться в новых, непривычных для него условиях. Третий круг потребностей из области эмоциональных. И тут тоже нет особых препятствий. Нет причин, которые помешали бы возникнуть такой же эмоциональной связи между матерью и сыном или дочерью, какая создается у других детей со всем благотворным, что эта связь несет с собой. Психологические исследования показали: очень хорошо эмоционально развиваются в неполных семьях те дети, матери которых готовы с находчивостью отвечать на их вопросы, комментировать их поступки, проявлять интерес к «их открытиям». Для этого нет необходимости долго и много заниматься с ребенком, надо только создавать ему условия, при которых он сам бы «открывал мир». Ребенка надо поддерживать советом, оказывать ему помощь в любой момент, когда он в этом нуждается. И, наконец, потребности, связанные с включением ребенка в общественную жизнь. Здесь, скорее всего, дети одиноких матерей оказываются в менее выгодном положении, особенно если роль «родного» отца, которого у них не было возможности узнать, не была замещена каким-то подходящим лицом. Детям знакома практически одна социальная роль – его матери. Здесь опять появляется угроза односторонности, недобрые плоды которой могут созреть значительно позже. В связи с этим, психологи З. Матейчек, В. Сатир, А.И. Захаров, определяют самый острый вопрос, который возникает в неполной семье, – сложность сформировать для ребенка здоровую половую идентификацию. Модели для такой идентификации он вынужден искать вне семьи, и сложность в том, есть ли она поблизости и какого качества. Для половой идентификации ребенка в каждом обществе существуют определенные половые роли, т.е. социальные нормы, регламентирующие, чем должны или не должны заниматься представители того или иного другого пола. Женщину в девочке так же, как и мужчину в мальчике, нужно формировать с дошкольного возраста, не отделяя полоролевое воспитание от общего нравственного воспитания. Иначе при формировании личности девочки и мальчика неизбежны отклонения, влияющие на её эмоциональное благополучие среди сверстников, а в дальнейшем препятствующие выполнению семейной и общественной функции. Данные исследований доктора психологических наук, профессора Е.О. Смирновой показывают: в связи с тем, что у мальчиков, живущих в не полной семье, отсутствует объект идентификации мужского поведения, у них наблюдаются проблемы с половой самоидентичностью, а это приводит к сниженнию самооценки и общему психологическому дискомфорту. На основании всего вышеизложенного можно сделать вывод: Во-первых, в неполной семье складываются специфические условия для воспитания детей чаще приводящие к дисгармоническому развитию личности ребенка. Во-вторых, чтобы избежать ошибок в воспитании, необходимо учитывать причины возникновения неполной семьи, личность воспитателя и его авторитет, личность ребенка и его индивидуальность и продуманный подход к созданию новой семьи. И в-третьих, учитывая все эти факты и зная, как они влияют на воспитание ребенка, одинокий родитель имеет реальную возможность вырастить человека, прекрасно приспособленного к жизни в обществе. Для маленького ребенка окружающее общество – это семья. Именно в ней изменяется «Я» ребенка. И не имеет большого значения в данном вопросе число окружающих людей. Гораздо важнее качество и интенсивность взаимных отношений. Ребенок может жить с одной матерью и хорошо понимать, что они с большим уважением относятся друг к другу. Ребенок ясно осознает, что в мечтах матери он сильный и хороший человек, что она с ним считается, от него многого ждет. Такое положение не всегда бывает и в полных семьях. Несмотря на определенные трудности становление ребенка в не полной семье, есть не мало положительных примеров. Необходимо, чтобы тот из родителей, который остался жить с ребенком, был действительно счастливым. Несчастный воспитатель не в состоянии создать ребенку условия, необходимые для формирования у него позитивных чувств и радостных эмоций. |

Источник