Социальное развитие детей раннего возраста в доме ребенка

Библиографическое описание:

Попов, В. Н. Особенности социального развития детей, воспитывающихся в условиях психоневрологического дома ребёнка / В. Н. Попов, Т. Ю. Рыжкова. – Текст : непосредственный // Психология: проблемы практического применения : материалы I Междунар. науч. конф. (г. Чита, июнь 2011 г.). – Чита : Издательство Молодой ученый, 2011. – С. 46-51. – URL: https://moluch.ru/conf/psy//31/819/ (дата обращения: 22.04.2021).

По состоянию на начало 2010 года, в городе Санкт- Петербурге функционировали 12 психоневрологических домов ребенка мощностью 1140 мест, в которых воспитывался 981 ребенок в возрасте от 7 дней до 4 лет (в 2006 г. – 1178 детей, в 2008 г. -1072 ребенка, в 2009 г. – 1003). Из них 746 детей являлись детьми-сиротами или детьми, оставшимися без попечения родителей, а 271 ребенок имел инвалидность. Данные медицинского обследования, представленные Комитетом по здравоохранению, свидетельствуют о высокой доле хронической патологии среди воспитанников домов ребенка. Подавляющее число детей (951 ребенок) отстают в психическом развитии, каждый четвертый ребенок – с расстройством питания, 51% детей отстают в физическом развитии, 10% детей страдают анемией [2].

Практически у всех детей неблагополучный анамнез: пороки развития, алкогольная или наркотическая интоксикация, внутриутробная инфекция, недоношенность. Большая часть воспитанников имеет сочетанную патологию со стороны центральной нервной системы. Поэтому у этих детей особенно важно контролировать уровень психомоторного и социального развития для раннего выявления отклонений, планирования индивидуальных мер коррекции и профилактики, направленных на создание условий для их полноценного развития.

Первым этапом организации индивидуальной абилитации малыша, воспитывающегося в условиях психоневрологического дома ребёнка, является своевременная и адекватная диагностика нарушений психомоторного и социального развития. Особое значение имеет выбор методов исследования. Лонгитюдное наблюдение и анализ этих параметров позволяют в сочетании с клиническими данными не только оценить, но и прогнозировать темпы нервно-психического развития [3, с.20].

В психоневрологическом Доме ребёнка № 6 работают педагоги-психологи, врач невролог, врач восстановительной медицины, педиатры, учителя-дефектологи, медицинский и педагогический персонал. Основной задачей сотрудников учреждения является создание целостной системы, обеспечивающей оптимальные психолого-педагогические условия для детей с проблемами в развитии в соответствии с их возрастными и индивидуально-типологическими особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья.

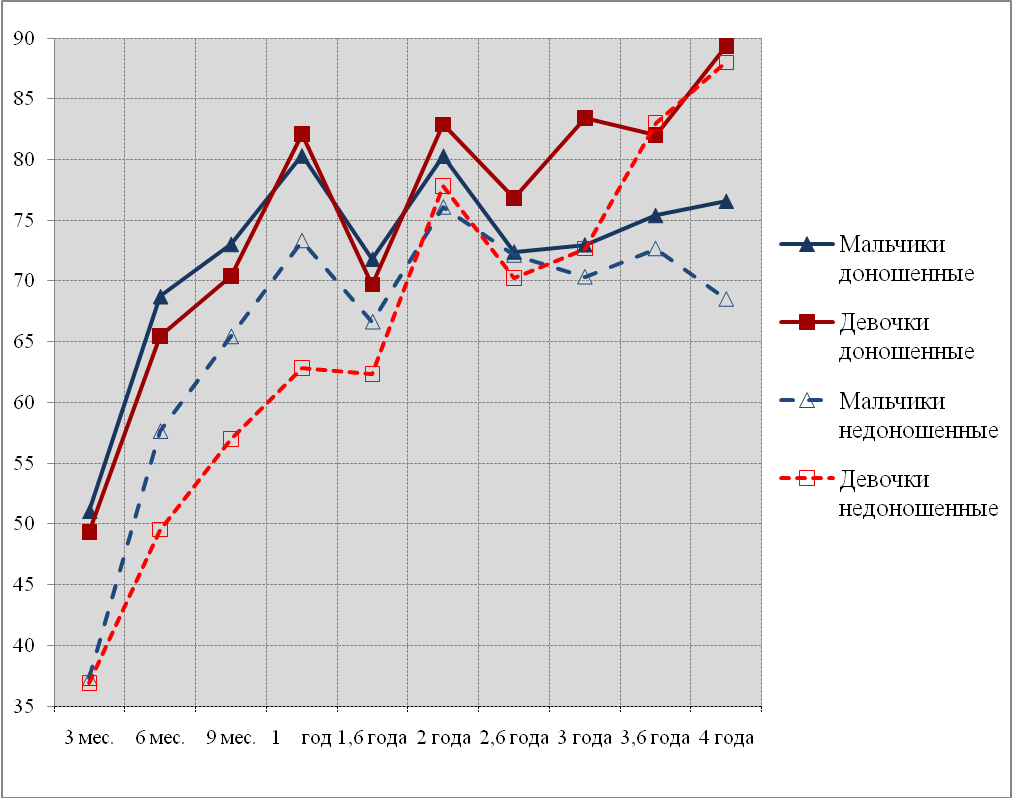

Целью нашего исследования было получение данных об уровне социального развития детей в возрасте от 3-х месяцев до 4-х лет и проведение сравнительного анализа социального развития доношенных и недоношенных 1-й степени (35- 37 неделя гестации) мальчиков и девочек, воспитывающихся в Доме ребенка. Изучаемые дети не имели пороков развития, грубой соматической патологии и нарушений опорно-двигательного аппарата. Исследование проводилось в Санкт-Петербургском ГУЗ «Психоневрологический дом ребенка №6» Василеостровского района в течение более 6 лет (с ноября 2004 года по настоящее время). Наблюдалась динамика развития у 109 мальчиков (84 доношенных и 25 недоношенных) и 58 девочек (46 доношенных и 12 недоношенных) в возрасте от 5 дней до 4-х лет. Диагностика уровня социального развития детей проводилась в соответствии с эпикризными сроками: на первом году жизни – ежемесячно, на втором году- 1 раз в 3 месяца, после 2-х лет- 1 раз в 6 месяцев. Дети обследовались по модифицированной шкале измерения социальной компетенции Долла (Doll E.) [1, с.82-91].

На базе имеющихся шкал была разработана авторская числовая шкала и график развития ребенка, куда заносились результаты обследования. Это позволило на каждого ребенка вычерчивать график индивидуального развития. На основании собранного материала была составлена авторская (Т.Ю. Рыжкова) сводная таблица социального развития. В ней были отмечены наибольший и наименьший показатели, а также определён средний показатель развития. Определение средних показателей развития позволило брать на особый учет и контроль тех малышей, чьи показатели были ниже средних. По средним показателям был изображён график развития, на котором была отражена динамика социального развития доношенных и недоношенных мальчиков и девочек. Исследование выявило сходство и различия в развитии мальчиков и девочек, воспитывающихся в условиях Дома ребенка. Это позволило более адекватно планировать работу с детьми по стимуляции их социального развития.

Динамика социального развития детей, воспитывающихся в условиях психоневрологического Дома ребенка № 6.

На представленных графиках социального развития доношенных и недоношенных мальчиков можно наблюдать в 3-х месячном возрасте значительное отставание уровня социального развития недоношенных мальчиков от доношенных (на 12 баллов). Развитие всех мальчиков в возрасте до 1-го года проходит по стремительно нарастающей кривой. К 1,6 годам у них снижается темп развития. С 2-х до 3-х лет наблюдается скачкообразное развитие как у доношенных, так и у недоношенных мальчиков. В 2,6 года доношенные мальчики незначительно опережают по уровню социального развития недоношенных мальчиков (на 1 балл). К 4 годам это опережение становится отчётливым (на 9 баллов).

Значительное отставание по уровню социального развития недоношенных девочек от доношенных отмечается уже в возрасте 3-х месяцев. К 1 году это отставание нарастает и достигает 19 баллов. Социальное развитие всех девочек в возрасте до 1-го года проходит по стремительно нарастающей кривой. К 1,6 годам у них снижается темп развития. С 2-х до 4-х лет наблюдается скачкообразное развитие как доношенных, так и недоношенных девочек. В 3,6 года недоношенные девочки незначительно опережают по уровню социального развития доношенных (на 1 балл). К 4 годам доношенные девочки незначительно (на 2 балла) опережают по уровню социального развития недоношенных девочек.

При рассмотрении социального развития доношенных мальчиков и доношенных девочек можно отметить следующее. В возрасте до 1 года оно проходит у них по стремительно нарастающей кривой. В возрасте 3-х месяцев доношенные девочки незначительно отстают по уровню социального развития от мальчиков (на 2 балла). К 1 году доношенные девочки незначительно опережают мальчиков (на 2 балла). К 1,6 годам у мальчиков и девочек снижается темп развития. С 2 до 3 лет наблюдается скачкообразное развитие, как у доношенных мальчиков, так и у доношенных девочек. С 3 лет у доношенных мальчиков наблюдается повышение уровня социального развития по плавно нарастающей кривой. У доношенных девочек отмечается скачкообразное развитие. К 4 годам доношенные девочки значительно опережают по уровню социального развития доношенных мальчиков (на 12 баллов).

При сравнении социального развития недоношенных мальчиков и недоношенных девочек выявляются следующие особенности. В возрасте до 1 года оно также как у доношенных детей, проходит по стремительно нарастающей кривой. В 3-х месячном возрасте как мальчики, так и девочки имеют равные показатели уровня социального развития. К 1 году недоношенные мальчики значительно опережают по своим показателям девочек (на 10 баллов). К 1,6 годам девочки и мальчики снижают темп развития. С 2-х до 3-х лет наблюдается скачкообразное развитие, как у недоношенных мальчиков, так и у недоношенных девочек. С 3 лет у недоношенных девочек наблюдается повышение уровня социального развития по нарастающей кривой. У недоношенных мальчиков отмечается скачкообразное развитие. К 4 годам недоношенные девочки значительно опережают по уровню социального развития недоношенных мальчиков (на 20 баллов).

Таким образом, проанализировав полученные данные, можно сделать следующие выводы: у всех детей, воспитывающихся в психоневрологическом Доме ребенка № 6, отмечается значительное улучшение показателей уровня социального развития в возрасте с 3-х месяцев до 4-х лет. Наблюдается отчётливая положительная динамика в социальном развитии в возрасте до 1 года. Однако к полутора годам регистрируется снижение темпов социального развития. Это объясняется их адаптацией к новым условиям проживания в других группах с детьми, в основном, старше их по возрасту. У всех детей с 1,6 до 3 лет имеет место скачкообразный уровень социального развития. Следует подчеркнуть, что девочки к 4 годам значительно опережают мальчиков по уровню социального развития.

В заключение необходимо отметить, что результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что уровень социального развития детей, воспитывающихся в Доме ребенка ниже, чем домашних нормально развивающихся сверстников. Тем не менее, у всех наблюдаемых малышей констатировано значительное улучшение показателей социального развития. Этому способствует своевременная диагностика уровня социального и психомоторного развития детей по модифицированным шкалам социального развития Долла (Doll Е.). Всесторонняя оценка развития каждого ребенка позволяет более адекватно реализовывать индивидуальные меры абилитации, направленные на профилактику интеллектуально-личностной неполноценности.

Литература:

- Гордеев В.И., Александрович Ю.С. Методы исследования развития ребенка: качество жизни (QOL) – новый инструмент оценки развития детей. СПб.: Речь, 2001

Доклад: Аналитические материалы о положении детей в Санкт-Петербурге. 2009 год. Санкт-Петербургское государственное учреждение социальной помощи семьям и детям Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга. Правительство Санкт-Петербурга. Региональный центр “Семья”. Раздел доклада: 9. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Пункт: Дети, находящиеся на полном государственном обеспечении в учреждениях системы здравоохранения, социальной защиты населения и образования.

Попов В.Н. Динамика психомоторного развития детей в связи с задачами их абилитации в психоневрологическом доме ребёнка. Автореф. дисс. канд. мед. наук. СПб, 1998.

Основные термины (генерируются автоматически): социальное развитие, девочка, мальчик, ребенок, нарастающая кривая, скачкообразное развитие, балл, возраст, социальное развитие детей, темп развития.

Похожие статьи

Эргопедагогика детей раннего возраста в условиях дома ребенка

Проводится сравнительный анализ развития и адаптации к социальным и бытовым

Для этого полученный ребенком балл делился на максимальный балл, который мог быть заработан по данному упражнению.

Развитие мелкой моторики у детей дошкольного возраста через…

Игра как средство развития личности ребенка младшего…

Детки разучивают движения и по команде взрослого начинают их выполнять, учитывая постоянно меняющийся темп, который задает ведущий.

Дошкольный возраст – это особенный период развития ребенка. Ребенок проводит в игре много времени.

Показатели возрастных, индивидуальных и половых особенностей…

Изучить возрастные особенности и развитие детей дошкольного возраста (3-7 лет).

Данный параметр у мальчиков в возрасте от 8 до 11 лет с таковым показателем у девочек увеличивается интенсивно и к этому периоду развития прирост составляет 4,8 % (от 9,57±0…

Характеристика физического развития школьников сельских…

Наиболее интенсивное развитие у девочек наблюдалось в возрасте 9-14 лет, когда отмечались наиболее высокие темпы нарастания основных тотальных размеров тела.

Проблема разноуровневого взросления девочек и мальчиков…

Объект исследования: развитие школьников подросткого возраста. Предмет исследования: психофизиологические особенности девочек и мальчиков подросткового возраста.

Задержка психического развития, как результат неправильного…

Обследование познавательного развития детей раннего… Задержка психического развития выступает наиболее частым проявлением нарушенного развития в дошкольном возрасте [2]. Задержка речевого развития (ЗРР) – понятие, которое отражает более медленные темпы…

Гендерные особенности детей в организации образовательного…

При этом социальный опыт и мальчиков и девочек в школах оказывается обедненным в

У девочек «скачок роста» начинается и кончается на два года раньше, чем у мальчиков.

Успеху этого процесса способствуют характерные особенности детей этого возраста.

Изучение строения детских фигур с целью проектирования…

В текущем столетии отмечается ускорение темпов физического развития детей и подростков – так называемая акселерация (от лат. acceleration – ускорение). Термином «акселерация» характеризуют явление ускорения роста и развития детей…

Значение формирования и развития статуса «ученик»…

() При этом социальный вектор развития задается в дошкольном и младшем школьном возрасте.

Хорошо изучены в педагогике, психологии процессы «скачкообразного» развития – кризисы развития, когда «внутренний ход детского развития завершил какой-то цикл и…

Источник

Автор Предложить Статью На чтение 3 мин. Опубликовано 01.05.2015 11:03 Обновлено 21.11.2016 19:40

Социальное окружение младенцев и детей раннего возраста в домах ребенка

Социальное окружение младенцев и детей раннего возраста в домах ребенка

Дома ребенка относятся к системе здравоохранения. По данным Координационно-методического центра домов ребенка Санкт-Петербурга в 2003 году в 13 домах ребенка нашего города проживало около 1053 детей, примерно 26,4% из них – дети-инвалиды. За этот год 18,3% детей было взято обратно в биологическую семью, 6,1% – перевели в органы социальной защиты, 8% – в учреждения образования, около 60% детей были усыновлены. Согласно опубликованному в 1994 г. Государственному Докладу «О положении детей в Российской Федерации» около 1% новорожденных становятся сиротами уже в первые часы жизни вследствие отказа от них матерей в роддоме. Основными причинами отказа от детей и передачи их в дом ребенка являются социальная несостоятельность родителей, отсутствие у них условий для содержания и воспитания детей, тяжелая болезнь родителей, тюремное заключение матери, а также тяжелая болезнь ребенка.

Согласно существующему Положению группы домов ребенка рассчитаны на 12 – 14 детей, которые разделяются по возрасту и нарушениям развития. Персонал каждой группы представлен медицинскими сестрами, воспитателями, нянями. Медицинские сестры работают сменами по 24 часа сутки через трое, тридцать шесть часов в неделю. Няни работают сменами по 14 часов тридцать шесть часов в неделю. Два воспитателя работают сменами

по 10 часов, двадцать пять часов в неделю. В итоге с группой из 12-14 детей работают в течение недели около 9 взрослых. Очень часто дети сегодня не видят тех взрослых, которых видели вчера или увидят завтра. Кроме того, каждый день, выполняя свои функциональные обязанности, детей посещают другие сотрудники дома ребенка – врачи, специальные педагоги, процедурная медицинская сестра, массажистка и т.д. Поступающий в дом ребенка младенец перед переводом в группу вначале на период около недели помещается в специально отведенное отделение – изолятор, где по сменному графику работает отдельная группа медицинских сестер и нянь. В случае заболевания ребенок также может быть переведен в изолятор или за пределы дома ребенка в детскую больницу. При переходе с одного режима на другой по достижении определенного возраста (около 6, 12, 18 и 24 месяцев) дети переводятся из одной группы в другую, из одного социального и физического окружения в другое. Общение детей из разных групп друг с другом ограниченно. Перевод персонала из группы в группу вместе с детьми по мере их взросления не практикуется. Отпуск сотрудников дома ребенка составляет 52-56 рабочих дней. В течение года персонал сменяется на 30%. Данные условия приводят к тому, что дети в течение первых двух лет жизни имеют опыт непродолжительного взаимодействия с 60 – 100 сотрудниками. Таким образом, анализ структуры учреждения и организации работы персонала с детьми показывает отсутствие стабильности и постоянства первичного социально-эмоционального окружения младенцев в домах ребенка. Неадекватность социального окружения в виде частой смены ухаживающего взрослого или нарушения его социального поведения ведет к формированию негативного социально-эмоционального опыта у ребенка и рассматривается в качестве фактора риска нарушения его психического здоровья.

Перед применением советов и рекомендаций, изложенных на сайте «Medical Insider», обязательно проконсультируйтесь с врачом!

Источник

Особенности детей проживающих в детских домах и домах ребёнка.

Дети, воспитывающиеся в учреждениях социальной и психолого-педагогической поддержки детства, характеризуются резко выраженной дезадаптацией, которая усиливается такими психотравмирующими факторами, как изъятие ребенка из семьи и помещение его в разного рода учреждения (больница, приемник-распределитель, приют временного пребывания, санаторий и т.д.).

Поведение этих детей характеризуется раздражительностью, вспышками гнева, агрессии, преувеличенным реагированием на события и взаимоотношения, обидчивостью, провоцированием конфликтов со сверстниками, неумением общаться с ними.

Психолог, воспитатель, социальный педагог, работающий с детьми в таких учреждениях, должен отдавать себе отчет в том, что все это – лишь часть общей картины, ее внешнее проявление. Другая часть, намного большая, – это внутренний мир ребенка, который трудно поддается диагнозу, коррекции, но очень сильно влияет на дальнейшую его жизнь, психическое развитие и становление личности.

В настоящее время приходится с сожалением констатировать, что по своему психическому развитию дети, воспитывающиеся без попечения родителей,

отличаются от ровесников, растущих в семье. Темп развития первых замедлен.

Их развитие и здоровье имеют ряд качественных негативных особенностей, которые отмечаются на всех ступенях детства – от младенчества до подросткового возраста и дальше. Особенности по-разному и в неодинаковой степени обнаруживают себя на каждом возрастном этапе. Но все они чреваты серьезными последствиями для формирования личности подрастающего человека.

Все дети из детских домов обнаруживают задержку психомоторного и речевого развития, выраженную в разной степени (легкая, средней тяжести и тяжелая), отклонения в состоянии эмоционально-волевой сферы и поведения. Задержка речи имеет место в 95% случаев. Уровень познавательной деятельности и способы выполнения действий у всех детей ниже возрастной нормы, некоторые из них не различают цвет и форму, не переносят усвоенные знания на другие виды деятельности. (Дубровина И.В., Рузская А.Г., 1990 г.)

Отставание в познавательном развитии у воспитанников детских домов – это характерное явление. Частично оно может быть преодолено в рамках учебного процесса, в то время как собственно психологическая коррекция должна быть направлена в первую очередь на формирование познавательной и творческой активности, абстрактно-образного мышления, произвольной саморегуляции; однако эти дети обучаемы, что говорит о правомерности благоприятного прогноза.

В области внимания наблюдается отставание, прежде всего, в плане произвольной его функции. Дети легко отвлекаемы, сосредоточение возникает на уровне спонтанной мотивации, что в целом выступает как проявление несформированности произвольной саморегуляции. Характерны также нарушения устойчивости внимания, быстрая утомляемость, что может быть связано и с общей психастенизированностью, и с органической патологией у ряда детей.

В области речевого развития наблюдается обычное косноязычие, особенно заметное у младших дошкольников, имеет место запаздывание в области синтаксиса и содержания высказывания. Еще одной областью, в которой проявляется отставание речевого развития, является социальная. Дети комментируют конкретные бытовые события, но не всегда могут сформулировать свои мысли по поводу будущего.

Общая характеристика эмоционального статуса следующая: высокая тревожность и в большинстве случаев агрессивные тенденции, явные или вытесненные (по данным проектных методик), одиночество, агрессии, страхи сказочных персонажей (причем, по содержанию страхов можно судить о тенденциях к отставанию в развитии).

Для большинства воспитанников учреждений, подобных нашему характерны следующие специфические особенности:

* неумение общаться с людьми вне учреждения, трудности установления контактов со взрослыми и сверстниками, отчужденность и недоверие к людям, отстраненность от них;

* нарушения в развитии чувств, не позволяющие понимать других, принимать их, опора только на свои желания и чувства;

* низкий уровень социального интеллекта, что мешает понимать общественные нормы, правила, необходимость соответствовать им;

* слабо развитое чувство ответственности за свои поступки, безразличие к судьбе тех, кто связал с ними свою жизнь, чувство ревности к ним;

* потребительская психология в отношениях к близким, государству, обществу;

* неуверенность в себе, низкая самооценка, отсутствие постоянных друзей и поддержки с их стороны;

* несформированность волевой сферы, отсутствие целеустремленности, направленной на будущую жизнь; чаще всего целеустремленность проявляется лишь в достижении ближайших целей: получить желаемое, привлекательное;

* несформированность жизненных планов, жизненных ценностей, потребность в удовлетворении только самых насущных потребностей (еда, одежда, жилище, развлечения);

* низкая социальная активность, желание быть незаметным, не привлекать к себе внимания;

* склонность к аддитивному (саморазрушающему) поведению – злоупотребление одним или несколькими психоактивными веществами, обычно без признаков зависимости (курение, употребление алкоголя, легких наркотиков, токсичных и лекарственных веществ и т.д.); это может служить своеобразной регрессивной формой психологической защиты. (Нечаева А.М., 1994 г.)

Почему же так происходит?

Психическая жизнь ребёнка начинается задолго до рождения. Она отличается от жизни взрослого. У ребёнка постепенно формируются структуры мозга, которые также постепенно достигают зрелости и учатся анализировать поток сигналов, который непрерывно воздействует изнутри организма и снаружи.

Всем своим телом,(а не ушами, как это делает взрослый), в утробе матери малыш ощущает уже на 3-4 месяце биение сердца матери, шум лёгких, которые вздымаются примерно 18 раз в минуту. Именно поэтому после рождения ребёнок с таким удовольствием лежит на животе матери и легко успокаивается, каждый раз когда его берут на руки и прижимают к груди. К 9 неделям эмбрион может шевелиться. Он делает более 50 движений в час, т.е. фактически каждую минуту можно отметить то или иное движение. К концу третьего месяца внутриутробного развития плод зевает и глотает, чувствует запах и прикосновения. Рано формируется вкус. Внутреннее ухо формируется в 8 недель, наружное ухо и слуховой анализатор развиваются к 5 месяцам.

Слышать звуки вне тела матери ребёнок начинает после 7 месяцев. Звук, проходя через оболочки и амниотическую жидкость, меняется. Тем не менее, уже в конце пребывания в утробе матери ребёнок становится полноценным участником всех коллизий, которые происходят в семье его родителей. Кроме звука на него воздействует изменение состава крови, зависящее от переживаемых ею эмоций. Сначала ребёнок узнает мать изнутри, реагируя вместе с ней на все неприятные моменты её жизни, участвуя в её тревогах и переживаниях. Это не значит, что малыш понимает или сочувствует, он лишь их пассивный участник, поскольку частота его сердцебиения напрямую связана с химическим составом крови матери, который меняется, когда ей спокойно, хорошо или плохо.

Развитие мозга ребёнка имеет определённые особенности, обусловленные эволюционным происхождением человека как вида. Дело в том, что при рождении его многие структуры слишком незрелы.(женщина не может родить физически сформированную голову, со сзрелым мозгом)поэтому ещё долго после рождения продолжается процесс развития мозга. Биологическая, глубинная суть работы мозга состоит в том, что бы нейроны в период времени, который предопределён генетически начали обучаться перерабатывать свойственную им информацию. Все особенности раннего состояния мозга можно представить в виде следующих принципов:

Первый принцип гласит, что максимальная гибкость присуща мозгу на самых ранних этапах его развития.

Согласно второму принципу, степень гибкости нервной системы, зависит от участка головного мозга.(тот что развивается позже, более гибкий, лобные доли-речь).

Третий принцип состоит в том, что организм не может нормально развиваться, если не испытывает внешнего воздействия. Ж. Пиаже называет интеллект ребёнка сенсомоторным, т.е. его развитие опосредуется сенсорным стимулами из среды и возможностью движения, поэтому сейчас практикуют свободное пеленание. Нейроны соответствующих областей для формирования связей друг с другом должны активироваться.это происходит либо под воздействием сенсорных стимулов, либо благодаря стимулам от мышц ребёнка. В том случае, когда отсутствует необходимая информация нейроны гибнут, как неэффективные. Следовательно, пребывание ребёнка в обогащённой среде, то есть там, где есть разнообразная стимуляция, обеспечивающая необходимую активность мозга, создаст необходимые условия для его полноценного развития.

Пятый принцип состоит в том, что ранние травмы отделов коры, отвечающих за сложное поведение, могут быть незаметны вначале, и проявятся лишь тогда, когда будет формироваться соответствующая функция.

Шестой принцип гласит о наличии критических периодов в процессе развития мозга. В критический период(генетически предопределённый момент формирования той или иной ф-ции) клетки мозга обучаются обрабатывать информацию. К которой они генетически преформированы. Это означает, что нейроны под воздействием внешних специфических для них стимулов интенсивно образуют множественные связи друг с другом. Мозг ребёнка при рождении содержит около 10 в 14 степени нейронов. Нейроны не делятся, но могут погибать, если не создадут нужное кол-во связей. Когда ребёнок бодрствует, он нуждается в насыщенной среде – такой среде, в которой есть необходимые стимулы, позволяющие нейронам создать связи. Следовательно, интеллект ребёнка зависит не только от того, как будет обучаться ребёнок в 10 лет, но от того, сколько нейронов сохранится в мозге к этому времени. А потому общение близкого человека с ребёнком в первый год жизни в дальнейшем скажется на его интеллекте. Общение должно включать в себя возможность физической активности.

Формирование эмоциональной сферы происходит в первые 5 лет жизни. Ребёнок обучается, подражая родителям, зеркально повторяя их мимику. Новорождённые способны исследовать эмоции, переживаемые родителями до того, как точно повторят их. Развитие эмоциональной сферы требует непосредственного общения ребёнка со взрослыми. А милосердие, сочувствие, эмпатия – результат обучения в критический период онтогенеза.

Затем, ребёнок, всматриваясь во взрослого, как в зеркало, познает себя. Именно поэтому во внутренней рабочей модели представление о себе является дополнительным от представления о фигуре первичной привязанности. Следовательно, если нет фигуры первичной привязанности и отсутствует идентичность с ней, ослабевают кризисные ситуации развития и идёт более медленное и упрощённое формирование личности. Именно поэтому лучшее поведение родителей – предсказуемое поведение, позволяющее ребёнку прогнозировать и описывать мир как имеющий законы, которые подаются его осмыслению. Это не значит, что ребёнок осознать это. Всё это происходит на неосознанном уровне, но позволяет ребёнку воспринимать мир либо как безопасный, предсказуемый, либо как непредсказуемый, а потому полный опасностей. Следствием этого будет недоразвитие исследовательского поведения у такого ребёнка, у которого не сформирована безопасная среда.

Формирование личности ребёнка происходит с первых мгновений жизни. Мать может обучить справляться с разными ситуациями, находясь с ним рядом и показывая, как решаются проблемы. (а в нашей работе встречаются дети и из «Дома малютки» и холодные матери-агрессивная среда).

Что происходит с ребёнком, который сразу же после рождения оказывается в равнодушной или враждебной к нему среде, поскольку единственное существо, которому он должен быть нужен отказывается или отворачивается от него?

Мозг требует постоянной работы. У новорожденного, к которому подходят лишь изредко, а сам он не может двигаться настолько, чтобы менять поток информации, нехватка стимуляции, возможно, приводит к массовой гибели нейронов, которые не смогли образовать связи. Тем не менее, мозг также пытается создать условия для получения стимуляции, ребёнок совершает стереотипные движения(поскольку не обучен другим), может в старшем дошкольном возрасте заниматься онанизмом, проявлять агрессию и самоагрессию, сам научился, а мозг готов на любые стимулы, лишь бы они меняли поток информации.

Взрослые, обобщая и анализируя информацию, пользуются понятиями. Понятия описывают отдельные стороны, позволяя размышлять об объектах мира. У детей нет понятий , т.к. пока нет слов, но они мыслят и изучают объекты. Чтобы понять, как ребёнок мыслит, пиаже ввел понятие «Схема»-перцептивная (воспринимающая) схема у ребёнка-это набор сенсорных и моторных ощущений, относящихся к объекту одного класса.

Например, мать даёт утром ребёнку яблоко в виде фруктового пюре и говорит :

«Яблоко». Затем она достаёт ему натуральное большое красное яблоко, произнося то же слово, а позднее показывает на картинке круглый зелёный объект и говорит «Это яблоко». Все три испытанных ребёнком ребёнком порции ощущений крайне различны. Кашица жёлтого сладкого яблочного пюре не похожа на кислое красное натуральное яблоко пахнущее соответствующим образом и обдающего ладонь прохладой, и всё это совсем не напоминает плоскую зелёную окружность без запаха и вкуса и тактильных ощущений. Таким образом, каждый из этих объектов формирует свой комплекс ощущений (зрительных, вкусовых, двигательных, тактильных и запаха).

Понятие у взрослых является обобщённым представлением, облечённым в словесную форму. Ребёнок ещё не знает слов, поэтому у него нет понятий. Но, принимая от взрослого конкретное яблоко, он формирует его сенсомоторный эквивалент: комплекс ощущений из полости рта (вкус), глаз, рук. Результаты восприятия всех яблок встраиваются в эту схему, поэтому при виде нового яблока ребёнок, не умея называть его, воссоздаст комплекс возможных ощущений, обнаруживая в поведении знание о нём. ,Подобные сенсомоторные схемы создаются для всех объектов, с которыми встречается ребёнок. Взрослея, он просто связывает эти схемы с соответствующими словами. Депривированный ребёнок не имеет таких схем, более того н умет создавать подобных схем, т.к. есть критический период для обучения формированию подобных схем. За его пределами их формирование существенно замедляется. Таким детям нужно помогать выстраивать перцептивные схемы, предлагая, несмотря на их уже большой возраст, каждый предмет понюхать, пощупать, полизать, и т.д.

Особенностью формирования привязанности, явл. формирование внутренней рабочей модели, в центре которой находится представление о себе-модель психического. Модель психического- это способность понимать, как и почему действуют другие люди, которая базируется на основе рабочей модели. Более того, её формирование требует общения с различными людьми, прежде всего со взрослыми, которые могли бы давать ребёнку качественную обратную связь, сообщая о собственных чувствах и собственном видении ситуации. Ребёнок из дет.дома или живущий в семье, где родители пренебрегают им, имеет существенно более ограниченный опыт для формирования модели психического, а потому будет отставать в понимании причин поступков других людей.

А как же дело обстоит с эмоциями? Известно, что эмоции у человека врождённы. Однако врождённы не все эмоции, а так называемые базовые. Это преимущественно негативные эмоции-те, от наличия которых зависит выживание организма: страх, гнев, плач, отвращение и печаль. Положительные эмоции, особенно тонкие переливы нежных переживаний, воспитываются во взаимодействии со взрослыми в семье. Именно взрослые обращают внимание на то, как чувствует себя тот или иной член семьи как и что чувствуют они сами. Комментируя эмоциональную сторону ситуации, они помогают ребёнку связать состояние с конкретным словом. У ребёнка у которого нет совместного со взрослым проживания, нет такого членения эмоций. Именно поэтому у большинства детей проживающих не в семьях эмоции грубы и относятся преимущественно к негативной сфере. При ограниченном опыте переживания эти эмоции могут быть крайне интенсивными и менее подверженными сознательному контролю. (Они не не благодарные, они не умеют благодарит, их этому не научили)

Для детей, находящихся в ситуации депривации, характерна слабая выраженность значимости дружеских связей, отсутствие постоянных диад и триад, носящих в основном ситуативный характер. У воспитанников закрытых детских учреждений отношение к взрослым определяется практической полезностью последнего в жизни ребенка. В жизни этих детей имеет место не личное, а функционально-ролевое общение, выбор партнера по общению осуществляется на предметно-содержательной основе. (Прихожан А.М., Толстых Н.Н, 1990 г.)

Ограниченный круг контактов препятствует формированию продуктивных навыков общения со сверстниками и взрослыми и затрудняет формирование адекватной картины мира, что, в свою очередь, оказывается существенным препятствием на пути их адаптации и интеграции в более широком социуме.

Поэтому в работе с таким контингентом детей как можно чаще использовать арт-терапевтические методы, которые помогут вылиться эмоциям на лист бумаги или в игре, тогда у специалиста будет возможность обучить самоконтролю на своём примере, занятия всегда заканчивать рефлексией и выражать свои мысли и чувства по окончании занятия, чтоб воспитанник мог зеркалить взрослого и конечно же организовывать поездки и экскурсии. И если специалисту не нравится, то чем он занимается и кем работает, дети это очень быстро считают и никакого положительного воспитательного процесса не построится!

Спасибо за внимание!

Подготовил: педагог-психолог Исаева Иса-Заде К.Ю.

Источник