Синквейн на тему мое педагогическое кредо о развитии ребенка

Татьяна Салмина

Синквейн для дошкольников

МАДОУ «Детский сад №7 «Сказка»

Современные формы и методы работы по развитию речи дошкольников.

Синквейн.

Подготовила:

воспитатель Салмина Т. С.

Курчатов – 2016г.

Как говорил Л. С. Выготский «Без речи нет ни сознания, ни самосознания». На сегодняшний день образная, богатая синонимами и описаниями речь у детей — явление очень редкое. В чем же проблема? А проблем существует много — это бедный словарный запас, неумение составить рассказ по картинке, пересказать прочитанное. А если у детей есть нарушения в речи, то речь таких детей характеризуется лаконичностью, сухой, лишенной образности, яркости, трудностью в выделении главной мысли.

И одним из эффективных методов в развитии речи детей является работа над созданием нерифмованного стихотворения — синквейна, который позволяет активизировать познавательную деятельность и способствует развитию речи.

Инновационность данной методики состоит в том, что исключается лишнее, а выделяется главное. Эта технология универсальна, она не требует особых условий применения и органично вписывается в работу по развитию лексико-граматических категорий, способствует обогащению словаря, дает педагогам оценить уровень усвоения ребенком пройденного материала, развивает психические функции (память внимание, мышление) и позволяет ребенку быть активным творческим участникам образовательного процесса.

При творческом использовании синквейна на занятиях он воспринимается дошкольниками как увлекательная игра, как возможность выразить свое мнение, согласиться или нет с мнением других, договориться. А самое главное это то, что синквейн получается у всех и при составлении синквейна у детей вырабатывается способность к анализу, что полезно для развития речи детей.

Синквейн — это не способ проверки знаний детей, это способ на любом этапе занятия изучения темы проверить, что находится у воспитанников на уровне ассоциаций.

Использование дидактического синквейнав работе позволяет гармонично сочетать элементы трех основных образовательных систем: информационной, деятельностной и личностно-ориентированной, что особенно актуально в условиях работы с детьми с особыми образовательными потребностями.

Вывод: Если применять методику синквейн в коррекционно- развивающей работе с детьми группы компенсирующей направленности, то у детей увеличивается словарный запас, речь станет богаче, что в свою очередь, будет способствовать развитию связной речи. Дети будут проявлять интерес к учебной деятельности, на протяжении всего занятия, самостоятельно рассуждать, классифицировать, делать обобщения и выводы. В результате у детей разовьется критическое отношение к речи, ее грамматическому оформлению, речевой самоконтроль.

Федеральный государственный стандарт дошкольного образования определяет целевые ориентиры – социальные и психологические характеристики личности ребенка на этапе завершения дошкольного образования, среди которых речь занимает одно из центральных мест как самостоятельно формируемая функция,а именно: к завершению дошкольного образования ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания. Так же речь включается в качестве важного компонента, в качестве средства общения, познания,творчества в следующие целевые ориентиры:

– активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, строит речевое высказывание в ситуации общения;

– способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, стараться разрешать конфликты;

– творческие способности ребенка проявляются в придумывании сказок, он может фантазировать вслух, играть звуками и словами;

– может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;

– проявляет любознательность, задает вопросы, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? зачем, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей;

– способен к принятию собственных решений.

По сути, ни один из целевых ориентиров дошкольного образования не может быть достигнут без освоения речевой культуры.

Для достижения целевых ориентиров необходима систематическая коррекция речевых нарушений у детей с применением наиболее подходящих и эффективных методов и приемов коррекции речевых недостатков.

В логопедической практике накоплено достаточное количество методик, научных трудов, статей по коррекции речевых нарушений у дошкольников.

Сегодняшний день отличается активным ростом новых развивающих технологий, многие из которых можно успешно использовать в коррекционной работе. Занимаясь с детьми, необходимо максимально использовать все известные в специальной педагогике приемы и методы, в том числе и современные методы,которые способствовали бы: совершенствованию мыслительных и познавательных способностей, развитию лексико-грамматического строя и связной речи дошкольников. А это значит, опора на личностно-ориентированный, системно-деятельностный, комплексный и дифференцированный подходы, что соответствует требованиям ФГОС ДО и запросам современного общества.

Одним из эффективных интересных приемов, который позволяет активизировать познавательную деятельность и способствует развитию речи, является работа над созданием нерифмованного стихотворения, дидактического синквейна.

Синквейн (слово франц.) в переводе означает нерифмованное стихотворение из пяти строк. Родиной синквейна можно считать США в начале XX века. Удивительно, что синквейн появился благодаря японской поэзии. В начале XX века американская поэтесса Аделаида Крэпси разработала эту форму.

Синквейн, который используется с дидактическими целями, называется дидактическим.

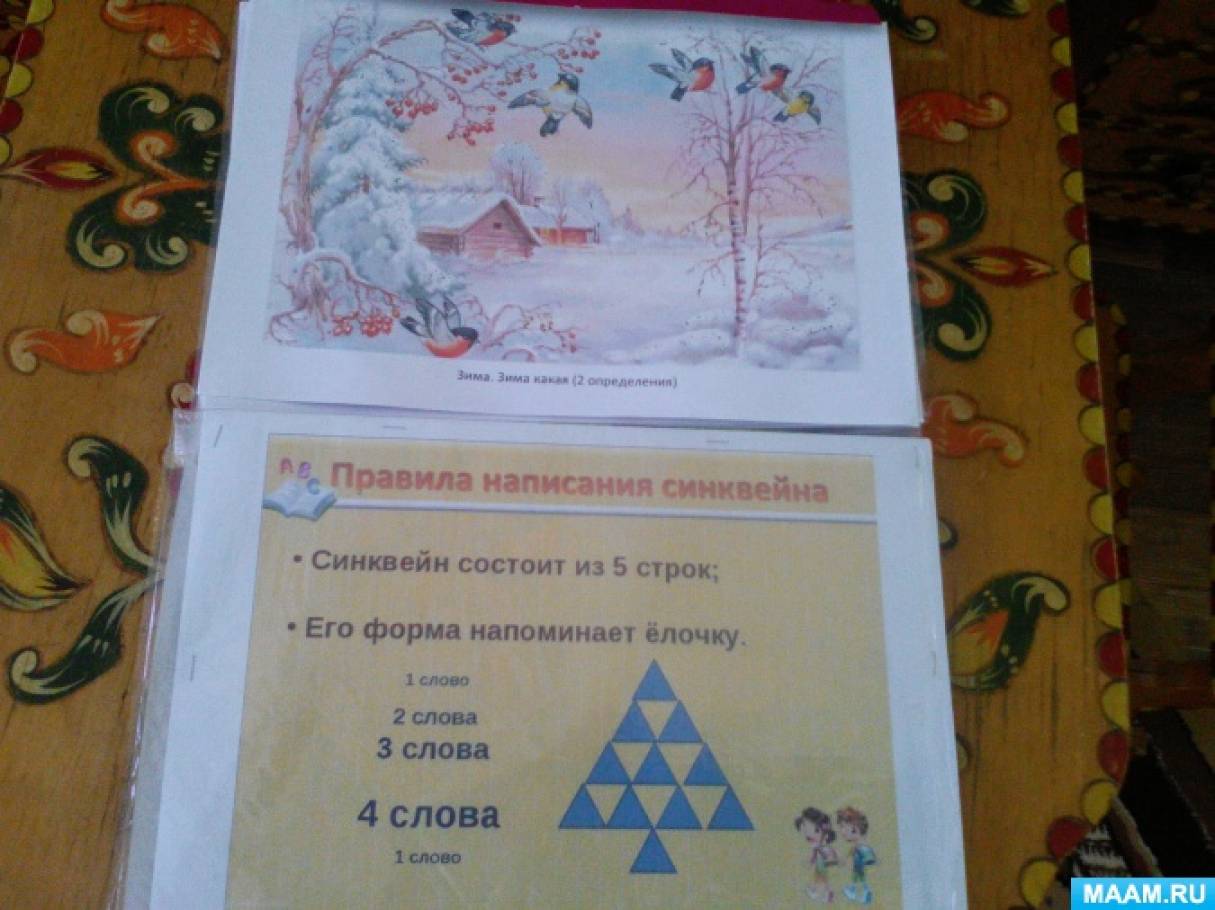

Существуют определенные правила написания синквейна. Он состоит из 5-ти строк. Его форма напоминает «елочку».

1-я строка (вершина «елочки») – одно слово;

2-я строка – два слова;

3-я строка – три слова;

4-я строка – четыре слова;

5-я строка (основание «елочки») – одно слово.

Что пишется в каждой строке?

Первая строка синквейна – заголовок, тема, состоящие из одного слова (обычно существительное, означающее предмет или действие, о котором идёт речь).

Вторая строка – два слова. Прилагательные. Это описание признаков предмета или его свойства, раскрывающие тему синквейна.

Третья строка обычно состоит из трёх глаголов или деепричастий, описывающих действия предмета.

Четвёртая строка – это словосочетание или предложение, состоящее из нескольких слов, которые отражают личное отношение автора синквейна к тому, о чем говорится в тексте.

Пятая строка – последняя. Одно слово – существительное для выражения своих чувств, ассоциаций, связанных с предметом, о котором говорится в синквейне, то есть это личное выражение автора к теме или повторение сути, синоним.

Работа по обучению дошкольников составлению синквейна ведется поэтапно:

I этап – подготовительный (сентябрь – декабрь первого года обучения).

Для того, чтобы правильно, полно, грамотно выразить свою мысль, ребенок должен иметь достаточный словарный запас. Поэтому работу необходимо начинать с уточнения, расширения и совершенствования словаря.

Цель этапа: знакомство и обогащение словаря дошкольников словами-понятиями: «слово-предмет», «слово-определение», «слово-действие», «слово-ассоциация», «предложение», введение символов этих слов.

Знакомя детей с понятием «слово, обозначающее предмет (живой, неживой) и «слово, обозначающее действие предмета», мы тем самым готовим платформу для последующей работы над нераспространенным предложением и его схемой. Графические схемы помогают детям более конкретно ощутить границы слов и их раздельное написание. Знакомя детей со словом, обозначающим признак предмета, мы учим дошкольников составлять распространенное предложение. Завершается работа формированием умения строить нераспространенные и распространенные предложения разных структур, опираясь на сюжетные картинки, вопросы, схемы и т. д. Знакомим детей со словами-ассоциациями, связанными по смыслу с описываемым предметом (иногда это слово является синонимом).

Через какие формы образовательной деятельности дошкольников проводится обогащение и активизация словаря.

Формы организации образовательного процесса:

1. НОД (фронтальная, подгрупповая, индивидуальная) .

2. Словесные игры и упражнения («Кто это? Что это?», «Отгадай загадки», «Узнай по описанию», «Скажи, какой? какая? какое? какие?», «Подбери признаки», «Кто что делает?» и другие). Словесные игры просты в работе, так как не требуют специальной подготовки, поэтому в них можно играть даже в свободное время.

3. Дидактические игры «Найди пару», «Кто что делает?», «Слова с противоположным значением» и др. Мною использовались настольно-печатные материалы из рабочей тетради «30 уроков развития речи».

4. Речевые тренинги (собрана картотека речевого материала для речевых тренингов).

5. Игры малой подвижности («У Маланьи, у старушки», «Что мы делаем – не скажем», «Живые слова» и другие) .

6. Мультимедийные презентации (материалы с сайта «Планета детства», а также авторские презентации).

Работа на подготовительном этапе завершается знакомством детей с символами-обозначениями: «слов-предметов», «слов-определений», «слов-действий», «слов-ассоциаций», схемой предложения. Вот так выглядят символы слов, которые на II этапе составят алгоритм дидактического синквейна.

II этап – основной (январь – май первого года обучения).

Цель: знакомство с алгоритмом составления синквейна, формирование первоначального умения составлять синквейн (с помощью педагога).

Существует алгоритм синквейна для детей-дошкольников, которые пока не умеют читать. Предполагается, что с детьми дошкольного возраста строгое, четкое соблюдение правил составления синквейна необязательно. Так в четвертой строке синквейна предложение может состоять не из четырех слов, а из трех. Также можно вспомнить с детьми пословицу, крылатое выражение или афоризм на заданную тему. А в пятой строке тоже одно слово необязательно, может быть два или три.

III этап практический (до конца второго года обучения).

Цель: Формирование умения и совершенствование навыка составления дидактического синквейна по лексическим темам.

О чем можно составить синквейн?

– о природе;

– о картине и литературном герое;

– о маме и папе;

– о настроении;

– по всем лексическим темам.

Простота синквейна дает возможность его составления каждым ребенком. Это интересное занятие, способствующее самовыражению детей. Это форма свободного творчества, которая направлена на развитие умения находить в большом потоке информации самые главные и существенные признаки, анализировать, делать выводы, кратко формулировать свои высказывания.

На слайде Вы видите пример составленного ребенком синквейна об осени: «Осень. Веселая, разноцветная. Украшает, восхищает, танцует. Красивое время года. Красавица!» Составление синквейна похоже на игру, ведь сочинять весело, полезно и легко!

На каком этапе логопедической ОД можно использовать прием составления синквейна? Составление синквейна используется как заключительное задание по пройденному материалу, для проведения рефлексии, анализа и синтеза полученной информации. Созданные детьми нерифмованные стихотворения нередко становятся «изюминкой» логопедической образовательной деятельности.

Таким образом, синквейн является одним из эффективных методов развития речи дошкольников. В чём же его эффективность и значимость?

• Синквейн является простым игровым приемом. Синквейн могут составить все.

• Развивает творческие способности детей, способствует выражению чувств, проявлению индивидуальности и инициативы детей

• Составление синквейна используется как заключительное задание по пройденному материалу.

•Активизирует познавательную деятельность детей: учит анализировать, делать выводы, находить в большом потоке информации самые главные и существенные признаки, способствует развитию критического мышления, что актуально в связи с вводом в действие ФГОС ДО.

Выводы:

Синквейн помогает пополнить словарный запас. Синквейн учит краткому пересказу.

Синквейн учит находить и выделять в большом объеме информации главную мысль.

Сочинение синквейна – процесс творческий. Это интересное занятие помогает самовыражению детей, через сочинение собственных нерифмованных стихов.

Синквейн помогает развить речь и мышление.

Синквейн — это также способ контроля и самоконтроля (дети могут сравнить синквейны и оценивать их).

Синквейнпозволяет гармонично сочетать в работе элементы трех основных образовательных систем: информационной, деятельностной и личностно-ориентированной, что особенно актуально в условиях работы с детьми с особыми образовательными потребностями.

Примеры синквейна:

Список литературы:

Акименко В. М. Развивающие технологии в логопедии. – Ростов Н/Д; изд. Феникс, 2011.

Душка Н. Д. Синквейн в работе по развитию речи дошкольников. Журнал «Логопед» № 5 (2005).

Коноваленко В. В. Родственные слова. Лексико – грамматические упражнения и словарь для детей 6 – 8 лет. – ГНОМ и Д – Москва, 2009.

Ушакова О. С., СтрунинаЕ. М. Методика развития речи детей дошкольного возраста. – Владос – Москва,2010.

Ушакова О. С. «Развитие речи и творчества дошкольников». – Т. Ц. Сфера, 2005.

Ушакова О. С. «Придумай слово». – Т. Ц. Сфера, 2010.

Источник

Моё педагогическое кредо «Дарить детям знания и любовь и с каждым ребенком расти вновь»

Много есть профессий на Земле, профессий разных: интересных и однообразных, престижных и не очень, сложных и простых.

Кем быть? Этот вопрос рано или поздно задаёт себе каждый человек. С годами я поняла, что передать детям все свои знания просто невозможно. Главное – превратить детей из пассивных слушателей в активных участников образовательного процесса, научить их думать, находить ответы на волнующие вопросы.

Я считаю, главные профессиональные ценности современного педагога – это постоянное самосовершенствование, оригинальность мышления. Успешность современного воспитателя зависит не только от того, насколько педагог владеет методами работы, но и от его культуры, компетентности, объективности, умения найти подход к ребенку.

Я люблю свою профессию, смотреть в глаза ребят, чувствовать их настроение и не могу допустить, чтобы в глазах моих воспитанников появилось разочарование. Хороший воспитатель растет профессионально всю жизнь. Через любовь к детям я дарю им знания и расту с каждым ребенком как мастер своего непростого, но такого важного дела.

Сегодня, уверенно ступая на путь педагогического поиска, понимаю, что нужно многое сделать. Нужно многое знать в педагогике, надо осваивать новые программы, изучать новую технику, справочники, руководства, способные воздействовать на сознание воспитанников. И поэтому очень важно выбрать для себя собственную позицию. Символом веры, стойким убеждением человека является жизненное кредо.

Кредо (лат. credo — верю) — личное убеждение, основа мировоззрения человека. А во что же я верю, когда иду на работу, переступаю порог детского сада, когда вижу лучистые глаза своих воспитанников?

Прежде всего я верю, что сегодняшний день не должен пройти зря, что я должна дать хотя бы крупицу знаний, поделиться своим опытом и в то же время узнать и понять для себя что-то новое. Казалось бы, что нового я могу узнать, задавая одни и те же вопросы? Но, детский сад – особое место, где не бывает одинаковых дней, одинаковых занятий и ответы детей, казалось бы, на одни и те же вопросы, никогда не повторятся и не перестанут меня удивлять.

В связи с этим мое педагогическое кредо мне хотелось бы сформулировать так: « Дарить детям знания и любовь и с каждым ребенком расти вновь».

Необходимо помнить каждому: дети – это наше будущее! Научив их таким качествам как доброта, честность и справедливость, в дальнейшем получим современное общество с нравственными устоями. Детский сад – самая удивительная страна, где каждый день не похож не предыдущий, где каждый миг – это поиск чего-то нового, интересного, где нет времени скучать, ссориться и тратить время на пустое, где каждый ребенок – это строитель будущего, а значит все жители этой страны в ответе за будущее. Где все время надо торопиться успеть, где все время надо спешить стать интересным для окружающих тебя людей, дарить окружающим свою энергию, знания, умения. Поэтому в этой стране уживаются только самые стойкие, самые терпеливые, самые мужественные, самые искренние, самые ответственные, самые добрые, самые интересные и самые удивительные люди. И называют их воспитателями детей. Я – воспитатель, который входит в жизнь ребёнка и его семьи. Родители доверяют мне самое дорогое, что у них есть, – своих детей. Наверное, нет на свете ни одного родителя, которого бы не волновало, как его ребёнок ведет себя в детском саду, как он себя чувствует, какие взаимоотношения у него сложатся с воспитателем, со сверстниками, насколько каждый день будет для него радостным и полезным.

Мастерство педагога не может основываться на случайной удаче, это систематический кропотливый поиск и труд, наполненный раздумьями и переживаниями: правильно ли ты поступил в той или иной ситуации, как исправить положение, если ты неправ. И я считаю, что нужно постоянно обращаться к ребенку: « Я убирала игрушки, но мне , кажется, что у тебя, Гриша, лучше получается, ты так ровно ставишь машины в гараж» или «Сонечка, мы собрали карандаши, но ты так аккуратно их ставишь носиками вверх, посмотри, правильно ли мы сделали?».

В работе с детьми я стараюсь создать атмосферу добра, тепла и юмора. Весёлые случаи на занятиях и в режимных моментах мы обсуждаем с детьми, высказываем свое мнение, делаем зарисовки. Мне хочется научить своих воспитанников верить в добро и, конечно же, творить добро самим. Воспитатель должен понимать, он работает с детьми, разными по взглядам, по темпераменту – они очень разные! Таким образом, чтобы между воспитателем и детьми было взаимопонимание нужно быть:

открытой, для того чтобы с любой проблемой ребенок мог обратиться именно к нему и знал, что вы его поддержите и поймете;

честной, для того чтобы ваши воспитанники были честны с вами;

веселой, для того чтобы дети от вас заряжались энергией и активнее работали на занятиях.

Таким образом, каждый воспитатель стремится вложить в ребенка самое лучшее, надеясь на то, что это поможет ему стать самостоятельной личностью. А каждая формирующаяся личность должна видеть свою цель и стремиться к ней.

Самое лучшее, на мой взгляд, решение для меня, как воспитателя, может отразиться в таких словах: «Отдай миру всё лучшее, что есть в тебе, и к тебе вернётся всё лучшее, что есть в мире!».

Воспитатель должен не просто «работать с детьми», он должен жить с ними, делить радости и печали, успехи и падения, не допуская фальши в отношениях. Мы зовёмся воспитателями только формально. Дети обычно представляют своего воспитателя как творца их радости, способного придумать что-то новое, весёлое и неожиданное, и как мудреца, всё знающего и всё умеющего, и как защитника, готового оградить их от бед и несправедливости, зла и обид, и как арбитра, который всегда рассудит по совести. Дети связывают личность своего воспитателя с эталоном нравственности и требуют от него высокого профессионального мастерства.

Я твердо убеждена, что есть качества души, без которых человек не может стать настоящим педагогом, воспитателем и среди этих качеств на первом месте – умение проникнуть в духовный мир ребенка.

Дарить детям знания и любовь и с каждым ребенком расти вновь – вот нравственная программа для меня.

Профессией педагога сложно овладеть целиком, поскольку на протяжении всей жизни приходится многому учиться, и этот процесс не прекращается никогда. Учить других педагог начинает с себя. И здесь я не могу не согласиться с высказыванием К. Д. Ушинского: «Педагог живёт до тех пор, пока он учится. Как только он перестает учиться – в нём умирает педагог».

Как много в жизни человека зависит от того, кто будет его воспитателем. Успешный педагог, для меня сегодня – это тот, кто пытается успеть за новшеством, что появляется ежечасно и ежедневно. В профессиональной деятельности я стараюсь придерживаться следующих правил:

всегда быть настроенной на позитив, какое бы «пасмурное» настроение не было, всегда внешне оставаться спокойной, чтобы не доставлять дискомфорт своим воспитанникам.

всегда идти на «встречу», улавливая психологическое состояние ребенка, вовремя прийти на помощь;

всегда с уважением относиться к ребенку, создавая миролюбивую обстановку, чтобы каждый смог «раскрыться».

Мне понравились слова Л.Н.Толстого: « Если педагог имеет только любовь к делу, он будет хороший педагог. Если воспитатель имеет только любовь к воспитаннику, как отец и мать, – он будет лучше того воспитателя, который прочел все книги, но не имеет любви ни к делу, ни к детям. Если педагог соединяет в себе любовь к делу и к воспитанникам он – совершенный педагог».

Роль педагога заключается в том, чтобы способствовать развитию способности ребенка, осознавать себя личностью во взаимоотношениях с другими людьми и миром в целом. Каждый педагог огорчается, видя на занятиях скучающие лица. Если перестала удивлять – сдавайся! Но когда же воспитанники работают увлеченно, то и воспитатель испытывает удовлетворение. Умение увлечь детей, как мне кажется, и есть педагогическое мастерство, к которому мы все стремимся.

А ещё нужно просто любить свою работу. “Работа – лучший способ наслаждаться жизнью”, – утверждал И.Кант. Так буду же ею наслаждаться, обладая великой силой каждого педагога – владеть сердцами своих воспитанников.

Педагогическое кредо не выдают вместе с дипломом педагогического института, оно как моральный кодекс человека любой профессии. Это и смыслы, и ценности, и приоритеты. Детей надо видеть, понимать, принимать такими, какие они есть, чтобы помочь им создать условия для саморазвивающейся личности. Главное в моей профессии – это любовь к детям через путь познания. Если мы всегда будем любить их, несмотря ни на что, то мы сможем создать все возможные условия для раскрытия потенциальных возможностей наших воспитанников. Если дети получают любовь, они её возвращают, если получают знания, то и их возвращают, только уже в большем объеме и на другом уровне развития. Поэтому, каждый раз, когда нам кажется, что мы опускаемся на уровень детей, чтобы преподать им определенные знания, мы черпаем из источника детской радости и силы, и любовь, и знания. Таким образом, нам это не дает застынуть, засохнуть, мы растем и развиваемся духовно и интеллектуально каждый день вместе с нашими воспитанниками!

Источник