Ребенку 1 год не разговаривает но все понимает

Давайте разберёмся, так ли важно беспокоиться, если малыш в год не произнёс ни слова, когда следует переживать о задержке речевого развития и что можно сделать.

Для многих родителей день, отделяющий первый год жизни ребёнка от второго — своеобразный рубеж для подведения итогов. Они пристально анализируют достижения сверстников своих детей, сравнивая с тем, что умеет их малыш и тревожатся, если замечают отставание от нормы. Особенное беспокойство вызывает тот факт, что ребёнок в год не говорит.

Давайте разберёмся, так ли важно беспокоиться, если ребёнок в год не произнёс ни слова? Когда следует переживать о задержке речевого развития? Что можно сделать заранее, чтобы речь годовалого малыша соответствовала норме?

Между нормой и патологией

Никому не нужно доказывать важность своевременного освоения родной речи. Это сложный, многоплановый процесс, напрямую связанный со различными психическими функциями: вниманием, мышлением, памятью и речью. От годовалого малыша ждут первых слов, а он не может даже произнести «папа» и «мама», лепечет на своём языке и не собирается осваивать новые слова.

Встревоженные родители начинают изучать семейный анамнез, обращаются к медикам за консультацией и всеми силами стараются ускорить речевое развитие крохи.

Годовалый ребёнок способен произнести от 3 до 12 слов, но по своей структуре они простые, очень похожи на лепет. Гав-гав, би-би, ам-ам, ляля, дай, папа, мама, баба, киса, на, бах или уп – вот примерный лексикон детей в год.

Каждый малыш индивидуален – у кого-то первое слово появляется в 8–9 месяцев, а у кого-то в 1 год 3 месяца, и все это варианты нормы.

До появления первого слова, речь годовалого ребёнка прошла сложный путь развития. Законы формирования детской речи не меняются со временем. Сегодня, как и 100–200 лет назад, ни один малыш не начинает говорить словами и предложениями, прежде, чем он не пройдёт все стадии речевого развития. Эти стадии связаны с развитием головного мозга, артикуляционного аппарата и слуха.

Ни одна методика раннего развития не способна изменить законы природы, в соответствии с которыми развиваются органы произношения (артикуляции), слух и центральная нервная система человека.

Если вы обеспокоены, что ваш малыш плохо говорит, ознакомьтесь с основными этапами доречевого развития детей до года:

- 1–2 месяца – появление в крике интонаций удовольствия и неудовольствия;

- 1,5–3 месяца – гуление или гуканье, когда дети повторяют за взрослыми гласные с призвуком звука [г] или произносят их самостоятельно, внимательно вслушиваясь в произносимые ими звуки (агу);

- 4–5 месяцев – лепет, произношение подобий слов, состоящих из нескольких одинаковых слогов (ма-ма-ма, но это ещё не обозначение слова мама);

- 8–9 месяцев – появление звукоподражаний (пи-пи, гав-гав) и лепетных слов (кука, тата, няня);

- 11 месяцев – примерно десять лепетных слов ребёнок употребляет в правильном контексте, соотносит их произношение с ситуацией (мама, папа, дай, биби и т.д.).

Что считать патологией? В год ещё рано делать прогнозы развития речи, однако, стоит начать беспокоиться, если годовалый малыш не понимает простую словесную инструкцию, не подкреплённую жестами. Например, «Дай мне мячик», «Покажи, где машинка» и т.д. Отсутствие реакции на слова взрослого может быть симптом нарушения слуха или его полного отсутствия. При этом речь останавливается на стадии гуления, потому что ребёнку не с чем соотносить собственный лепет.

Если на этом этапе не принять срочных мер, речевое развитие в дальнейшем будет очень сложно стимулировать. Важно своевременно обратиться к отоларингологу для проверки слуха. Возможно, при патологиях внутреннего уха врач посчитает нужным ношение малышом слухового аппарата. При серьёзных отклонениях слуха от нормы – это единственная возможность развить и сохранить речь.

Возможные причины задержки появления речи в год

Если малыш совершенно здоров, в его анамнезе нет неврологических заболеваний, но речь в год так и не появилась, скорее всего, причина задержки в неправильно организованном речевом окружении.

Что подразумевается под этим термином? Казалось бы, современных детей окружает настоящий речевой поток: телевизор, радио, мультфильмы, аудиокниги и развивающие игры для самых маленьких детей. Да и родители много разговаривают с детьми.

Дело в том, что маленькие дети не способны вычленить отдельные слова из потока речи. Если не проводится специальной целенаправленной работы, этот поток для ребёнка звучит примерно так, как для нас звучит шум водопада.

Сегодня из обихода исчезли речевые игры (Сорока-ворона, Ладушки) потешки, пестушки, попевки, приговорки, известные ранее в каждой семье. Эти своеобразные тренажёры мягко вводили малыша в мир родной речи. Они были приспособлены под потребности ребёнка до года, содержали звукоподражания, были понятны детям.

Ещё один фактор «питательной» среды для развития детской речи – общение с матерью. Молчаливая мать или мама, чаще разговаривающая по телефону, чем с собственным малышом, не сможет заменить самыми лучшими развивающими играми ценность общения, формирующего речевые структуры мозга.

«Дети Маугли», «госпитализм» — все эти термины обозначают задержку появления речи у здоровых детей, лишённых возможности общаться с близкими по причине их отсутствия.

Как заниматься с малышом – профилактика отставания речи

Существует несколько самых простых приёмов развития речи, но не стоит ждать чуда после первой же недели их применения. Здесь срабатывает закон перехода количества в качество. Накопление пассивного словаря, живое и эмоциональное общение близких с малышом обязательно приведут к желаемому результату, и вскоре вы увидите как он разговаривает.

- Рассказывайте ему простые потешки, игры, сказки, пойте народные детские песенки, поясняйте развивающие мультики. Делайте это, глядя в лицо ребёнка, меняя интонацию, чётко произнося звуки и слова.

- Рассматривайте предметы окружения и яркие картинки с реалистичными изображениями, задавая ему вопросы и самостоятельно отвечая на них. «Кто это? Собачка (гав-гав). Где она живет? В будке (буд…). Какие у нее ушки? Маленькие (ма…). Какие у нее лапки? Большие (боль…)».

- Если малыш пока лепечет и произносит звукоподражания, повторяйте за ним и добавляйте полный вариант слова. «Би-би (машинка) гудит. Мау (кошка) бежит. Какие красивые тик-так (часики). Ваня кач-кач (качается)».

Выучите потешки, попевки и небольшие стишки (А. Барто, К. Чуковского, И. Токмаковой, В. Берестова), чаще употребляйте их в общении с малышом на прогулке, во время кормления, игр с ним.

Например:

Бычок

Идёт бычок, качается,

Вздыхает на ходу:

– Ох, доска кончается,

Сейчас я упаду!

(А. Барто)

Или:

О чём поют воробушки

В последний день зимы?

– Мы дожили!

– Мы выжили!

– Мы живы, живы мы!

(В.Берестов)

Первый год жизни ребёнка считается доречевым периодом. Если малыш к своему первому дню рождения не произнёс ни одного слова, нужно обратить внимание на то, слышит ли он, как к нему обращаются, понимает ли простую словесную инструкцию. В том случае, если имеет место нарушение слуха, его следует немедленно компенсировать.

Нормально слышащему ребёнку нужно создавать благоприятную речевую среду, насыщенную общением с родителями, употреблением малых фольклорных форм. Желательно, чтобы у малыша возникла потребность в высказываниях, для этого родители создают соответствующий эмоциональный фон.

У здорового ребёнка без нарушений слуха и невропатологических патологий первые осмысленные слова при создании благоприятных условий появятся в нужное время. Важно постоянно общаться с детьми, читать им книжки, и вскоре вы услышите первые долгожданные слова.

Источник

Проблема своевременного формирования речи всегда беспокоит родителей. Даже если бабушка пытается утешить, мол, ничего, папа поздно заговорил, и у вашего все в порядке. Иногда, действительно, ребенок просто развивается в своем темпе и со временем начинает болтать не хуже сверстников.

Однако проблемы задержки речи могут быть намного глубже и очень важно вовремя обратить на них внимание. Ведь чем раньше начнется коррекция, тем больших результатов можно добиться.

Расстройство экспрессивной речи

«Все понимает, но не говорит» — одна из самых больших ловушек. Родители искренне недоумевают, почему их ребенок отстает в развитии речи, ведь он явно хорошо понимает обращенную к нему речь и вполне развит интеллектуально. Иногда этот факт не позволяет заметить явные проблемы с речью.

Отсутствие или нарушение речи при полном понимании обращенных к ребенку фраз называется расстройством экспрессивной речи. Как правило, родители начинают обращать внимание и бить тревогу, когда к 3 годам их чадо так и не разговорилось.

Чем характеризуется такое состояние:

- Ребенок совсем не говорит.

- В речи присутствуют лепетные слова, слоговые формы слов, звукоподражания.

- После трехлетнего возраста ребенок не строит предложения из слов, ограничиваясь небольшим словарным запасом. Возможно, наличие у ребенка дизартрии.

При этом очень важно отметить другие важные признаки:

- Интеллект у ребенка полностью сохранен. Он хорошо понимает слова и просьбы, без труда выполняет их.

- Как физиологическое, так и психическое развитие соответствует норме.

- Ребенок способен поддерживать контакт, у него нет признаков аутизма.

- В наличии активное жестовое общение, адекватная мимика и т. п.

- Нет проблем со слухом.

Почему он не говорит?

Так почему же ребенок, абсолютно понимающий, все, о чем с ним говорят, отстает в речевом развитии? Если процесс не «тормозят» ни интеллектуальная, ни психическая составляющая, в чем же дело?

Специалисты выделяют два вида причин, способных вызвать проблемы в экспрессивной (обращенной) речи:

- Социальные.

- Физиологические.

Причины внешние:

- Отсутствие у ребенка мотивации. Может быть, это звучит странно, однако чрезмерная забота и внимание отнюдь не стимулируют у детей стремления выразить свои потребности при помощи речи. Если абсолютно все желания предвосхищаются, а жестовая «азбука» схватывается любящими родственниками на лету, то зачем напрягаться?

- Отсутствие примера. Дети в социально неблагополучных семьях часто имеют проблемы с развитием речи, так как общение и занятия с ребенком там сводится к минимуму. Однако и вполне «положительные» родители иногда считают, что малышу требуется лишь уход и обеспечение физиологических требований. Все специалисты бьют тревогу — детей подчас окружают лишь голоса, звучащие из телевизора и современных гаджетов.

- Двуязычие. Если в семье разговаривают одновременно на двух языках, ребенку трудно вычленить лексемы одного из них. По этой причине дети-билингвы начинают говорить позже своих сверстников, растущих в семье одноязычной. При этом они могут хорошо понимать речь родителей.

- Излишняя требовательность. Ребенок может отказаться говорить, если родители слишком настойчиво этого от него требуют. Ситуация, когда малыш едва попробовав какое-то слово, постоянно подвергается просьбам говорить его еще и еще, встречается довольно часто. Будет лучше, если в семье постараются создать мотивацию для общения, а не давление на ребенка.

На заметку родителям: Процесс формирования речи у детей базируется на естественной способности ребенка к обучению на примере окружения. Именно поэтому так важно регулярное общение даже с самым маленьким ребенком. Однако мамы и папы должны принять к сведению, что речь из телевизора и других источников не может научить малыша говорить, воспринимаясь как шум до тех пор, пока он не освоит родной язык.

Причины внутренние:

- Наследственность. Генетический фактор исключать нельзя. Если кто-то из родителей заговорил позже срока, то очень может быть, что и ребенок повторит его историю. Однако специалисты рекомендуют в этом случае быть настороже. Дело в том, что с каждым следующим поколением ситуация может усложняться.

- Неврологические проблемы. Довольно часто в основе задержки речи лежит поражение речевых зон коры головного мозга. Спусковым механизмом может стать внутриутробная гипоксия, сложные роды, травмы и тяжелые заболевания, перенесенные ребенком в раннем возрасте.

- Нарушения работы органов артикуляции. Короткая уздечка языка, сниженный тонус мышц лица и артикуляционных органов и т.д. приводят к невозможности произносить звуки, а значит задерживают и развитие речи.

Если ребенок не говорит, хорошо помогают занятия по методу Томатиса

Что делать, если ребенок все понимает, но не говорит?

В первую очередь родители должны обязательно обратить на это внимание. Не стоит расслабляться и ждать, пока чадо вступит в беседу самостоятельно. Задержка речи может повлечь за собой и другие проблемы включая отставание в психическом и интеллектуальном развитии.

Тот факт, что ребенок хорошо воспринимает речь окружающих и выполняет все просьбы, может притупить бдительность — слава богу, интеллектуально он достаточно развит! Однако если проблемы имеют место после достижения трехлетнего возраста, нужно обязательно принять меры.

К кому обратиться:

- Начните со своего педиатра. Он направит вас к нужному специалисту.

- Посетите невролога. Если причиной задержки речи являются нарушения, относящиеся к его компетенции, врач назначит подходящее лечение.

- Не откладывайте визит к логопеду-дефектологу! Своевременно принятые меры и регулярные занятия помогут ребенку догнать ровесников и успешно подготовиться к будущему.

Источник

«Ребенок в год не говорит. Почему? Что делать?» — спрашивают озабоченные мамы и папы, а в сети детские форумы пестрят похожей тематикой. На эти вопросы «почему» и «что делать?» мы постараемся ответить в нашей статье.

Нормы речевого развития детей до года

Все мы знаем, что развитие каждого ребенка индивидуально и сравнивать в этом аспекте детей между собой нет смысла. Но ориентироваться на нормативы, основанные на среднестатистических данных детского развития, смысл есть.

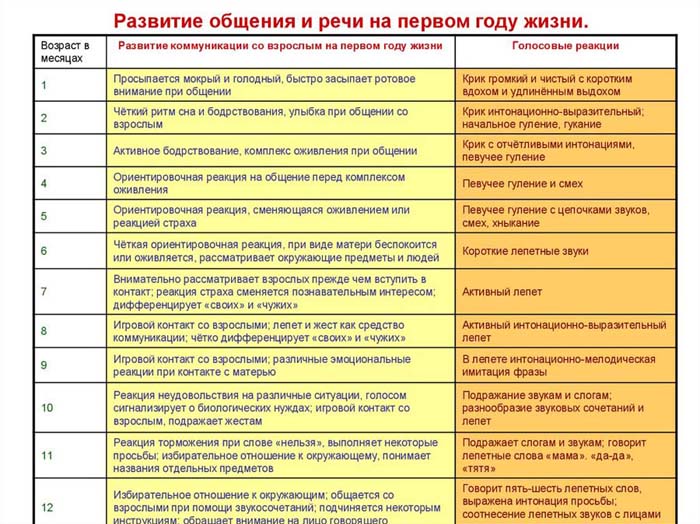

В таблице представлены сведения по формированию речи ребенка на первом году жизни:

Обобщая, можно сказать, что:

- второй месяц — это период агуканья, когда ребенок произносит отдельные звуки (а-а, абы, агу);

- возраст три — пять месяцев — певучее гуление с произносимым нараспев многообразием звуков;

- в полгода — это уже лепетные звуки в виде слогов (да-да-да, ма-ма-ма);

- а вот в 11 — 12 месяцев — осмысленный лепет, когда слова имеют свою принадлежность и обозначают что-то конкретное.

Таким образом, к 1 году «среднестатистический» ребенок говорит 10 -12 слов, понимает слова «надо», «нельзя», выполняет простые просьбы, знает имена близких и названия любимых игрушек. А в период от года до полутора лет формируется его активная речь.

Есть ли повод для беспокойства

Итак, вашему ребенку год, а он мало и плохо говорит? Оцените общее состояние вашего малыша:

- какова его реакция на шум бытовых приборов, голоса людей;

- отзывается ли он, когда к нему обращаются;

- реагирует ли он визуально на происходящее вокруг;

- нет ли нарушений в координации движений;

- как работают пальчики на руках при выполнении точных мелких движений;

- каково его эмоциональное состояние.

Беспокойство по поводу того, что ребенок в год не говорит ни слова, оправдано в случае, если имеет место общая задержка психомоторного развития. Это может быть при органических нарушениях деятельности головного мозга.

Причинами того, что ребенок в год не разговаривает, могут стать снижение слуха или ухудшение зрения. В этих случаях внешнее поведение малыша становится поводом для тревоги и сигналом для активных действий.

Если же маленький молчун или молчунья активны, любознательны и позитивны, не волнуйтесь и наберитесь терпения. Всему свое время. И для бесконечных «почему» тоже.

Приблизительно с трех лет дети становятся почемучками. Им интересно все. Почему снег белый? Почему облака не падают? Сколько звезд на небе? Шквал вопросов, которые подчас застают врасплох, — ведь ответить надо не по-взрослому.

Причины задержки речи

Повода для беспокойства нет, а вот причины, почему такое случилось, есть. И они такие:

- Генетика. У ребенка может быть предрасположенность к задержке речевого развития, если в семье уже есть такой опыт.

- Пол ребенка. Оказывается, мальчики начинают говорить позже девочек, но зато сразу фразовой речью. Поэтому, если ваш мальчик в год не говорит слоги, может быть, это как раз такой случай.

- Недостаток эмоционального общения. Этот фактор негативно сказывается на общем и речевом, в частности, развитии ребенка.При общении ребенку нужно видеть мимику лица, чтобы, подражая, учиться воспроизводить звуки; слышать богатую интонациями речь, чтобы их различать и по-разному реагировать; ощущать прикосновения, чувствовать душевное тепло и учиться его отдавать самому, сначала агукая и лепеча, а потом с любовью произнося самые главные слова «мама» и «папа».

Поэтому в семьях, где проявление эмоций — это табу, а говорить о чувствах не принято, у ребенка появляются речевые проблемы. - Родительский гиперконтроль. Желание познавать мир, любопытство, неравнодушие могут быть остановлены одним словом «нельзя». Вернее, не одним, а многократным. И оно влияет не только на познавательные способности ребенка, но и на развитие речи.

- Информационная перегрузка. Желание родителей воспитать гения понятно. Главное, не навредить. Чрезмерные нагрузки негативно сказываются на психике и уж никак не способствуют решению речевых проблем. Пусть все идет своим чередом. Сначала дружественный окружающий мир, а потом обучение счету, чтению и письму.

- Длительное использование пустышки. Неконтролируемое по времени сосание нарушает прикус и становится причиной дефектов речи, например, при произношении свистящих звуков.

- Отсутствие мотивации. Если в возрасте 6 — 8 месяцев жесты ребенка означают «дай», «покажи», «что это такое», то к полутора годам они плавно переходят в словесную форму. Ребенок уже может выразить словами свои пожелания. Но бывает так, что ему просто лень разговаривать. Потому что, указав пальчиком, он сразу получит желаемое. Это его так опекают взрослые. Зачем ему учиться говорить?

- Влияние стресса. Неблагоприятная атмосфера в семье, отдаление от родителей, стрессовые ситуации — это непосильная нагрузка на детскую психику. Стоит ли говорить о ее негативных последствиях?

Как растормошить маленьких молчунов

Если ребенок в год не говорит «мама», «папа», может быть, говорит только слоги или просто мычит, первым делом стоит исключить причину неблагополучия со здоровьем.

Комплексный медицинский осмотр узкими специалистами в этом случае не будет лишним. Он позволит оценить общее развитие вашего малыша и своевременно начать лечение, если в этом возникнет необходимость.

Когда эта причина исключена, настраивайтесь на несложные действия и успешный результат:

- Больше общения. Разговаривая с ребенком, старайтесь говорить размеренно, внятно, правильно. Пусть он видит, как вы произносите слова, слышит разную интонацию вашего голоса. Говорите обо всем. Что вы в данный момент делаете, что чувствуете, что происходит вокруг. Приглашайте к диалогу своего малыша, задавая вопросы, пусть даже если отвечать на них придется вам самим. Вот такой он — созидательный процесс.

- Подружитесь с книгой. Чтение сказок, стихов, потешек, разглядывание ярких иллюстраций, их озвучивание звукоподражанием (машинка би-би, киса мяу, ворона кар-кар) — это интересное занятие для всех, кто в нем участвует. Вовлекайте в процесс малыша, который с удовольствием пальчиком подскажет вам, где волк, а где медведь, если вы сами этого не знаете.

- Практикуйте игры для развития мелкой моторики. Тренируя пальчики, можно значительно ускорить развитие речи — это общеизвестный факт. С этой целью широко используются пальчиковые и другие игры, развивающие мелкие мышцы кистей рук. Немаловажно и то, что, играя, например, в сороку-ворону, ребенок получает мамины ласковые прикосновения и теплую улыбку, эмоционально открываясь в ответ. А закручивая крышки, перебирая крупу, цепляя прищепки, продевая шнурки, собирая пирамидки, он учится терпению, трудолюбию, концентрации внимания. Так всесторонне, широким охватом, идет процесс развития.

- Выполняйте вместе упражнения для артикуляции. Чтобы настроить на рабочий лад речевые мышцы, полезно делать специальную разминку для губ, щек, языка. Артикуляционные упражнения могут быть самые простые. Например, продемонстрируйте ребенку, как улыбается лягушка, рычит тигр, облизывается волк, открывает рот бегемот, какой хобот у слона. Если есть желание, можно просто погримасничать, это даже веселее.

- Бывайте на природе. Используйте любую возможность, чтобы побывать с ребенком на природе. Это могут быть городской сквер, парковая, загородная зона. Разрешите ему исследовать окружающий мир. Пусть он потрогает ствол дерева и ощутит шершавость коры; послушает, как многоголосо кричат птицы; рассмотрит, как трудятся муравьи на строительстве своего дома; подержит в руках шишку, желудь или каштан.Эмоциональное развитие стимулирует речевое, этим не стоит пренебрегать.

Терпение — ключ к успеху

Развитие речи — процесс не сиюминутный. Его можно бережно стимулировать, но нельзя подгонять. Даже, если ваше желание поскорее услышать первые слова очень велико, нельзя допускать раздражения и недовольства в адрес малыша.

Если у вас получится переключиться с достижения цели на сам процесс и делать его с удовольствием, вы увидите, а точнее, услышите, результат гораздо быстрее, чем ожидаете. Так всегда бывает.

Нам остается пожелать вашему сегодняшнему тихоне стать красноречивым и душевным в общении человеком.

Источник