Развитие ребенка с туберозным склерозом

Туберозный склероз у детей – генетически обусловленное заболевание, сопровождающееся появлением опухолей во многих органах. Недуг выявляется примерно у 1 ребенка из 6000 детей. В 85% случаев он провоцируется мутациями в одном из генов – TSC1 (9q34) или TSC2 (16p13.3), а у 2/3 больных вызывается спонтанными мутациями. Если один из родителей болен этим заболеванием, то в 50% случаев мутация передается и ребенку. Опухоли или аномалии при туберозном склерозе могут возникать в разном возрасте. Этот недуг может приводить к появлению опухолей головного мозга, глаз, легких, сердца и др.

Туберозный склероз у детей может дебютировать уже в первые месяцы жизни.

Признаки поражения головного мозга

Поражения центральной нервной системы наблюдаются почти у 95% детей. Присутствующие в головном мозге опухоли и структурные изменения приводят к появлению симптомов, характер которых определяется областью поражения.

Эпилептические припадки наблюдаются примерно у 92% детей.

На первом году приступы развиваются у 63%, а приводящие к инвалидизации инфантильные спазмы присутствуют у 38% пациентов уже на 3–5 месяцах жизни.

Эпилептические изменения приводят к нарушению когнитивных способностей и способности к общению, снижению интеллекта, слуховых и зрительных функций. Это могут быть:

- головные боли;

- судороги;

- гидроцефалия;

- умственная отсталость;

- нарушения в обучении;

- аутизм;

- аутоагрессия и агрессия;

- проблемы с засыпанием и пр.

Большинство детей с туберозным склерозом испытывает трудности в обучении.

Симптомы и диагностика

Условно все проявления туберозного склероза у детей разделяют на большие (или первичные) и малые (или вторичные).

МРТ головного мозга при туберозном склерозе – один из самых точных методов исследования.

Первичные признаки туберозного склероза следующие:

- фиброзные бляшки на поверхности головы;

- ангиофибромы на лице – не менее 3 опухолей, состоящих из сосудистой и фиброзной ткани;

- корковые дисплазии – не менее трех аномальных участков в структуре коры головного мозга, представляющих собой миграционные тракты и корковые туберы в белом веществе мозга;

- пятна на кожных покровах без пигмента – не менее 3 с размером не менее 5 мм;

- множественные гамартромы на сетчатке глаза – узловые опухоли;

- фибромы возле ногтей – не менее 2;

- одиночные или множественные рабдомиомы сердца – опухоли из мышечной ткани органа;

- «шагреневая кожа» – шероховатый на ощупь участок кожного покрова;

- субэпендимальная гигантоклеточная астроцитома – опухоль доброкачественного характера вдоль боковых желудочков мозга или в сетчатке;

- вдающихся в полость боковых желудочков субэпендимальных узлов – не менее 2;

- множественные ангиомиолипомы почек – не менее 2 образований из сосудистой, мышечной и жировой ткани;

- лимфангиолейомиоматоз легких – вяло протекающий рост клеток гладких мышц в тканях легких, легочных сосудах, плевре и лимфатических сосудах.

Вторичные признаки туберозного склероза таковы:

- фибромы во рту – не менее 2;

- множественные кисты на почках;

- многочисленные дефекты зубной эмали (в виде углублений) – не менее 3;

- гамартомы внутренних органов;

- гиперпигментированные пятна «конфетти» на кожных покровах;

- ахроматический участок сетчатки.

Диагноз «туберозный склероз» ставится на основании выявления сочетания клинических проявлений и данных изменений в лабораторных анализах. Пристальное внимание уделяется и возрасту пациента, так как у детей и взрослых разных возрастов недуг проявляется разными признаками.

Главный критерий в диагностике – подтверждение мутации в гене TSC1 или TSC2.

Возможный диагноз ставится в тех случаях, когда у ребенка обнаруживается один из вариантов:

- присутствие 1 первичного признака заболевания;

- наличие 1 первичного и 1 вторичного проявления;

- двух или более вторичных проявлений.

Точный диагноз устанавливается в следующих случаях:

- 2 первичных проявления;

- 1 первичный и 2 вторичных признака.

В условиях диагностического центра для постановки правильного и окончательного диагноза пациенту проводятся следующие исследования:

- рентгенография пораженных органов;

- специфические генетические тесты;

- УЗИ;

- офтальмоскопия;

- ЭЭГ;

- МРТ;

- нейропсихологическое тестирование.

Впервые туберозный склероз может быть заподозрен при выполнении фетальной ультрасонографии. Во время этой визуализации и на фото исследования в сердце и мозге плода обнаруживаются различные отклонения.

Лечение

Тактика борьбы с туберозным склерозом определяется характером проявлений. Маленьким пациентам назначается и симптоматическое, и специфическое лечение.

На фото изображен один из вариантов лечения проявлений туберозного склероза – операция.

В план медикаментозной и консервативной терапии включают:

- при эпиприпадках – противосудорожные средства;

- при проблемах с поведением – лекарственные препараты и методики поведенческого управления;

- при поражении почек – антигипертензивные препараты;

- при поражении сердца – медикаментозная терапия существующих патологий;

- при злокачественных и доброкачественных новообразованиях – иммуносупрессивные средства.

Хирургическое лечение может рекомендоваться при тяжелых поражениях ЦНС и почек.

Прогноз

У 20% пациентов с туберозным склерозом продолжительность жизни составляет не более 30 лет. У младенцев причиной смерти чаще становятся опухолевые образования сердца или поражения сосудов. Во второй декаде жизни летальный исход обычно провоцируется опухолями мозга, в четвертой-пятой – поражениями почек.

Туберозный склероз относится к генетическим заболеваниям. Он сопровождается развитием множественных опухолей в разных органах, поражениями кожных покровов и глаз. Сколько живут пациенты с этим заболеванием, зависит от характера симптомов заболевания и скорости их прогрессирования.

Читайте далее: панариций у ребенка

Источник

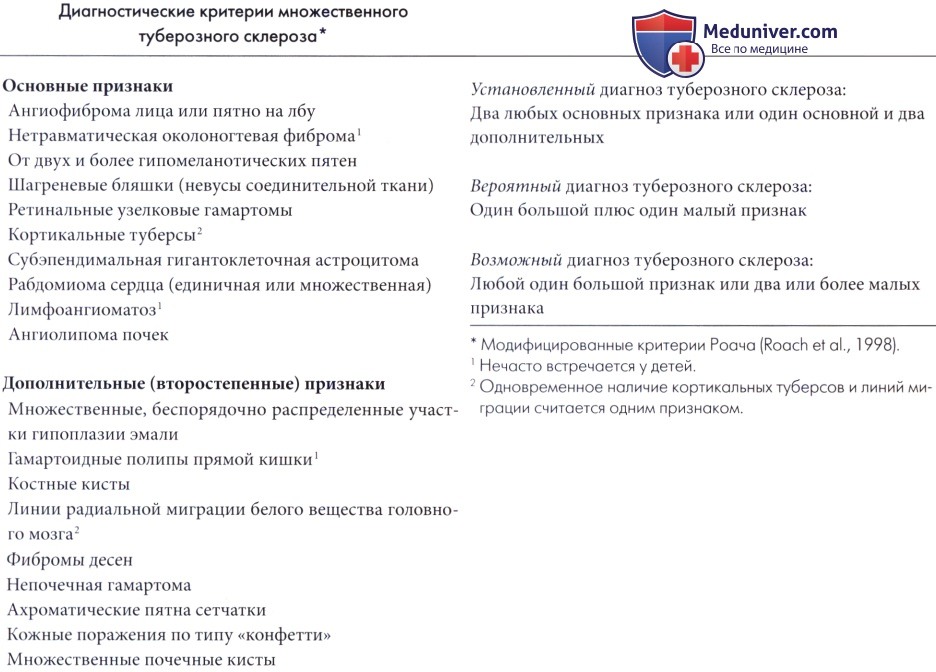

Клиника и диагностика туберозного склероза у ребенкаа) Клиника туберозного склероза (ТС). Клинические проявления туберозного склероза варьируют в зависимости от распространенности и возраста появления заболевания. В таблице ниже приведены характерные и менее характерные признаки заболевания в соответствии с критериями, предложенными Гомесом (Gomez et al., 1988) и Роачем (Roach et al., 1998). Диагноз ставится при наличии двух основных или одного основного и двух дополнительных критериев. В связи с тем, что ни один из признаков не является патогномоничным, для диагноза необходимо выявление повреждения не менее двух систем органов или двух видов повреждений одного органа (Roach и Sparagana 2004). Диагноз является предположительным при наличии одного признака, вероятным при наличии двух признаков и практически точным при связи одного из двух признаков с туберозным склерозом. У младенцев и детей припадки являются наиболее частым осложнением, встречающимся приблизительно у 60% пациентов. Припадки генерализуются приблизительно в 85% случаев. В младенческом возрасте типичным типом припадков являются инфантильные спазмы (Gomez et al., 1988; Curatolo и Seri, 2003). Тем не менее, нередко встречаются и другие проявления, особенно парциальные моторные припадки. Также часто встречаются тонические или атонические припадки. Сложные парциальные припадки отмечались у 11 из 15 детей, у которых ранее наблюдались другие типы припадков (Yamamoto et al., 1987).

б) Задержка невлогогического и психического развития при туберозном склерозе (ТС). Задержка умственного развития, как правило, выявляется в стационаре и в рамках одного исследования обнаруживалась у 82% детей (Monaghan et al., 1981). Тем не менее, по данным клиники Мейо, только у 47% пациентов и их родственников, страдающих ТС, интеллект расценивался как сниженный, в то время как 44% не имели отклонений умственного развития (Gomez et al., 1988). В рамках популяционного исследования была выявлена еще меньшая частота умственной отсталости (40%) (Webb et al., 1991). Задержка умственного развития выявлялась только среди пациентов, у которых ранее отмечались припадки, особенно при начале заболевания до третьего года жизни (Gomez et al., 1988). Таким образом, при инфантильных спазмах прогноз достаточно серьезный, хотя в части случаев возможно нормальное умственное развитие (Rando et al., 2005). По некоторым данным, связанные с ТС инфантильные спазмы имеют очень плохой прогноз (Riikonen и Simell, 1990), но есть и данные о том, что умственное развитие в таких случаях значительно лучше, чем у пациентов с симптоматическими судорогами иной этиологии (Yamamoto et al., 1987). Кроме задержки умственного развития при ТС нередки другие поведенческие и когнитивные расстройства, такие как специфические когнитивные нарушения и гиперкинезии (Hunt и Dennis, 1987). Аутизм является частым проявлением туберозного склероза, особенно у детей с инфантильными спазмами (Bolton 2004). Данное отклонение обнаруживается у 25-50% пациентов, а туберозный склероз может быть причиной 1-4% случаев аутизма среди населения (Wiznitzer, 2004). С другой стороны, неврологические расстройства встречаются редко, за исключением повышенного внутричерепного давления, возникающего с частотой менее 3% в результате образования внутрижелудочковых гигантоклеточных опухолей с проявлением симптоматики после пяти лет. Гигантоклеточные опухоли также могут быть причиной гемиплегии.

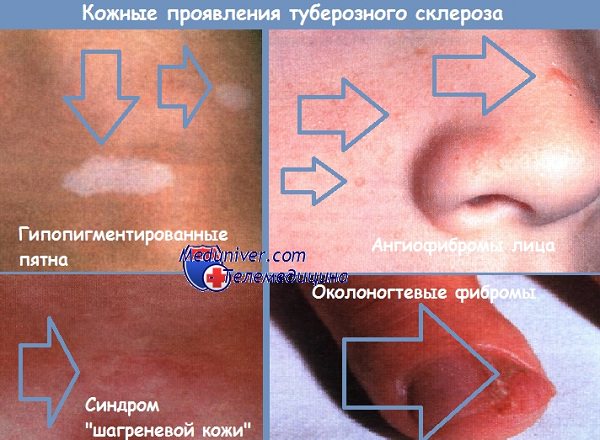

в) Кожные проявления туберозного склероза (ТС). Классические кожные изменения при туберозном склерозе присутствуют в 80% случаев. Типичные ангиофибромы (аденомы сальных желез), располагающиеся симметрично на щеках, крыльях носа и подбородке, представляют собой красные папулы и обнаруживаются в 50% случаев; данные изменения редко встречаются у младенцев и обычно появляются в возрасте от 3 до 15 лет. Гипомеланотические пятна (бесцветные очаги или пятно в виде ясеневого листа) являются наиболее ранними и самыми частыми кожными проявления ТС и встречаются в 90% случаев (Fryer et al., 1990). Данные образования различаются по размеру и часто выявляются уже при рождении, хотя могут становится более заметными и многочисленными через несколько месяцев. Кожные изменения у светлокожих пациентов (в особенности новорожденных) могут быть видны только в лучах лампы Вуда. Изолированные мелкие гипомеланотические пятна неспецифичны для туберозного склероза. Они обнаруживаются у 0,8% здоровых новорожденных (Alper и Holmes, 1983). Для ТС характерна связь белых пятен с припадками, особенно с инфантильными спазмами. Прядь депигментрированных волос может быть начальным признаком заболевания (McWilliam и Stephenson, 1978). Она появляется при наличии гипомеланотического пятна на коже черепа. Другие изменения на коже появляются в более позднем возрасте и включают фиброзные бляшки, расположенные обычно на лбу или коже черепа, в редких случаях являясь единственным проявлением заболевания; шагреневые бляшки (20-40% случаев), состоящие из несколько приподнятых участков эпидермиса с зернистой поверхностью и иногда желтовато-коричневым цветом, которые появляются обычно в области поясницы через несколько лет после рождения; околоногтевые фибромы, которые являются патогномоничным признаком, но редко встречаются до пубертатного периода и только в 50% случаев после пубертатного периода; полипы на ножке в области шеи и нижней части лица — неспецифический признак, но достаточно редко встречающийся у детей без туберозного склероза. Пятна цвета «кофе с молоком» при туберозном склерозе встречаются не чаще, чем в общей популяции (Bell и McDonald, 1985).

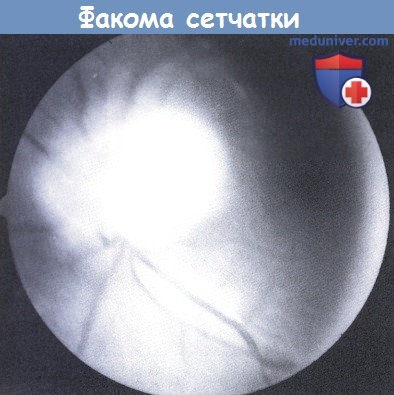

г) Аномалии глаз при туберозном склерозе. Изменения со стороны глаз представлены астроцитомами (факомами) сетчатки, которые обнаруживаются в половине случаев и могут быть как единичными, так и множественными. Они имеют круглую или овальную форму и легко поддаются диагностике в случае кальцификации, когда они принимают типичный вид тутовой ягоды. Другие изменения со стороны глаз при ТС включают депигментированные участки сетчатки, гипопигментрированные пятна радужки, гиалоидные или кистозные узелки, катаракту и колобому радужки. д) Другие изменения. У некоторых пациентов проявления заболевания затрагивают скорее внутренние органы, чем центральную нервную систему (Franz, 2004). При туберозном склерозе (ТС) всегда показан поиск других поражений. Опухоли почек (ангиолипомы) обычно носят множественный и двусторонний характер, обнаруживаются у 60-75% пациентов и у младенцев могут предшествовать проявлениям со стороны нервной системы, в то время как гипертензия может быть первым проявлением у детей (Robbins 1987). Ангиолипомы часто отличаются высокой васкуляризацией и могут стать источником тяжелых кровотечений. Рабдомиомы сердца могут быть выявлены при проведении эхографии; они могут возникать в пренатальном периоде или проявляться только после введения лекарственных препаратов, таких как карбамазепин. Около половины рабдомиом сердца являются проявлением ТС. С другой стороны, более чем у 50% пациентов с ТС выявляются опухоли сердца. Во многих случаях опухоли носят бессимптомный характер, но некоторые могут проявиться сердечной недостаточностью, хотя при этих заболеваниях более типична аритмия. В отличие от других проявлений, опухоли сердца обладают склонностью к исчезновению со временем. Они могут являться причиной эмболических инсультов, хотя данное предположение вызывает сомнения (см. Gomez, 1989). Другие проявления со стороны внутренних органов (особенно со стороны легких), часто встречающие ся у взрослых, редки у детей. Зарегистрированы случаи парциального гигантизма (Franz, 2004).

е) Диагностика туберозного склероза. Диагноз туберозного склероза часто легко установить на основании клинических симптомов, но в младенческом возрасте большая часть характерных проявлений еще не манифестирует. Наиболее эффективным диагностическим методом, несомненно, являются КТ или МРТ. Аномалии при проведении КТ выявляются у 89% пациентов. Данный метод позволяет выявить субэпедимальные кальцинированные узелки, особенно в области отверстия Монро; кортикальные и субкортикальные области разрежения, которые соответствуют туберсам и могут сочетаться с расширением прилежащей борозды; очаги повышенного разрежения, которые соответствуют кальцинированным туберсам; в некоторых случаях — дилатацию желудочков, атрофию коры или оба отклонения; и изредка кальцинирование мозжечка. Возможно появление кальцификации в форме извилин, сходной с симптомами болезни Стерджа-Вебера (Wilms et al., 1992). Контрастирование целесообразно при подозрении на гигантоклеточную астроцитому, так как данные образования захватывают контраст в 80% случаев. МРТ не позволяет достаточно эффективно выявлять кальцинаты, но лучше, чем КТ подходит для выявления кортикальных и субкортикальных туберсов. Они дают участки повышенной плотности сигнала в Т2-режиме. Данные участки располагаются в коре, и в целом гораздо многочисленнее участков пониженной плотности, выявленных при КТ (Roach et al., 1991). Количество и локализация описанных изменений варьирует; имеется некоторая взаимосвязь между количеством и расположением туберсов, умственным развитием и нейрофизиологическими изменениями (Shepherd et al., 1995, Goodman et al., 1997, Bozzao et al, 2003). Хотя четкая корреляция между отклонениями нейропсихического развития и количеством и плотностью выявленных туберсов отсутствует, отмечается тенденция к увеличению когнитивных или поведенческих нарушений среди пациентов с большим количеством туберсов, а расположение туберсов в лобной и теменной области может быть связано с аутизмом и задержкой умственного развития (Curatolo, 2003; Ridler et al., 2004). Глубоко расположенные кистозные аномалии белого вещества регистрируются редко (Canapicchi et al., 1996). Радиальные полосы или клиновидные области, распространяющиеся от желудочков в коре или к корковым туберсам (Braffman et al., 1992), состоят из скоплений гетерогенных клеток и свидетельствуют о нарушении миграции с аномалиями дифференцировки клеток. Диагноз ТС может быть снят в случае отсутствия аномалий мозга по данным МРТ и КТ (Gomez et al., 1988). Электоэнцефалография (ЭЭГ) представляет интерес в качестве метода лучшего определения типа эпилепсии, связанной с ТС. Атипичная гипсаритмия, часто асимметричная, обнаруживается в трети случаев. Очаговые симптомы выявляются не менее чем в 40% случаев (Yamamoto et al., 1987). В позднем детском возрасте встречаются очаговые пароксизмы или медленные комплексы «пик-волна». – Также рекомендуем “Современное лечение туберозного склероза у ребенка” Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 2.12.2018 |

Источник

Существует немало заболеваний, которые имеют свойство передаваться по наследству. У людей с такой генетической предрасположенностью они могут проявиться не сразу, а в подростковом возрасте или даже в старости. По мнению экспертов, родители должны с удвоенной бдительностью следить за своим ребенком, если в семье были такие патологические процессы и регулярно водить его на обследование в больницу. К таким заболеваниям относится туберозный склероз, который также называется болезнь Бурневилля. Согласно международной классификации болезней 10 пересмотра (МКБ 10) такое заболевания имеет код Q85.1 и по нему обычно специалисты ориентируются во время диагностики. Узнать о том есть ли у ребенка такая патология врачи могут не сразу, так как первоначально она фактически никак не проявляется.

Первые признаки недуга у детей обычно становятся заметны ближе к 12 месяцам или уже в подростковом возрасте, когда болезнь начинает активно прогрессировать. При туберозном склерозе поражаются многие органы и системы организма, в том числе и ткани головного мозга, поэтому следуют начать лечение сразу при обнаружении первых симптомов недуга.

Особенности патологии

Болезнь Бурневилля относится к числу редких патологических процессов с огромным количеством симптомов. Больные могут годами ходить по разным врачам и так и не узнать истинного диагноза. Проявляется болезнь в основном у новорожденных и детей до 4-5 лет. У взрослого человека она встречается в 6-7 раз реже.

Фактически у всех заболевших этой патологией проблема первоначально проявлялась в виде кожных изменений. Такой знак означает, что родители должны срочно обследовать своего ребенка, чтобы предотвратить развитие болезни. Ведь туберозный склероз у детей должен быть диагностирован после возникновения первых признаков, так как в такой ситуации прогноз и лечение взаимосвязаны. Если пройти курс терапии сразу же, то срок жизни больного превысит 20-25 лет. При отсутствии во время оказанной помощи будет большим вопросом сможет ли человек прожить и 5 лет с момента первых проявлений недуга.

Раньше лечение этого заболевания было малоэффективным и срок жизни пациентов был существенно меньше, чем сейчас. В нынешние время больные могут жить, как обычные люди при условии соблюдения всех рекомендаций врача. Стало возможно это благодаря новейшим достижениям в медицине.

Если влюбленная пара захотела завести ребенка, но у женщины или мужчины в роду были люди, страдающие от туберозного склероза, то следуют проконсультироваться у генетика. Врач сможет дать все необходимые рекомендации, которые необходимо для того увеличить шансы на рождение здорового ребенка.

Причины развития патологического процесса

Мутация в генах является основной причиной туберозного склероза. Удивительным является тот факт, что у человека с таким отклонением может родиться здоровый ребенок, а у его малыша есть шанс на появление патологии.

Патологическое отклонение касается 2 хромосом, а именно 9 и 16, которые не дают расти опухолям в организме. Происходит это за счет синтеза особых белков, которые называются гамартин и туберин. Они останавливают в зачатки все процессы, связанные с разрастанием тканей. Если эти хромосомы повреждаются, то способность теряется, и у малыша могут диагностировать туберозный склероз.

Патология делится на 2 типа, в зависимости от того какая хромосома была изменена, а именно:

- Первый тип означает повреждение 9 хромосомы;

- Второй тип следствие патологических изменений в 16 хромосоме.

Причина мутаций еще до конца не изучена и возникают они спонтанно. Передается заболевания по аутосомно-доминантному типу, то есть от больных родителей к детям. Шансы на такую наследственность у малышей могут достигать 50%.

Оба типа патологии одинаково опасны, но именно 2 тип имеет более тяжелое течение. У детей, страдающих от него, часто наблюдается умственная отсталость и сбои в работе почек из-за тяжелых повреждений.

Болезнь имеет 2 формы появления, а именно:

- Семейная. Возникает патология у детей, в роду которых были больные туберозным склерозом люди;

- Спорадическая. Для такой формы характерно спонтанное появление недуга.

Болезнь Бурневилля имеет множество ярко выраженных симптомов, которые касаются фактически всех систем организма. Для упрощения работы специалистам их поделили на такие группы:

- Повреждение глаз;

- Повреждение центральной нервной системы (ЦНС);

- Проявления на кожных покровах;

- Повреждение внутренних органов.

Зачастую недуг проявляется в виде умственной отсталости, ангиофибромы и эпилептических приступов. Стоит ли при этом начать паниковать или лучше собраться и пройти курс терапии, вот основная дилемма родителей.

Признаки, появившиеся на коже

Болезнь Бурневилля проявляется на коже множеством разнообразных симптомов, а именно:

- Участки с белыми волосами;

- Фиброзные бляшки;

- Гипопигментные пятна;

- Ангиофибромы (гемангиофиброма);

- Места с грубой кожей («шагреневая кожа);

- Опухоли на тканях вокруг ногтей (опухоли Коенина).

Из-за недостаточной пигментации на коже появляются гипопигментные пятна в форме овала или как их еще называют гипомеланозные макулы. Фактически в 95% случаев они проявляются одними из первых у больных туберозным склерозом. По мере развития ребенка их количество будет увеличиваться. Обычно такие пятна не имеют определенного местонахождения, но чаще всего их видно на половых органах, а также на ладонях и стопах больного. Иногда они локализуются на туловище и ягодицах в хаотичном расположении. С годами будет меняться их размер и форма, а цвет останется все такой же белый.

Такое странное явление, как белые пряди локализованные в различных местах, особо не удивляют родителей. Чаще всего это списывают на детский возраст или на индивидуальную особенность. Начинают обращать на этот симптом внимание, когда проблема касается бровей и ресниц.

В 4-5 лет у малыша могут проявиться ангиофибромы расположенные на лице. Такой симптом свойственен не каждому ребенку, но встречается фактически в 50-60 % случаев. По виду такие наросты напоминают зернышки желтого или красноватого цвета.

К 10 годам у ребенка часто появляются участки с огрубевшей кожей, которые имеют название «шагреневая кожа». Такой процесс происходит из-за нарастания кожи (гамартом), которая сливается в одно большое пятно (до 10 см). Располагаются такие участки в основном на пояснице и обычно они бывают от желтого и розового до темно-коричневого цвета.

Околоногтевые наросты появляются ближе к подростковому периоду (12-16 лет). Они представляют собой фибромы, которые по внешнему виду напоминают красные узелки размером до 1 см. Если попробовать их удалить, то со временем они возвращаются. В основном проблема наблюдается у девушек на пальцах нижних конечностей.

В большинстве случаев у малышей образуются фиброзные бляшки. Начинается процесс примерно в 1 год, а становится виден такой симптом к 4-5 годам. Если провести по коже рукой, то на месте их очагов почувствуется слегка шершавые возвышенности, которые имеют бежевый оттенок. Зачастую заметить их можно на лице и голове.

У трети больных туберозным склерозом образуются множественные фибромы, которые представляют собой доброкачественные образования из соединительной ткани. На ощупь они довольно мягкие и иногда образуются в виде маленьких мешочков. Находятся фибромы чаще всего в области шеи, туловища, а также на ногах и руках.

Повреждение ЦНС

Когда болезнь поражает ЦНС на тканях головного мозга образуются доброкачественные опухоли и делятся они на такие виды:

- Субэпендимальные узлы. Локализуются они в основном на боковых желудочках головного мозга. По форме образования напоминают круг или вытянутый мешочек и зачастую они появляются сразу по несколько штук. Встречается такой симптом почти у всех людей с болезнью Бурневилля и с годами эти новообразования могут перерасти в гигантоклеточные астроцитомы. Происходит это в период от 5-10 до 13 лет. Для такого типа опухолей свойственно увеличение в размерах. Из-за их роста у детей появляются головные боли, ухудшается острота зрения и появляется постоянная тошнота, вплоть до рвоты. Такая трансформация происходит не всегда и страдают от нее лишь 10-15% больных;

- Корковые туберы (туберсы). Они могут находиться на любом участке головного мозга и представляют собой выступы над бороздами различной формы и размера. Туберы обычно у каждого больного проявляется по-своему и могут быть как в единственном числе, так и в большом количестве. Их диаметр не превышает 2 см и вырастают они у 50% больных.

Из-за повреждения центральной нервной системы у человека возникают такие проблемы:

- Отсталость в умственном развитии

- Эпилепсия;

- Проблемы со сном.

Проблемы с умственным развитием встречаются у каждого 2 ребенка, болеющего этим заболеванием. В некоторых случаях такой признак не проявляется вовсе, и ребенок ни в чем не отстает от своих сверстников.

Припадки эпилепсии наблюдаются в 85-95% случаев. Увидеть это своими глазами можно уже с первых месяцев жизни ребенка и такое проявление болезни часто приводит к инвалидности.

Проблемы со сном обычно имеют такие признаки:

- Хождение во сне (сомнамбулизм);

- Бессонница;

- Периодические пробуждения в течение ночи.

Патологические изменения в ЦНС не могут не коснуться поведения малыша и выражается это в таких симптомах:

- Замедленная реакция;

- Проявление агрессии;

- Гиперреактивность;

- Аутизм (замкнутость во внутреннем мире);

- Аутоагрессия (агрессия, направленная на себя).

Есть ли какая-то связь между временем, когда начала развиваться болезнь и тяжестью возникших из-за нее нарушений, является актуальным вопросом для многих родителей. По мнению экспертов, эти 2 показателя тесно взаимосвязаны и чем раньше проявились первые симптомы патологии, тем хуже будут ее последствия для организма малыша.

Повреждение глаз

Для этого заболевания свойственно со временем поражать органы зрения и при этом наблюдаются такие симптомы:

- Косоглазие;

- Опухоль века;

- Патологические изменения в радужке (радужной оболочке).

Иногда болезнь проявляется в виде гамартом на внутренней оболочке глаза (сетчатки). Со временем такие образования приведут к ухудшению зрения.

Повреждение внутренних органов

Болезнь Бурневилля нарушает работу внутренних органов и при этом у человека возникает такая симптоматика:

- Рабдомиома. Возникает такая опухоль в сердце и поражает еще не родившихся детей (плод) или младенцев. Новообразование может быть множественным и часто приводит к летальному исходу;

- Кистозные образования в легких. Такая проблема развивается ближе к подростковому периоду и из-за нее возникает дыхательная недостаточность;

- Опухоли из-за повреждения желудочно-кишечного тракта. Возникают образования в печени, а также кишечники и во рту. Из-за такого процесса на поверхности зуба (эмали) часто образуются дефекты (углубления);

- Ангиомиолипы в почках. Образуются они в основном во множественном количестве в виде двухсторонних опухолей. В редких случаях в почках могут появиться карциномы и онкоциномы. У больных туберозным склерозом обычно проявляются нарушения в этом органе не раньше, чем в 25-30 лет, но иногда проблема возникает и у детей. Из-за появившихся новообразований почки не могут в полной мере выполнять свои функции и со временем развивается почечная недостаточность.

Последствия туберозного склероза

Из-за этой болезни у больно часто развиваются такие осложнения:

- Гемианопсия, то есть способность видеть лишь часть окружающего мира;

- Водянка головного мозга (гидроцефалия);

- Почечная недостаточность;

- Стойкая эпилепсия, при которой больной не приходит в сознание даже в промежутках между приступами.

Диагностика

Первоначально больному нужно прийти к терапевту, который направит к невропатологу и другим специалистам, чтобы иметь возможность точно поставить диагноз. Диагностировать болезнь указанные доктора будут с помощью таких методов обследований:

- Электроэнцефалограмма;

- КТ (компьютерная томография) и МРТ (магнитно-резонансная томография);

- Общий анализ крови и урины (мочи);

- УЗИ (ультразвуковое исследование);

- Тесты на видимость глазного яблока и его дна;

- Эхокардиограмма;

- Тесты на наличие аномальных отклонений в 9 и 16 хромосоме.

Есть ли возможность продлить жизнь больному или нет будет известно по результатам диагностики. При любых обстоятельствах сделать это необходимо, так как всегда есть шанс прожить фактически нормальную жизнь несмотря на тяжелую болезнь.

Курс терапии

Панацеи от туберозного склероза не существует, так как патология касается генетического кода человека. Курс терапии будет состоять в том, чтобы купировать признаки болезни и улучшить общее состояние больного. Из медикаментов врачи чаще всего назначают такие лекарства:

- Гипотензивные препараты (для понижения давления) при повреждении почек;

- Сердечно-сосудистые лекарства при опухолях (рабдомиомах), расположенных в сердце;

- Кортикостероиды по типу Фенитонина и Карбамазепина для ликвидации приступов эпилепсии;

- Прогестерон для предотвращения дальнейшего поражения легких.

Для детей дополнительно потребуется консультации у психотерапевта, чтобы иметь возможность воздействовать бороться с умственной отсталостью. Людям, с болезнью Бурневилля следуют придерживаться кетогенной диеты. Основной особенностью такого рациона является увеличение количества продуктов, содержащих жиры и уменьшение белковой и углеводной пищи. Если строго следовать такой диете и принимать противосудорожные лекарства и антидепрессанты, то можно полностью прекратить приступы эпилепсии.

Если течение болезни достаточно тяжелое и устранить последствия с помощью лекарств не получается, то придется ликвидировать проблему с помощью операции:

- Если беспокоит водянка головного мозга, то потребуется отведение жидкости, а когда мешают опухоли в черепной коробке, то следует их вырезать;

- При новообразовании в почках проводится операция по их удалению. Если состояние довольно тяжелое, то потребуется удалить весь орган;

- Если больной теряет зрение из-за опухоли в сетчатке (гамартомы), то ее придется прижигать;

- Когда обычному ритму жизни мешают полипы в желудочно-кишечном тракте врач их вырезает или прижигает с помощью тока;

- Кожные проявления вырезаются, корректируются лазером, прижигаются током и лечатся заморозкой. Выбор терапии зависит от возможностей пациента и индивидуальных особенностей организма.

Туберозный склероз тяжелейшее хромосомное заболевания не имеющие лечения. Единственное спасение пациента заключается в своевременном купировании приступов и правильной диете в сочетании с хирургическим вмешательством.

Источник