Развитие ребенка при орви

ОРВИ у детей – острое воспалительное поражение слизистых оболочек дыхательных путей, вызываемое различными типами респираторных вирусов. ОРВИ у детей может сопровождаться общим недомоганием, лихорадкой, болью в горле, насморком, кашлем, головной, мышечной и суставной болью, конъюнктивитом, расстройствами стула. Диагноз ОРВИ детям ставится на основании клинических проявлений и осмотра, результатов лабораторных исследований. Лечение ОРВИ у детей включает режим, диету, противовирусную, жаропонижающую, десенсибилизирующую, дезинтоксикационную терапию.

Общие сведения

ОРВИ у детей (острые респираторные вирусные инфекции) – группа вирусных заболеваний, сопровождающихся воспалением различных отделов дыхательного тракта и интоксикационным синдромом. В педиатрии на долю ОРВИ приходится 90% от общего числа инфекционных заболеваний у детей. Наиболее часто ОРВИ болеют дети от 3 до 14 лет, особенно, начинающие посещать дошкольные и школьные учреждения, что связано с появлением большого числа контактов.

ОРВИ у детей имеет более тяжелое течение и нередко осложняется присоединением бактериальной инфекции и обострением хронических заболеваний. Частые ОРВИ способствуют снижению защитных сил организма и хронизации воспалительной патологии ЛОР-органов, дыхательных путей, сердца, почек, суставов, нервной системы; предрасполагают к аллергизации и формированию бронхиальной астмы, задерживают физическое и психомоторное развитие ребенка.

ОРВИ у детей

Классификация ОРВИ у детей

ОРВИ у детей различаются по этиологии (грипп, парагрипп, аденовирусная, риновирусная, респираторно-синцитиальная инфекция); по клинической форме (типичные и атипичные); по течению (неосложненные и осложненные); по тяжести (легкие, среднетяжелые и тяжелые).

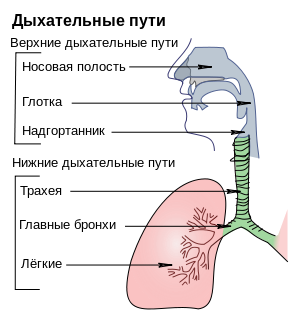

В зависимости от клинической формы поражения респираторного тракта ОРВИ у детей может проявляться как ринит, риноконъюнктивит, отит, назофарингит, ларингит (включая синдром ложного крупа), трахеит.

Причины ОРВИ у детей

ОРВИ у детей могут вызываться РНК-геномными вирусами гриппа (типов A, B, C), парагриппа (4-х типов), PC-вирусом, риновирусами (> 110 серотипов) и реовирусами; а также ДНК-геномными аденовирусами (> 40 серотипов). Часть ОРВИ у детей может быть обусловлена энтеровирусами (ЕСНО, типа Коксаки), коронавирусами, метапневмовирусом, бокавирусом.

Все возбудители ОРВИ у детей обладают высокой контагиозностью, передаются от больного человека, как правило, воздушно-капельным путем (с капельками слюны и слизи), редко – контактно-бытовым путем. Склонность детей к частым ОРВИ определяется незрелостью защитных реакций – утратой пассивного материнского и недостаточным уровнем приобретенного иммунитета, отсутствием предшествующего иммунологического опыта, наличием высокого уровня контактов с многообразными инфекционными агентами. После перенесенной ОРВИ у детей не формируется продолжительного стойкого иммунитета, отсутствует перекрестная защитная реакция к другим типам респираторных вирусов. Ребенок может переболеть ОРВИ от 3 до 8 раз в год. Часто болеющие дети, подверженные ОРВИ практически каждый месяц, в детской популяции составляют от 15% до 50%.

Пик заболеваемости ОРВИ у детей приходится на холодное время года (октябрь-апрель). К факторам, способствующим частой заболеваемости ОРВИ, относятся неблагоприятное перинатальное развитие, наличие у детей внутриутробной персистирующей инфекции, аллергической и соматической патологии, плохая экологическая обстановка.

Патогенез ОРВИ у детей

Возбудители ОРВИ проникают в эпителиальные клетки слизистых оболочек верхних отделов дыхательного тракта и, размножаясь, вызывают в них дистрофические и воспалительные изменения. Разные виды респираторных вирусов обладают преимущественной тропностью к эпителию определенных участков дыхательного тракта. Для вируса парагриппа наиболее характерно поражение слизистой оболочки гортани; для аденовируса – слизистой носоглотки с вовлечением конъюнктивы глаз и лимфоидных образований; для РС-вируса – воспаление слизистой мелких и средних бронхов; для гриппа – поражение трахеи, а риновирусной – носовой полости.

Проникновение вирионов в кровоток сопровождается общетоксическим и токсико-аллергическим синдромом, подавлением реакций клеточного и гуморального иммунитета. Для некоторых ОРВИ у детей (например, гриппа, аденовирусной инфекции) характерна длительная персистенция в латентном состоянии в лимфоидной ткани или различных органах. Снижение местного иммунитета при ОРВИ у детей содействует активизации условно-патогенной бактериальной флоры и приводит к усилению воспалительного поражения дыхательных путей.

Симптомы ОРВИ у детей

Тяжесть клинической картины ОРВИ у детей определяется степенью выраженности общетоксического синдрома и катаральных явлений. Об особенностях течение гриппа у детей можно прочесть здесь.

Парагрипп у детей

Парагрипп имеет инкубационный период около 2-4 суток; характеризуется острым началом, умеренной лихорадкой, слабовыраженными интоксикацией и катаральным воспалением. Ребенка беспокоят осиплость голоса, боль в горле и за грудиной, упорный сухой и грубый кашель, насморк со слизисто-гнойными выделениями. На 2-3 день ОРВИ температура поднимается до 38-38,5ºC. У детей 2-5 летнего возраста парагрипп часто проявляется внезапным развитием ложного крупа – острого стеноза гортани с «лающим» кашлем, хрипящим голосом и шумным дыханием. В раннем возрасте возможно развитие обструктивного бронхита. Продолжительность неосложненной формы ОРВИ, вызванной вирусом парагриппа у детей, не более 1-1,5 недель.

Аденовирусная инфекция у детей

Аденовирусная инфекция у детей имеет продолжительное, часто волнообразное течение. Острое начало ОРВИ у детей проявляется познабливанием, лихорадкой, головной болью, вялостью, умеренной заложенностью носа, выраженным кашлем и насморком с обильным экссудативным компонентом (серозным, серозно-гнойным).

Течение ОРВИ у детей часто сопровождается болью в горле и явлениями фарингита, тонзиллита с отеком миндалин и фибринозными наложениями, а также конъюнктивитом с обильным слезотечением, болью в глазных яблоках; увеличением и болезненностью подчелюстных и шейных лимфоузлов. При аденовирусной инфекции возможны осложнения в виде пневмонии, отитов, гнойных синуситов, поражения почек.

Респираторно-синцитиальная инфекция у детей

Продолжительность инкубационного периода РС-вирусной инфекции от 3 до 7 суток, клинические проявления зависят от возраста ребенка. У детей старшего возраста РС-инфекция протекает обычно легко, по типу острого катара верхних дыхательных путей, без выраженной интоксикации, иногда с повышением температуры до субфебрильных значений. Отмечается сухой кашель, боль за грудиной, скудные выделения из носа.

У детей раннего возраста при ОРВИ появляются симптомы поражения нижних дыхательных путей (бронхиолита с бронхообструктивным синдромом): приступообразный навязчивый кашель с выделением густой, вязкой мокроты, частое, шумное дыхание с экспираторной одышкой. У ребенка отмечается снижение аппетита, нарушение сна, бледность кожных покровов, цианоз носогубного треугольника.

Длительность ОРВИ у детей в большинстве случаев не менее 10-12 дней, иногда возможно затяжное рецидивирующее течение. Осложнения РС-инфекции связаны с присоединением бактериальной инфекции и развитием отита, синусита, пневмонии (особенно у новорожденных и недоношенных детей).

Риновирусная инфекция у детей

Риновирусная инфекция у детей начинается с общего недомогания, иногда – субфебрильной температуры; сопровождается сильной заложенностью носа с чиханьем и обильными водянисто-серозными выделениями (ринореей), першением в горле, сухим кашлем. Из-за постоянных выделений у ребенка наблюдается мацерация кожи вокруг носовых ходов. Возможны герпетические высыпания на губах и преддверии носа, обильное слезотечение, потеря обоняния и вкуса. Осложнения практически не возникают.

Осложнения ОРВИ у детей

ОРВИ у детей может сопровождаться специфическими (вирус-ассоциированными), бактериальными и неспецифическими осложнениями. К специфическим осложнениям ОРВИ у детей можно отнести фебрильные судороги, геморрагический синдром, синдром Рея, в раннем возрасте – острый стеноз гортани, облитерирующий бронхиолит, нейротоксикоз, менингоэнцефалит, полирадикулоневрит, миокардит, гемолитико-уремический синдром.

Присоединение бактериальной микрофлоры при ОРВИ у детей опасно развитием бронхита, пневмонии и отека легких, гайморита, фронтита, среднего отита, паратонзиллярного и заглоточного абсцесса, мастоидита и отоантрита, гнойного лимфаденита, менингита, ревматической лихорадки, острого гломерулонефрита, септикопиемии.

Неспецифическими осложнениями ОРВИ являются обострения хронической респираторной патологии (бронхиальной астмы, муковисцидоза, туберкулеза) и имеющихся у детей соматических заболеваний (мочевыделительной системы, ревматизма).

Диагностика ОРВИ у детей

ОРВИ у детей диагностируется по клинической картине и результатам физикального осмотра с учетом эпидемиологических данных. Ранняя и ретроспективная лабораторная диагностика того или иного типа ОРВИ у детей включает экспресс-методики: МФА и ПЦР, а также вирусологический метод и серологические реакции (РСК, ИФА, реакция нейтрализации) в парных сыворотках крови.

Дифференциальный диагноз ОРВИ у детей проводят с продромальным периодом кори, катаральными предвестниками бронхиальной астмы, различных форм менингита, крупозной пневмонии, дифтерии.

Лечение ОРВИ у детей

Лечение большинства ОРВИ у детей проводится дома под наблюдением педиатра и имеет общие принципы: изоляцию ребенка, соблюдение постельного режима и снижение физической нагрузки, обильное теплое питье и адекватную диету, обеспечение свободного доступа свежего воздуха, применение этиотропных, симптоматических и патогенетических средств. Показанием к госпитализации являются: тяжелое и осложненное течение ОРВИ (особенно гриппа и аденовирусной инфекции), ранний возраст детей (новорожденные и недоношенные), острый стеноз гортани, сопутствующая хроническая бронхолегочная, почечная и сердечно-сосудистая патология.

В зависимости от характера и выраженности симптоматики ОРВИ детям назначаются жаропонижающие (парацетамол, ибупрофен), десенсибилизирующие (хлоропирамин, клемастин, лоратадин) средства, дезинтоксикационная терапия. При ринитах с затрудненным дыханием интраназально используются сосудосуживающие капли, проводится тубус-кварц; при боли в горле детям назначаются полоскания настоями ромашки, шалфея, эвкалипта; при сухом кашле – отхаркивающие препараты (настой термопсиса, мукалтин, бромгексин, амброксол), ингаляции. При поражении глаз необходимы промывания антисептическими растворами, инстилляции капель.

На ранних сроках ОРВИ у детей используются противовирусные средства: препараты интерферона (интраназально и в свечах), препарат на основе антител к гамма-интерферону человека, умифеновир, противогриппозный γ – глобулин. Антибиотики показаны только при выявлении бактериальных осложнений ОРВИ у детей.

Прогноз и профилактика ОРВИ у детей

Прогноз большинства случаев ОРВИ у детей благоприятный. При тяжелых осложненных формах и раннем возрасте больного возможно развитие угрожающих для жизни состояний: отека легких, острого стеноза гортани III-IV степени и др.

Мерами профилактики ОРВИ у детей является соблюдение санитарно-гигиенического режима (частые и регулярные проветривания, кварцевание, влажная уборка, тщательное мытье рук, карантинные мероприятия, изоляция больного); повышение общей резистентности организма (закаливание, занятия спортом, достаточное питье, полноценное питание, прием иммуномодуляторов); вакцинация против гриппа.

Источник

Большинство обращений (до 60 %) к врачу-педиатру связаны с так называемыми ОРЗ – острыми респираторными (простудными) заболеваниями. ОРЗ, которые вызываются вирусами, называются острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ).

В холодное время года дети значительно чаще болеют ОРВИ любого возраста, так как после летнего отдыха возвращаются в детские дошкольные и школьные коллективы. Основная доля заболеваемости приходится на детей в возрасте от 1 до 6 лет (переносят в среднем от 3 до 6 ОРЗ в год). У старших детей и взрослых заболеваемость ОРВИ составляет в среднем 1-2 ОРЗ в год. Причины Число вирусов и их сероваров (разновидностей), способных стать причиной ОРЗ огромно. Например, риновирус имеет более 100 сероваров, вызывающих инфекционный процесс. Большой спектр одних только вирусных возбудителей создаёт трудности в разработке методов профилактики и лечении.

Возбудителями ОРВИ наиболее часто являются вирусы гриппа, парагриппа, аденовирусы, респираторно-синтициальный (РС-вирус), рино- и реовирусы. Большинство вирусов быстро гибнут от воздействия температуры, ультрафиолетовых лучей и дезинфицирующих средств. Только рео- и аденовирусы длительно сохраняются в окружающей среде. Многообразные ОРВИ способны быстро распространяться (ограниченные вспышки) в детских коллективах (спорадические случаи). Один раз в 3 года у населения отмечается подъём заболеваемости гриппом, который называют эпидемией, вызываемой новыми штаммами вируса, против которых у большинства людей отсутствует иммунитет. Около 10% всех ОРЗ связаны с бактериальной микрофлорой – микоплазмами, хламидиями и бета-гемолитическим стрептококком группы А. Поэтому в большинстве случаев при лечении ОРЗ не требуется проведения антибактериальной терапии. Развитие ОРВИ Источник инфекции – больные люди, особенно в первую неделю заболевания. Основноё путь передачи ОРВИ – воздушно-капельный и контактно-бытовой: капельки мокроты, содержащие вирусы, при чихании и кашле больного заражают окружающий воздух, а также предметы и вещи. Заражению способствуют близкое общение с больным, плохое проветривание помещения, нарушения санитарно-гигиенических норм. Восприимчивость к ОРВИ и гриппу высокая у детей всех возрастов, включая новорождённых. Особенно часто болеют дети в яслях, детских садах, школах. Частые повторные заболевания возникают из-за того, что иммунитет после перенесенного ОРВИ вырабатывается только против одного вируса, то есть видоспецифический иммунитет. Заражение другим типом вируса приводит к новому заболеванию, даже если ребёнок ещё не поправился от предыдущего. Входными воротами для инфекции являются верхние дыхательные пути, конъюнктива глаз и кишечник. Первая фаза. Сначала вирусы фиксируются (адсорбируются) на эпителиальных клетках слизистых оболочек респираторного тракта, конъюнктивы глаз и кишечника. Затем развивается быстрая репродукция (размножение) инфекционных агентов в этих клетках и возникает воспаление на месте входных ворот (начальная фаза ОРВИ). Вирусы гриппа, РС-вирусы, аденовирусы поражают верхние и нижние дыхательные пути с развитием бронхита, бронхиолита и синдрома бронхиальной обструкции (БОС). Риновирусы преимущественно локализуются в носовой полости, а вирусы парагриппа – в гортани. Вторая фаза – вирусемия. В кровь человека с вирусами поступают продукты гибели и распада клеток, которые оказывают негативное (токсическое) воздействие в основном на центральную нервную систему (головной и спинной мозг) и сосудистую систему. Нарушает циркуляция крови в мелких кровеносных сосудах (микроциркуляция) различных органах и системах. В первые дни вирусной инфекции значительно снижается иммунитет. Поэтому возбудители ОРВИ создают условия для распространения бактериальной микрофлоры из верхних дыхательных путей в относительно стерильные отделы – околоносовые (параназальные) синусы, полость среднего уха, лёгкие, в которых также развиваются воспалительные процессы. Проявления 1. Грипп. Скрытый (инкубационный) период после контакта с больным человеком составляет от нескольких часов до 1-2 суток. Для гриппа типично внезапное (острое) начало с повышение темпаратуры тела до высоких (фебрильных) цифр (39-40ºС), озноба, головокружения и общей слабости (астения).

В раннем возрасте для интоксикации характерны вялость, плохой аппетит, снижение двигательной активности (гиподинамия). У более старших детей для этого синдрома свойственны головная боль, боли в мышцах, суставах и в животе, возможна рвота (токсический синдром поражения головного мозга). В период разгара гриппа появляются слабо выраженные катаральные явления – сухой кашель, чихание, незначительное отделение слизи из носа, умеренное покраснение (гиперемия) слизистой оболочки стенок зева, бугристость задней стенки глотки, точечные кровоизлияния на мягком нёбе. В начале гриппа в анализе крови выявляется лейкоцитоз, а со 2-3 дня болезни – лейкопения (снижение числа лейкоцитов), нейтропения, лимфоцитоз, нормальное СОЭ. При резком токсикозе отмечается преходящие изменения со стороны мочевыделительной системы (транзиторное выявление в анализе мочи – белок, эритроциты). На 3-4 день болезни состояние больных улучшается, температура тела снижается, уменьшается интоксикация. Через 1,5-2 недели наступает окончательное выздоровление. Однако в период выздоровления (реконвалесценсия) сохраняется слабость, повышенная потливость, утомляемость, сниженная температура тела (гипотермия) и др. 2. Парагрипп. Скрытый период до 2-7 дней. Начало болезни острое и проявляется следующими симптомами: температура субфебрильная (до 37,5-38ºС), слабая интоксикация, катаральные явления усиливаются в течение первых трёх дней. Характерен острый ларинготрахеит в виде упорного сухого и грубого («лающего») кашля, а также появляется осиплый голос. Насморк умеренный в виде серозно-слизистых выделений из носа. Отмечается гиперемия слизистой оболочки стенок зева, миндалин и передних дужек. У детей раннего возраста (первых 3-х лет жизни) может быстро развиться стенозирующий ларинготрахеит (синдром крупа) – характерный синдром, иногда возникает обструктивный бронхит. При отсутствии осложнений парагрипп длится 7-10 дней. 3. Аденовирусная инфекция. Скрытый период составляет 2-12 дней. Характерно острое начало с повышением температуры тела до высоких цифр (лихорадка), затем возникают насморк и кашель. Типична продолжительная (иногда двухволновая) лихорадка до 6 дней и более. Интоксикация умеренная. Основные проявления в виде фарингоконъюнктивальной лихорадки (ринит, фарингит, тонзиллит с отёчными миндалинами и фибринозно-плёнчатыми наложениями на них, конъюнктивит, возможно поражение глаз – кератит). Характерно увеличение регионарных лимфоузлов (шейных, подмышечных и др.), иногда печени и селезёнки. Такие разновидности аденовирусов, как серотипы 1, 2 и 5, могут продолжительно сохраняться в миндалинах в латентном состоянии, вызывая рецидивы аденоидита или тонзиллита. 4. Респираторно-синтициальная инфекция. Инкубационный период составляет 2-7 дней. В раннем детском возрасте, особенно в возрасте 1 года, характерно развитие бронхиолита. У более старших детей имеется лёгкое респираторное заболевание (ринит, фарингит) и острый бронхит. Температура тела невысокая, интоксикация слабо выражена. 5. Риновирусная инфекция. Скрытый период длится 1-6 дней и сопровождается обильным насморком. Характерно отсутствие интоксикации и повышения температуры. При выраженном рините (ринорея) появляется мацерация (слущивание) кожи вокруг ноздрей. Отмечается сухой кашель, покраснение век и слёзотечение. ОсложненияОсложнения возникнуть могут в любое время заболевания. Чаще всего возможно развитие бронхита, бронхиолита, а присоединение бактериальной инфекции вызывает пневмонию, отита, фронтита, синусита. Редко появляются неврологические осложнения – менингит, менингоэнцефалит, невралгии (боли по ходу нервов), невриты, полирадикулоневрит, миокардит.

В раннем возрасте опасным для жизни является острый стенозирующий ларинготрахеит (круп). При гриппе осложнениеями являются выраженный токсический синдром, геморрагический синдром (кровотечения), фебрильные судороги на фоне высокой температуры. После перенесения ОРВИ возможны обострения хронических болезней (хронического тонзиллита и др.). |

Источник