Природа ребенка и его развитие коменский

Мы поможем в написании ваших работ!

Мы поможем в написании ваших работ!

Мы поможем в написании ваших работ!

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Ян Амос Коменский(1592—1670 гг.) утверждал, что у детей развиваются духовные силы с помощью педагога, задача которого состоит в том, чтобы помогать им совершенствоваться. Я. А. Коменский был первым из педагогов, кто последовательно обосновал принцип природосообразности в воспитании. В полном соответствии с духом Нового времени — периода бурного развития естественнонаучных знаний, изобретений и открытий — он видел законы хорошо организованной школы в природе.Его считают отцом так называемой природосообразной педагогики.

Идея природосообразности берет свои истоки в античной философии, в частности у Аристотеля. Забытая на всем протяжении Средневековья, она была возрождена и развита Я. А. Коменским до принципа воспитания. Идея природосообразности вообще предполагает соответствие воспитания природе и тем закономерностям, которые существуют в ней независимо от человека. Природа едина, в природе все целесообразно, в ней царят гармония и порядок; природа не любит скачков, все постепенно, природа не терпит ничего бесполезного. Поэтому в природе все происходит естественным путем. Отсюда воспитание ребенка как частички природы также должно проводиться естественным путем. Таково исходное положение идеи природосообразности у Я. А. Коменского. Но что значит проводить воспитание «в соответствии с природой»? Чешский педагог, строя свое педагогическое учение, без изменений переносил в педагогику те закономерности, которые существуют в окружающем мире, пользуясь при этом внешними аналогами. Например, «природа ничего не творит без твердого основания, без корня. Растение не растет кверху, пока не пустит свои корни вниз, а если попытается это сделать, то ему придется завянуть и погибнуть… Следовательно, сообразно с этим, какое бы занятие ни начинать, нужно прежде всего возбудить у учеников серьезную любовь к нему, доказав превосходство этого предмета, его пользу, приятность и что только можно»1. Дидактические принципы и правила Я. А. Коменский пытается извлечь из внешней природы, ее явлений. Но между внешней природой и развитием человеческого организма, между деятельностью птиц, ростом растений и деятельностью педагога огромная пропасть. Конечно, более или менее отдаленные аналогии можно находить во всем, даже в самых разнородных явлениях, но выводить из них какие-либо указания для практической деятельности решительно невозможно.

Руководствуясь принципом природосообразности, Я. А. Коменский определил, что у каждого периода жизни ребенка имеются свои природные закономерности, поэтому воспитание должно идти в соответствии с ними: «Нет необходимости что-либо привносить извне, но необходимо развивать, выяснять, что он имеет заложенным в себе самом»2. Но, по его мнению, природное в человеке обладает самодеятельной и самодвижущейся силой.Исходя из этого, Я. А. Коменский формулирует принцип самостоятельности воспитанника в осмыслении и деятельном освоении мира как закономерность воспитания.

Я. А. Коменский определил последовательность обучения: вначале посредством чувств дети знакомятся с окружающими предметами и явлениями, затем усваивают образы окружающего мира и, наконец, научаются действовать с помощью руки и речи, опираясь на приобретенные знания, умения и навыки.

Однако Я. А. Коменский предупреждал, что ребенок в дошкольном возрасте может освоить только простейшие представления о предметах и явлениях природы. Поэтому ученый особое внимание уделяет тому, «каким образом в первые шесть лет нужно давать образование детям»1.

Прежде всего обратим внимание на то, что Я. А. Коменский требовал учение начинать не со словесных толкований о вещах, а с предметного наблюдения над ними. «Кто сам однажды внимательно наблюдал анатомию человеческого тела, тот поймет и запомнит все, вернее, чем, если он прочитает обширные объяснения, не видав всего этого своими глазами. Отсюда известное выражение: наблюдения собственными глазами заменяют собой доказательства»2.

Для осуществления наглядности в процессе ознакомления с природой педагог считал необходимым использовать:

реальные предметы и наблюдения над ними;

модели и копии предметов;

картины и другие изображения предметов и явлений.

Он совершенно правильно указывал, что наблюдения детей нуждаются в руководствесо стороны взрослого. Ибо учебный эффект всякого наблюдения зависит от того, насколько педагог сумел внушить детям, что и для чего должны они наблюдать. В процессе самого наблюдения он обращает внимание детей на предмет или явление природы в целом, со всех сторон, затем рассматривает по частям, называет и предлагает ознакомиться с помощью всех органов чувств 3. Чтобы легче было проводить наблюдения над предметами, Я. А. Коменским были сформулированы требования, которые во многом сохранили свою актуальность сегодня:

«1. Поставить соответствующий предмет перед глазами,

2. но не вдали, а на надлежащем расстоянии,

3. и при этом не сбоку, но прямо перед глазами,

4. лицевая сторона предмета должна быть не отвернута или передвинута, но обращена прямо к глазам, 5. так, чтобы сперва можно было смотреть предмет в целом,

6. а затем осмотреть каждую часть в отдельности,

7. и притом по порядку от начала до конца,

8. останавливаться на каждой части до тех пор,

9. пока все не будет различено правильно. Когда все эти условия выполняются надлежащим образом, то наблюдение происходит правильно»1.

Познание предметов и явлений природы чешский педагог также связывал с игрой ребенка.Он советовал давать детям игрушки, изображающие домашних животных и разнообразный природный материал. Дети охотно переливают воду, пересыпают песок, лепят из глины, сгибают, выпрямляют, ломают, копают, «строят домики и выводят стены из глины, опилок, дерева, камней. Словом, во что бы ни захотели дети играть (лишь бы это не было вредным), им нужно помогать, а не мешать»2. Игру Я. А. Коменский справедливо рассматривал как необходимую для ребенка форму деятельности. Он требовал, чтобы родители не мешали детским играм, а сами принимали активное участие и направляли их в правильное русло. Подчеркивая значимость игры, чешский педагог писал: «Во время игры ум все-таки чем-либо напряженно занят и часто даже изощряется». Подобные игры способствуют развитию таких важных качеств ума, как наблюдательность и сообразительность у детей.

Для расширения кругозора Я. А. Коменский рекомендовал использовать басни и хорошо составленные рассказы о животных.«Сильно так же развивается ум детей и их понимание баснями о животных и другими искусно сочиненными рассказами. Такого рода маленькие рассказы дети охотно слушают и легко их запоминают. И так как в такие искусно составленные басни большей частью вкладывается какая-либо нравственная идея, то их должно предлагать детям с двоякой целью, а именно, чтобы это было занимательно для ума и чтобы постепенно внедрялось в них то, что некогда должно принести им пользу».3

Для ознакомления детей с природой Я. А. Коменский предлагал использовать и книги с картинками.Им специально была создана первая в истории энциклопедия для детей «Мир чувственных вещей в картинках». Она содержит краткий обзор всего мира, наполнена рисунками, наименованиями, описаниями:

неодушевленная природа представлена в девяти картинках: небо, огонь, воздух, вода, облака, земля, произведения земли, металлы, камни; растительный мир представлен в шести картинах: дерево, древесные породы, цветы, овощи, хлеба, кусты; мир животных изображен на шестнадцати картинах: прежде всего птицы (певчие птицы, полевые и лесные птицы, хищные птицы, водяные птицы), летающие насекомые, четвероногие, и прежде всего домашние животные, скот, вьючные животные, дикий скот, дикие звери, змеи и другие пресмыкающиеся, ползающие насекомые, амфибии, речные и озерные рыбы, морские рыбы и раковины; человеку посвящены все остальные картинки: его происхождению, возрастным этапам, строению организма и труду в природе (садоводство, земледелие, скотоводство, рыбная ловля, птицеводство, охота, сбор винограда, обработка льна и т. д.).

Такую книгу с картинками Я. А. Коменский предлагал использовать для пробуждения у детей интереса к познанию окружающего мира и для спокойного рассмотрения предметов и явлений природы в деталях. Раскрашивание черно-белых иллюстраций книги способствует закреплению имеющихся представлений детей о природе и формированию эмоционально-положительного отношения к ней. Указывая на множество положительных моментов использования книги с иллюстрациями, Я. А. Коменский все же предостерегал, что все предметы и явления следует показывать не только на рисунках, но и в реальности.

Источник

Бабарико Жанна Сергеевна

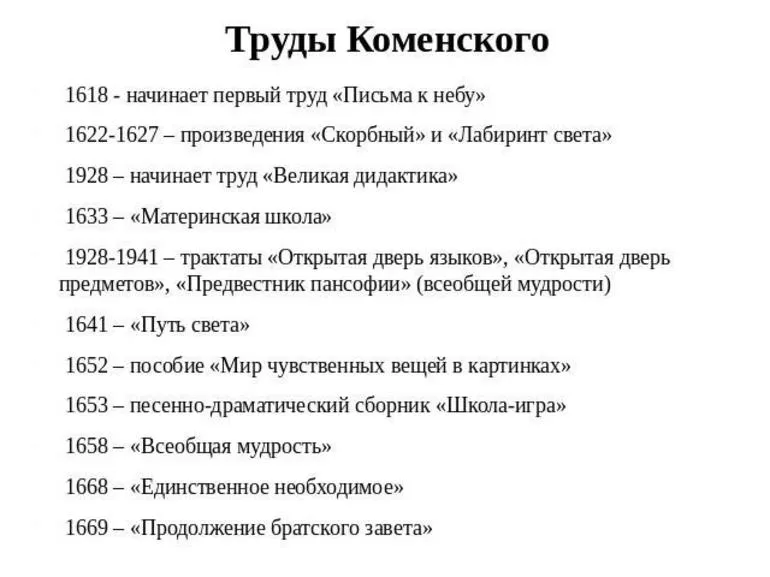

Основные труды Яна Амоса Коменского

Основные труды Яна Амоса Коменского

Выполнила Бабарико Ж. С.

Воспитатель МДОУ «Детский сад № 41»

Я. А. Коменский внес значительный вклад в становление педагогики как науки и в частности дошкольной педагогики. Основными заслугами Я. А. Коменского в области педагогики были разработка классно-урочной системы, дидактических принципов обучения, возрастной периодизации,

Он написал такие великие педагогические труды, как «Великая дидактика», «Материнская школа».

Дидактические принципы обучения

Коменский сформулировал «Золотое правило дидактики»- наглядность, согласно которому всё должно восприниматься соответствующим органом чувства (видимое – зрением, слышимое- слухом и т. д.) либо несколькими органами, если это возможно:

«…всё должно быть представлено внешним чувствам, насколько это возможно, именно: видимое – зрению, слышимое – слуху, обоняемое – обонянию, вкушаемое – вкусу, осязаемое – осязанию, если же что-нибудь может быть одновременно воспринято несколькими чувствами, то и представлять этот предмет одновременно нескольким чувствам».

Бессмысленной, механической зубрежке, догматичности обучения Коменский противопоставил требование сознательности учения.

Коменский настаивал на систематичности обучения. В обучении, он считал, надо идти от фактов к выводам, от примеров к правилам, которые систематизируют, обобщают эти факты и примеры; идти от конкретного к абстрактному, от легкого к трудному, от общего к частному. В связи с этим опять можно вспомнить принцип природособразности.

В «Великой дидактике» Коменский выдвинул такие основоположения:

• Природа не смешивает своих действий, выполняет их по отдельности, в определенном порядке;

• Всякое свое формирование природа начинает с самого общего и кончает наиболее особенным;

• Природа не делает скачков, а идет вперед постепенно;

• Начав что-либо, природа не останавливается, пока не доведет дело до конца.

Каменский требовал гармонического развития человеческих способностей, пробуждения и укрепления самостоятельности и инициативности ученика, гуманного обращения с учащимися.

Вопросы воспитания и обучения Коменский рассматривал в неразрывном единстве. Дидактику он трактовал как теорию образования и обучения и как теорию воспитания. Коменский призывал давать всей молодёжи широкое универсальное образование, считал необходимым связать всю образовательную работу с обучением языкам – сначала родному, потом латинскому – как языку науки, культуры того времени.

В учебном методе самым существенным он считал порядок и естественность. Отсюда у Коменского вытекали и основные требования к обучению: начинать обучение надо по возможности раньше, учебный материал должен соответствовать возрасту учеников.

Я. А. Коменский был убежден в том, что разум человека способен охватить все, только для этого в обучении надо соблюдать последовательное и постепенное продвижение вперед, следуя от близкого к далекому, от знакомого к незнакомому, от целого к частному, добиваясь того, чтобы учащиеся усваивали систему знаний, а не отрывочные сведения. При этом сначала у ребёнка надо пробудить интерес к учению, используя для этого различные методы.

Ценные указания дал Коменский, выдвинув дидактическое требование посильности обучения для учащихся. Детям следует давать для обучения только то, что доступно их возрасту. Коменский стремился, возможно, сильнее развивать познавательные способности учащихся, «воспламенить жажду знания и усердие к учению», для чего надо, указывал он, соединять приятное с полезным, поощрять детскую любознательность. «У своих учеников я всегда развиваю самостоятельность в наблюдении, в речи, в практике и в применении», – писал он.

Подчеркивая всю важность и необходимость семейного воспитания Я. А. Коменский в «Великой дидактике» создает образ материнской школы. Надо отметить, что цель этой школы, Коменский видел в развитии и упражнении преимущественно внешних чувств, чтобы дети приучались обращаться правильно с окружающими их предметами и распознавать их.

Человек рождается не со знанием, а со способностями к знанию которые необходимо развивать в соответствием с принципом природосообразности. И это является главной точкой зрения Коменского в теории развивающего обучения.

Педагогическая теория Коменского имеет научный характер и является большим вкладом в мировую культуру.

Классно-урочная система организации учебной работы

Коменский подверг резкой критике средневековую школу за то, что в ней учили «смотреть чужими глазами», «думать чужим умом», что превращало школу в «пугало для мальчиков и место пыток для дарований». Он требовал, чтобы школа была местом «радости и счастья».

Здание должно быть светлым с площадкой для игр, классы — чистыми, красивыми. Следует дружески относиться к детям; «голос учителя должен сам проникать в души учащихся, наподобие самого нежного масла».

Коменский разработал классно-урочную систему организации учебной работы. Он предложил проводить обучение в классах с постоянным составом учащихся, начинать занятия в определенное время года (1 сентября, делить материал на уроки, строить каждый урок методически продуманно и целесообразно. Это был огромный шаг вперёд по сравнению со средневековой школой.

По-новому Коменский подошёл и к вопросу школьной дисциплины, указав, что основным средством её воспитания является не палка, а правильная постановка занятий и пример учителя. Он называл школу «мастерской гуманности» и указывал, что учитель добьётся успеха лишь тогда, когда будет «сгорать нетерпением рассеять мрак умственный» и обращаться с детьми как отец.

Учебные пособия, созданные Коменским для начального обучения, ещё при его жизни были переведены на много языков. Его педагогические идеи оказали глубокое влияние на развитие школы и педагогики во многих странах. Они были восприняты и русской передовой педагогикой.

Наглядность, активность, доступность обучения — эти принципы сегодня входят в методику любого предмета. Они были впервые изложены Коменским в «Великой дидактике».

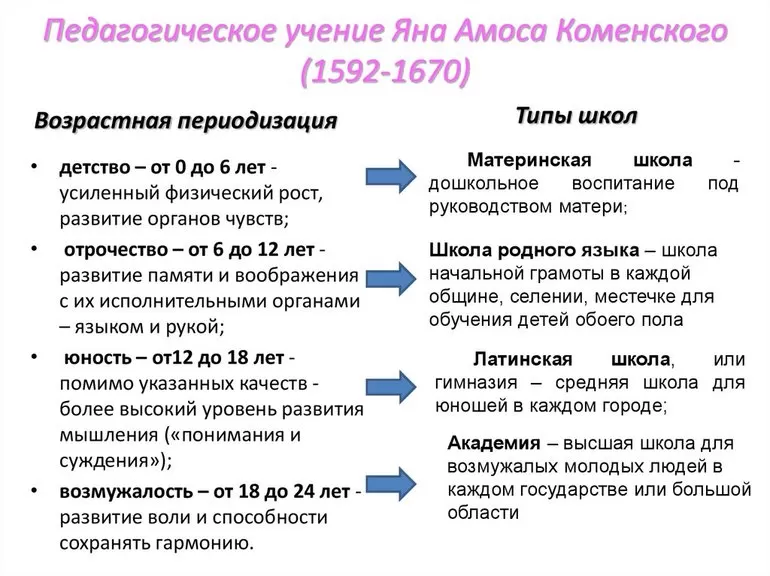

Возрастная периодизация Я. А. Каменского

Коменский, исходя из природы человека, делит жизнь подрастающего поколения на четыре возрастных периода, по 6 лет каждый:

• детство – от рождения до 6 лет включительно;

• отрочество – от 6 до 12 лет;

• юность – от 12 до 18 лет;

• возмужалость – от 18 до 24 лет;

В основу этого деления он кладет возрастные особенности:

• детство характеризуется усиленным физическим ростом и развитием органов чувств;

• отрочество – развитием памяти и воображения с их исполнительными органами – языком и рукой;

• юность, помимо указанных качеств, характеризуется более высоким уровнем развития мышления;

• возмужалость – развитием воли и способностью сохранять гармонию.

Для каждого из этих возрастных периодов, следуя характерным возрастным особенностям (природе ребенка, Коменский намечает особую ступень образования.

Для детей до 6 лет он предлагает материнскую школу, под которой он разумеет дошкольное воспитание под руководством матери. Для отрочества предназначается шестилетняя школа родного языка в каждой общине, селении, местечке. Для юношей должна быть в каждом городе латинская школа, или гимназия.

Для возмужалых молодых людей в каждом государстве или большой области – академия.

«Великая дидактика»

Задуманная им еще в молодости, она вынашивалась долгие годы, обрастала различными дополнениями и приложениями. Для своего времени она представляла собой поистине революционный учебник педагогической теории. Полное название книги звучит следующими образом:

«Великая дидактика», содержащая универсальное искусство учить всех всему, или верный и тщательно продуманный способ создавать по всем общинам, городам и селам каждого христианского государства такие школы, в которых бы все юношество того или другого пола, без всякого, где бы то ни было исключения, могло обучаться наукам, совершенствоваться в нравах, исполняться благочестия и таким образом в годы юности научиться всему, что нужно для настоящей и будущей жизни.

«Материнская школа»

Данным трудом Коменский имел в виду помочь семьям, в частности матерям и няням, правильно, разумно поставить воспитание детей в преддошкольном и дошкольном возрасте. Коменский всё время стремился к тому, чтобы все дети получили правильное воспитание. Недаром в его системе образовательных учреждений материнская школа рассматривается как необходимая первая ступень образования и воспитания.

Источник

Новаторские идеи Коменского

Из чего складывается сегодняшняя жизнь учителя? Учебники и тетради, школьные звонки на уроки, ученики младших и старших классов. Это все могло быть совершенно по-другому, если бы не Ян Амос Коменский, который все это предложил и внедрил.

Чешский педагог-новатор, философ, мыслитель — он ввел деление на младшие и старшие классы в соответствии с возрастом и подготовкой ученика. Он предложил принимать учеников в школу только один раз в году осенью, ввёл понятие учебного года с делением на 4 четверти и каникулами между ними.

Для усиления прочности усвоения знаний он предлагал делить учащихся на классы и давать им домашние задания. Ввел понятие классно-урочной системы обучения и использования учебников. Рекомендовал регулярно повторять учебный материал во время занятий как ученикам, так и самим учителям. Учебный процесс он предложил тщательно планировать на крупные и мелкие отрезки времени.

Учителю рекомендовалось подавать материал от общего к частному, от простого к сложному, от легкого к трудному. Сейчас это кажется совершенно естественным, но в семнадцатом веке это были революционные идеи.

До Коменского не было даже примерной целостной теории воспитания и обучения, хотя многие мыслители на протяжении тысячелетней истории высказывали свои идеи о цели воспитания и её роли в обществе.

Детские и юношеские годы

Родился Ян Коменский 28 марта 1592 года в местечке Нивнице, в Южной Моравии. Он был самым младшим из детей у Мартина Коменского и его жены Анны, которые были достаточно зажиточными людьми. Кроме того, отца Яна считали лучшим знатоком и толкователем Библии среди местных гуситов, так называемой общиной чешских братьев.

Мартин с малых лет прививал своему сыну любовь к знаниям и обучал его дома, согласно традициям, принятым в протестантских общинах. Детство Яна прошло беззаботно, но эта пора быстро закончилась.

В двенадцатилетнем возрасте он испытал страшное горе — эпидемия чумы отняла одного за другим у него мать, отца и двух братьев. Ян остался вдвоем с единственной сестрой Маргаритой. Через некоторое время мальчика приютила родная тётя — сестра отца, которая жила с мужем в городке Стражнице на моравско-словацкой границе.

В неспокойном XVII веке войны были почти обыденностью. Вскоре Стражнице был захвачен венгерскими войсками, город был подвергнут полному разорению. Семья тети с маленьким Яном, к счастью, убежала почти невредимой. Они были вынуждены вернуться в Нивнице, и с того дня жизнь будто бы опрокинулась.

Вместо прогулки по накатанной дороге — постоянное бегство от угрозы смерти. Нарушился порядок, казавшийся непоколебимым. Люди лишились ближних, домашнего очага, исчезла школа. Теряли всякий смысл прежние обычаи и привычки.

В шестнадцатилетнем возрасте Яна зачислили в латинскую школу города Пршерова, насквозь пропитанную схоластическим догматическим духом. Достаточно взрослый возраст и рассудительность позволили ему понять, как были порочны организация и методы школьного обучения, которые поддерживали традиции средневековой школы.

Позже он называл годы, проведенные в этой школе, потерянным временем, так как погибла прекраснейшая пора его жизни, цветущие юношеские годы, которые были потрачены на схоластический вздор.

Школьные учебники представляли собой просто свод нудных грамматических правил, которые учащиеся должны были выучить наизусть, а вместе с ними еще большое количество фраз древнеримских авторов. Дети просто зубрили слова и понятия.

Этот отрицательный личный опыт, полученный в школе, заставил его в дальнейшем разработать совершенно новые методы школьной работы и образования.

Обучение в академии и первая практика

Закончив обучаться в латинской, Ян стал заниматься в одной из школ общины чешских братьев, которая готовила своих воспитанников в проповедники. Достигнув совершеннолетия, он прошел обряд конфирмации после чего обрел свое новое второе имя — Амос.

С окончанием школы община отправила способного юношу в Германию с целью получения высшего образования. Девятнадцатилетний Ян Амос стал студентом богословского факультета Херборнской академии.

Большое влияние на юного студента Коменского оказал профессор теологии Иоганн Генрих Альстед, который был старше своего моравского ученика всего лишь на 4 года. Коменского и других студентов Альстед привлекал невероятной широтой знаний. Под его руководством Коменский прикоснулся к произведениям многих философов античности и эпохи Возрождения.

Ян помогал Альстеду систематизировать множество выписок, таким образом он участвовал в составлении фундаментального труда — энциклопедии всех научных открытий и человеческих знаний, которые были известны тогдашней науке. Тогда в Херборне Коменский решил составить свою, чешскую энциклопедию под названием «Театр всех вещей» или «Энциклопедия всеобщей мудрости».

После окончания академии Коменский отправился путешествовать по Европе, где попадает в Амстердам. После этой поездки он становится студентом известнейшего Гейдельбергского университета, но учиться ему довелось всего лишь семестр.

Из-за болезни ему пришлось оставить учебу, и он пешком без гроша в кармане возвращается домой в родную Моравию. На родине в двадцатидвухлетнем возрасте его назначили руководителем Пршеровской братской школы, в которой он когда-то сам учился.

В другом чешском городе Фульнеке, в Северной Моравии Коменский в период с 1618 по 1621 годы был ректором другой школы и одновременно выполнял обязанности проповедника. Здесь он много времени посвятил своему самообразованию, пристально изучал труды гуманистов эпохи Возрождения. В 1618 году он встретил свою любовь. Его женой стала Магдалина Визовская — падчерица местного бургомистра.

Всеми своими усилиями молодой педагог Коменский старался помочь улучшить жизнь членов общины. Он с любовью и увлеченностью занимался со своими учениками, внеся кардинальные изменения в организацию школьной работы.

Семья ученого и новые теории

Он старался так организовать обучение, чтобы оно привлекало детей, он стремился пробудить у них интерес к знаниям. В нарушение канонов существовавшей школьной жизни он внедрил наглядность, как эффективное средство обучения. Проводя прогулки со своими воспитанниками, он знакомил и приобщал их к реальной жизни.

В развитии молодого человека он выделил 4 этапа:

- детство — с момента рождения до 6 лет включительно;

- отрочество — от 6 до 12 лет;

- юность — от 12 до 18 лет;

- возмужалость — от 18 до 24 лет;

Между тем в землях Чешского королевства разгорался острейшей религиозный и политический конфликт, давший толчок кровопролитной тридцатилетней войне в Европе. Весной 1618 чешские протестанты всех сословий подняли в Праге восстание против династии Габсбургов, которые уже век правили их страной.

Спустя 2 года это восстание было жестоко подавлено, начались преследования протестантов. Вскоре над Яном, как активным протестантом, нависла серьезная угроза.

Он был вынужден уехать из Моравии и найти приют в чешских владениях своего давнего покровителя. Тем временем на его родине происходили трагедии. Вначале католики сожгли дом Коменского, в огне которого погибли ценнейшие рукописи и собранная им библиотека, а уже в следующем году чума унесла из жизни его любимую жену Магдалену и двух маленьких сыновей.

Ян Амост невероятно тяжело переживал потерю близких, но силы справиться с этой чередой бедствий ему дал литературный труд. Именно в это время он написал свое бессмертное произведение «Лабиринт света и рай сердца», в котором он раскрыл основные черты и природу человеческих взаимоотношений, а также организацию и жизнь общества.

Это произведение было насквозь пронизано горечью и печалью, ведь окружающий мир и происходящие события не приносили Коменскому радости. В 1624 году Коменский познакомился с дочерью епископа Марией Доротеей, на которой вскоре женился. Её взгляды во многом совпадали со взглядами мужа, поэтому она активно включилась в деятельность движения братьев.

Установление с 1627 года католичества официальной религией в Чехии вынудило Коменского покинуть родину и поселиться в Польше.

Местом своего жительства он выбрал польский городок Лешно, издавна служивший убежищем для чешских братьев. Здесь Коменский прожил целых 28 лет. Он нашел работу преподавателем естествоведческих предметов в гимназии, а спустя годы его избирают на должность ректора этого учебного заведения.

«Дидактика» — труд всей жизни

В 1627 году Коменский приступил к созданию своего фундаментального труда «Дидактики», в которой описал общую теорию обучения.

Именно в это время им были сформулированы представления о системе обучения:

- о разделение школы на ступени;

- о содержании образования и круге его потребителей;

- о методе приспособления образования к природе человека и к разным этапам его развития.

Коменский был убежден, что воспитание ребенка должно начинаться гораздо раньше того дня, когда он приходит в школу. Он считал, что только семья и в особенности мать могут вводить ребенка в простейшее и одновременно в самое важное понимание окружающего мира.

Коменский предложил отказаться от старых учебников и предложил нечто совершенно иное. Впервые в истории педагогики всё изложение материала в учебнике опиралось на родной язык и примеры. «Открытая дверь языков и всех наук» — так назывался этот учебник, который содержал более 8000 самых используемых латинских слов из разных областей человеческой деятельности.

Педагогические идеи Коменского заключались в следующем:

- во всеобщем обучении;

- в классно-урочной системе;

- в учебном годе;

- в дидактических принципах.

В гимназии Коменский применял на уроках методы, к которым пришел в теории. Он наблюдал за реакцией учеников, пытался уловить момент, когда у них падал интерес, и появлялась рассеянность, вызванная скукой.

Он постоянно убеждался как важна вещественная наглядность, как легко понятие входит в память, если оно связано с соответствующим физическим действием ученика. Из этого он сделал вывод о подражании, которое лучше всего осуществляется в игре.

«Великая дидактика» в четырех томах стала итоговым трудом всей жизни Коменского. Эту книгу ожидал оглушительный успех. В своих последних сочинениях он сожалел, что вся его жизнь прошла не на родине, а в постоянных скитаниях, его пристанище непрерывно менялось, и он не мог найти прочный приют.

Скончался Ян Коменский 15 ноября 1670 года после длительной болезни и частичного паралича.

Источник