Показатели физиологической нормы зубочелюстной системы ребенка в 1 год

Обратная связь

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ

Сила воли ведет к действию, а позитивные действия формируют позитивное отношение

Как определить диапазон голоса – ваш вокал

Как цель узнает о ваших желаниях прежде, чем вы начнете действовать. Как компании прогнозируют привычки и манипулируют ими

Целительная привычка

Как самому избавиться от обидчивости

Противоречивые взгляды на качества, присущие мужчинам

Тренинг уверенности в себе

Вкуснейший “Салат из свеклы с чесноком”

Натюрморт и его изобразительные возможности

Применение, как принимать мумие? Мумие для волос, лица, при переломах, при кровотечении и т.д.

Как научиться брать на себя ответственность

Зачем нужны границы в отношениях с детьми?

Световозвращающие элементы на детской одежде

Как победить свой возраст? Восемь уникальных способов, которые помогут достичь долголетия

Как слышать голос Бога

Классификация ожирения по ИМТ (ВОЗ)

Глава 3. Завет мужчины с женщиной

Оси и плоскости тела человека – Тело человека состоит из определенных топографических частей и участков, в которых расположены органы, мышцы, сосуды, нервы и т.д.

Отёска стен и прирубка косяков – Когда на доме не достаёт окон и дверей, красивое высокое крыльцо ещё только в воображении, приходится подниматься с улицы в дом по трапу.

Отёска стен и прирубка косяков – Когда на доме не достаёт окон и дверей, красивое высокое крыльцо ещё только в воображении, приходится подниматься с улицы в дом по трапу.

Дифференциальные уравнения второго порядка (модель рынка с прогнозируемыми ценами) – В простых моделях рынка спрос и предложение обычно полагают зависящими только от текущей цены на товар.

Прорезались 8 молочных резцов, верхние зубы, перекрывая нижние, соприкасаются при смыкании, язык за зубами, при глотании упирается в твердое небо и передние зубы, дыхание носовое.

2) прорезались нижние резцы, нижняя челюсть смещена кзади на 1 см, язык при глотании прокладывается между альвеолярными валиками, дыхание носовое.

3) прорезались резцы нижние и верхние, первые молочные моляры – 12 зубов, верхние зубы при смыкании челюстей смыкаются, язык за зубами, дыхание носовое

КОГДА НАЧИНАЕТСЯ МИНЕРАЛИЗАЦИЯ ВРЕМЕННЫХ ЗУБОВ?

1) на 6 – 7 неделе беременности матери

С 5-го месяца антенатального периода

3) после рождения ребенка

КОГДА НАЧИНАЕТСЯ ФОРМИРОВАНИЕ КОРНЕЙ ВРЕМЕННЫХ ЗУБОВ?

1) в возрасте 4,5 – 5 лет

К концу 1-го года жизни ребенка

3) к 2,5 – 3 годам

УКАЖИТЕ СРОКИ ЗАКЛАДКИ ПЕРВЫХ II МОЛЯРОВ 6:6

На 5 м месяце внутриутробной жизни

2) сразу после рождения ребенка

3) на 6 – 7 неделе внутриутробного развития

КОГДА, ПОЧЕМУ ПРИМЕНЯЕТСЯ ОТСРОЧЕННЫЙ МЕТОД ПЛОМБИРОВАНИЯ II ЗУБОВ У ДЕТЕЙ ПО ПОВОДУ КАРИЕСА?

1) в незрелых зубах в полостях III, IV кл. до созревания зуба

В связи с обильной саливацией у пациента

3) при недостатке времени у врача

КАКИЕ ПАСТЫ СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ ПРИ АМПУТАЦИОННОМ МЕТОДЕ ЛЕЧЕНИЯ ПУЛЬПИТОВ ВРЕМЕННЫХ ЗУБОВ ДЕВИТАЛЬНЫМ МЕТОДОМ?

1) пасты, содержащие антисептики, кортикостероиды

Формалиносодержащие пасты

3) цинк-эвгеновую пасту

УКАЖИТЕ СРЕДСТВА ЭТИОЛОГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ОСТРЫХ ГЕРПЕТИЧЕСКИХ СТОМАТИТОВ

Противовирусные мази

2) противогрибковые мази

3) кератопластические средства

КАКАЯ ФОРМА ПУЛЬПИТА НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ ВРЕМЕННЫХ ЗУБОВ?

1) острый диффузный пульпит, т.к. процесс у детей распространяется быстро

Хронический фиброзный пульпит

3) хронический гангренозный пульпит

КАКИЕ ПЛОМБИРОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ МОЖНО ПРИМЕНЯТЬ У ДЕТЕЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ СРЕДНЕГО КАРИЕСА БЕЗ ПРОКЛАДКИ?

Поликарбоксилатный цемент, лактодент

2) силикофосфатные цементы

3) эпакрил, др. компазиты

ПРИЗНАКИ, ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ ДЕКОМПЕНСИРОВАННОЙ ФОРМЫ ТЕЧЕНИЯ КАРИЕСА У ДЕТЕЙ

Локализация кариозных плоскостей в имунных зонах

2) наличие пигментированного плотного дентина

3) поражение только жевательных зубов

ПРИНЦИП ОКАЗАНИЯ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ ПРИ ОСТРОМ ГНОЙНОМ ПЕРИОСТИТЕ У ДЕТЕЙ

1) вскрытие периостального абсцесса и удаление “причинного зуба”

2) удаление “причинного зуба”

3) раскрытие полости зуба и апикального отверстия

4) периостотолия

ПРИЧИНЫ ЛОКАЛЬНОГО ПАРАДОНТИТА У ДЕТЕЙ

1) низкий уровень гигиены полости рта

Мелкое преддверие полости рта, аномалии уздечек

3) гормональные дисфункции

КАКОВ КРИТЕРИЙ ИЗЛЕЧЕНИЯ ХРОН.ВЕРХ.ПЕРИОДОНТИТА?

Восстановление костной ткани в области разрежения

2) обтурация корневого канала до верхушки

3) отсутствие клинических признаков воспаления

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПЛОМБИРОВАНИЯ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ М ЗУБОВ

1) резорцин-формалиновая смесь

2) жидкий фосфатцемент

Пасты: серебряная, рез.формалиновая, эвгеноловая

ОПТИМАЛЬНЫЕ СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАСТИКИ УЗДЕЧКИ ЯЗЫКА

Сразу после рождения ребенка

2) в возрасте 5 лет

3) в школьном возрасте

ОПТИМАЛЬНЫЕ СРОКИ ПЛАСТИКИ УЗДЕЧКИ ВЕРХНЕЙ ГУБЫ

В стадии прорезывания 2:2 вторых верхних резцов, в возрасте 8-9 лет

2) в возрасте 5-6 лет

3) после 13 лет

ПРИ НАРУШЕНИИ КАКОЙ ФУНКЦИИ ХАРАКТЕРНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ УЗКИЕ НОЗДРИ, ПЕРЕНОСИЦА ШИРОКАЯ, ГУБЫ НЕ СОМКНУТЫ, КОНТУР ПОДБОРОДКА ДВОЙНОЙ?

Функции дыхания

2) функции жевания

3) функции глотания

4) функции речи

КАКАЯ АНОМАЛИЯ ПРИКУСА ХАРАКТЕРНА ПРИ ПАТОЛОГИИ В ТРАНСВЕРСАЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ?

1) прогнатия ложная

2) открытый

3) глубокий

Перекрестный односторонний

КАКАЯ АНОМАЛИЯ ПРИКУСА ХАРАКТЕРНА ПРИ ПАТОЛОГИИ В ВЕРТИКАЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ?

Глубокий

2) дистальный /прогнатия /

3) перекрестный 2-х сторонний

4) алентия

ИМЕЮТСЯ ЛИ РАЗЛИЧИЯ В СТРОЕНИИ КОРНЕВОЙ И КОРОНКОВОЙ ПУЛЬПЫ?

1) нет, ибо корневая пульпа является непрерывным продолжением коронковой

2) корневая пульпа значительно отличается от коронковой по строению, ибо она является промежуточной между коронковой пульпой и периодонтитом

Корневая пульпа незначительно отличается от коронковой, по строению она ближе к ней, чем к периодонтиту

Источник

Основными зонами роста челюстей на верхней челюсти являются дистальные участки (область верхнечелюстных бугров и участки, прилегающие к крыловидному отростку), на нижней – суставные отростки, суставные головки и задние края ветвей. На форму челюстных костей влияет функциональная нагрузка. Если рост челюстей нарушается, то возникает диспропорция между их размерами и величиной зубов. В связи с этим давление, оказываемое на челюстные кости с целью замедления их роста, или натяжение с целью его усиления может повлиять на расположение зубов.

Лицевой скелет на телерентгенограммах головы условно можно рассматривать как состоящий из двух частей – верхней (краниальной) и нижней (гнатической). Границами краниальной части являются плоскости N-Se, Pn, SpP, C1-СГ, границами гнатической части – плоскости SpP, Pn, MP, MTr Окклюзионная плоскость (ОсР-Pn) разделяет эту часть на два участка – верхнечелюстной и нижнечелюстной.

Для выявления возрастных изменений строения лицевого отдела черепа, имеющих или не имеющих существенного значения для ортодонтической диагностики, плана лечения и его прогноза, было проведено сравнение телерентгенометрических данных, полученных при сменном и постоянном ортогнатичес-ком, дистальном и мезиальном прикусах [Малыгин Ю. М., 1986].

При ортогнатическом прикусе подтверждено мнение о практическом прекращении роста краниальной части лицевого скелета после 7 лет. Таким образом, переднее основание черепа может служить областью для его сравнения с другими растущими частями. Выявлен незначительный рост этой части черепа вверх и вперед на 1,5 мм (Oc’-Se, n-N).

Практически не изменяются размеры нижней челюсти: углы GnCoGo и Go, ее апикальный базис (Ос’-В) и ее вертикальное положение в черепе (Se-Со). Поэтому не увеличиваются достоверно Y-ось и высота нижней передней части лица (Gn- SpP), что в свою очередь может объяснить стабильность суборбитальной высоты лица и формы его профиля (угол Т). Стабильны положение подъязычной кости (Gn-Ну), первых премоляров (углы 4SpP, 4MP), зубоальвеолярная высота в области резцов (1 – SpP, 1 – MP) и нижних моляров (Б – MP), а также линейное положение верхних моляров ( 6 – Zy).

В норме в процессе роста лицевой скелет удаляется от мозгового отдела черепа (точка Ос’). Особенно это касается его гнатической части, так как здесь наблюдается более выраженный прирост костной ткани, а именно удлинение тела верхней челюсти на 2,125 мм и ветвей нижней на 4,344 мм. Увеличение высоты ветвей (МТ2), а не длины тела (МТ,) показывает, что зона роста нижней челюсти находится за пределами зубного ряда, преимущественно в области суставных головок (увеличение расстояния Gn-Со на 4,357 мм при негарантированном увеличении Y-оси на 2,697 мм).

Рост гнатической части лицевого скелета сопровождается перемещением и вращением (инклинацией) нижней челюсти вперед и вверх относительно переднего основания черепа (углы MPPn, SeNB, SeNPg, NSeCo, GnCoH) и верхней челюсти (углы MM, 6SpP). Очевидно, это ведет к увеличению вертикального и сагиттального резцового перекрытия и изменению осевого положения резцов и моляров относительно базиса челюстей (протрузия верхних резцов на 5,145°, нижних – на 4,387°, ретрузия верхних 6-х зубов – на 6,838° и нижних 6-х зубов на 4,565°). Происходит мезиальное перемещение зубов (Ос’ – 6, Ос’. – Ъ, 4 к «стресс-оси»), которое приводит к сокращению длины зубных дуг в области прорезавшихся зубов, при их общем удлинении за счет позади прорезывающихся зубов. Изменяется угол наклона окклюзионной плоскости относи-тельно переднего основания черепа.

Изменения в зубоальвеолярной зоне более выраженные, чем в гнатической, вызваны мезиальным смещением зубоальвеолярной дуги относительно своего базиса. Быстрее и интенсивнее изменяется зубная дуга, позднее растет альвеолярная и еще позднее базальная дуга челюстей (рис. 2.8).

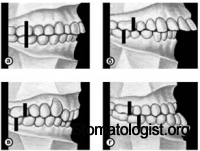

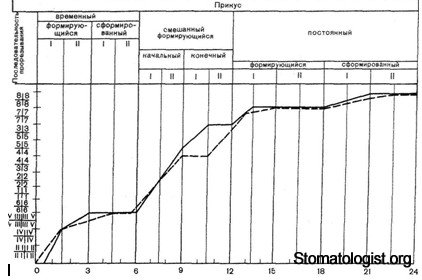

Рис. 2.8. Формирование зубных дуг временного и постоянного прикусов и их взаимосвязь с ростом альвеолярных и челюстных дуг.

I, II – фазы формирования прикуса; сплошная линия – зубная дуга, пунктирная – альвеолярная дуга.

При дистальном прикусе в отличие от нормы в периоде смены зубов наблюдается активный рост мозгового скелета (Se-N, Se-Co, N-Cl, CI-CI’, Oc’-Se, Oc’-N), который способствует увеличению передней и средней высоты (N-SpP, NSe-Or) краниальной части лицевого скелета. Это указывает на временную задержку физиологического роста этой части лица, что отражается на типе лица (угол I), т. е. имеется тенденция к ретроинклинации. Наблюдается более интенсив-ный прирост тела верхней челюсти (A’-PNS, Ос-А, Ос’- SpP, T-PNS). Частично сдерживается нормальное укорочение верхней зубной дуги и физиологический наклон верхних зубов (углы ISpP, 4SpP, 6SpP), что обусловлено чрезмерным ме-зиальным перемещением боковых зубов, протрузией передних зубов (ОС-6, 6 к Zy, 4 к «стресс-оси») и интенсивным зубоальвеолярным удлинением (1 – SpP, 6 – SpP). Все это приводит к усиленному развитию лица в глубину и высоту, что в свою очередь отражается на типе лица по Бимлеру.

При дистальном прикусе по сравнению с нормой имеется задержка роста нижней челюсти, так как не происходит фи-зиологического увеличения углов, характеризующих изменение ее размера и положения (углы MPPn, SeNB, SeNPg, NSeGn, ММ). В то же время наблюдается значительная интенсификация задержавшегося роста нижней челюсти в периоде постоянного прикуса по сравнению со сменным и при сравнении с нормой. Прирост тела нижней челюсти (МТ,) составляет 5,506 мм, чего нет в норме, а ее общей длины (Gn-Со) – 8,781 мм, т. е. в 2 раза больше, чем в норме. Толщина подбородочного отдела (Pg-Me) увеличивается на 0,761 мм, чего нет в норме. Более интенсивно, чем в норме, происходит мезиальное переме-щение нижней челюсти (Ос’-Pg), ее апикального базиса (Ос’-В) и зубной дуги (Ос’-6″). Угловые характеристики, как и в норме, остаются практически неизменными (углы Go, GnCoGo).

В результате активизации роста нижней челюсти она перемещается вперед и вниз: отмечаются удлинение Y-оси на 10,293 мм, увеличение высоты передней нижней части лица (Gn-SpP) на 5,776 мм и увеличение расстояния между нижней челюстью и подъязычной костью (Gn-Ну) на 5,445 мм, чего нет в норме.

В процессе роста при дистальном прикусе наблюдаются:

1) задержавшееся ранее зубоальвеолярное удлинение в области верхних зубов и моляров (1 – SpP, 6 – SpP), чего нет в норме;

2) менее интенсивная физиологическая протрузия нижних резцов (угол IMP), отсутствие физиологической ретрузии нижних первых моляров (уго6″МР); 3) в 2 раза меньшее физиологическое мезиальное перемещение нижней зубной дуги;

4) менее интенсивный, чем в норме, рост ветвей нижней челюсти (МТ2). Все это в конечном счете нарушает физиоло гическое изменение: сагиттального и вертикального резцового перекрытия и угла наклона окклюзионной плоскости (ОсРРп).

Вместо физиологического наклона нижней челюсти вперед и вверх (угол GnCoH) на 2,33б°при дистальном прикусе в процессе роста имеет место наклон ее назад и вниз на 2,792°. Это не позволяет уменьшить расстояние Pn-Pg, наблюдающееся в норме, а следовательно, несмотря на рост нижней челюсти, эстетика лица не улучшается, усиливается его выпуклость.

При мезиальном прикусе в отличие от нормы в период смены зубов наблюдается активный рост мозгового скелета (С1-СГ, Ос’-Se), он почти в 2 раза интенсивнее. При этом возрастные изменения размеров краниальной части лицевого скелета не влияют практически на тип лица, т. е. не улучшают его форму.

Не наблюдается физиологического прироста длины верхней челюсти (A’-PNS), замедлено прорезывание верхних моляров (Ос’-6, 6 к Zy) и физиологический наклон верхних зубов (угол ISpP), т. е. мезиальное перемещение верхней зубной дуги (4 к «стресс-оси»), запаздывают рост апикального базиса (Ос’-А) и вертикальное прорезывание зубов (1 – SpP, 6 – SpP) – это указывает на задержку роста верхней челюсти как причину мезиального прикуса.

При мезиальном прикусе по сравнению с нормой выявля-ется чрезмерный рост нижней челюсти, так как с возрастом наблюдается в 2 раза более интенсивный рост ветвей нижней челюсти (МТ2) и в 8 раз – ее тела (МТ,).

В результате перемещения нижней челюсти вперед и вниз происходят удлинение Y-оси, чего почти нет в норме, увели-чение расстояния Ос’-Pg в 4 раза больше, чем в норме, удлинение апикального базиса (ОС-В), чего не наблюдается в норме, перемещение вперед нижней зубной дуги (Ос-Б) в 2 раза больше, чем в норме, но ее длина остается в пределах нормы. Эти морфологические отклонения приводят к увеличению высоты передней нижней части лица (Gn-SpP) и удалению нижней челюсти от подъязычной кости (Gn-Ну), чего нет в норме. Происходит зубоальвеолярное удлинение в области нижних резцов и моляров (1-MP, 6″-MP), чего не отмечается в норме, а в конечном счете нет физиологического увеличения резцового перекрытия. В итоге нарушается позиция нижней челюсти в пространстве лица: она занимает переднее положение относительно верхней челюсти и переднего основания черепа, поэтому происходит «уплощение» лица и ухудшение его эстетики (угол Т, Pn-Pg).

Зубочелюстную систему, формирующуюся на протяжении двух десятилетий, следует рассматривать как постоянно изменяющуюся, находящуюся под влиянием функции. Функциональное напряжение мышц, начинающееся во внутриутробном периоде (заглатывание амниотической жидкости), постоянно усиливается после рождения ребенка (дыхание, глотание, сосание, жевание, речь) и влияет на форму челюстей. Постепенно изменение формы происходит наряду с изменением функциональной нагрузки. В этом диалектическом положении о единстве формы и функции заложена широкая возможность тактического действия ортодонта. Изменяя форму челюстных костей, можно изменить функцию зубочелюстной системы и, наоборот, изменяя функцию, можно достигнуть функционально устойчивой формы.

Источник

Анатомо-физиологические особенности зубочелюстной системы ребенка от 0 до 6 лет.

Этапы формирования прикуса:

? беззубая полость рта новорожденного (до 6 месяцев);

? формирующийся временный прикус (6 мес. – 3 года);

? сформированный временный прикус (3-6 лет);

? ранний сменный (6 – 9 лет);

? поздний сменный (9 – 12 лет);

? постоянный прикус (после 12 лет).

Беззубая полость рта новорожденного:

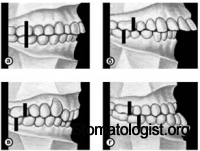

Соотношение челюстей определяется по физиологическим показателям развития зубочелюстной системы ребенка: новорожденный, 6 мес., 9 мес., 12 мес., 18 мес., 2 года, 3 года – сформированный временный прикус.

По соотношению челюстей в сагитальном, т.е. в передне-заднем направлении различают 3 разновидности:

? 1 тип. Нижняя челюсть – находится позади верхней в пределах 10-15мм. При этом альвеолярный край нижней челюсти располагается кзади, мезиальный край десневых бугорков _______|_______ расположен сзади

85 84 | 74 75

соответствующих десневых бугорков верхней челюсти.

? 2 тип. Нижняя челюсть находится значительно позади верхней, чем при первом типе, при этом зубные бугорки верхней челюсти шире, чем на нижней челюсти, что характеризует увеличение размеров верхней челюсти.

? 3 тип. Альвеолярный край нижней челюсти на уровне резцов и клыков расположен ближе к языку, чем та же область альвеолярной дуги на верхней челюсти и бугорки ___|___ расположены более кпереди, чем

84 | 74

соответствующая часть бугорков 54| 64

|

В переднем отделе имеется вертикальная щель ~ 3 мм. Уздечка верхней губы прикреплена у гребня альвеолярного отростка. О достаточной длине уздечки языка свидетельствует острый кончик напряженного языка. Дыхание свободное носовое, сосание и глотание активное инфантильное.

Формирующийся временный прикус в 6 месяцев:

Прорезываются два нижних центральных резца; нижняя челюсть перемещается вперед, гребень ее альвеолярного отростка располагается на уровне верхнего; язык находится за зубами.

Формирующийся временный прикус в 9 месяцев:

Прорезываются верхние центральные резцы, они перекрывают нижние более, чем на половину высоты коронки. Функция сосания затухает, формируется функция жевания; начинается формирование функции речи.

Формирующийся временный прикус в 12 месяцев:

Прорезываются боковые резцы на верхней и нижней челюстях; в боковых участках происходит утолщение десневых валиков, в связи с подготовкой к прорезыванию моляров. Активизируется жевание, формируется соматический тип глотания. Заканчивается рост нижней челюсти в ширину в переднем отделе. Место прикрепления уздечки верхней губы сместилось на несколько мм к основанию альвеолярного отростка.

Формирующийся временный прикус в 18 месяцев:

После прорезывания первых временных моляров произошло первое физиологическое повышение прикуса – верхние резцы перекрывают нижние не более, чем на 1/3 высоты коронки. Дыхание свободное носовое, жевание активное, глотание соматическое (без видимого напряжения мышц околоротовой области) язык в покое и при разговоре располагается за передними зубами.

Формирующийся временный прикус в 24 месяца (2 года):

Прорезались все временные зубы на обеих челюстях.

Сформированный временный прикус в 3 года:

Зубные ряды обеих челюстей в форме полуокружности имеют по 10 зубов каждый; при сомкнутых зубах верхние несколько перекрывают нижние во всех отделах. Дистальные поверхности вторых моляров при смыкании образуют мезиальную ступеньку (благоприятный тип), дистальную ступеньку или располагаются в одной плоскости (неблагоприятные типы). В каждом зубном ряду зубы располагаются с диастемой и множественными тремами, с тремами приматов (благоприятные типы), без трем (неблагоприятный тип). Дыхание свободно носовое, жевание активное, глотание соматическое, язык в покое и при разговоре располагается за передними зубами.

Правильное строение временного прикуса:

Прикус – соотношение зубных рядов при их смыкании с наибольшим количеством контактов. Следовательно, норма прикуса – это понятие о правильном положении зубов, форме зубных рядов и соотношении челюстей, соответственно виду прикуса и периоду его развития до полного формирования постоянного прикуса.

Правильное строение временного прикуса характеризуется следующими клиническими признаками:

? 10 зубов на верхней челюсти и 10 зубов на нижней челюсти образуют зубные ряды, имеющие форму полуокружности.

? Верхние передние зубы немного перекрывают нижние и плотно с ними контактируют.

? В области боковых зубов в состоянии окклюзии отличается плотное бугорковое фиссурное смыкание первых и вторых моляров.

? Фронтальные зубы располагаются с тремами и без них.

? Дистальные поверхности вторых временных моляров находятся в одной вертикальной плоскости либо с наличием мезиальной или дистальной ступени.

? Более благоприятным следует считать смыкание 55| 65 с мезиальной ступе-

85| 75

нью, что позволяет прогнозировать правильное, т.е. нейтральное (бугорковофиссурное) соотношение 16| 26 .

46| 36

? Для характеристики положения челюстей в передне-заднем направлении следует учитывать и смыкание клыков. Правильным является их нейтральное смыкание.

? К норме относится наличие физиологической диастемы и трем на обеих челюстях между боковыми резцами и клыками.

? На нижней челюсти имеются еще тремы между клыками и первыми молярами, так называемые тремы приматов.

2.Внутриротовое обследование.

? Соотношение челюстей (в сагитальном, вертикальном и трансверзальном направлениях).

? Форма альвеолярного отростка верхней челюсти, нижней челюсти.

? Аномалия положения зубов, аномалия отдельных зубов.

Варианты нормы зубных рядов:

? На первом году жизни и в раннем детском возрасте происходит активный рост челюстных костей и устанавливается их правильное (нейтральное) соотношение в лицевом скелете в соответствии с перестройкой функции сосания, глотания, жевания. В связи с этим могут наблюдаться различные диспропорции, а именно:

? -При глотании до полного прорезывания временных зубов язык в стадии отправного толчка располагается между передними зубами.

? -Отличается напряжение подбородочной и круговой мышцы рта при глотании и в состоянии физиологического покоя.

? -Нижняя челюсть занимает постериальное положение.

? -Глубокий прикус в связи с неполным прорезыванием временных зубов.

? В периоде сформированного временного прикуса к признакам диспропорции относятся: расположение дистальных поверхностей 55| 65

85| 75

в одной вертикальной плоскости или дистальной ступенькой, отсутствием трем, уменьшение глубины фронтального перекрытия, уплощение фронтального участка нижней зубной дуги.

? Перечисленные симптомы могут быть определены, как преходящие, но если эти симптомы регистрируются и с неправильно протекающими функциями дыхания, глотания, речи, они могут рассматриваться, как начало патологии.

Ранний сменный прикус:

? Ко времени, предшествующему смене временных зубов (5-6 лет) постоянными к показателям нормы относят значительную (физиологическую) стираемость режущих краев временных резцов и бугров клыков и моляров.

? Увеличение размеров зубных дуг в трансверзальном направлении между центральными и боковыми резцами, между клыками и временными молярами.

? Смена временных зубов постоянными характеризуется ростом альвеолярных отростков в сагитальном и трансверзальном направлениях, что связано с прорезыванием первых постоянных моляров и центральных резцов. Для правильного положения резцов требуется значительное увеличение размеров альвеолярных дуг. Зачатки постоянных резцов располагаются позади временных, поэтому их правильное прорезывание обеспечивается физиологической резорбцией корней временных зубов и достаточной величиной апикального базиса, которая обусловлена генетическими факторами. Значительный прирост костной ткани в сагитальном направлении за счет ветвей нижней челюсти, создает условие для правильного прорезывания 16| 26 ; нормой их соотношение принято считать

46| 36

положение, когда передне-щечные бугры 16| 26 в центральной окклюзии контактируют с передними межбугровыми фиссурами 46| 36.

? Правильное положение 16| 26 в передне-заднем направлении

46| 36

обеспечивает и правильное вертикальное положение 46| 36 и в дальнейшем определяет правильное формирование окклюзионной поверхности зубных рядов.

? Прорезыванием 16| 26 и 12 11| 21 22 заканчивается ранний или

46| 36 42 41| 31 32

первый период сменного прикуса. В норме 16| 26 находятся в нейтральном

46| 36

соотношении, верхние резцы перекрывают нижние на 1/3 их высоты, что зависит от правильного соотношения величины их коронок.

? Норма второго периода сменного периода характеризуется последовательностью и симметричностью прорезывания первых и вторых премоляров, затем постоянных клыков.

? Среди наиболее часто встречающихся пороков строения полости рта, нуждающиеся в коррекции в дошкольном возрасте, являются: аномалийные прикрепления уздечки языка, верхней и нижней губы, мелкое преддверие полости рта, сверхкомплектные и ретинированные зубы.

? Уздечка языка.

? Функциональные нарушения речевой деятельности связаны с неправильным прикреплением уздечки языка, которая может быть определена уже с первых дней жизни ребенка. Эта патология может проявляться в затруднении или даже невозможности сосательных движений из-за ограниченности подвижности языка. Эта проблема решается только хирургическим путем, причем желательно до первого кормления, в крайнем случае до трехмесячного возраста ребенка. Подсечение уздечки обеспечивает движение языка, достаточного для нормального акта сосания. Однако в ряде случаев в дальнейшем это не нормализует полностью положение и функции языка. Укороченную уздечку языка выявляют иногда у родителей или близких родственников детей, что можно считать семейной особенностью. При этом и аномалии прикуса бывают аналогичными и звуки «р», «л», «с», а также шипящие обычно произносятся неправильно.

? По данным Е.Н. Удовицкой (1987г.), обследовавшей детей г. Киева, уздечка зыка в трехлетнем возрасте должна выглядеть следующим образом: одним концом прикрепляться к языку на расстоянии 1,5 см от его кончика, другим концом крепиться за выводным протоком подчелюстных и подъязычных желез.

? Ф.Я. Хорошилкина (1993г.) дает описание уздечки языка по форме и плотности, а также особенностям соединения ее волокон с мышцами языка. Различают пять видов уздечек, ограничивающих подвижность языка:

? 1. Тонкие, почти прозрачные уздечки, нормально прикрепленные к языку, но ограничивающие его подвижность в связи с незначительной протяженностью.

? 2. Тонкие полупрозрачные уздечки, прикрепленные близко к кончику языка, имеющие незначительную протяженность. При поднятии кончика языка в его центре образуется желобок.

? 3. Уздечки, представляющие собой плотный короткий тяж, прикрепленный близко к кончику языка. При выдвижении языка в результате натяжения уздечки кончик его подворачивается внутрь, а спинка набухает. Облизывание верхней губы затруднено, а иногда невозможно. При пальпаторном исследовании такой уздечки выявляют, что подвижность языка обусловлена фиксацией его кончика соединительно-тканным тяжом. Под тяжом, имеющим форму шнура, располагается дубликатура слизистой оболочки.

? 4. Уздечка, характеризуется тем, что тяж хотя и выделяется, но сращен с мышцами языка.

? 5. Уздечка отличается тем, что тяж малозаметен, а его волокна переплетаются с мышцами языка и ограничивают его подвижность.

? Место прикрепления уздечки по данным О.Н.Рисованной (2007г.) может находиться на различном уровне по отношению к надкостнице внутренней поверхности нижней челюсти в области центральных резцов, что приводит к анкилоглосии, впервые проявляющейся уже в грудном возрасте в виде затрудненного глотания.

При укороченной уздечке языка возникают различные варианты приспособления ребенка к данной аномалии, характеризующиеся определенными видами движений языка и прокладыванием его между зубными рядами во время функции и в состоянии покоя. Эти варианты приспособления обуславливают возникновение типичных аномалий прикуса. При нормальной уздечке языка в состоянии физиологического покоя кончик языка прилегает к небной поверхности верхних передних зубов. При укороченной – язык поднимается недостаточно, вследствие чего он не оказывает нужное давление на верхний зубной ряд. Под воздействием губы верхние резцы могут наклониться в небном направлении, при этом развивается мезиальный прикус, за счет уплощения переднего участка верхнего зубного ряда. Давление малоподвижного языка передается на передний участок нижней челюсти и способствует его росту. При ограниченной подвижности кончика языка гипертрофируются мышцы его корня, что может нарушать проходимость носоглоточного пространства для воздушной струи. Открытый прикус при укороченной уздечке языка может быть как в переднем участке зубных рядов, так и в боковых участках. В переднем участке он возникает как следствие расположения кончика языка между зубами в связи с невозможностью поднять его к небной поверхности верхних резцов. В боковых участках открытый прикус развивается вследствие постоянного распластывания языка между боковыми зубами, что препятствует их смыканию. Аномалии прикуса, развившиеся в результате нарушения функции языка, отличаются значительной устойчивостью. Даже длительное использование ретанционного аппарата не всегда обеспечивает стойкие результаты ортодонтического лечения. После снятия ретанционного аппарата под влиянием привычной неправильной функции языка может наступить рецидив аномалий. Поэтому лечение у ортодонта должно проводиться совместно с логопедом.

? Как профилактическое мероприятие в отношении формирования аномалий прикуса пластика уздечки языка должна проводиться у детей до, уплощение фронтального участка нижней челюсти, нарушение речи. После трех лет, то есть в тот период, когда происходит активное формирование этих аномалий. Учитывая возможность проведения этого вмешательства у детей до трех лет в амбулаторных условиях и только под наркозом, следует рекомендовать операцию исключительно тем детям, у которых определяются четкие признаки формирующейся патологии: ретрогения проведенного оперативного вмешательства показана миогимнастика, дополняемая в ряде случаев аппаратурным лечением. У детей, которых аномалийное положение уздечки языка без клинически определяемых признаков формирующейся патологии является фактором риска, лечение начинается с миогимнастики с трех лет. Затем в возрасте 4-6 лет проводится оперативное вмешательство. При выявлении формирующейся к этому времени аномалии прикуса назначают и ортодонтическое лечение.

? Аномалийное прикрепление уздечки верхней губы может вызывать нарушение смыкания губ, способствовать формированию диастемы (промежутка между центральными резцами), препятствовать ортодонтическому лечению при использовании аппарата с вестибулярной дугой.

? Уздечка верхней губы вплетается в десну на границе свободно и прикрепляется в молочном прикусе на любом уровне, вплоть до вершины межзубного сосочка. После смены зубов, уздечка верхней губы прикрепляется выше десневого сосочка, что является нормой. Аномалия размеров или места прикрепления характеризуется, если уздечка прикрепляется к телу десневого сосочка, минуя вершину прикрепляется и вплетается целиком в десневой сосочек и переходит на твердое небо. При натяжении гребень широкий, скаты крутые, сосочек белеет.

? Уздечка нижней губы прикрепляется к альвеолярному отростку ниже основания межзубного сосочка, расположенного между центральными резцами нижней челюсти. Аномалия размеров или места прикрепления уздечки можно определить только при горизонтальном отведении губы, при этом десневой сосочек напрягается и бледнеет.

Глубина преддверия полости рта:

? В этом вопросе нет четкого определения нормы и патологии в дошкольном возрасте. Е.Н. Удовицкая (1987г.) изучала глубину преддверия полости рта. За четырехлетний период с 3 до 7 лет наблюдения у детей не отмечены существенные изменения глубины преддверия полости рта. Уменьшение глубины нижнего преддверия во фронтальном участке отмечалось в возрасте 5 лет в единичных случаях, а в возрасте 6 лет обнаружено у одной пятой обследованных детей – 22%. У остальных детей 6 лет обнаружена умеренная глубина преддверия во фронтальном отделе нижней челюсти.

? Состояние слизистой оболочки полости рта – влажное, бледно-розового цвета, легко ранимое.

Источник