Периоды эмбрионального развития ребенка

Беременность – это физиологический процесс в организме женщины, при котором из зиготы развивается будущий ребёнок.

У беременной женщины прекращаются менструации и приостанавливается созревание новых яйцеклеток. В её организме перестраивается работа органов, изменяются процессы обмена, организм начинает производить вещества, которые требуются для формирования здорового зародыша.

В развитии человека выделяют эмбриональный и постэмбриональный периоды.

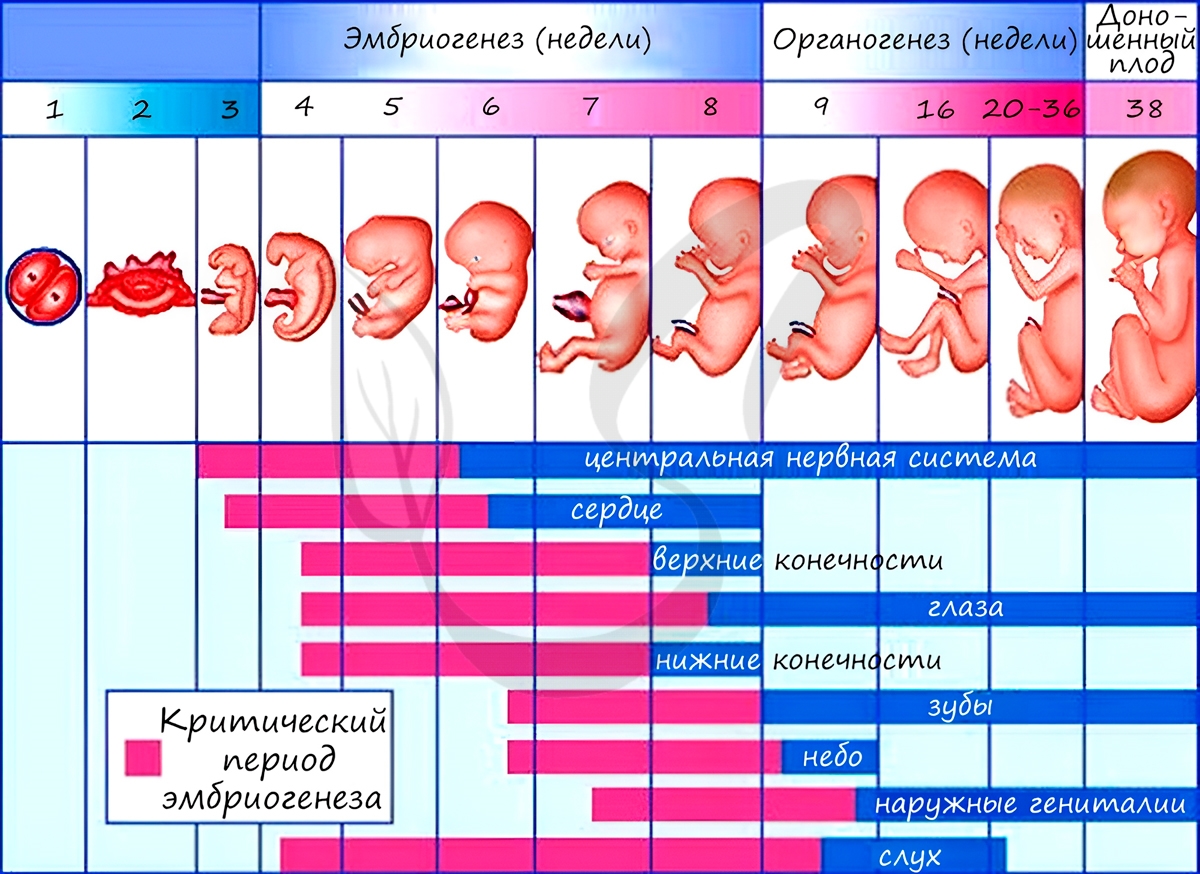

Эмбриональный период (в среднем (280) суток) делится на начальный, зародышевый и плодный периоды.

Начальный период развития

Начальный период – (1)-я неделя развития. В этот период происходит формирование бластулы и её прикрепление к слизистой матки.

Оплодотворённая яйцеклетка (зигота), продвигаясь по маточной трубе, одновременно делится, превращаясь в многоклеточный зародыш, и через (4)-(5) дней попадает в полость матки (к этому моменту микроскопический зародыш состоит из (30)-(32) клеток). В течение одного-двух дней зародыш остаётся в матке в свободном состоянии, а затем погружается в её слизистую оболочку (эндометрий) и прикрепляется к ней (происходит имплантация). Начинается зародышевый период внутриутробного развития.

Зародышевый период. Зародышевые оболочки. Формирование плаценты

Зародышевый период – (2)-я – (8)-я недели.

Органы начинают закладываться к концу (3)-й недели.

На (5)-й неделе образуются зачатки конечностей.

На (6)-(8)-й неделях глаза смещаются к передней поверхности лица, черты которого начинают обозначаться.

К концу (8)-й недели закладка органов заканчивается, и начинается формирование органов и систем органов.

Из части клеток зародыша формируются оболочки:

- наружная оболочка имеет ворсинки с капиллярами (хорион – будущая плацента). Через ворсинки происходит питание и дыхание зародыша.

- Внутри ворсинчатой оболочки имеется ещё одна (тонкая и прозрачная – амнион), которая образует плодный пузырь. В жидкости пузыря плавает зародыш, что предохраняет его от механических повреждений.

К концу (2)-го месяца внутриутробного развития ворсинки сохраняются только на той стороне зародышевой оболочки, которая обращена к матке. Эти ворсинки разрастаются и разветвляются, погружаясь в слизистую матки, обильно снабжённую кровеносными сосудами – развивается плацента. Она имеет форму диска, прочно укреплённого в слизистой оболочке матки.

Через стенку кровеносных капилляров и ворсинок плаценты идёт обмен газами и питательными веществами между организмом матери и ребёнка.

Обрати внимание!

Кровь матери и плода никогда не смешивается.

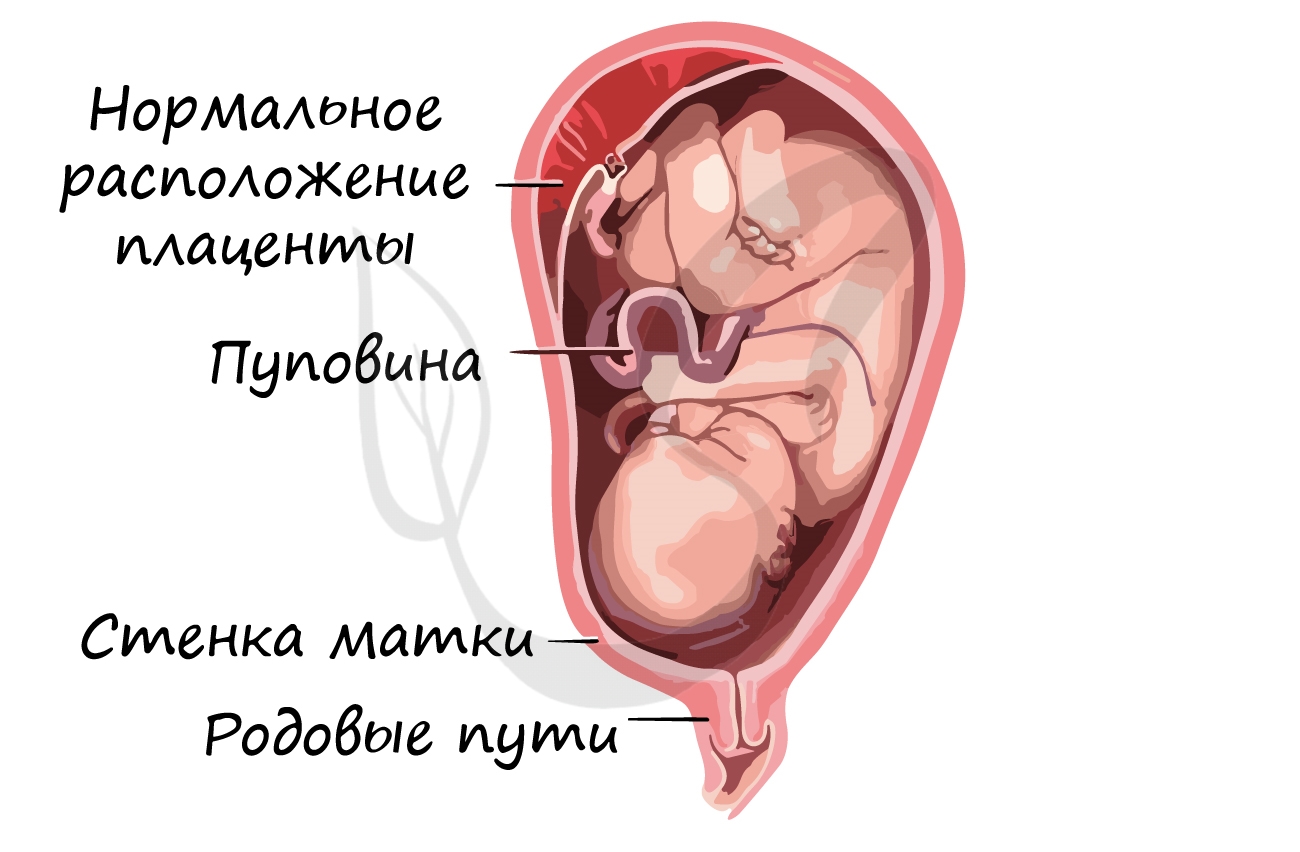

Через (8) недель зародыш становится плодом. Он связанным пуповиной (пупочным кантиком) с плацентой и организмом матери. С этого момента начинается плодный период внутриутробного развития.

Плодный период

Плодный период – с (9)-й недели до рождения.

Головка и туловище формируются к концу (2)-го месяца.

На (3)-м месяце формируются конечности.

На (5)-м месяце начинаются шевеления плода.

К концу (6)-го месяца заканчивается формирование внутренних органов.

На (7)-(8)-м месяцах плод уже жизнеспособен (вне организма матери).

На (40)-й неделе наступают роды.

Роды

Период внутриутробного развития заканчивается рождением ребёнка. К моменту родов плод в матке обычно располагается головой вниз. Для его рождения нужно, чтобы шейка матки достаточно раскрылась, пространство между костями, образующими таз женщины, увеличилось, плодная оболочка лопнула, а жидкость, которая находится в ней, вытекла наружу через влагалище.

Начало родов связано с выделением гормона гипофиза окситоцина, действующего на мышцы матки. Они начинают сильно сокращаться (родовые схватки), и плод проталкивается к шейке матки, а затем – во влагалище.

К схваткам присоединяются потуги (одновременные сокращения матки, брюшного пресса и диафрагмы), в результате которых ребёнок выталкивается через шейку матки, влагалище, и выходит наружу.

Как только голова плода появляется снаружи, акушер (врач, помогающий женщине при родах) захватывает её и освобождает плечи и остальную часть тела ребёнка.

Сразу после родов нужно извлечь слизь изо рта и глотки ребёнка. Первый крик ребёнка – это признак начала лёгочного дыхания. В лёгкие ребёнка поступает воздух, и он начинает дышать самостоятельно.

Затем перевязывают и перерезают пуповину (остаток пуповины засыхает и отпадает через несколько дней, оставляя лишь небольшой рубец – пупок).

Через (15)-(20) мин. после родов плацента отделяется от матки и вместе с остатками пуповины и оболочками плода выходит наружу.

К этому времени в молочных железах женщины уже появляется молоко, в котором есть все необходимые для ребёнка вещества. В молоке содержатся также антитела, которые защищают его организм от разных болезней.

Беременность приводит к возрастанию нагрузки на организм женщины. Поэтому беременной женщине нужно беречь себя от стрессов и переутомления.

При беременности нужно правильно питаться и больше бывать на свежем воздухе.

Нужно полностью исключить употребление веществ (алкоголь, табак, наркотики, многие лекарственные препараты), которые, проникая через плаценту в зародыш, могут привести к нарушениям в его развитии, что может привести к появлению на свет ослабленного новорожденного, который в дальнейшем будет отставать в развитии от своих сверстников.

Источники:

https://prelestnyi.ru/beremennost/1trimestr/4nedel-beremennosti/

https://www.beremka.ru/advice-for-pregnant/gemini/

Источник

От момента образования зиготы и до выхода зародыша из яйцевых оболочек длится эмбриональный период развития.

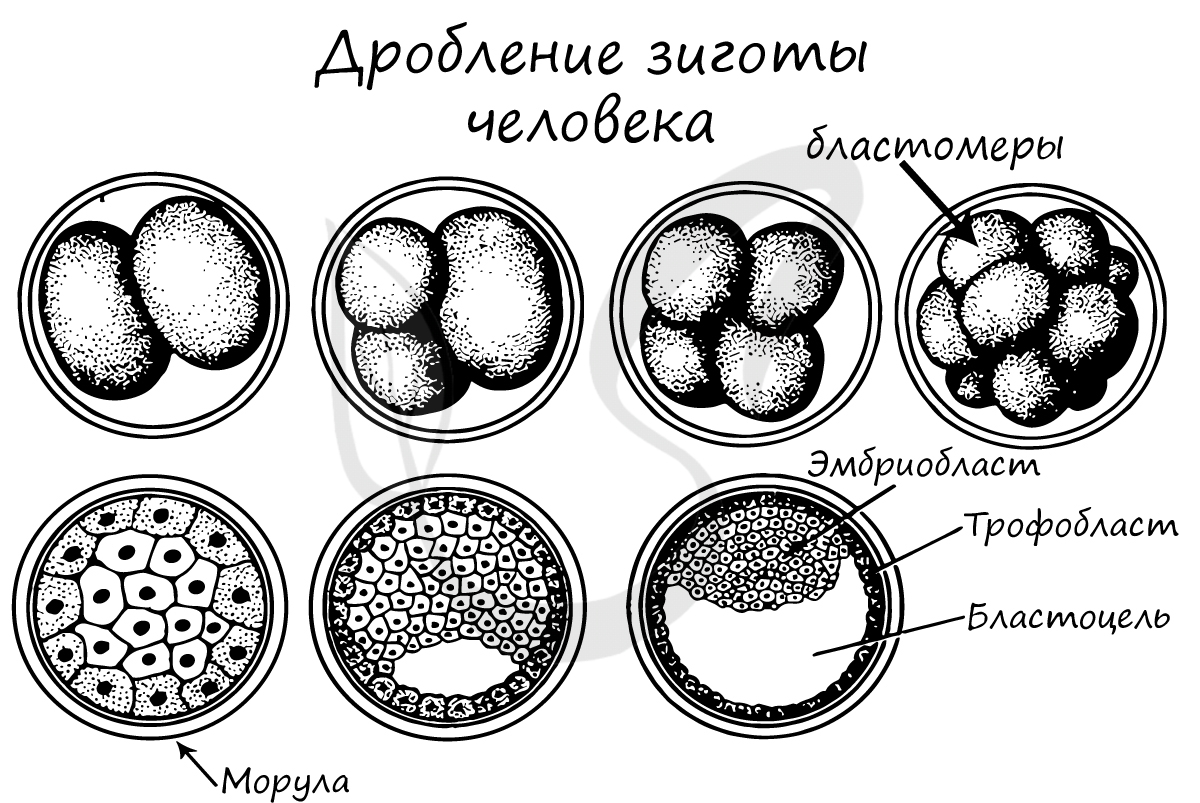

Дробление зиготы

После того, как произошло оплодотворение – слияние сперматозоида и яйцеклетки, образовавшаяся зигота начинает интенсивно делиться. Ее множественные митотические деления называют дроблением.

Важная особенность дробления в том, что не происходит увеличение в размере зародыша: клетки дробятся (делятся) настолько быстро, что не успевают накопить цитоплазматическую массу. Дробление зиготы человека является полным неравномерным асинхронным.

В результате дробления образуется морула. Морула (лат. morum – ягода тутового дерева) – клетка на стадии этапа дробления, когда зародыш представляет собой компактную совокупность клеток (без полости внутри).

Бластуляция

Бластуляция – заключительный период дробления, в который зародыш называется бластулой.

После очередных этапов многократного деления образуется однослойный зародыш с полостью внутри – бластула (греч. blastos – зачаток).

Стенки бластулы состоят из бластомеров, которые окружают центральную полость – бластоцель (греч. koilos – полый). Соединяясь друг с другом, бластомеры образуют бластодерму из одного слоя клеток.

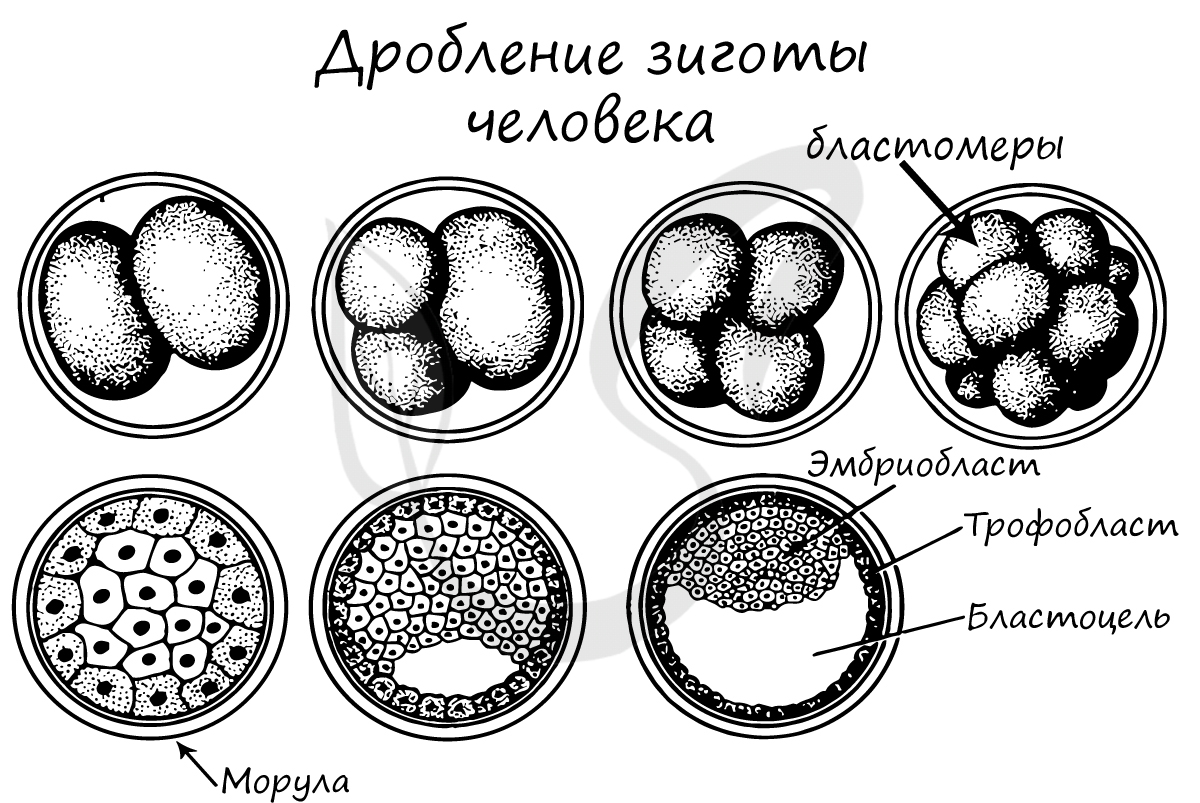

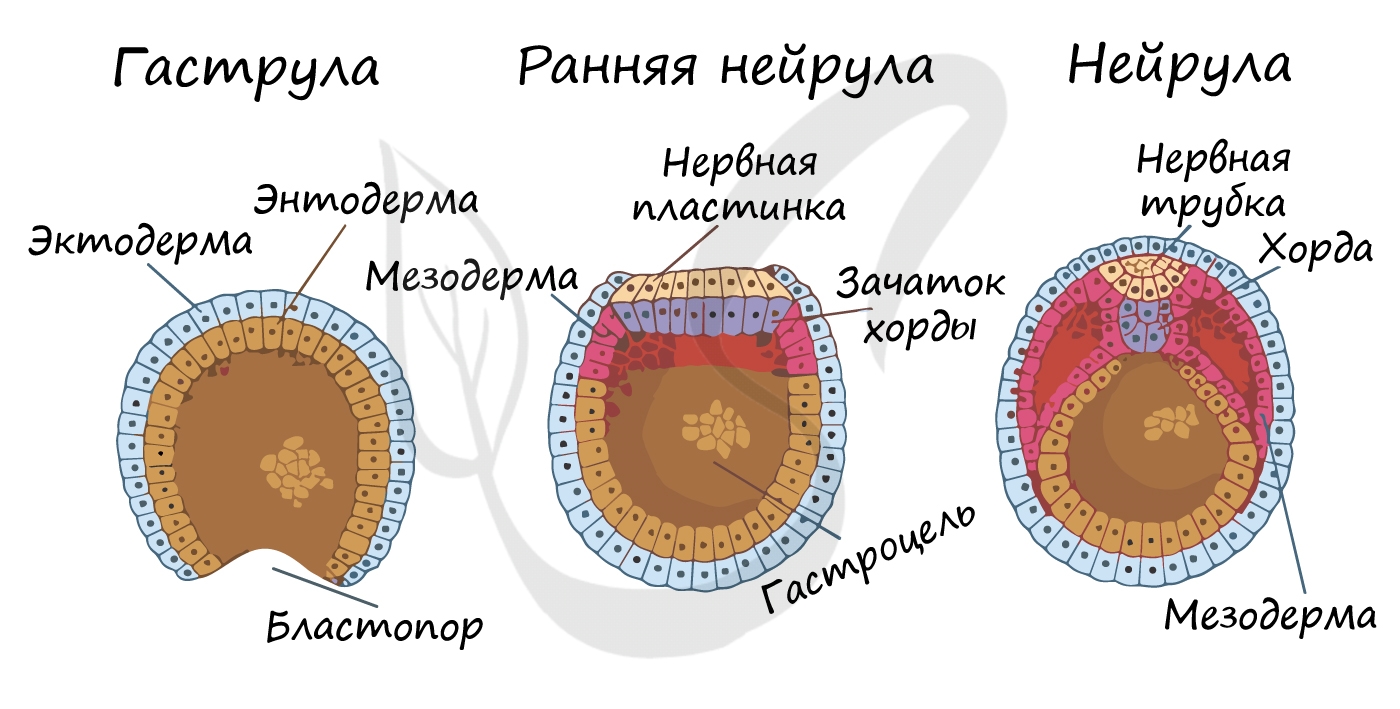

Гаструляция (греч. gaster – желудок, чрево)

Гаструляцией называют стадию эмбрионального развития, в ходе которой клетки, возникшие в результате дробления зиготы, формируют три зародышевых листка: эктодерму, мезодерму и энтодерму.

Стенка бластулы начинается впячиваться внутрь – происходит инвагинация стенки. По итогу такого впячивания зародыш становится двухслойным. Двухслойный зародыш называется – гаструла. Полость гаструлы называется гастроцель (полость первичной кишки), а отверстие, соединяющее гастроцель и внешнюю среду – первичный рот (бластопор).

У первичноротых животных на месте первичного рта (бластопора) образуется ротовое отверстие. К первичноротым относятся: кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые черви, моллюски, членистоногие.

У вторичноротых на месте бластопора формируется анальное отверстие, а ротовое отверстие образуется на противоположном полюсе. К вторичноротым относят хордовых и иглокожих (морских звезд, морских ежей).

При впячивании части бластулы (инвагинации) клетки бластодермы мигрируют внутрь и становятся энтодермой (греч. entós – внутренний). Оставшаяся часть бластодермы снаружи называется эктодермой (греч. ἔκτος – наружный).

Между энто- и эктодермой из группы клеток формируется третий зародышевый листок – мезодерма (греч. μέσος – средний).

Нейрула

Эта стадия следует за гаструлой. Ранняя нейрула представляет собой трехслойный зародыш, состоящий из энто-, экто- и мезодермы. На этапе нейрулы происходит закладка отдельных органов.

Важно отметить, что на стадии нейрулы происходит процесс нейруляции – закладывание нервной трубки. Нервная пластинка, образовавшаяся на ранних этапах, прогибается внутрь, при этом ее края сближаются и, замыкаясь, формируют нервную трубку.

Итак, как уже было сказано, на стадии нейрулы закладываются отдельные органы. Эктодерма образует покровный эпителий и нервную пластинку, мезодерма (из которой в дальнейшем появятся все соединительные ткани), энтодерма – окружает полость первичной кишки (гастроцель), образуя кишечник. От энтодермы отшнуровывается хорда.

Все три зародышевых листка требуют нашего особого внимания, а также понимания того, какие органы и структуры из них образуются.

Эктодерма (греч. ἔκτος – наружный) – наружный зародышевый листок, образует головной и спинной мозг, органы чувств, периферические нервы, эпителий кожи, эмаль зубов, эпителий ротовой полости, эпителий промежуточного и анального отделов прямой кишки, гипофиз, гипоталамус.

Мезодерма (греч. μέσος – средний) – средний зародышевый листок, образует соединительные ткани: кровеносную и лимфатическую системы, костную и хрящевую ткань, мышечные ткани, дентин и цемент зубов, а также выделительную (почки) и половую системы (семенники, яичники).

Энтодерма (греч. entós – «внутренний») – внутренний зародышевый листок, образует эпителий пищевода, желудка, кишечника, трахеи, бронхов, легких, желчного пузыря, мочевого пузыря и мочеиспускательного канала, печень и поджелудочную железу, щитовидную и паращитовидную железы.

Из зародышевых листков образуются ткани, органы и системы органов. Такой процесс называется органогенезом. В период закладки органов важное значение имеет воздержание матери от вредных привычек (алкоголь, курение), которые могут нарушить процесс дифференцировки клеток и привести к тяжелейшим аномалиям, уродствам плода.

Некоторые лекарства также могут оказывать на плод тератогенный эффект (греч. τέρας – чудовище, урод), приводя к развитию уродств. Периоды закладки органов и система органов вследствие их большой важности носят название критических периодов эмбриогенеза.

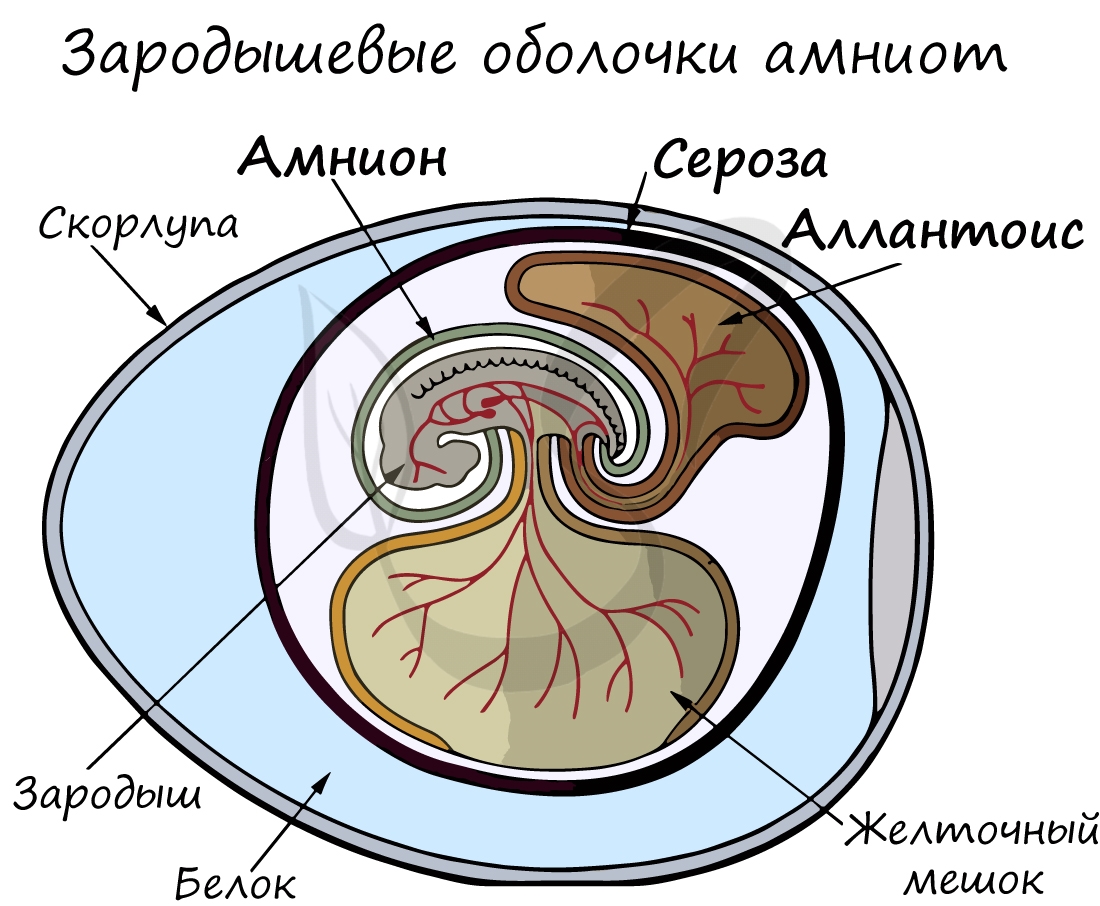

Анамнии и амниоты

Анамнии, или низшие позвоночные – группа животных, не имеющая зародышевых оболочек (зародышевого органа – аллантоиса и амниона). Анамнии проводят большую часть жизни в воде, без которой невозможно их размножение.

К анамниям относятся рыбы, земноводные.

Амниоты – группа высших позвоночных, характеризующаяся наличием зародышевых оболочек. К амниотам относятся пресмыкающиеся, птицы и млекопитающие.

Зародышевый орган, аллантоис, является органом дыхания и выделения.

За счет особых оболочек, развивающихся в ходе эмбрионального развития, амниона и серозы, у амниот формируется амниотическая полость. В ней находится зародыш, окруженный околоплодными водами. Благодаря такому гениальному устройству, амниотам для размножения и развития более не нужно постоянное нахождение в водоеме, они “обрели независимость” от него.

Развитие плода происходит в мышечном органе – матке, которая, сокращаясь во время родов, стимулирует изгнание плода через родовые пути. Питание осуществляется через плаценту – “детское место” – орган, который с одной стороны омывается кровью матери, а с другой – кровью плода. Через плаценту происходит транспорт питательных веществ и газообмен.

Соединяет плаценту и плод особый орган – пуповина, внутри которой проходят артерии, вены.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник

Эмбрио́н (др.-греч. ἔμβρυον), или заро́дыш[1], – ранняя стадия развития животного, когда оно ещё находится в яйце или в матке. У людей термин «эмбрион» применяется к развивающемуся организму в утробе матери до конца восьмой недели с момента зачатия, с девятой недели он называется плодом[2][3][4][5].

Зародышевое развитие, которое происходит обычно в яйцевых оболочках или особых органах организма матери, завершается появлением способности к самостоятельному питанию и активному передвижению[6].

Эмбриональное развитие[править | править код]

Зародышевое, или эмбриональное, развитие живого организма происходит либо в яйцевых оболочках вне организма матери, либо внутри него[~ 1][7].

В ходе этого развития из яйцеклетки возникает многоклеточный организм, состоящий из различных органов и тканей, который способен к самостоятельному существованию. У всех животных зародышевое развитие включает оплодотворение яйца или, в случае партеногенеза, его активацию, за которым следуют стадии дробления, гаструляции, органогенеза с последующим выходом из яйцевых оболочек или рождением[7].

Оплодотворение происходит либо в организме матери, либо в водной среде. За оплодотворением следует дробление яйца, в ходе которого оно последовательно и многократно делится на бластомеры – сперва крупные, а затем всё более и более мелкие клетки. В итоге возникает многоклеточный организм – бластула. Цепь делений дробления создаёт предпосылки для возникновения дифференцировки, то есть различий между частями зародыша. Первичную дифференцировку обусловливает неодинаковый состав цитоплазмы клеток, возникших из разных участков яйца. Способность эмбриональных клеток к передвижениям также важна для формирования органов взрослого организма[7].

На стадии гаструляции обособляются зародышевые листки, и в результате возникает трёхслойная структура – эктодерма (внешний слой), энтодерма (внутренний слой), мезодерма (промежуточный слой)[7].

Хотя на ранних стадиях развития эмбриональные клетки могут развиваться в различных направлениях, под действием ряда факторов они постепенно детерминируются (приобретают способность развиваться в лишь одном определённом направлении)[7].

На стадии органогенеза, который обеспечивается, главным образом, разнообразными клеточными перемещениями и дифференцировкой самих клеток, происходит разделение зародышевых листков на зачатки органов и систем, в ходе которого крупные зачатки дифференцируются на более мелкие, и в результате создаётся всё более и более сложная структура целого организма. Например, из той части эктодермы, которая образует зачаток нервной системы, выделяется головной мозг. Из последнего обособляются зачатки глаз, в которых выделяется сетчатка, а в ней дифференцируются специализированные зрительные клетки -палочки и колбочки[7].

Зародышевое развитие различных групп животных проходит неодинаково: у зародышей рыб образуется большой желточный мешок, птицам свойственны желточный мешок и особые органы – аллантоис и амнион, а млекопитающим, кроме того, ещё трофобласт и плацента[7].

Стадии эмбрионального развития[править | править код]

Зигота[править | править код]

диплоидная (содержащая полный двойной набор хромосом) клетка, образующаяся в результате оплодотворения (слияния яйцеклетки и сперматозоида). Зигота является тотипотентной клеткой, то есть способной породить любую другую. Термин ввёл немецкий ботаник Э. Страсбургер.

Зигота – это первая стадия жизни эмбриона и длится она не более двух суток. Зигота начинает очень быстро делиться и перемещается по маточным трубам, пока не попадет внутрь матки. Внутри матки зигота закрепляется.

Стадия дробления[править | править код]

Бластула[править | править код]

Гаструла[править | править код]

Отличительной особенностью гаструлы является образование так называемых зародышевых листков – пластов (слоёв) клеток. У кишечнополостных на стадии гаструлы формируется два зародышевых листка: наружный – эктодерма и внутренний – энтодерма. У прочих групп многоклеточных животных на стадии гаструлы формируется три зародышевых листка: наружный – эктодерма, внутренний – энтодерма и средний – мезодерма. Процесс развития гаструлы называют гаструляция.

Нейрула[править | править код]

На данной стадии зародышевого развития происходит образование нервной пластинки и её замыкание в нервную трубку.

Эмбрион человека[править | править код]

Внутриутробное (пренатальное) развитие человека продолжается приблизительно 38 недель[8]. Внутриутробное развитие разделяют на зародышевый (эмбриональный) период и плодный (фетальный) период. Такое разделение предложил американский эмбриолог Джорж Стритер [9]. Эмбриональный период длится от оплодотворения до 56 дня развития (8 недель)[9], в этот период развивающийся организм человека называется эмбрионом, или зародышем. Период с 9-й недели развития до рождения в медицинской терминологии именуется фетальным, а внутриутробно развивающийся организм обозначают термином плод[2][3][4][5].

В течение своего развития эмбрион человека увеличивается в размере. В первую неделю развития эмбрион имеет шарообразную форму, его диаметр составляет от 0,12 до 0,2 мм. К 9 неделе развития (конец эмбрионального периода) эмбрион без оболочек и плаценты имеет длину около 5 см[8].

В течение первой недели эмбрион проходит стадии оплодотворенной яйцеклетки (зиготы), обретения многоклеточности (дробление), формирования первых тканей (бластоциста). В течение первой недели эмбрион питается за счет веществ, растворенных в маточной жидкости, но в ходе дальнейшего развития эмбрион устанавливает более тесную связь с организмом матери и получает питательные вещества непосредственно из кровяного русла матери. Контакт между организмом матери и эмбрионом осуществляется в специальных органах и тканях. Для осуществления этого контакта эмбрион прикрепляется к стенке матки (имплантация эмбриона). Имплантация начинается со 2 недели развития. Для осуществления имплантации эмбрион развивает специализированную ткань – трофобласт – которая, частично растворяя слизистую оболочку матки (эндометрий), осуществляет погружение развивающегося эмбриона в стенку матки. Трофобласт является внешним слоем развивающегося эмбриона, он окружает эмбрион со всех сторон, через него осуществляется взаимодействие эмбриона и матки. К 3 неделе развития эмбрион человека начинает развивать зародышевые оболочки: хорион и амнион[8]. Хорион формируется из трофобласта, он представляет собой внешнюю оболочку, которая взаимодействует с кровеносными сосудами матери в тканях матки. К концу эмбрионального периода хорион и децидуальная ткань матки сформируют совместный орган – плаценту. Амнион – внутренняя оболочка, которая прирастает к хориону изнутри и анатомически не отделима от него. Собственно будущий плод находится внутри хориона и амниона. Таким образом, на 3 неделе развития эмбрион человека представляет собой шаровидное образование, диаметром 1-2 см. В акушерской практике такое образование обычно именуют термином “плодное яйцо”. Внутри “плодного яйца” развивается так называемый “зародышевый диск” и примыкаемый к нему “желточный мешок”. Тело будущего человека развивается из той части эмбриона, которая называется “зародышевый диск”, остальные части эмбриона выполняют вспомогательную функцию, они являются временными образованиями: желточный мешок втягивается внутрь эмбрионального кишечника и исчезает, хорион и амнион формируют “плодный пузырь”, который разрывается в процессе родов и отторгается из матки после рождения ребенка (обычно это происходит во время “рождения плаценты”). Такие временные эмбриональные органы называют провизорные органы. Хотя формально и по сути провизорные органы являются частью эмбриона, их часто обозначают термином внезародышевые (экстраэмбриональные) органы. Соответственно ту часть эмбриона, которая в будущем даст плод, а затем тело младенца, часто называют “собственно эмбрионом”. Чтобы избежать путаницы, используют словосочетания “собственно эмбрион” и “эмбрион в оболочках”.

Прекращение беременности до истечения 28 недель вследствие рождения плода может классифицироваться либо как аборт, либо как несвоевременные роды. В СССР прекращение беременности на сроках от 16 до 28 недель считалось несвоевременными родами в случае, если плод доживал до момента выписки матери из лечебного учреждения. Иные ситуации (рождение до 16 недель, смерть плода до момента выписки) причислялись к абортам, подразделяемым на искусственные и самопроизвольные[10], последние также именуются выкидышами.

Причинами самопроизвольных абортов (выкидышей) могут быть[10]:

- инфекционные заболевания, как острые (например, тифы, малярия, краснуха, крупозная пневмония, грипп), так и хронические (например, сифилис, туберкулёз, токсоплазмоз);

- сердечно-сосудистые заболевания (гипертоническая болезнь, тяжёлые пороки сердца), заболевания почек, эндокринные расстройства, психические травмы;

- хронические отравления, вызванные ртутью, бензином, никотином, алкоголем, марганцем;

- несовместимость крови матери и плода (в первую очередь, различие по резус-фактору);

- заболевания половых органов женщины (опухоли и воспалительные процессы половых органов, инфантилизм и др.);

- дефицит витаминов (главным образом, А и Е) в пище беременной;

- хромосомные нарушения.

Наличие вредных привычек может отрицательно сказаться на беременности. Курение матери повышает риск рождения детей, недоношенных по срокам и по весу. Употребление алкоголя связано с задержкой физического и психического развития детей, наличием у них дефектов лица и конечностей, пороков сердца[11].

Статус человеческого эмбриона[править | править код]

Вопрос о статусе человеческого эмбриона рассматривается, среди прочего, в рамках биоэтики. Ключевое значение при таком рассмотрении имеет признание или непризнание «человеческого» содержания у эмбриона[12]. На данный момент статус эмбриона в российском законодательстве не до конца ясен, поскольку трудно «ответить на вопрос о том, воспринимает ли право идею существования эмбриона как субъекта правоотношений». В частности, закон «О трансплантации органов и (или) тканей человека» рассматривает эмбрионы как разновидность человеческих органов, хотя его действие на эмбрионы не распространяется. Далее, существует представление о невозможности считать эмбрион человеком, «так как он не обладает правоспособностью»[13].

В то же время юридическая мысль признаёт, что к человеческим органам эмбрион отнесён быть не может, поскольку является новым организмом со своими собственными органами. Осознаётся и тот факт, что «в эмбрионе заложены все основы жизни». Таким образом, ситуацию следует признать сложной в силу двойственности правовой природы эмбрионов, что создаёт серьёзные правовые проблемы, ибо «возникает вопрос о том, может ли эмбрион быть объектом правоотношений»[13].

Право собственности на эмбрионы[править | править код]

Эмбрионы становятся предметом имущественных споров в разных странах, включая США. Весьма известно так называемое дело Дэвисов (слушалось в 1989 году в штате Теннеси), когда в процессе раздела имущества разводящихся супругов возник вопрос о правах на ранее замороженные эмбрионы. В итоге суд передал эмбрионы матери во временное владение для целей имплантации. Кроме того, суд установил, что человеческая жизнь начинается с момента зачатия и что по этой причине эмбрион не является объектом права собственности[13].

Однако в другом деле, которое слушалось в Нью-Йорке в 1995 году, эмбрионы были переданы бывшей жене в собственность. Известен также случай, когда супруги требовали изъять из лаборатории ранее переданный ими на исследование эмбрион. В итоге суд потребовал передать эмбрион супругам, не обнаружив, однако, наличия права собственности и подтвердив, «что человеческий эмбрион не является объектом права собственности»[13].

Таким образом, американская правовая мысль в принципе готова признать эмбрион объектом правоотношений, однако этот объект весьма специфичный: как правило, суды не признают право собственности на эмбрионы, поскольку последние являются началом новой человеческой жизни[13].

Права эмбриона[править | править код]

В дискуссиях о приемлемости или неприемлемости тех или иных манипуляций с эмбрионами важное место занимает понятие прав эмбриона. В частности, запрет на использование эмбриона или эмбриональных тканей в целях медицинских исследований основан на признании таких прав. Их защитники, сторонники так называемой «консервативной позиции», ссылаются на то, что с момента зачатия человеческая жизнь свята и неприкосновенна, а также утверждают, что эмбрион обладает всеми человеческими правами. Сторонники так называемой «либеральной позиции» даже на самых поздних стадиях беременности отказываются признавать самостоятельный статус плода, а решение его судьбы отдаётся матери или медикам[12].

Естественные неотчуждаемые права человека включают, среди прочего, право на жизнь. Вопрос о том, каков момент возникновения права на жизнь, от которого и берёт свой отсчёт правосубъектность, крайне важен для уголовного и гражданского права и для юриспруденции в целом. Существует представление, согласно которому правовой статус эмбриона должен определяться на основе того факта, что эмбрион является началом новой жизни, а не частью человеческого организма. Сторонники этой позиции исходят из того, что человек как новое существо (биологический индивидуум) возникает сразу после слияния родительских половых клеток[13].

Аборт[править | править код]

Основная статья: Аборт

Абóрт – искусственное прерывание беременности. По современным медицинским стандартам, аборт проводится, как правило, при сроке до 20 недель беременности или, если срок беременности неизвестен, при весе плода до 400 г[14].

В России 1995-2003 годов аборты составляли среди причин материнской смертности «стабильно большую долю»: от 16,6% (2003) до 28,7% (1995)[15].

Выкидыш[править | править код]

Выкидыш, самопроизвольный аборт – самопроизвольное патологическое прерывание беременности. Самопроизвольным абортом заканчиваются 15-20 % клинически установленных случаев беременности[16]. Эти цифры являются нижней оценочной границей, так как во многих случаях выкидыш происходит на ранних стадиях – до того, как женщина поймет, что она забеременела, при этом клинические признаки выкидыша ошибочно принимают за обильные месячные или за их задержку[17].

Этимология[править | править код]

В английский язык термин embryo, аналог российских эмбрион и зародыш[18], вошёл в конце XVI века из средневековой латыни, в которую попал из греческого[19]. В буквальном переводе с греческого он означает «растущее внутри» или «вырастающее наружу, вовне»[20].

Исследования[править | править код]

Исследователям из Нидерландов (MERLN Institute and the Hubrecht Institute) удалось вырастить образцы синтетических эмбрионов грызунов, комбинируя определенные виды стволовых клеток. Данный метод поможет ученым глубже изучить самые первые моменты процесса зарождения новой жизни, что, в свою очередь, может привести к появлению новых эффективных методов борьбы с бесплодием и другими генетическими заболеваниями[21].

См. также[править | править код]

- Онтогенез

Примечания[править | править код]

Сноски

- ↑ БРЭ развитие.

Источники

- ↑ О. П. Камелина. Зародыш. – Т. Большая российская энциклопедия.

- ↑ 1 2 Большая Советская Энциклопедия. 1969-1978гг. – Издание III

- ↑ 1 2 Плод. Краткая медицинская энциклопедия

- ↑ 1 2 ПЛОД. Большая Российская Энциклопедия.

- ↑ 1 2 First Trimester – American Pregnancy Association. americanpregnancy.org (1 May 2012). Архивировано 23 апреля 2009 года.

- ↑ Зародыш // Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров. – 3-е изд. – М. : Советская энциклопедия, 1969-1978.

- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 Эмбрион // Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров. – 3-е изд. – М. : Советская энциклопедия, 1969-1978.

- ↑ 1 2 3 Moore, K.L. The developing human: clinically oriented embryology / Keith L. Moore, T.V.N. (Vid) Persaud, Mark G. Torchia.-10th edition. P.93

- ↑ 1 2 O’Rahilly R, Müller F. Developmental stages in human embryos: revised and new measurements. Cells Tissues Organs. 2010;192(2):73-84. doi: 10.1159/000289817.

- ↑ 1 2 Эмбрион // Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров. – 3-е изд. – М. : Советская энциклопедия, 1969-1978.

- ↑ Эмбрион и плод Архивная копия от 9 мая 2016 на Wayback Machine // Р. Корсини, А. Ауэрбах. Психологическая энциклопедия. СПб.: Питер, 2006. – 1096 с.

- ↑ 1 2 Эмбриона статус, Эмбриона права Архивировано 9 мая 2016 года. // Биомедицинская этика. Краткий словарь терминов. Под ред. Мишаткиной Т.В., 2008 г.

- ↑ 1 2 3 4 5 6 1.2. Эмбрион как объект гражданско-правовых отношений Архивная копия от 13 апреля 2016 на Wayback Machine // Митрякова Е. С. Правовое регулирование суррогатного материнства в России.

- ↑ Искусственный аборт // Словарь Терминов ВРТ. Пересмотренный ИКМАРТ и ВОЗ словарь терминов ВРТ, 2009

- ↑ В. Сакевич. Аборт – одна из основных причин материнской смертности в России. Demoscope Weekly. Центр демографии и экологии человека Института народнохозяйственного прогнозирования РАН

- ↑ Everett C. Incidence and outcome of bleeding the 20th week of pregnancy: prospective study from general practice. British Medical Journal 1997;315:32-34.

- ↑ Wilcox A.L. et al. Incidence of early loss of pregnancy. New England Journal of Medicine 1998;319:189-194.

- ↑ embryo // Мультитран.

- ↑ embryo // Dictionary.com.

- ↑ См.:

- embryo // Dictionary.com;

- ingrowing // Dictionary.com.

- ↑ “Scientists grow synthetic mouse embryos from stem cells” New Atlas, May 4, 2018

Литература[править | править код]

- Зародышевое развитие / Л. В. Белоусов // Железное дерево – Излучение [Электронный ресурс]. – 2008. – С. 273-274. – (Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов ; 2004-2017, т. 10). – ISBN 978-5-85270-341-5.

- Герценштейн Г. М.,. Плод, зародыш человека // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). – СПб., 1890-1907.

- Эмбрион // Еврейская энциклопедия Брокгауза и Ефрона. – СПб., 1908-1913.

- Токин Б. П., «Общая эмбринология», Москва, «Высшая школа» 1987 год.

Ссылки[править | править код]

- На Викискладе есть медиафайлы по теме Эмбрион

- «ЭМБРИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА» Онлайн Энциклопедия Кругосвет

- Видео с эмбрионом обыкновенной кошачьей акулы внутри икринки на YouTube

- Владимир Голиченков, Леонид Виноградов. Завкафедрой эмбриологии МГУ: Эмбрион не может заявить свои права, это можем сделать мы // Православие и мир, 28 сентября 2016 г.

Источник