Онтогенетическое развитие ребенка это

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 28 мая 2018; проверки требуют 27 правок.

Онтогене́з (от др.-греч. ὤν, лат. on > род. ὄντος, ontos «сущий» + γένεσις, genesis «зарождение») – индивидуальное развитие организма.

У многоклеточных животных в составе онтогенеза принято различать фазы эмбрионального (под покровом яйцевых оболочек) и постэмбрионального (за пределами яйца) развития, а у живородящих животных пренатальный (до рождения) и постнатальный (после рождения) онтогенез.

У семенных растений к эмбриональному развитию относят процессы развития зародыша, происходящие в семени.

Термин[править | править код]

Термин «онтогенез» впервые был введён Э. Геккелем в 1866 году. В ходе онтогенеза происходит процесс реализации генетической информации, полученной от родителей.

Раздел современной биологии, изучающий онтогенез, называется биологией развития; начальные этапы онтогенеза – эмбриогенез – изучаются также эмбриологией.

Онтогенез животных[править | править код]

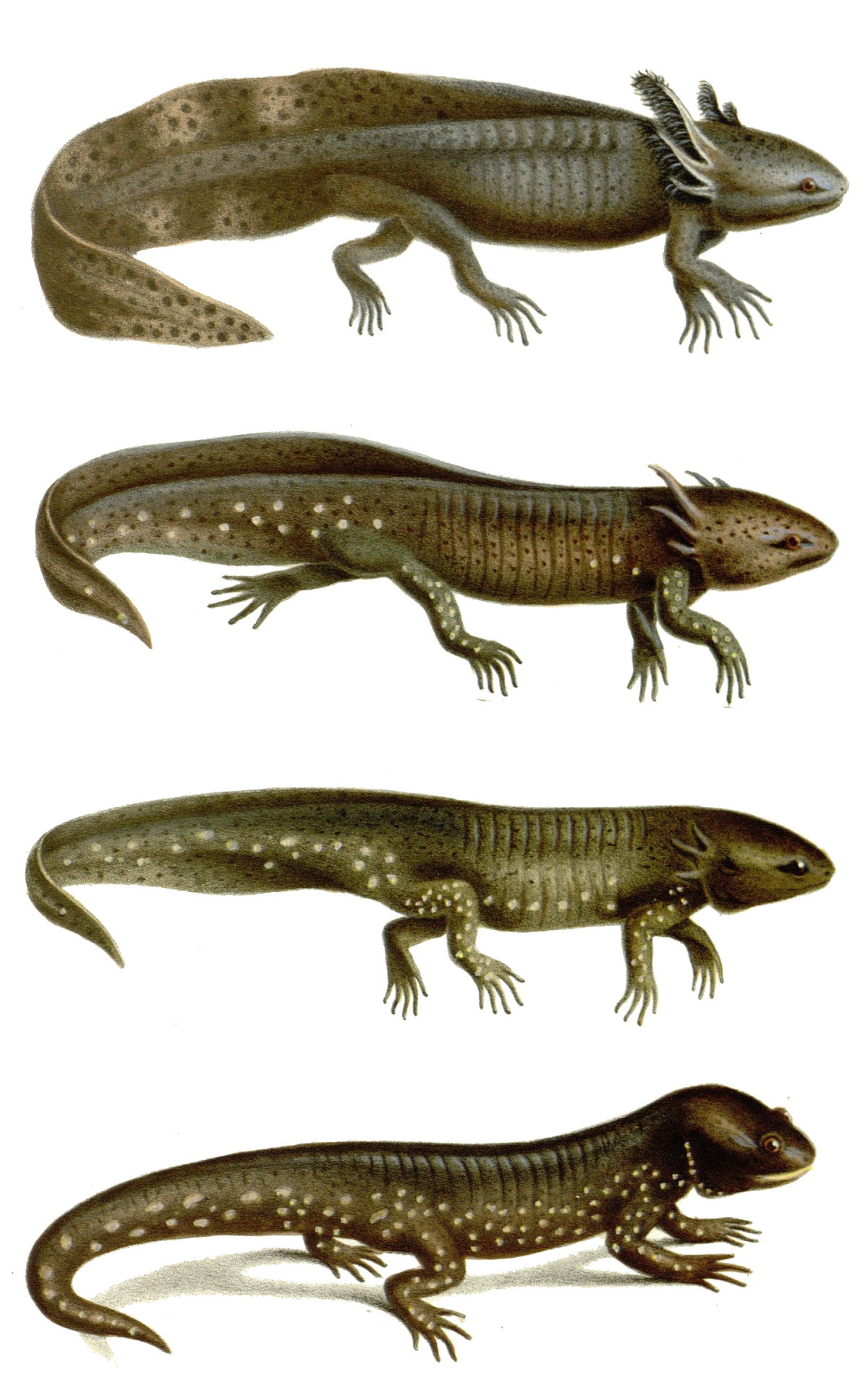

Сравнение зародышей позвоночных на разных стадиях эмбрионального развития. Иллюстрация из работы Эрнста Геккеля, на которой демонстрируется теория рекапитуляции (повторения филогенеза в онтогенезе). Некоторые зародыши даны с искажениями, чтобы казаться более похожими на остальных. Тем не менее, зародыши обычно действительно представляются более сходными между собой, чем взрослые организмы, что было отмечено эмбриологами ещё до возникновения теории эволюции.

Различают личиночный, или непрямой, тип онтогенеза, характерный для многих видов беспозвоночных и некоторых позвоночных животных (рыбы, земноводные). Обусловлен относительно малыми запасами желтка в яйцах этих животных, а также необходимостью смены среды обитания в ходе развития либо необходимостью расселения видов, ведущих малоподвижный или паразитический образ жизни.

Неличиночный (яйцекладный) – у ряда беспозвоночных, а также у рыб, пресмыкающихся, птиц и некоторых млекопитающих, яйца которых богаты желтком. Зародыш длительное время развивается внутри яйца.

Внутриутробный тип развития характерен для человека и высших млекопитающих, яйцеклетки которых почти лишены желтка. В материнском организме образуется временный орган – плацента, через который организм матери обеспечивает все потребности растущего эмбриона. Завершается этот тип развития процессом деторождения[1].

Онтогенез делится на два периода:

- эмбриональный – от образования зиготы до рождения или выхода из яйцевых оболочек;

- постэмбриональный – от выхода из яйцевых оболочек или рождения до смерти организма.

Эмбриональный период[править | править код]

В эмбриональном периоде, как правило, выделяют следующие этапы: дробление, гаструляцию и органогенез. Эмбриональный, или зародышевый, период онтогенеза начинается с момента оплодотворения и продолжается до выхода зародыша из яйцевых оболочек. У большинства позвоночных он включает стадии (фазы): дробления, гаструляции, гисто- и органогенеза.

Дробление[править | править код]

Дробление – ряд последовательных митотических делений оплодотворённого или инициированного к развитию яйца. Дробление представляет собой первый период эмбрионального развития, который присутствует в онтогенезе всех многоклеточных животных и приводит к образованию зародыша, называемого бластулой (зародыш однослойный). При этом масса зародыша и его объём не меняются, то есть они остаются такими же, как у зиготы, а яйцо разделяется на все более мелкие клетки – бластомеры. После каждого деления дробления клетки зародыша становятся всё более мелкими, то есть меняются ядерно-плазменные отношения: ядро остаётся таким же, а объём цитоплазмы уменьшается. Процесс протекает до тех пор, пока эти показатели не достигнут значений, характерных для соматических клеток. Тип дробления зависит от количества желтка и его расположения в яйце.

Если желтка мало и он равномерно распределён в цитоплазме (изолецитальные яйца: иглокожие, плоские черви, млекопитающие), то дробление протекает по типу полного равномерного: бластомеры одинаковы по размерам, дробится всё яйцо.

Если желток распределён неравномерно (телолецитальные яйца: амфибии), то дробление протекает по типу полного неравномерного: бластомеры – разной величины, те, которые содержат желток – крупнее, яйцо дробится целиком.

При неполном дроблении желтка в яйцах настолько много, что борозды дробления не могут разделить его целиком. Дробление яйца, у которого дробится только сконцентрированная на анимальном полюсе «шапочка» цитоплазмы, где находится ядро зиготы, называется неполным дискоидальным (телолецитальные яйца: пресмыкающиеся, птицы).

При неполном поверхностном дроблении в глубине желтка происходят первые синхронные ядерные деления, не сопровождающиеся образованием межклеточных границ. Ядра, окружённые небольшим количеством цитоплазмы, равномерно распределяются в желтке. Когда их становится достаточно много, они мигрируют в цитоплазму, где затем после образования межклеточных границ возникает бластодерма (центролецитальные яйца: насекомые).

Гаструляция[править | править код]

Один из механизмов гаструляции – инвагинация (впячивание части стенки бластулы внутрь зародыша). 1 – бластула, 2 – гаструла

Гаструляция – гаструла формируется в результате инвагинации клеток. В ходе гаструляции клетки зародыша практически не делятся и не растут. Происходит активное передвижение клеточных масс (морфогенетические движения). В результате гаструляции формируются зародышевые листки (пласты клеток). Гаструляция приводит к образованию зародыша, называемого гаструлой. Типы гаструляции: инвагинация, иммиграция, эпиболия, деламинация.

Инвагинация

Наблюдается у животных с изолецитальным типом яиц (голотурия, ланцетник). Вегетативный полюс бластулы впячивается внутрь. В результате противоположные полюса бластодермы практически смыкаются, так что бластоцель либо исчезает, либо от него остаётся небольшая щель. В результате возникает двухслойный зародыш, наружной стенкой которого является первичная эктодерма, а внутренней – первичная энтодерма. Впячивание образует первичный кишечник-архентерон, или гастроцель. Отверстие, при помощи которого он сообщается с наружной средой, называется первичным ртом, или бластопором.

Иммиграция

Была описана Мечниковым И. И. у зародышей медуз. Отдельные клетки бластодермы мигрируют в бластоцель, и из них формируется внутренний слой. Возникает двухслойный зародыш. Его наружный слой-эктодерма и внутренний-энтодерма окружают полость первичной кишки-гастроцель.

Эпиболия

Наблюдается у животных, имеющих телолецитальные яйца, богатые желтком (пресмыкающиеся, птицы). При этом способе гаструляции мелкие клетки анимального полюса, размножаясь быстрее, обрастают и покрывают снаружи крупные, богатые желтком клетки вегетативного полюса, которые становятся внутренним слоем.

Деламинация

Наблюдается у кишечнополостных. При деламинации бластомеры зародыша делятся параллельно его поверхности, образуя наружный и внутренний зародышевые листки. Этот тип образования гаструлы впервые был описан И. И. Мечниковым у кишечнополостных (сцифомедузы).

Первичный органогенез[править | править код]

Первичный органогенез – процесс образования комплекса осевых органов. В разных группах животных этот процесс характеризуется своими особенностями. Например, у хордовых на этом этапе происходит закладка нервной трубки, хорды и кишечной трубки.

В ходе дальнейшего развития формирование зародыша осуществляется за счёт процессов роста, дифференцировки и морфогенеза. Рост обеспечивает накопление клеточной массы зародыша. В ходе процесса дифференцировки возникают различно специализированные клетки, формирующие различные ткани и органы. Процесс морфогенеза обеспечивает приобретение зародышем специфической формы.

Постэмбриональное развитие[править | править код]

Постэмбриональное развитие включает ювенильный (лат. juvenilis – юношеский, детский возраст, не достигший полового созревания), пубертатный (лат. pubertas – возмужалость, половая зрелость) периоды и период старения, который заканчивается смертью – прекращением жизнедеятельности организма[1].

Постэмбриональное развитие бывает прямым и непрямым.

- Прямое развитие – развитие, при котором появившийся организм идентичен по строению взрослому организму, но имеет меньшие размеры и не обладает половой зрелостью. Дальнейшее развитие связано с увеличением размеров и приобретением половой зрелости. Например: развитие рептилий, птиц, млекопитающих.

- Непрямое развитие (личиночное развитие, развитие с метаморфозом) – появившийся организм отличается по строению от взрослого организма, обычно устроен проще, может иметь специфические органы, такой зародыш называется личинкой. Личинка питается, растёт и со временем личиночные органы заменяются органами, свойственными взрослому организму (имаго). Например: развитие лягушки, некоторых насекомых, червей.

Постэмбриональное развитие сопровождается ростом.

См. также[править | править код]

- Морфогенез

- Онтогенез человека

- Постэмбриональное развитие

- Филогенез

Примечания[править | править код]

- ↑ 1 2 Мустафин А.Г. Биология. Для выпускников школ и поступающих в вузы / под ред. проф. В.Н.Ярыгина. – 16-е изд., стереотипное. – М.: КНОРУС, 2015. – С. 99, 104. – 584 с. – ISBN 978-5-406-04138.

Литература[править | править код]

- Gould, S.J. (1977). Ontogeny and Phylogeny. Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press.

- О.-Я.Л.Бекиш. Медицинская биология. – Минск: Ураджай, 2000. – 520 с.

- Джейми Дейвис. Онтогенез. От клетки до человека.

Источник

Онтогенез – это любое развитие, происхождение живого организма.

Понятие «психомоторное развитие ребенка» достаточно широко – в него входят оценка функций зрения, слуха, остальных видов чувствительности; двигательная сфера – начиная от оценки мышечного тонуса и способности держать голову у новорожденного и заканчивая осознанными движениями рук и тонкой пальцевой моторикой. Кроме того, к сфере психомоторного развития относятся всевозможные социальные контакты ребенка: узнавание материнского голоса, игры с ролевыми сюжетами. Психомоторное развитие ребенка характеризуется переходом от одного качественного состояния к другому, более высокому, в связи с развитием функций центральной нервной системы, оно зависит от многих факторов, и прежде всего, от наследственных особенностей организма, общего состояния здоровья, пола и окружающей среды.

Различные подходы к периодизации стадий развития детской личности показывают, что возраст раннего детства (от 1 до 3 лет) выделяется всеми исследователями, как важный период в развитии ребенка, когда он активно начинает познавать окружающий мир (А.Валлон, Л.С.Выготский, Ж.Пиаже, З.Фрейд); когда начинает овладевать различными способами действий с предметами при помощи взрослых (А.Валлон, Л.С.Выготский, А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин) и чрезвычайно быстро развивается двигательная и познавательная активность, вербальные формы общения с взрослым. Развитие в раннем возрасте происходит неравномерно, но последовательно.

Можно выделить несколько этапов раннего психического развития ребенка:

1) младенческий – от рождения до года;

2) преддошкольный – от 1 года до 3 лет.

Рассмотрим, какие основные функции и новообразования в психомоторном развитии ребенка происходят в эти периоды.

1) В младенческом возрасте (от рождения до года) важно установление эмоционального взаимодействия матери и ребенка. В Период новорожденности, т.е. в первый месяц жизни (к 3-4 неделям) появляются первые предпосылки коммуникативного поведения: ротовое внимание, когда малыш на ласковый голос и улыбку взрослого замирает, у ребенка формируются предпосылки к овладению речью. В психомоторном развитии ребенка первого года жизни имеет место его реакция на речевое общение. Дети с нормальным психическим развитием и сохранным слухом к концу года жизни реагируют на речевое общение и интонацию, отвечают действием на некоторые речевые просьбы. Общение младенца с взрослыми является необходимым условием его нормального психомоторного развития. Благодаря общению у ребенка постепенно развивается важнейшая социальная потребность в положительных эмоциях со стороны взрослого.

К началу второго полугодия жизни к 6 месяцам ребенок быстро и точно направляет руку к игрушке, расположенной в поле его зрения, манипулирует ей. Игрушка становится средством общения и психического развития ребенка.

Таким образом, на основе активного манипулирования с предметами развивается активность познавательной деятельности, формируется готовность к совместной игре с взрослыми, появляются выразительные коммуникативные жесты, формируется начальное понимание обращенной речи, активизируется лепет, развивается самоподражание и подражание звукам взрослого.

Социально-эмоциональное и умственное развитие неразрывно связано между собой. Выделяют три этапа социально-эмоционального развития в младенчестве:

Первый этап (первые пять месяцев жизни) характеризуется развитием недифференцированных привязанностей к лицам, ухаживающим за ребенком. В 4-6 месяцев ребенок активно поднимает голову, лежа на спине.

Второй этап (от 5-6 месяцев до 1 года) развитие специфических привязанностей. Ребенок начинает проявлять все более сильную привязанность к кому-либо одному из заботящихся о нем лицу. Он следит за ним глазами, улыбается больше этому лицу, охотнее гулит или лепечет в его присутствии.

К 6 месяцам реакция хватания совершенствуется с точки зрения быстроты ее возникновения и точности захвата. Акт хватания связан с формированием зрительно-моторной координации, которая является узловой функцией этого периода.

Период от 6 до 8 месяцев характеризуется разнообразной двигательной активностью ребенка. Наблюдаются частые изменения позы и развитие произвольных движений.

Совершенствование выпрямительных рефлексов туловища позволяет ребенку 6-7 месяцев быстро поворачиваться со спины на живот, свободно крутиться на животе с вытянутыми и отведенными в сторону ногами. Особенностью этого этапа является появление первых попыток к передвижению в виде ползания назад. Ползание назад сочетается с ползанием по кругу, и к 8 месяцам ребенок уже начинает двигаться вперед к игрушке при помощи подтягивания на руках.

В период с 8 до 12 месяцев двигательное развитие характеризуется дальнейшим усложнением движений, направленных на приспособление туловища к вертикальному положению тела. К таким движениям относятся повороты туловища, наружный поворот плеча, а также руки из положения пронации в нейтральную позицию и в положение супинации. В этом возрасте развивается «ручное хождение»: поддерживая ребенка за живот и наклоняя его вниз, можно видеть, как он, опираясь на руки, начинает делать движение вперед.

Ползание является главной формой самостоятельного движения в течение нескольких месяцев. В возрасте от 8 до 12 месяцев у ребенка совершенствуется функция самостоятельного устойчивого сидения и формируется умение садиться из разных положений тела.

Важным новообразованием этого возрастного этапа является начало ходьбы. В этом возрасте у детей совершенствуются движения рук, формируется новый способ хватания с участием большого и указательного пальцев, появляется возможность произвольного отпускания предмета.

Младенцам годовалого или близкого к этому возраста присущ отчетливо выраженный познавательный интерес к окружающему миру и развитая познавательная активность.

Третий этап характеризуется постепенным развитием множественных привязанностей. К году у ребенка единственная привязанность начинает расширяться и распространяется еще на 2-3 лица из его окружения.

2) После младенчества начинается новый этап развития человека – раннее детство (от 1 года до 3 лет). Основными достижениями раннего детства, которые определяют развитие психики ребенка, являются: овладение телом, овладение речью, развитие предметной деятельности. Эти достижения проявляются: в телесной активности, координированности движений и действий, прямохождении; в развитии соотносящих и орудийных действий; в бурном развитии речи; в развитии способности к замещению; в развитии наглядно-действенного мышления и пр. В личностном плане у него развивается воля, стремление к самостоятельности, творческая активность, познавательный интерес. Самостоятельное передвижение, активное взаимодействие с предметами и игрушками способствуют дальнейшему развитию сенсорных функций.

К 2 годам начинает развиваться так называемая регулирующая функция речи, т.е. ребенок все более и более начинает подчинять свои действия словесной инструкции взрослого. Происходит интенсивное развитие понимания речи. К концу второго года ребенок употребляет до 300 слов, к началу третьего года жизни их число возрастает и достигает к концу третьего года 1000 – 1500 слов. К 3-летнему возрасту речь начинает занимать центральное место. Ребенок начинает говорить о себе в первом лице, у него формируется чувство «я», т.е. возможность выделения себя из окружающего мира. На этом возрастном этапе формируется особое психологическое новообразование – обособление себя от окружающих, что имеет огромное значение для личностного развития ребенка.

Возрастной этап от 1 года до 1,5 лет характеризуется дальнейшим развитием самостоятельной ходьбы. К 1,5 годам ребенок начинает передвигаться по-новому: согнув руки в локтях и прижав их к туловищу. По мере того как все больше дифференцируются движения рук от плечевого пояса, формируются согласованные движения рук при ходьбе: правая рука делает движение вперед одновременно с левой ногой, и наоборот.

На этом этапе происходит дальнейшее развитие манипулятивной деятельности. К году ребенок овладевает игровыми действиями, требующими симметричных и координированных движений обеих рук.

Благодаря развитию зрительно-моторной координации ребенок использует супинацию (поворот руки ладонью вверх по отношению к лицу) в таких игровых действиях, как перекладывание предметов в коробку, переворачивание страниц книги, и, наконец, при пользовании ложкой.

По мере развития разгибания пальцев их движения становятся все более изолированными. Постепенно совершенствуется функция захвата предметов. В возрасте от 1.5 до 2 лет ребенок легко встает без поддержки из положений на животе и на спине. В вертикальном положении он использует много усвоенных на предыдущем этапе навыков, требующих ряда взаимосвязанных движений.

Ребенку, находящемуся на данном этапе моторного развития, доступно выполнение различных комбинированных движений. Например, он учится подниматься вверх и спускаться вниз по ступенькам.

Таким образом, о формировании психомоторных функций у детей судят по определенным онтогенетическим показателям нервно-психического развития, дающим представление об основных (базисных) умениях и навыках, включая познавательное развитие, эмоционально-социальное, физическое, моторное и речевое развитие. Именно в раннем возрасте происходит наиболее интенсивное формирование и созревание основных структур мозга, что обуславливает сензитивность психики в плане развития важнейших психических функций и особенную ее чувствительность к неблагоприятному внешнему воздействию, что может стать причиной серьезных недостатков психического развития. Именно в раннем детстве отмечается бурное развитие сферы общения, речевой, познавательной (восприятие, мышление), двигательной и эмоционально-волевой сфер. Эмоциональное общение с взрослыми при этом остается важным и основным условием полноценного психического развития ребенка этого возраста.

Список использованных источников

1. Журба Л.Т., Мастюкова Е.М. Нарушение психомоторного развития детей первого года жизни / Л.Т.Журба, Е.М.Мастюкова // М.: ЮКОС. – 2010.

2. Константинова Л.С. Психомоторное развитие ребенка / Л.С.Константинова // М. : ЮКОС. – 2009.

Источник