Объем щитовидной железы у ребенка 2 года

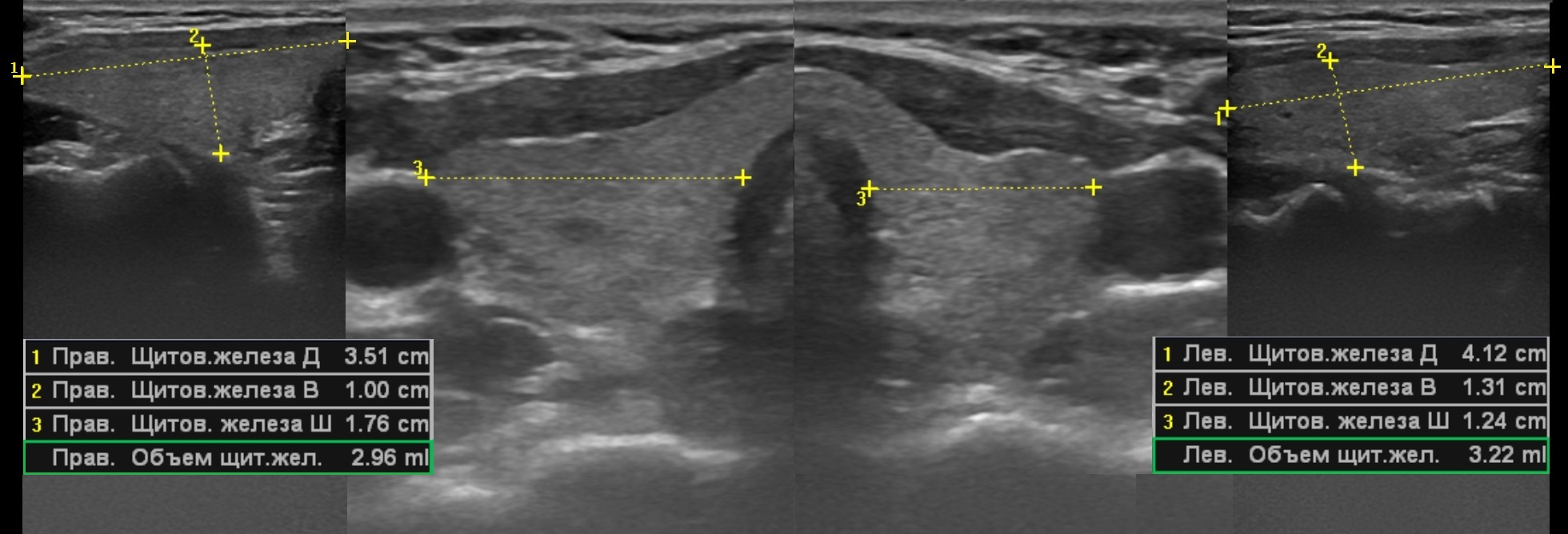

Объем щитовидной железы равен сумме объемов правой и левой доли, перешейком пренебрегают. Требуется вывести продольное и поперечное изображение доли щитовидной железы в плоскости максимального сечения. Измеряют длину, высоту и ширину каждой доли. Объем доли щитовидной железы большинство УЗИ-аппаратов вычисляет по формуле объема для эллипсоида вращения: Длина*Высота*Ширина*π/6, где π/6=0,523.

Исследуя трупный материал, в 1984 году Brunn вычислил поправочный коэффициент, наиболее точно соответствовавший реальному объему щитовидной железы – 0,479 (вместо 0,523).

Если тиреоидный объем больше нормы – это гиперплазия, а если меньше нормы – гипоплазия. Когда объем железы у верхней границы нормы, учитывают передне-задний размер перешейка: если перешеек более 3 мм до 10 лет или более 5 мм после 10 лет, то железу признают увеличенной.

Размер щитовидной железы на УЗИ у взрослых

Максимальный нормальный объем щитовидной железы для женщин 18-20 мл, а для мужчин 20-25 мл. Минимальный нормальный объем щитовидной железы для женщин около 4 мл, а для мужчин – 7 мл.

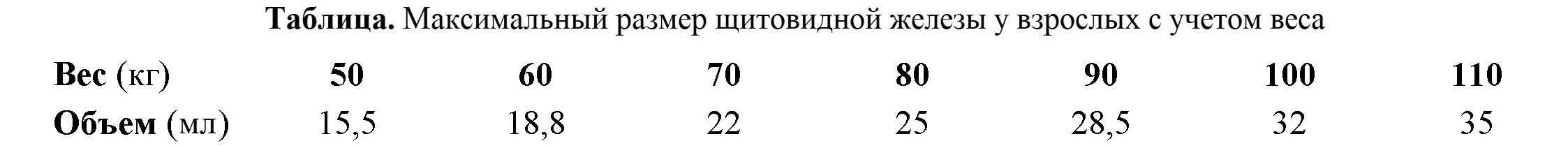

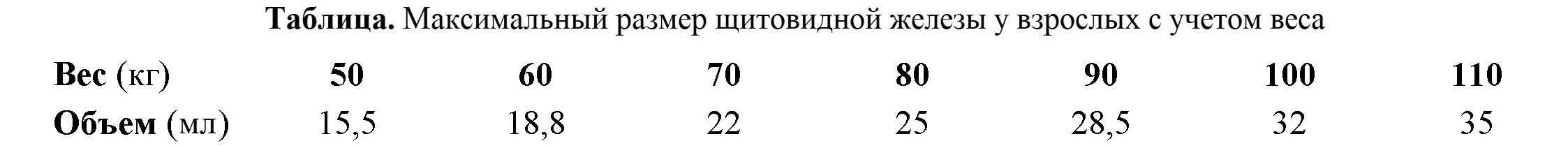

Таблица. Максимальный размер щитовидной железы у взрослых с учётом веса – для печати

Размер щитовидной железы на УЗИ у детей

Минимальный нормальный объем щитовидной железы у детей весом до 20-25 кг – 1,5 мл. Предельный объем щитовидной железы зависит от пола, возраста, наличия полового созревания и площади поверхности тела.

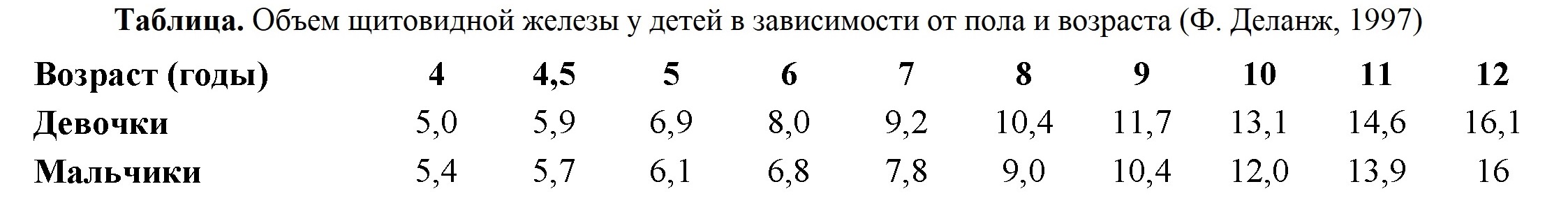

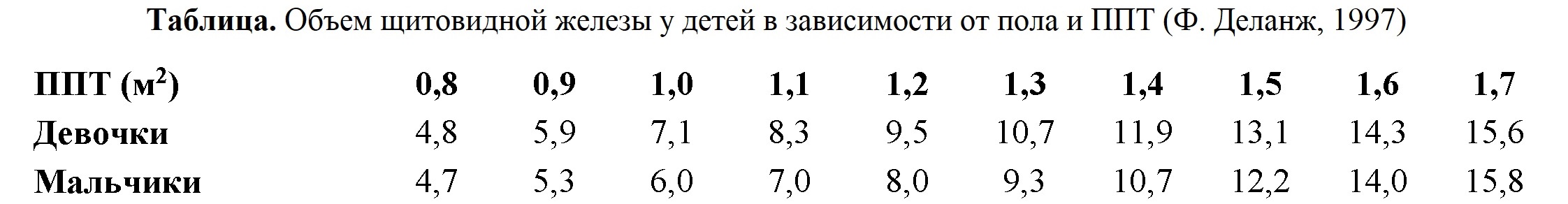

В 1997 г профессор Франсуа Деланж рассчитал максимальные значения (97-й перцентили) объема щитовидной железы на группе из 3-х тысяч детей 6-15 лет, проживающих в йодобеспеченных районах Австрии, Нидерландов, Словакии и Франции.

Таблица. Объем щитовидной железы у детей в зависимости от пола и возраста (Деланж, 1997) – для печати

Таблица. Объем щитовидки у детей в зависимости от пола и ППТ (Деланж, 1997) – для печати

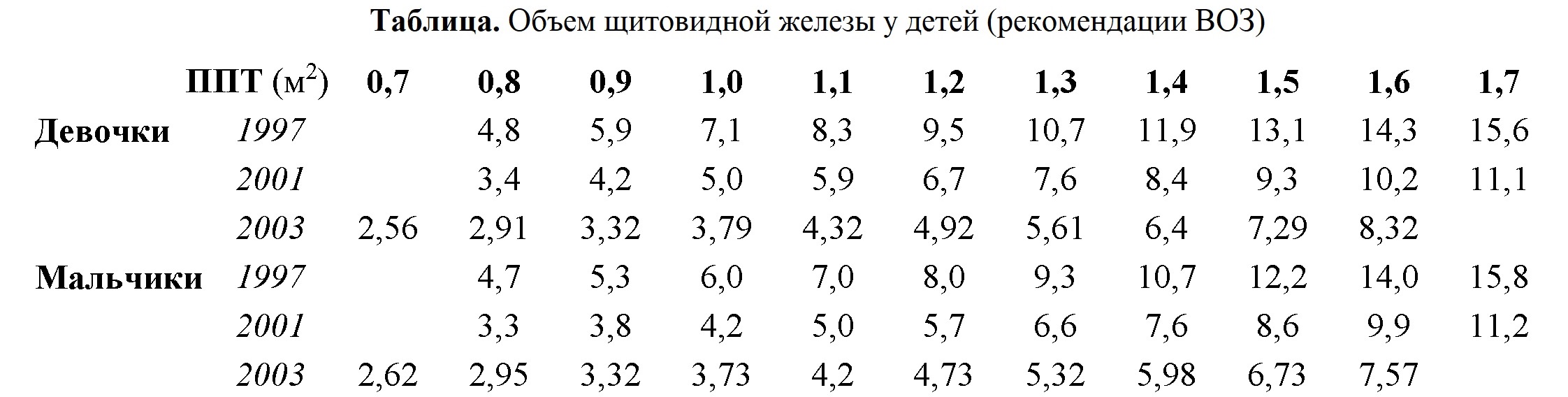

Ниже представлены нормальные размеры щитовидной железы у детей в зависимости от пола и площади поверхности тела по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) разных лет. Обратите внимание, как отличаются данные за разные годы. Между 1997 и 2003 гг просто «пропасть»! Как быть??? В передовом Эндокринологическом научном центре РАМН используют нормы 1997 года.

Таблица. Объем щитовидной железы у детей для УЗИ и эндокринологов (рекомендации ВОЗ) – для печати

Приведенные выше нормы не учитывают существенные различия объема щитовидной железы в зависимости от физического развития ребенка и наличия полового созревания у подростка.

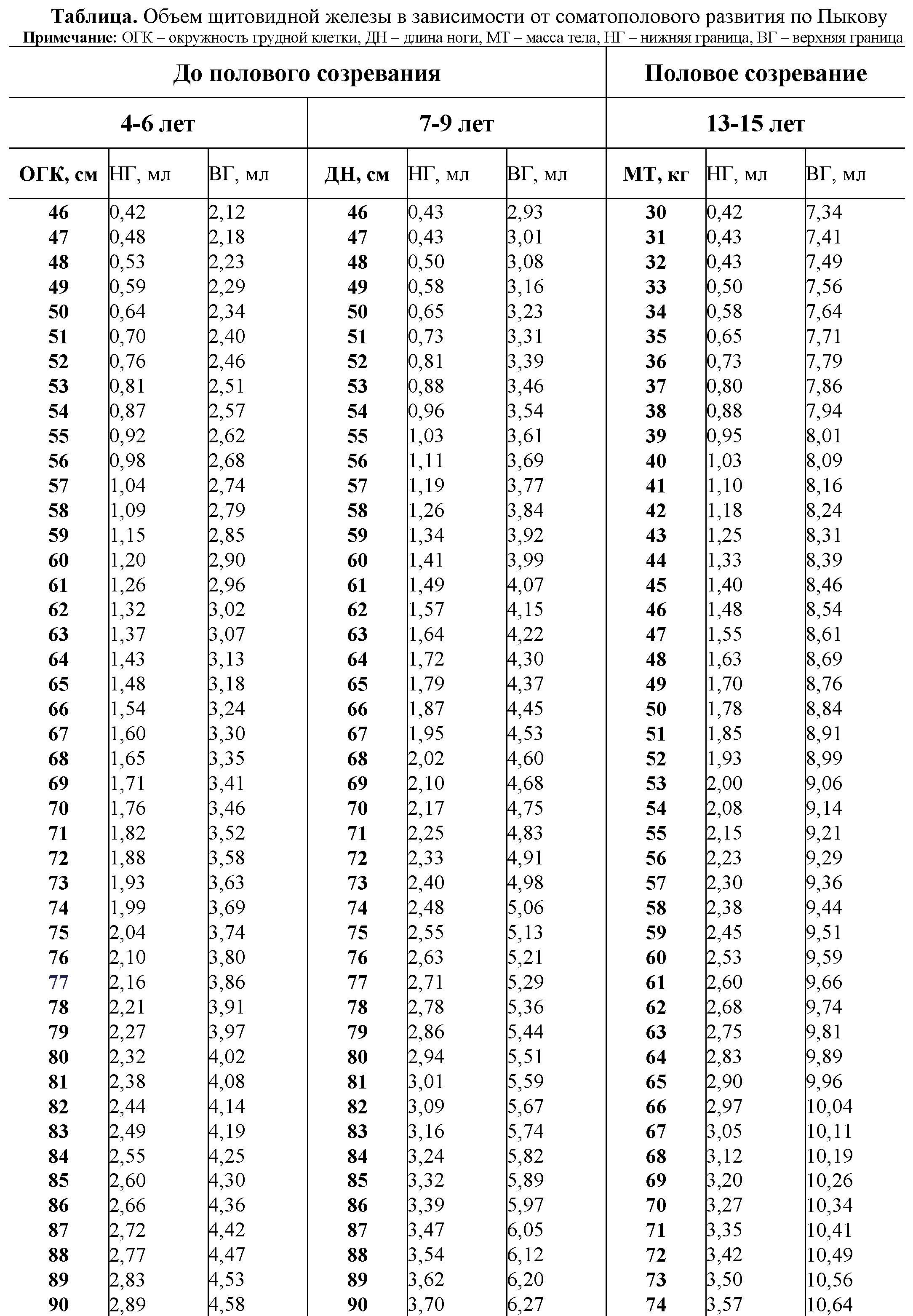

Размер щитовидной железы на УЗИ у детей по Пыкову

Главным УЗИ-экспертом по детям в России считают Пыкова М.И. Расчет нормального размера щитовидной железы по Пыкову разработан при обследовании более 12 тыс. детей 4-15 лет, проживающих в условиях крупного промышленного города (г. Москва, г. Клин Московской области), сельской местности средней полосы России с умеренной йодной недостаточностью (г. Бобров Воронежской области, пос. Колпны Орловской области), а также в пяти зонах радиационного контроля, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС (г. Валуйки и пос. Ровеньки Белгородской области, пос. Репьевка Воронежской области, г. Волхов и пос. Нарышкино Орловской области).

По методу Пыкова дополнительно измеряют один из антропометрических показателей (АП). Верхнюю и нижнюю границы нормального тиреоидного объема (НТО) рассчитывают с учетом индивидуального АП по формуле: НТО=АПхИ1-И2, где

- у детей 4-6 лет: АП – окружность грудной клетки на выдохе; И1 0,056; И2 для нижней границы нормы 2,152, а для верхней границы нормы 0,456;

- у детей 7-9 лет и детей старше 10 лет без признаков полового созревания: АП – длина ноги (расстояние от большого вертела до подошвы); И1 0,076; И2 для нижней границы нормы 3,144, а для верхней границы нормы 0,566;

- у детей 10-15 лет с признаками полового созревания: АП – масса тела; И1 0,075; И2 для нижней границы нормы 1,976, а для верхней границы нормы -5,088.

Таблица. Объем щитовидной железы у детей в зависимости от соматополового развития по Пыкову – для печати

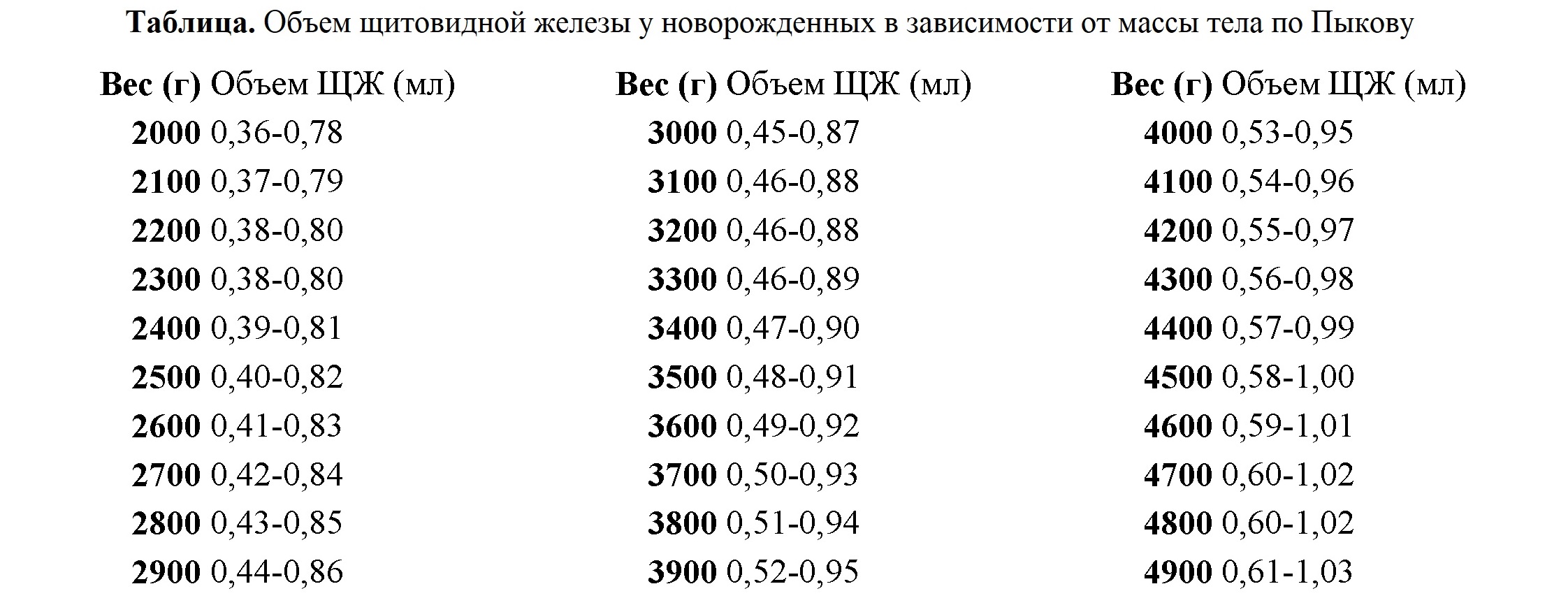

Объем щитовидной железы на УЗИ у новорожденных по Пыкову

Все случаи тиреоидного объема со значениями 0,9 мл и более на первой неделе жизни следует признать признаком зобного увеличения щитовидной железы, а при значениях 0,4 мл и менее – констатировать уменьшение размеров щитовидной железы.

Для точной диагностики неонатального зоба и гипоплазии щитовидной железы у новорожденного используют нормативы с учетом массы тела ребенка: НТО(мл) = масса тела (кг) х 0,088 + К, где К для нижней границы нормы 0,182, для верхней границы нормы -0,602.

Анализ проведен на двух группах детей: 23 младенца с неонатальным зобом (мальчики/девочки = 16/7) и 361 ребенок (199/162) с нормальным тиреоидным объемом.

Таблица. Объем щитовидной железы (М+2σ) у новорожденных в зависимости от веса по Пыкову – для печати

Берегите себя, Ваш Диагностер!

Источник

автор | сообщение |

Россия, Шадринск Рейтинг: 1120 Сообщений: 6 | Уважаемые коллеги, по каким нормативам вы оцениваете объем щитовидной железы у детей до 4 лет? У Пыкова есть нормативы для новорожденных массой до 5 кг, по площади поверхности тела (от 0,8 м2), по окружности грудной клетки от 4 лет. Получается для детей от 1 мес до 4 лет нормативов нет. Единственную формулу расчета нашла у Дворяковского: Объем (мл) = масса тела (кг) * 0,088 * k (k=0.182 – нижняя граница нормы, k=0,602 – верхняя граница нормы). Но по этой формуле получаются уж очень маленькие размеры, например для ребенка 1 года с массой 10 кг объем железы должен быть от 0,16 до 0,53 мл. |

Россия, Кировобад Рейтинг: 10 Сообщений: 1 | Доброго времени суток. Меня учили оценивать размер щж в соответствии с площадью поверхности тела. Её можно рассчитать хоть по формуле хоть по таблице. Завтра буду на работе сфоткаю таблички соотношение ппт и объема щж. Отредактировано: 04.07.2019 15:17 |

Россия, Москва Рейтинг: 2222 Сообщений: 85 | По каким показаниям к вам направляют на УЗИ щитовидной железы детей в возрасте 1-4 лет? УЗИ платные? |

Россия, Нижний Новгород Рейтинг: 1177 Сообщений: 11 | Пользуемся такой таблицей… |

Россия, Шадринск Рейтинг: 1120 Сообщений: 6 |

направляют эндокринологи детей с повышенной массой тела. Случаи единичные, но все же хотелось бы разобраться. |

Россия, Пермь Рейтинг: 232 Сообщений: 2 | Использую таблицу.

|

Россия, Москва Рейтинг: 2222 Сообщений: 85 |

Это коммерческое или государственное ЛПУ? |

Россия, Шадринск Рейтинг: 1120 Сообщений: 6 |

Работаю в коммерческом. Направления как из государственных, так и из других |

Россия, Шадринск Рейтинг: 1120 Сообщений: 6 |

спасибо большое, Константин Юрьевич. Автора не подскажете? |

Россия, Москва Рейтинг: 2222 Сообщений: 85 |

Спасибо, понятно. |

Россия, Краснодар Рейтинг: 210 Сообщений: 16 | Таблицы все хорошие. Но учитывайте ваш регион. Параметры могут различаться. На Кубани одно- на Урале другое. |

Россия, Воронеж Рейтинг: 755 Сообщений: 5 | А.Н. Сенча Ультразвуковая диагностика. Поверхностно-расположенные органы. Москва, Видар, 2015. Приведены таблицы нормативов разных авторов |

Россия, Пермь Рейтинг: 232 Сообщений: 2 |

Это моя собственная разработка. Использую 20 лет. |

Россия, Коломна Рейтинг: 1050 Сообщений: 46 |

Юрий Юрьевич, на УЗИ щитовидной железы детей раннего возраста направляют педиатры и неонатологи при подозрении на врожденный гипотиреоз, изменениях в анализах и при изменениях в области шеи визуально и при пальпации. |

Россия, Коломна Рейтинг: 1050 Сообщений: 46 | Анна Павловна, ориентироваться на площадь поверхности тела мне кажется сложно, так как пациенты не могут точно сообщить свой вес и рост. Я оцениваю по таблицам на возраст и в заключении пишу: тиреоидный объем меньше/больше возрастной нормы. Я думаю, что врач УЗИ должен максимально корректно произвести замеры (длина-толщина-ширина) для подсчета объема аппаратом или самому по формуле и адекватно оценить состояние паренхимы, а эндокринолог уже окончательно оценит соответствие объема конкретному пациенту по ППТ, по длине бедра, мальчик-девочка и пр. у них есть свои установки и коэффициенты |

Россия, Москва Рейтинг: 2222 Сообщений: 85 |

Спасибо за информацию. |

Источник

В настоящее время невозможно представить диагностику любой тиреоидной патологии без визуализации щитовидной железы (ЩЖ) и определения её объёма ультразвуковым методом. Поэтому исключительно важными являются разработка и оценка точности стандартов нормы − особенно в педиатрической практике.

От того, насколько верны нормативы тиреоидного объёма (ТО) в детском и подростковом возрасте, зависит не только постановка диагноза у конкретного ребёнка, но также определение наличия и степени тяжести зобной эндемии во всей популяции, населяющей тот или иной регион − путём массовых исследований детского населения 6-12 лет.

С начала 90-х годов ХХ века широкое распространение в мире получили количественные стандарты ТО, разработанные для детей Р. Гутекунстом и соавт. Но в последнее время в отечественной практике стали применяться нормативы, разработанные группой Ф. Деланжа и рекомендованные ВОЗ. Стоит отметить, что при решении вопроса об использовании этих международных рекомендаций в России разработчики Консенсуса руководствовались необходимостью повсеместного и экстренного разворачивания программы противозобных мероприятий. И для этого на том этапе было крайне важным унифицировать в качестве методического инструмента диагностики зоба единые подходы к ультразвуковой оценке размеров ЩЖ − в качестве таковых, и были утверждены рекомендации Деланжа.

Однако внедрение этих нормативов в практику тут же породило дискуссию об их объективности. Складывалось впечатление, что разработанные значения нормы − завышены. Существенно меньшими, чем рекомендованные ВОЗ, оказались средние величины ТО не только у школьников, проживающих в условиях нормального обеспечения йодом (например, США, Швейцарии, Малайзии, Германии), но и у детей из ряда регионов лёгкого дефицита йода (Китая, Румынии, России).

Эти обстоятельства послужили веским аргументом для специального выяснения причин названных расхождений, а также установления факторов, вызвавших их. Путём специальной научной экспертизы, выполненной четыре года спустя после утверждения в 1997 году нормативов Деланжа (март 2000 г.; Цюрих), установлено, что они, действительно, слишком высоки и не отражают реальную норму. Всё это связано с применением нестандартного подхода к УЗ-визуализации щитовидной железы (ЩЖ), который использовался авторами документа ВОЗ. Систематическая методическая ошибка, приводившая к завышению ТО у каждого обследованного ребёнка, была обусловлена искусственным завышением размера высоты долей ЩЖ за счёт избыточного сдавливания последней измерительным датчиком.

На основании этого критического опыта инициативной группой ВОЗ, в состав которой вошли ответственные лица Международного комитета по контролю йоддефицитных заболеваний (МККЙДЗ, в том числе, и сам Ф. Деланж), было предложено пересмотреть референтные сонографические критерии ТО для детей. Установлено, что использование версии нормативов ВОЗ от 1997 г. возможно только при условии их коррекции − путём умножения величины 97 перцентили на поправку 0,71. Этот документ опубликован в 2001 году в официальном печатном органе МККЙДЗ и представлен в Глобальной Сети на сайте (www.iccidd.org).

Призыв к пересмотру стандартов был дополнен информацией о модифицированных значениях нормы (представленных в виде таблиц 1 и 2). А в заключении отмечено, что предложенные критерии должны рассматриваться в качестве обновлённой версии нормативов ВОЗ взамен рекомендациям 1997 г. и использоваться впредь как референтный стандарт при оценке УЗ-результатов у детей школьного возраста.

Безусловно, любая попытка повышения точности медицинского обследования должна приветствоваться, а всякий новый опыт, тем более представленный как официальная позиция авторитетной организации ВОЗ, необходимо учитывать при реализации государственной программы ликвидации йододефицитных заболеваний и широко распространять в практической сети. Мы считаем, что целесообразно принять призыв зарубежных коллег и ускорить процесс внедрения пересмотренных нормативов. Это важно как для первичной оценки детскими эндокринологами результатов своей текущей работы, так и для ретроспективной переоценки главными специалистами соответствующих служб и организаторами здравоохранения ситуации в эндемичных йододефицитных районах РФ. Таким образом, возникают две технические задачи по оптимизации противозобной службы среди детского населения РФ, требующие стандартизации диагностических подходов. И, в первую очередь, эндокринологам следует принять во внимание главные требования, которые клиницисты в заботе о точности диагностики зоба должны предъявлять к самой процедуре измерения размеров ЩЖ и информировать о них врачей-биоакустиков.

Сведения для клиницистов о технике измерения тиреоидного объема

Техника измерения размеров ЩЖ должна предусматривать следующий минимум опорных элементов. Исследование лучше выполнять в положении ребёнка сидя (как из соображений удобства и экономии времени, так и с учётом недопущения артефактов измерения, возникающих при разгибании шеи в случаях осмотра его лёжа на валике под спиной). Как и для других поверхностно расположенных органов, необходим линейный датчик с частотой 7,5-12 МГц, но не менее 5. Положение датчика, на шее обследуемого, должно сопровождаться минимальным давлением на кожу (избегать расплющивания долей, что искажает результат в сторону завышения − особенно у детей).

Измерять линейные размеры следует только на таких поперечных и продольных срезах долей, которые отражают максимальную их величину (случайный или иной произвольный выбор срезов приведёт к ложному занижению фактической величины). Избирая поперечный срез, следует ориентироваться на истинную (анатомическую) поперечную плоскость сечения (горизонтально − не под углом). Тогда как продольный размер (длина или высота долей) в действительности определяется по оси, отклоняющейся от вертикальной: оптимальным является такое косо-вертикальное положение датчика, когда он ориентирован параллельно наружному краю кивательной (грудино-ключично-сосцевидной) мышцы.

При измерении размеров ЩЖ важно помнить, что пространственную величину органа характеризует только суммарный объём железистой ткани, а отдельные линейные параметры (толщина, ширина и длина долей; в том числе и площадь сечения в прямом или поперечном срезах) никакой смысловой нагрузки не несут. Для того и измеряются три линейных размера каждой доли (в см), чтобы на их основании, по формуле J.Brunn (1981 г.), рассчитать величину тиреоидного объёма (в мл или в см3), равную сумме произведений трёх размеров справа и слева, умноженной на поправочный коэффициент 0,479.

Другие способы, формулы или поправки на иные индексы являются устаревшими и не соответствуют стандарту ВОЗ. Раздельный подсчёт объёма долей не проводится, поскольку только их суммарная величина отражает количество синтезирующей гормоны ткани. Оценка симметричности величины долей лишена всякого клинического смысла и не нужна, так как в норме как минимум три четверти здоровых людей имеют физиологическую асимметрию размеров всех парных органов. Приемлемой для клинической практики и адекватной для эндокринологов унифицированной классификации степеней увеличения тиреоидного объёма (в отличие от пальпаторно-визуальной шкалы ВОЗ 1994 г.) в мире нет.

Клинициста интересует только одно: отличается ли тиреоидный объем у обследованного от нормального стандарта или нет. А степень отклонения от верхней границы нормы (при увеличении ЩЖ, именуемой эндокринологами зобом, а в эхографии − тиромегалией) при необходимости может быть выражена в процентах. Последняя информация («+%» или «-%») имеет второстепенное значение и необходима врачу только для динамического сравнения изменений относительного объёма на фоне лечения при оценке его эффективности для коррекции характера лекарственной терапии и/или дозы препаратов.

Вопрос о том, кто из врачей (специалист по УЗД или эндокринолог) должен интерпретировать результат волюмометрии, скорее всего, следует дифференцировать от возрастной категории пациента. У взрослых его решение можно возложить на специалиста по УЗД. В детской и подростковой практике окончательная оценка величины тиреоидного объёма может проводиться только клиницистом, поскольку у детей нормирование учитывает площадь поверхности тела ребёнка (в м2), для расчёта которой необходимы фактические сведения о его росте и массе тела на момент проведения УЗИ ЩЖ.

Опыт переоценки напряженности зобной эндемии с учетом пересмотра УЗ-нормативов (2001 г.)

Кроме того, мы располагаем возможностью объективно предсказать неизбежные спорные моменты, которые возникнут перед организаторами здравоохранения при ревизии индикаторов эндемического процесса на многих территориях нашей страны на этапе перехода на новую систему стандартов.

Таблица 1. Стандартные нормативы тиреоидного объёма в зависимости от возраста и пола детей (97-перцентиль; по данным УЗИ)

| Стандарты (мл) Возраст (лет) | МККЙДЗ/ВОЗ (1997) | Р. Гутекунст (1991-1993) | Пересмотр МККЙДЗ (2001) | ||

| девочки | мальчики | оба пола | девочки | мальчики | |

| 6 | 5,0 | 5,4 | 3,5 | 3,6 | 3,8 |

| 7 | 5,9 | 5,7 | 4,0 | 4,2 | 4,0 |

| 8 | 6,9 | 6,1 | 4,5 | 4,9 | 4,3 |

| 9 | 8,0 | 6,8 | 5,0 | 5,7 | 4,8 |

| 10 | 9,2 | 7,8 | 6,0 | 6,5 | 5,5 |

| 11 | 10,4 | 9,0 | 7,0 | 7,4 | 6,4 |

| 12 | 11,7 | 10,4 | 8,0 | 8,3 | 7,4 |

| 13 | 13,1 | 12,0 | 9,0 | 9,3 | 8,5 |

| 14 | 14,6 | 13,9 | 10,5 | 10,4 | 9,9 |

| 15 | 16,1 | 16,0 | 12,0 | 11,4 | 11,4 |

Так, обращает внимание, что новые возрастные критерии почти совпадают с ещё более старыми нормами Р. Гутекунста (рис. 1; табл. 1). Как следует из сопоставления кривых 97-й перцентили ТО с возрастом детей (рис. 1) и площадью поверхности их тела (рис. 2; табл. 2), количественные критерии нормы по пересмотру 2001 г. дают возможность констатировать у детей формирование зоба на более ранней стадии и при существенно меньшем объёме щитовидной железы, чем это удавалось ранее − по нормам 1997 г.

А в любой йододефицитной местности это неизбежно повлечёт за собой увеличение доли детей с зобом, позволит констатировать его более высокую распространённость и, в конечном счёте, заставит признать зобную эндемию более напряжённой, чем это следовало из анализа предшествовавших сведений по нормативам Деланжа. Такой прогноз можем сделать не только с позиций математического ожидания, но и по результатам реального сопоставления данных, полученных нами в Центральном Федеральном Округе России (в Белгородской, Воронежской, Орловской областях и в Москве) и нашими коллегами в Башкортостане.

В выборку мы включили информацию по 18-ти населённым пунктам, где примерно на 60 тыс. детей 4-15 лет наряду с двойной оценкой частоты увеличения УЗ-объёма ЩЖ (по обеим нормативным шкалам) проводился параллельный анализ эндемических параметров и по другим индикаторам ВОЗ (медианы ренальной экскреции йода, частоты зоба пальпаторно и частоты неонатальной гипертиреотропинемии >5 мЕД/л − в каждом из 18-ти районов, а так же медианы тиреоглобулина − в 8 из них; всего − 62 параметра). Эти сведения иллюстрируются данными, представленными в таблицах 3 и 4.

Таблица 2. Стандартные нормативы тиреоидного объёма в зависимости от площади поверхности тела и пола детей (97-перцентиль; по данным УЗИ)

| Стандарты (мл) Площадь поверхности тела (м2) | МККЙДЗ/ВОЗ (1997) | Пересмотр МККЙДЗ (2001) | ||

| девочки | мальчики | девочки | мальчики | |

| 0,8 | 4,8 | 4,7 | 3,4 | 3,3 |

| 0,9 | 5,9 | 5,3 | 4,2 | 3,8 |

| 1,0 | 7,1 | 6 | 5 | 4,2 |

| 1,1 | 8,3 | 7 | 5,9 | 5 |

| 1,2 | 9,5 | 8 | 6,7 | 5,7 |

| 1,3 | 10,7 | 9,3 | 7,6 | 6,6 |

| 1,4 | 11,9 | 10,7 | 8,4 | 7,6 |

| 1,5 | 13,1 | 12,2 | 9,3 | 8,6 |

| 1,6 | 14,3 | 14 | 10,2 | 9,9 |

| 1,7 | 15,6 | 15,8 | 11,1 | 11,2 |

По нашим данным, ревизия частоты зоба в соответствии с пересмотренной версией нормативов позволяет прогнозировать увеличение распространённости зоба у детей РФ почти в 5 раз или на 23% (табл. 5). То есть практически у каждого четвёртого-пятого ребёнка с начальной стадией увеличения ЩЖ, которая ранее расценивалась как зоб (по Гутекунсту), затем формально интерпретировалась как вариант нормы (по Деланжу), ныне вновь следует признать наличие тиромегалии (по МККЙДЗ-2001). При этом окажется, что реальная распространённость зоба будет соответствовать более тяжёлой степени (по классификации ВОЗ 1994 г.), нежели складывалось впечатление при использовании неадекватных норм (табл. 5).

Таблица 6. Результаты сопоставления оценки тяжести эндемического процесса по частоте зоба с оценками по другим индикаторам

| Версия нормативов ТО Результат сопоставлений | МККЙДЗ/ВОЗ (1997) | Пересмотр МККЙДЗ (2001) |

| Эндемия более лёгкая, чем по другим индикаторам | 71,05,8% (44/62) | 11,34,0% (7/62) *** |

| Соответствие | 29,05,8% (18/62) | 46,86,3% (29/62) * |

| Эндемия более тяжёлая, чем по другим индикаторам | 0% (0/62) | 41,96,3% (26/62) *** |

Примечание: звёздочками обозначены показатели, достоверно отличающиеся от оценок по нормативам 1997 г. (* – p< 0,04; *** – p< 10-6).

Кроме того, сопоставление результатов частоты зоба по разным нормативам УЗ-объема выявило их принципиальные отличия и по отношению к другим индикаторам ВОЗ, характеризующим напряжённость эндемического процесса. Можно заключить, что стандарты 1997 г. преимущественно занижают остроту обсуждаемой проблемы здравоохранения − в 71% сопоставлений, они указывают на более лёгкую степень эндемии, нежели остальные индикаторы (табл. 6). В то же время, аналогичные сопоставления сведений, полученных на основании новой версии 2001 г., демонстрируют чаще обратную картину: почти в половине случаев зобная эндемия по этим стандартам оказывается тяжелее, чем по иным параметрам. Но при этом общая частота совпадений при оценке ситуации в обследованных регионах оказалась значительно более весомой и явной при нормировании размеров ЩЖ в соответствии с новыми стандартами (табл. 6).

Обсудим наиболее существенные и спорные вопросы, вытекающие из этого для практического здравоохранения − их два. Во-первых, обращает внимание, что в каждом четвёртом случае из нашей выборки (в 4 из 16 районов дефицита йода, 25%; рис. 3) и в трети случаев из выборки Ф. Деланжа и соавт., нормативы ЩЖ 1997 г. заставляют констатировать отсутствие зобной эндемии в местности, где имеется лёгкая и даже среднетяжёлая недостаточность йода. Это противоречит логике представлений о проявлениях и последствиях дефицита данного микроэлемента на щитовидной железе. Этому невозможно дать убедительное толкование с современных позиций научного опыта.

Во-вторых, переоценка по пересмотренным нормативам 2001 года приводит к необходимости признать не только более тяжёлое течение эндемического процесса в районах дефицита йода, но и наличие зобной эндемии даже в ряде йодобеспеченных регионах [оба района в нашей выборке (табл. 5 и рис. 3) и 8% случаев в выборке Деланжа]. Нам представляется, что это несоответствие отражает потенциальное участие, наряду с йодной недостаточностью, и других факторов внешней среды, оказывающих на ЩЖ детей дополнительный струмогенный эффект.

В целом, представленные данные позволяют признать более адекватными для использования на территориях РФ критерии тиреоидного объёма согласно новой версии МККЙДЗ (2001 г.). По нашему мнению, активная работа, начатая в соответствии с Консенсусом 1999 года («Эндемический зоб у детей: терминология, диагностика, профилактика и лечение»), должна быть продолжена на федеральном и местных уровнях с учётом стандартизации подходов к УЗ-диагностике зоба у детей. Более того, обсуждаемая версия новейших рекомендаций по нормативам ТО была представлена и всесторонне обсуждена на Всероссийской конференции детских эндокринологов (7 июня 2002 г., Москва), где получила одобрение, поддержку и официальное признание в итоговой резолюции. И, наконец, именно эти стандарты легли в основу «Клинических рекомендаций Российской Ассоциации Эндокринологов по диагностике и лечению аутоиммунного тиреоидита у детей», принятых на II Всероссийском тиреоидологическом конгрессе (20 ноября 2002 г., Москва).

Список литературы находится в редакции.

Источник