Нравственное развитие ребенка в младшем школьном возрасте

3.5. Íðàâñòâåííîå ðàçâèòèå äåòåé

Íðàâñòâåííîå ðàçâèòèå ðåáåíêà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé óñâîåíèå â ïðîöåññå åãî èíäèâèäóàëüíîãî ðàçâèòèÿ îáùåïðèíÿòûõ â äàííîå âðåìÿ íîðì ïîâåäåíèÿ è èõ ïðåîáðàçîâàíèÿ â ëè÷íûå ìîðàëüíûå êà÷åñòâà.  ìëàäøåì øêîëüíîì âîçðàñòå â ðåçóëüòàòå èíòåðèîðèçàöèè íîðìàòèâíûõ çíàíèé è íðàâñòâåííûõ ÷óâñòâ, âîçíèêàþùèõ ó ðåáåíêà ïîä âëèÿíèåì îöåíîê âçðîñëîãî, ôîðìèðóþòñÿ ðàçëè÷íûå íðàâñòâåííûå êà÷åñòâà, ñîñòàâëÿþùèå îñíîâó ïîâåäåíèÿ. Ìëàäøèé øêîëüíèê íà÷èíàåò ïîëíåå îñîçíàâàòü è àíàëèçèðîâàòü ñóùíîñòü íðàâñòâåííûõ êàòåãîðèé, ó÷èòñÿ îöåíèâàòü èõ çíàíèå â ñâîåì ïîâåäåíèè è â ïîñòóïêàõ è äåéñòâèÿõ äðóãèõ. Ñåíçèòèâíîñòü äàííîãî âîçðàñòà ê óñâîåíèþ è ïðèñâîåíèþ íðàâñòâåííûõ öåííîñòåé îáóñëîâëåíà âîçðàñòàþùåé ïðîèçâîëüíîñòüþ ïñèõè÷åñêèõ ÿâëåíèé, ôîðìèðîâàíèåì âíóòðåííåãî ïëàíà äåéñòâèé, ñîçíàòåëüíûì ïëàíèðîâàíèåì è âîëåâîé ðåãóëÿöèåé ñâîåé äåÿòåëüíîñòè, ñïîñîáíîñòüþ ê îáîáùåíèþ ïåðåæèâàíèé è ðåôëåêñèè.

Ïîä âëèÿíèåì ó÷åáíîé, èãðîâîé è òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè, îáùåíèÿ ñî çíà÷èìûìè âçðîñëûìè è ñâåðñòíèêàìè, ñåìåéíîãî âîñïèòàíèÿ ó ìëàäøèõ øêîëüíèêîâ íàêàïëèâàåòñÿ îïûò íðàâñòâåííîãî îòâåòñòâåííîãî ïîâåäåíèÿ.  ðåçóëüòàòå ðåãëàìåíòèðîâàííîãî õàðàêòåðà ïðîöåññà îáó÷åíèÿ, îáÿçàòåëüíîñòè è ñèñòåìàòè÷íîñòè ó÷åáíûõ çàäàíèé ôîðìèðóþòñÿ îïðåäåëåííûå íðàâñòâåííûå îòíîøåíèÿ. Èíòåíñèâíî ðàçâèâàåòñÿ ÷óâñòâî îòâåòñòâåííîñòè çà ñàìîãî ñåáÿ êàê ñïîñîáíîñòü ïîíèìàòü ñîîòâåòñòâèå ðåçóëüòàòîâ ñâîèõ äåéñòâèé íåîáõîäèìûì öåëÿì è ïðàâèëàì. Îòâåòñòâåííîñòü âûçûâàåò ÷óâñòâî ñîïðè÷àñòíîñòè ê îáùåé äåÿòåëüíîñòè, ÷óâñòâî äîëãà. Ìëàäøèé øêîëüíèê ñïîñîáåí ïîíèìàòü íðàâñòâåííûé ñìûñë îòâåòñòâåííîñòè. Óðîâåíü íðàâñòâåííîé êóëüòóðû, ÷óâñòâà îòâåòñòâåííîñòè äî øêîëû è ñôîðìèðîâàííîñòü âíóòðåííåé ïîçèöèè îïðåäåëÿþò îòíîøåíèå øêîëüíèêà ê ñâîèì íîâûì øêîëüíûì îáÿçàííîñòÿì.

Âàæíåéøèì ôàêòîðîì íðàâñòâåííîãî ðàçâèòèÿ ìëàäøèõ øêîëüíèêîâ ÿâëÿåòñÿ ñåìüÿ: ïðåîáëàäàþùèé â ñåìüå ñòèëü ñåìåéíîãî âîñïèòàíèÿ, ñåìåéíûå öåííîñòè, îðèåíòàöèÿ ÷ëåíîâ ñåìüè íà ôóíêöèè âîñïèòàíèÿ, ñòåïåíü îáùíîñòè èõ èíòåðåñîâ, âíåøíÿÿ ñîöèàëüíàÿ àêòèâíîñòü, óðîâåíü ýìïàòèéíîñòè ðîäèòåëåé, ñòåïåíü âçàèìîïîìîùè, âçàèìîïîääåðæêè è äîâåðèòåëüíîñòè îáùåíèÿ ìåæäó ÷ëåíàìè ñåìüè.

Ë. Êîëáåðã ðàçðàáîòàë òåîðèþ ìîðàëüíîãî ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòè, â êîòîðîé âûäåëèë íåñêîëüêî ôàç ïî ñòåïåíè ñôîðìèðîâàííîñòè íðàâñòâåííîãî ñîçíàíèÿ. Íà îñíîâå îáñóæäåíèÿ äåòüìè, ïîäðîñòêàìè è âçðîñëûìè ñåðèè êîðîòêèõ ðàññêàçîâ íðàâñòâåííîãî ñîäåðæàíèÿ îí ïðèøåë ê âûâîäó î òðåõ óðîâíÿõ ôîðìèðîâàíèÿ íðàâñòâåííîãî ñîçíàíèÿ ó ëþäåé (òàáë. 3.5).

Òàáëèöà 3.5

Óðîâíè íðàâñòâåííîãî ñîçíàíèÿ ïî Ë. Êîëüáåðãó

Äîêîíâåíöèîíàëüíûé óðîâåíü

Îðèåíòàöèÿ íà èçáåæàíèå íàêàçàíèé è ïîñëóøàíèå: ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ íå íàðóøàþòñÿ â ïðèñóòñòâèè âçðîñëûõ

Êîíâåíöèîíàëüíûé óðîâåíü

Ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ íå íàðóøàþòñÿ è â îòñóòñòâèå âçðîñëûõ èç-çà ñòðàõà íàêàçàíèÿ

Ïîñòêîíâåíöèîíàëüíûé óðîâåíü

Ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ íå íàðóøàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ñîáñòâåííûìè ìîðàëüíûìè ïîçèöèÿìè

Ñîãëàñíî Ë. Êîëüáåðãó, íðàâñòâåííûé âûáîð äåëàåòñÿ íå â âàêóóìå. Íà íåãî îêàçûâàåò âëèÿíèå âîçìîæíàÿ îöåíêà äðóãèìè ëþäüìè. Ðåáåíîê êàê áû çàêëþ÷àåò íåêîå íðàâñòâåííîå ñîãëàøåíèå (êîíâåíöèþ) ñ ìèðîì, îáÿçóÿñü âåñòè ñåáÿ îïðåäåëåííûì îáðàçîì. Âîçìîæíîñòü ïðèíÿòèÿ ïîäîáíîé êîíâåíöèè ïîÿâëÿåòñÿ â îïðåäåëåííîì âîçðàñòå. Íðàâñòâåííîå ñàìîñîçíàíèå äî «ïðèíÿòèÿ êîíâåíöèè» õàðàêòåðèçóåò äîêîíâåíöèîíàëüíûé óðîâåíü, íà ýòàïå åå ïðèíÿòèÿ êîíâåíöèîíàëüíûé óðîâåíü, è ñîîòâåòñòâåííî ó áîëåå çðåëûõ ëþäåé ïîñòêîíâåíöèîíàëüíûé óðîâåíü[79].

Ïðàêòè÷åñêèé ïðèìåð

Ðåáåíîê, íàõîäÿùèéñÿ íà êîíôåíöèîíàëüíîì óðîâíå, íå åñò êîíôåòû èç ïðàçäíè÷íîãî íàáîðà ïîòîìó, ÷òî ïðèñóòñòâóåò âçðîñëûé, íå ðàçðåøàþùèé åìó ýòîãî; ðåáåíîê, íàõîäÿùèéñÿ íà êîíâåíöèîíàëüíîì óðîâíå, íå åñò ýòè êîíôåòû ïî ïðè÷èíå ñâîåãî îáåùàíèÿ âçðîñëîìó ýòîãî íå äåëàòü; íà ïîñòêîíâåíöèîíàëüíîì óðîâíå ðåáåíîê ìîòèâèðîâàí òåì, ÷òî íå õî÷åò èñïîðòèòü ïðàçäíè÷íûé ñòîë, õî÷åò óãîñòèòü ãîñòåé.

Áîëüøèíñòâî ñåìèëåòíèõ äåòåé (ïðèìåðíî 70 %), êàê è âñå äîøêîëüíèêè, íàõîäÿòñÿ íà äîêîíâåíöèîíàëüíîì óðîâíå ðàçâèòèÿ íðàâñòâåííîãî ñîçíàíèÿ. Ýòîò íèçøèé óðîâåíü ðàçâèòèÿ ìîðàëüíîãî ñîçíàíèÿ ñîõðàíÿåòñÿ ó íåêîòîðûõ ìëàäøèõ øêîëüíèêîâ è äàæå ïîäðîñòêîâ. Ìíîãèå äåòè ê êîíöó ìëàäøåãî øêîëüíîãî âîçðàñòà íà÷èíàþò ðåøàòü ìîðàëüíûå ïðîáëåìû íà âòîðîì óðîâíå, ïåðåõîäÿò íà óðîâåíü êîíâåíöèîíàëüíîé ìîðàëè.

ñîçíàíèè ìëàäøèõ øêîëüíèêîâ âñå îò÷åòëèâåå âûäåëÿåòñÿ ñèñòåìà íðàâñòâåííûõ íîðì è ïðàâèë, êîòîðûå îí âûïîëíÿåò èëè ñòàðàåòñÿ âûïîëíÿòü âñåãäà, íåçàâèñèìî îò ñêëàäûâàþùèõñÿ îáñòîÿòåëüñòâ.

Íðàâñòâåííûå öåííîñòè â ïðîöåññå èíòåðèîðèçàöèè ïîñòåïåííî ñòàíîâÿòñÿ öåííîñòíûìè îðèåíòàöèÿìè, ò. å. ëè÷íîñòíûìè èäåàëàìè è æèçíåííûìè óñòàíîâêàìè ðåáåíêà. À.Â. Êèðüÿêîâà[80] âûäåëÿåò òðè ôàçû â ôîðìèðîâàíèè îðèåíòàöèé:

ïåðâàÿ ôàçà âõîæäåíèå ëè÷íîñòè â ìèð öåííîñòåé, â ìèð öåííîñòíûõ îòíîøåíèé;

âòîðàÿ ôàçà îñìûñëåíèå ñàìîöåííîñòè, ñâÿçàííîå ñ ïåðåîöåíêîé öåííîñòåé, ñî ñòàíîâëåíèåì ñîáñòâåííîãî «ÿ»;

òðåòüÿ ôàçà ôîðìèðîâàíèå ñîáñòâåííîé øêàëû öåííîñòåé, ñèñòåìû öåííîñòíûõ îðèåíòàöèé, ïðîåêòèðîâàíèåì îòíîøåíèé ëè÷íîñòè ê ðåàëüíîé äåéñòâèòåëüíîñòè.

Ïåðâàÿ ôàçà ñâÿçàíà ñ ïîçíàíèåì ñóùíîñòè ðàçëè÷íûõ öåííîñòåé, âòîðàÿ ñ ñàìîñîçíàíèåì è ñàìîîöåíêîé, òðåòüÿ ñ ôîðìèðîâàíèåì ñîáñòâåííîé ñèñòåìû öåííîñòåé ëè÷íîñòè. Äëÿ ìëàäøåãî øêîëüíîãî âîçðàñòà õàðàêòåðíîé ÿâëÿåòñÿ ïåðâàÿ ôàçà ôîðìèðîâàíèÿ îðèåíòàöèé â ìèðå öåííîñòåé, êîòîðàÿ ñîçäàåò îñíîâó äëÿ ïîñëåäóþùåé ïåðåîöåíêè è ñîçäàíèÿ ñîáñòâåííîé ñèñòåìû öåííîñòåé.

íðàâñòâåííîì ðàçâèòèè ìëàäøèõ øêîëüíèêîâ áîëüøîå çíà÷åíèå èìåþò ïðåäñòàâëåíèÿ äåòåé î ñàìèõ ñåáå. Ýêñïåðèìåíòàëüíûå èññëåäîâàíèÿ ïñèõîëîãîâ ïîêàçàëè, ÷òî â ôîðìèðîâàíèè íðàâñòâåííîãî ñàìîñîçíàíèÿ ðåáåíêà î÷åíü âàæíóþ ðîëü èãðàåò îáðàç åãî ñîáñòâåííîãî «ÿ». Ó ìëàäøèõ øêîëüíèêîâ ìîæåò ôîðìèðîâàòüñÿ óñòîé÷èâîå ïîëîæèòåëüíî-íðàâñòâåííîå ïîâåäåíèå ïðè óñòàíîâëåíèè ñàìèìè äåòüìè ñîîòâåòñòâèÿ ñåáÿ è ñâîèõ äåéñòâèé ýòàëîíó; ïðè íàëè÷èè ñâîåãî ñîáñòâåííîãî ïîëÿðíîãî îòíîøåíèÿ ê îáîèì ýòàëîíàì.

Ó ìëàäøèõ øêîëüíèêîâ ïîñòåïåííî ôîðìèðóþòñÿ ïðåäñòàâëåíèÿ î äîñòóïíûõ äëÿ èõ îñîçíàíèÿ íîðìàõ è ïðàâèëàõ ïîâåäåíèÿ. Îäíàêî îäíî ëèøü çíàíèå íîðì ïîâåäåíèÿ åùå íå îáåñïå÷èâàåò èõ âûïîëíåíèå è ñòàíîâëåíèå íðàâñòâåííûõ êà÷åñòâ, äëÿ êîòîðîãî âàæíûì ÿâëÿåòñÿ íàëè÷èå îïðåäåëåííîãî ýìîöèîíàëüíîãî îòíîøåíèÿ ðåáåíêà ê íðàâñòâåííûì íîðìàì. Å.Ñ. Ãàëàíæèíà[81] îòìå÷àåò, ÷òî ðàçâèòèå íðàâñòâåííî-ýñòåòè÷åñêèõ ïðåäñòàâëåíèé ìëàäøèõ øêîëüíèêîâ îñíîâàíî íà ïîñëåäîâàòåëüíîì ïðîõîæäåíèè íåñêîëüêèõ ýòàïîâ: îò ýìîöèîíàëüíîãî ïåðåæèâàíèÿ ñèòóàöèè ÷åðåç âíóòðåííèé äèàëîã è ðåôëåêñèþ îòíîøåíèÿ ê ïîíÿòèþ ê òâîð÷åñòâó ìûñëåîáðàçîâ íðàâñòâåííî è ýñòåòè÷åñêè ïîçèòèâíîé îêðàñêè.

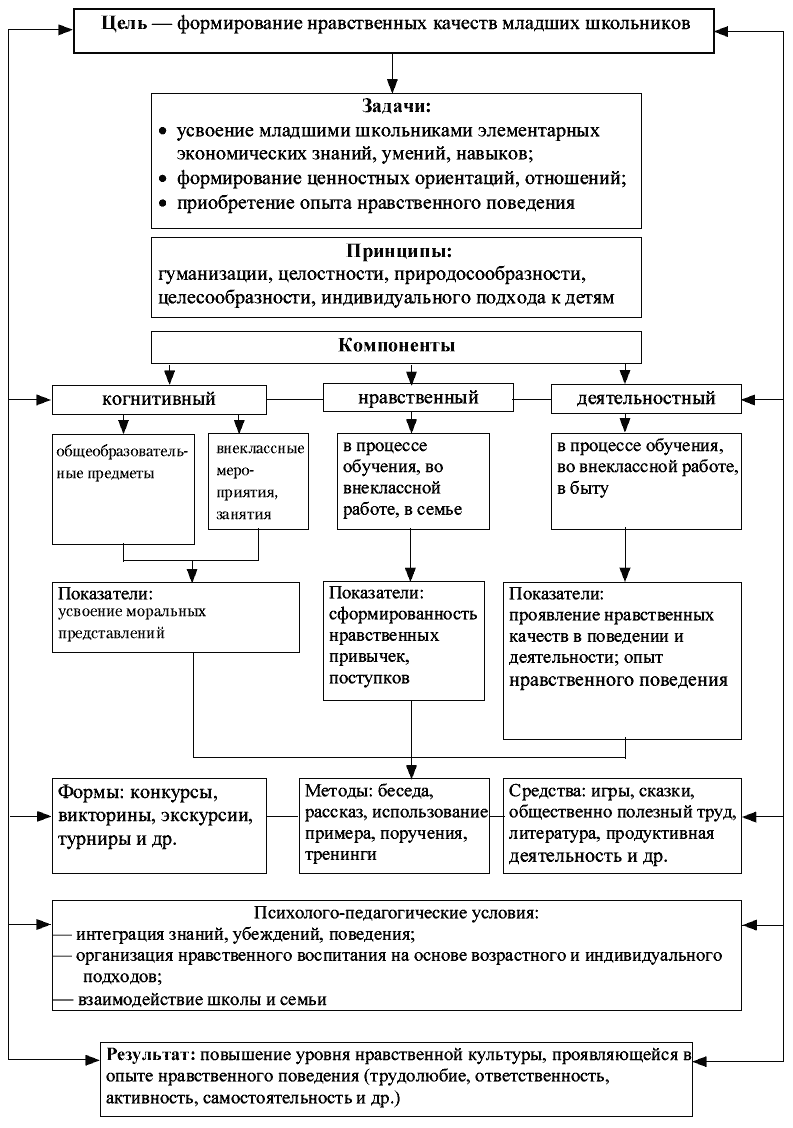

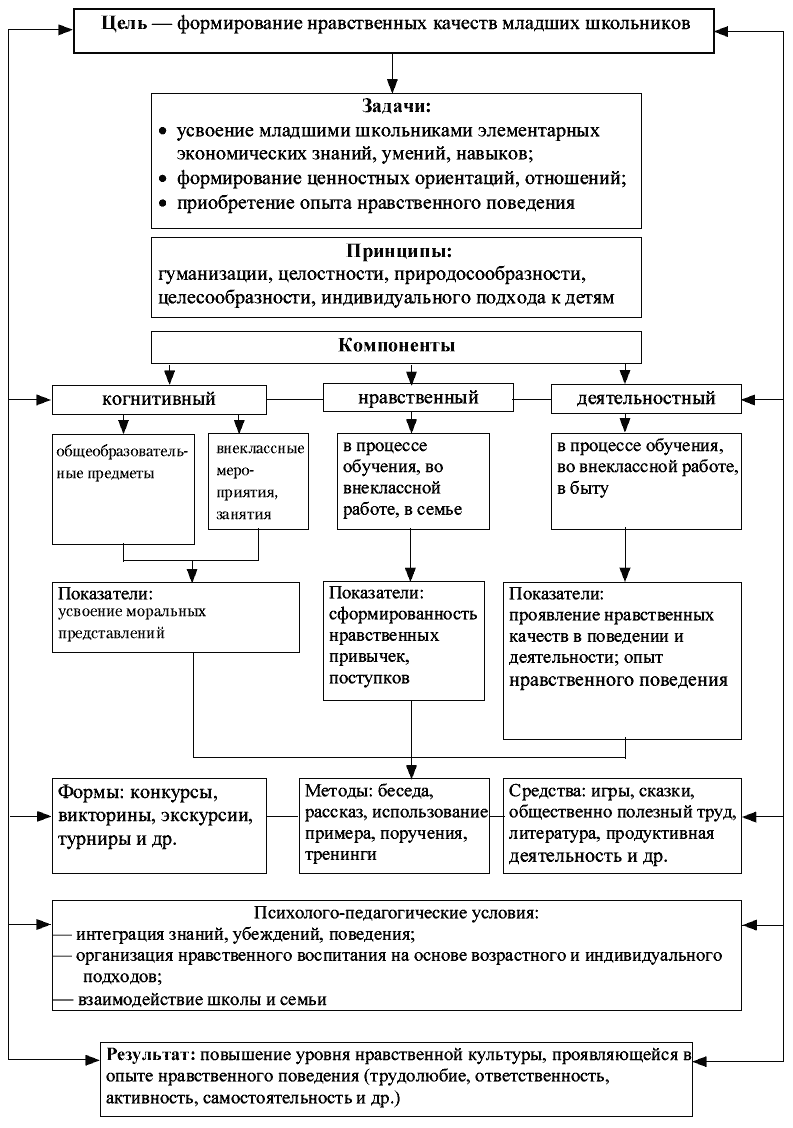

Ðàçâèòèå íðàâñòâåííûõ ïðåäñòàâëåíèé ìëàäøèõ øêîëüíèêîâ îáåñïå÷èâàåòñÿ ñîâîêóïíîñòüþ ñëåäóþùèõ ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêèõ óñëîâèé: ñîçäàíèå îñîáîé àóäèî-âèçóàëüíîé ñðåäû, ñíÿòèå íàïðÿæåííîñòè äåòåé, «ïîãðóæåíèå» â èçó÷àåìóþ ïðîáëåìó (ðàññìàòðèâàíèå, âñëóøèâàíèå, «âäóìûâàíèå»); ïðèíÿòèå âíóòðåííåãî îïûòà ðåáåíêà êàê öåííîãî è íåïîâòîðèìîãî; áåðåæíîå îòíîøåíèå êî âñåì ïðîÿâëåíèÿì ìûñëèòåëüíîé àêòèâíîñòè ìëàäøåãî øêîëüíèêà; ïðåäîñòàâëåíèå ðåáåíêó ñâîáîäû â âûðàæåíèè ñâîèõ ÷óâñòâ è ïåðåæèâàíèé; ôîðìèðîâàíèå âûñîêîé ñàìîîöåíêè, ñòèìóëèðóþùåé äåÿòåëüíîñòü äåòåé. Ìîäåëü ôîðìèðîâàíèÿ íðàâñòâåííûõ êà÷åñòâ ìëàäøèõ øêîëüíèêîâ ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëåíà â âèäå ñîâîêóïíîñòè òðåõ êîìïîíåíòîâ: êîãíèòèâíîãî, íðàâñòâåííîãî è äåÿòåëüíîñòíîãî ïðè îïðåäåëåíèè öåëåé è çàäà÷, ïðèíöèïîâ, ñîäåðæàíèÿ, ôîðì, ìåòîäîâ è ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêèõ óñëîâèé, îáåñïå÷èâàþùèõ ýôôåêòèâíîñòü ôîðìèðîâàíèÿ íðàâñòâåííûõ ñâîéñòâ ëè÷íîñòè ìëàäøèõ øêîëüíèêîâ (ðèñ. 3.5). Ôîðìèðîâàíèþ ýìîöèîíàëüíûõ îòíîøåíèé è íðàâñòâåííûõ êà÷åñòâ ñïîñîáñòâóþò âñå âèäû äåÿòåëüíîñòè (ó÷åáíîé è âíåó÷åáíîé) ðåáåíêà, êàæäàÿ èç êîòîðûõ èìååò ñâîþ íðàâñòâåííóþ îêðàñêó è ðàçíîîáðàçíûå ñðåäñòâà.

Ðèñ. 3.5. Ìîäåëü ôîðìèðîâàíèÿ íðàâñòâåííûõ êà÷åñòâ ìëàäøèõ øêîëüíèêîâ

÷àñòíîñòè, Í.Ñ. Êèñåëåâà[82] ñ÷èòàåò, ÷òî èãðîâàÿ äåÿòåëüíîñòü ÿâëÿåòñÿ âàæíåéøèì ñðåäñòâîì, îáåñïå÷èâàþùèì ýôôåêòèâíîå îñóùåñòâëåíèå ïðîöåññà ðàçâèòèÿ äóõîâíî-íðàâñòâåííûõ öåííîñòåé ó ìëàäøèõ øêîëüíèêîâ, îñíîâíûå óñëîâèÿ êîòîðîãî: ñâîáîäà ñàìîâûðàæåíèÿ (ñòèìóëèðîâàíèå ñòðåìëåíèÿ ê èíäèâèäóàëüíîé çàèíòåðåñîâàííîñòè è ñàìîâûðàæåíèþ); îòêðûòîñòü (ñîçäàíèå íà çàíÿòèÿõ àòìîñôåðû ñîçèäàíèÿ, íåïðèíóæäåííîñòè; ãàðàíòèÿ çàùèùåííîñòè, ñâîáîäû; îðèåíòàöèÿ íà àäåêâàòíîå âîñïðèÿòèå îêðóæàþùåé äåéñòâèòåëüíîñòè è ðàçâèòèå ñâîåãî âíóòðåííåãî ìèðà); àêòèâíîñòü (ìîáèëèçàöèÿ èíòåëëåêòóàëüíûõ è ýìîöèîíàëüíûõ ñèë ó÷àùèõñÿ; îðèåíòàöèÿ íà ïîèñê è ñàìîñòîÿòåëüíîñòü; èñïîëüçîâàíèå àêòèâíûõ ôîðì äåÿòåëüíîñòè, àêòóàëèçàöèÿ èãðîâûõ, òâîð÷åñêèõ ñèòóàöèé); óäîâëåòâîðåííîñòü äåÿòåëüíîñòüþ (íàëè÷èå ïîëîæèòåëüíûõ ïåðåæèâàíèé, «ñèòóàöèé óñïåõà», ïîõâàëû ñî ñòîðîíû ó÷èòåëÿ, äðóçåé).

Ïðàêòè÷åñêèé ïðèìåð

Ðàçâèòèþ íðàâñòâåííûõ îöåíî÷íûõ ñóæäåíèé ìëàäøèõ øêîëüíèêîâ ñïîñîáñòâóåò èãðà «Ñîáåðè áóêåò», â êîòîðîé äåòÿì ïðåäëàãàåòñÿ âçÿòü ëèñòêè áóìàãè è íàïèñàòü íà íèõ íàçâàíèÿ ñàìûõ ëþáèìûõ öâåòîâ. Äåòåé ïðîñÿò ïðåäñòàâèòü, ÷òî ýòè ëèñòêè áóìàãè ïðåâðàòèëèñü â ýòè öâåòû. Æåëàþùèå ñîáðàòü áóêåò ìîãóò «ñîðâàòü» òðè öâåòêà, êîòîðûå åìó áîëüøå âñåãî íðàâÿòñÿ (âçÿòü ñîîòâåòñòâóþùèå ëèñòû), íî, ñðûâàÿ öâåòîê (çàáèðàÿ ëèñòîê), íóæíî íàçâàòü ñàìîå õîðîøåå êà÷åñòâî òîãî ó÷åíèêà, ó êîãî âçÿò öâåòîê. Äåòè ïî æåëàíèþ âûõîäÿò è ñîáèðàþò öâåòû (ëèñòû áóìàãè), êàæäûé ðàç íàçûâàÿ ëó÷øèå íðàâñòâåííûå êà÷åñòâà ñâîèõ îäíîêëàññíèêîâ. Ïîñëåäíèé áóêåò ñîáèðàåò ó÷èòåëü. Îí áåðåò ëèñòû-öâåòû ó òåõ, ó êîãî îíè îñòàëèñü, è íàçûâàåò ëó÷øèå êà÷åñòâà ýòèõ äåòåé.  ðåçóëüòàòå ýòîé èãðû íåò îáèæåííûõ, äåòè óñëûøàëè î ñåáå õîðîøåå, çàäóìàëèñü î ñâîèõ êà÷åñòâàõ.

Ë.Ä. Êîðîòêîâà[83] îòìå÷àåò âàæíóþ ðîëü äèäàêòè÷åñêîé ñêàçêè äëÿ íðàâñòâåííîãî ðàçâèòèÿ ìëàäøèõ øêîëüíèêîâ, êîòîðàÿ îáåñïå÷èâàåò ïåðåäà÷ó ðåáåíêó îñíîâíûõ æèçíåííûõ ïðèíöèïîâ è çàêîíîìåðíîñòåé; ïåðåäà÷ó æèçíåííîãî îïûòà ïðåäûäóùèõ ïîêîëåíèé è ïîëó÷åíèÿ îùóùåíèé ñâîåé ñîïðè÷àñòíîñòè ìèðó ëþäåé; âîññòàíîâëåíèå ñâÿçè ñ ðîäîâîé è ñåìåéíîé ïàìÿòüþ; äóõîâíî-íðàâñòâåííîå ñòàíîâëåíèå ëè÷íîñòè è ìîðàëüíîé êîìïåòåíòíîñòè (õî÷ó ìîãó, õîðîøî ïëîõî è ò. ä.). Àâòîð âûäåëÿåò ðÿä ôóíêöèé ìîðàëüíîé êîìïåòåíòíîñòè àâòîðñêîé äèäàêòè÷åñêîé ñêàçêè: óìåíèå âûáèðàòü ñîîòâåòñòâóþùóþ èíôîðìàöèþ äëÿ ïîñòðîåíèÿ ñâîåãî âàðèàíòà äåéñòâèÿ; èñïîëüçîâàíèå çíàíèé, èçâëå÷åííûõ èç óñïåõîâ è íåóäà÷ ãåðîÿ ñêàçêè; âîçìîæíîñòü âèäåíèÿ è âûáîðà âîçìîæíûõ àëüòåðíàòèâ; îñîçíàíèå íåîáõîäèìîñòè âçàèìîäåéñòâèÿ ñ îêðóæàþùèì ìèðîì. Ðåçóëüòàòîì ðàáîòû ïî ðåàëèçàöèè òåõíîëîãèè äóõîâíî-íðàâñòâåííîãî âîñïèòàíèÿ äîøêîëüíèêîâ è ìëàäøèõ øêîëüíèêîâ ñðåäñòâàìè àâòîðñêîé äèäàêòè÷åñêîé ñêàçêè ÿâëÿåòñÿ îñîçíàíèå ðåáåíêîì òåõ áàçîâûõ äóõîâíî-íðàâñòâåííûõ êà÷åñòâ, êîòîðûå ìû ïûòàåìñÿ âîñïèòàòü â äåòÿõ: ñîâåñòëèâîñòü è ïîðÿäî÷íîñòü, ñàìîîòâåðæåííîñòü è íåçëîáèâîñòü, ñîïåðåæèâàíèå è ñî÷óâñòâèå, ïàòðèîòèçì; ïîíèìàíèå íåîáõîäèìîñòè ðàçâèòèÿ òàêèõ âîëåâûõ êà÷åñòâ, êàê ïîñëóøàíèå, ïî÷èòàíèå ðîäèòåëåé è äð.

Å.Â. Ìèõàéëîâà[84] ïîëàãàåò, ÷òî íàèáîëåå ýôôåêòèâíûìè ôîðìàìè îðãàíèçàöèè âíåóðî÷íîé äåÿòåëüíîñòè äëÿ íðàâñòâåííîãî ðàçâèòèÿ ìëàäøèõ øêîëüíèêîâ ÿâëÿþòñÿ ëè÷íîñòíî îðèåíòèðîâàííûå çàíÿòèÿ è êîëëåêòèâíûå òâîð÷åñêèå äåëà. Èõ ñî÷åòàíèå ñïîñîáñòâóåò ôîðìèðîâàíèþ íðàâñòâåííûõ öåííîñòåé ó ìëàäøèõ øêîëüíèêîâ, â ðàìêàõ ëè÷íîñòíî îðèåíòèðîâàííûõ çàíÿòèé ó ó÷åíèêîâ ðàçâèâàåòñÿ ñàìîñîçíàíèå, ïîïîëíÿþòñÿ ïðåäñòàâëåíèÿ îá îòíîøåíèÿõ ëþäåé, èõ ÷óâñòâàõ, ýìîöèÿõ, ÷åðòàõ õàðàêòåðà, æåëàíèÿõ è ïðåäïî÷òåíèÿõ, à â êîëëåêòèâíûõ òâîð÷åñêèõ äåëàõ ìëàäøèå øêîëüíèêè ó÷àòñÿ ñîòðóäíè÷åñòâó, â êîòîðîì îíè îáíàðóæèâàþò îáùèå ñìûñëû æèçíåäåÿòåëüíîñòè, óñòàíàâëèâàþò öåííîñòíûå îòíîøåíèÿ ê ÿâëåíèÿì è ñóáúåêòàì îêðóæàþùåé äåéñòâèòåëüíîñòè, ïðèó÷àþòñÿ ó÷èòûâàòü äðóãîãî ÷åëîâåêà, åãî èíòåðåñû, æåëàíèÿ, èíäèâèäóàëüíûå îñîáåííîñòè  ðåçóëüòàòå ôîðìèðóþòñÿ íðàâñòâåííûå öåííîñòè. Îá óðîâíå íðàâñòâåííîãî ðàçâèòèÿ â öåëîì, êîòîðîãî äîñòèãàåò ðåáåíîê ê êîíöó ìëàäøåãî øêîëüíîãî âîçðàñòà, ìîæíî ñóäèòü ïî ñôîðìèðîâàííûì ó íåãî ïðåäñòàâëåíèÿì î ñóùíîñòè è ïðîÿâëåíèè íðàâñòâåííîãî ïîâåäåíèÿ ëþäåé, ýìîöèîíàëüíîìó îòíîøåíèþ ê íðàâñòâåííûì öåííîñòÿì, îöåíî÷íûì ñóæäåíèÿì, ïî îðèåíòèðîâêå åãî ïîâåäåíèÿ íà íðàâñòâåííûå îïðåäåëåííûå íîðìû.

Источник

РАЗВИТИЕ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ

Младший школьный возраст – время интенсивного приобретения ребенком социальных шаний, которые включают в себя усвоение общественных норм и правил, а также способов действий в различных ситуациях. Именно в начальной школе дети учатся принимать в расчет нюансы дружбы и авторитета, учитывать множество предписаний и принципов. Важное психолого-педагогическое значение приобретает развитие у ребенка нравственных качеств.

В дошкольном детстве большинство детей методом проб и ошибок выучиваются отличать хорошие поступки от дурных, различать сердечность и бессердечие, великодушие и себялюбие. В младшем школьном возрасте ребенок начинает придавать повышенное значение выполнению нравственных норм и правил. Одной из причин этого выступает тот факт, что в игре дошкольник учится действовать по правилам и выполнять их. С приходом в школу это умение совершенствуется и начинает касаться не только игровых и учебных ситуаций, но и отношений между людьми, правил морали. По мнению психологов, моральное чувство у детей возникает из взаимодействия между их развивающимися мыслительными структурами и постепенно расширяющимся социальным опытом. В развитии морального чувства можно выделить дно стадии.

В дошкольном возрасте дети думают, что необходимо соблюдать все правила, потому что это реальные, нерушимые условия, а не абстрактные принципы. На этой стадии они судят о нравственности того или иного поступка исходя из его последствий и еще не способны оценивать намерения.

В младшем школьном возрасте дети начинают понимать, что правила создаются людьми на основе взаимной договоренности и что при необходимости их можно изменять. Это приводит к осознанию того, что в мире не существует ничего абсолютно правильного или неправильного и что нравственность поступка зависит не от его последствий, а от намерений.

В младшем школьном возрасте формируется одно из самых главных представлений о человеческих отношениях – представление о дружбе. Способность строить предположения относительно мыслей, ожиданий, чувств и намерений других людей играет главную роль в понимании того, что значит быть другом. Дети, которые могут видеть вещи и явления с точки зрения другого человека, в большей степени способны устанавливать и поддерживать прочные, близкие отношения со сверстниками.

В дошкольном возрасте дружба, как правило, основана на соображениях физического или географического порядка и носит довольно эгоцентрический характер. Друг – это просто партнер в играх, тот, кто живет неподалеку и имеет интересные игрушки. О том, чтобы понять и принять в расчет собственные интересы друга, речь пока не идет.

В младшем школьном возрасте дети начинают проникаться идеей взаимности и сознавать чувства другого. Дружба рассматривается главным образом с точки зрения поступков одного человека и их субъективной оценки другим.

В реальности дети начинают устанавливать более близкие отношения, чаще всего с лучшими друзьями. Эти узы дружбы очень сильны, но они, как правило, весьма недолговечны.

К концу начальной школы дружба основана на идее подлинно равного обмена: друзья рассматриваются как люди, помогающие друг другу. Дети осознают, что могут оценивать действия своих друзей и что друзья, свою очередь, могут оценивать их действия. В это время впервые появляется понятие обязательства.

Наибольшее распространение получает групповая дружба. Группы обычно бывают большими, включая ядро из нескольких мальчиков или девочек.

Два дружащих между собой ребенка могут удовлетворять различные потребности друг в друге. Одному может нравиться командовать, другому – подчиняться. Иногда отношения могут строиться на принципах равноправия, когда ни один из друзей не играет четко выраженную или постоянную роль. Характер дружеских отношений зависит от потребности каждого ребенка в доминировании, подчинении и автономии.

Литература

1. Коломинский Я. Л., Панько Е. А. Учителю о психологии детей шестилетнего возраста. М., 1988.

2. Крайг Г. Психология развития. СПб., 2000.

3. Непомнящая II. И. Становление личности ребенка 6-7 лет. М., 1992.

4. Обухова Л. Ф. Boзрастная психология. М., 1999.

5. Психическое paзвитие младших школьников. М., 1990. Рабочая книга школьного психолога. М., 1991.

Источник

Особенности нравственного воспитания младших школьников.

Огромное значение нравственного воспитания в развитии и формировании личности осознавалось в педагогике с древних времён. Многие выдающиеся педагоги прошлого отмечали, что подготовка доброжелательного человека не может сводиться только к его образованию и умственному развитию, и на первый план в воспитании выдвигали нравственное формирование.

Большую роль отводил нравственному воспитанию выдающийся швейцарский педагог-демократ Песталоцци. Нравственное воспитание он считал главной задачей детского воспитания. По его мнению, только оно формирует добродетельный характер, стойкость в жизненных невзгодах и сочувственное отношение к людям.

Однако из педагогов – классиков прошлого наиболее полно и ярко характеризовал преобразующую роль нравственного воспитания в развитии личности К.Д.Ушинский. Он писал: «Конечно, образование ума и обогащение его познаниями много принесёт пользы, но увы, я никак не полагаю, чтобы ботанические или зоологические познания… могли сделать гоголевского городничего честным человеком, и совершенно убеждён, что будь Павел Иванович Чичиков посвящён во все тайны органической химии или политической экономии, он останется тем же весьма вредным для общества пронырой.

…Нет одного ума и одних познаний ещё не достаточно для укоренения в нас того нравственного чувства, того общественного цемента, который иногда согласно с рассудком, а часто и в противоречие с ним, связывает людей в честное, дружное общество».

На огромную роль нравственного воспитания в процессе обучения и формирования личности указывал В.Г.Белинский. Он отмечал, что образование и приобретаемые человеком знания и умения принесут большую или меньшую пользу в зависимости от того, какую нравственность он усвоит.

Большой вклад в развитие теории нравственного воспитания в XVIII веке внесли М.В.Ломоносов, Н.И.Новиков, Г.С.Сковорода и другие мыслители. Они считали нравственное воспитание условием прогрессивного развития общества, подчеркивали важность формирования нравственных понятий, отражающихся в положительных поступках, рассматривали справедливость, искренность, доброжелательность как необходимые качества нравственной личности. М.В.Ломоносов первым среди представителей общественного направления в педагогике обратил внимание общества на проблему подготовки «истинных сынов отечества».

Изучение отечественной и зарубежной научной литературы дает возможность формировать представление о нравственном идеале, о гуманизме и нравственной активности личности.

Современная система отечественного образования не обеспечивает нравственное воспитание школьников. Этот раздел государственных образовательных программ недостаточно освещен. В последние десятилетия ослабла связь школьно образования с народной культурой при нарастании влияния различных культурных суррогатов. Как в школе, так и в средних учебных заведениях готовят хороших специалистов, не заботясь о том, какими они будут, какие люди будут строить общественную жизнь, общество и государство.

Школа является основным звеном в системе воспитания подрастающего поколения. Перед школой стоят ответственные задачи, связанные с нравственной подготовкой подрастающего поколения. В процессе обучения происходит систематическое приобщение к нравственным знаниям. Важным источником их накопления является знакомство школьников с окружающей средой.

Знания школьников о нравственных нормах, полученные на уроках, собственные жизненные наблюдения нередко бывают разрозненными и неполными. Поэтому требуется специальная работа, связанная с обобщением полученных знаний. Формы работы разные: в начальных классах это может быть рассказ учителя, этическая беседа.

Нравственность в целом зависит от того, как воспитывается ребенок в семье. В настоящее время это особенно важно, т.к. частота расторжения браков нарастает. Дети воспитываются в неполных семьях, страдает прежде всего их нравственное развитие.

Понятие «нравственность» включает внутренние, духовные качества, которыми руководствуется человек, этические нормы, правила поведения, определяемые этими качествами.

Нравственное воспитание – непрерывный процесс, он начинается с рождения человека и продолжается всю жизнь, и направленный на овладение людьми правилами и нормами поведения. На первый взгляд может показаться, что нельзя обозначить какие-то периоды в этом едином непрерывном процессе. И, тем не менее, это возможно и целесообразно. Педагогика зафиксировала, что в различные возрастные периоды существуют неодинаковые возможности для нравственного воспитания. Ребенок, подросток и юноша, например, по разному относятся к различным средствам воспитания. Знания и учет достигнутого человеком в тот или иной период жизни помогает проектировать в воспитании его дальнейший рост. Нравственное развитие ребенка занимает ведущее место в формировании всесторонне развитой личности, оказывает огромное влияние и на умственное развитие и на трудовую подготовку, и на физическое развитие и на воспитание эстетических чувств и интересов.

Нравственность человека проявляется в сознательном следовании нравственным принципам и в привычных формах нравственного поведения людей, она складывается из субъективно-освоенных моральных принципов и постоянно «пульсирующего» нравственного мышления. Нравственность невозможна без наличия таких чувств, как совесть, сопереживание, без внутренне принятой общественной морали, регулирующей его индивидуальное поведение и опирающейся на мировоззренческие убеждения и особенно чувство совести, сердцевину человеческой нравственности.

Л.Н.Толстой, рассматривает сущность «нравственности» человека, выдвинув «идею самосовершенствования каждого человека». К.Д.Ушинский считал главным в нравственном человеке, его «стремление к проявлению доброй воли к борьбе со злом».

Нравственность личности определяется через нравственные качества (характер, бесхарактерность, воля, безволие, достоинства и недостатки); нравственные чувства (любовь и ненависть, стыд и бесстыдство, радость, печаль, горе и др.); нравственные принципы (самоотверженность, эгоизм, коллективизм, индивидуализм, гуманизм, правда, ложь и др.); нравственное поведение (слово и дело, обещание и исполнение, помощь, услуга, дар и благодарность, добро и зло, культура поведения, вежливость и грубость, манеры и этикет).

Рассматривая систему нравственного воспитания, следует различать несколько аспектов. Во-первых, осуществление согласованных воспитательных влияний учителя и ученического коллектива в решении определенных педагогических задач, а внутри класса единство действий всех учащихся. Во-вторых, использование формирования учебной деятельности приемов нравственным воспитанием. В-третьих, под системой нравственного воспитания понимается также взаимосвязь и взаимовлияние воспитываемых в данный момент моральных качеств у детей. В-четвертых, систему нравственного воспитания следует усматривать и в последовательности развития тех или иных качеств личности по мере роста и умственного созревания детей.

Переживания младших школьников, их радости и огорчения, прежде всего, связаны с учебой. На уроках в постоянном общении с учителем и сверстниками формируется нравственность, обогащается жизненный опыт. На уроке взаимодействуют все основные элементы воспитательного процесса: цель, содержание, средства, методы, организация. Воспитывает весь процесс обучения на уроке, а не так называемые воспитательные моменты.

Чтение и разбор статей, рассказов, стихотворений, сказок из учебных книг помогают детям понять и оценить нравственные поступки людей. Дети читают и обсуждают статьи, в которых ставятся в доступной для них форме вопросы о справедливости, честности, товариществе, дружбе, верности общественному долгу, гуманности и патриотизме.

На уроке постоянно возникают определенные деловые и нравственные отношения между учащимися. Сообща решая общие познавательные задачи, поставленные перед классом, учащиеся общаются между собой, влияют друг на друга. Учитель предъявляет ряд требований, касающихся деятельности учащихся на уроке: не мешать остальным, внимательно слушать друг друга, участвовать в общей работе и оценивает умение учеников в этом плане. Совместная работа школьников на уроке рождает между ними отношения, характеризующиеся многими признаками, которые свойственны отношениям в любой коллективной работе. Это, прежде всего, отношение каждого участника к своему делу как к общему, умение согласованно действовать вместе с другими для достижения общей цели, взаимная поддержка и в то же время требовательность друг к другу, умение критически относиться к себе, расценивать свой личный успех или неудачу с позиции сведения структуры учебной деятельности. Общение детей возможно на всех уроках. Дети придумывают примеры, задачи, упражнения, и задания на определенное правило, задают их друг другу. Каждый может выбрать сам, кому он захочет задать вопрос или задачу по структуре учебной деятельности.

Урок, на котором дети испытывают удовлетворение и радость от успешно выполненной общей работы, который пробуждает самостоятельную мысль и вызывает совместные переживания учащихся, способствует их нравственному воспитанию.

Как показывает опыт, домашние задания могут быть более эффективно использованы для решения воспитательных задач, если выполнение эпизодически поручать группе учеников. Характер заданий для домашней групповой работы иной, нежели для индивидуальной. Упражнения на повторение могут быть заданы в форме дидактических игр и практических заданий.

В формировании личности младшего школьника особое место занимает вопрос развития нравственных качеств, составляющих основу поведения.

В этом возрасте ребенок не только познает сущность нравственных категорий, но и учится оценивать их знание в поступках и действиях окружающих, собственных поступков.

Для младшего школьника это особенно важно, поскольку учебная деятельность выступает как ведущая. В этом возрасте учебная деятельность оказывает наибольшее внимание на развитие школьника, определяет появление многих новообразований. Причем в ней развиваются не только умственные способности, но и нравственная сфера личности.

В результате регламентированного характера процесса, обязательного систематического выполнения учебных поручений у младшего школьника складываются нравственные знания, характерные для учебной деятельности, нравственные отношения.

Учебная деятельность, являясь в младшем школьном возрасте ведущей, обеспечивает усвоение знаний, в определенной системе, создает возможности для овладения учащими приема, способами различных умственных и нравственных задач.

Учителю принадлежит решающая роль в воспитании и обучении школьников. В подготовке их к жизни и общественному труду. Учитель всегда является для учащихся примером нравственности школьников на сегодняшнем этапе развития общества особенно актуальны.

Подводя итог данной статьи можно отметить, что, процесс нравственного воспитания, и как уже отмечалось выше, был предметом довольно глубокого исследования многих теоретиков и практиков системы образования. Однако данный процесс еще нельзя назвать завершенным. Многие труды требуют детального изучения, переосмысления.

Источник