Никитины наш ребенок 1 год

(конспект для тех, кто любит краткое изложение)

Вот, с чего мы начинаем, что делаем и что думаем о ПЕРВОМ ГОДЕ:

1. В родильном доме надо просить врача дать ребенка для первого кормления не позже часа после рождения. Это чрезвычайно важно для сохранения здоровья и младенца, и матери. У нас шестеро детей страдали от диатеза, так как их поздно давали матери для кормления (через 12-24 и даже 72 часа после рождения), а у седьмой, Любы, не было никаких признаков диатеза, так как по совету профессора Аршавского ее приложили к груди через 2 часа после рождения (еще лучше, если через 15-30 минут).

Режим кормления

2. Мы не соблюдаем строгого режима кормления. В первые месяцы перерыв между кормлением обычно короче требуемых 3 часов, но может быть и больше трех. Кормит мама полулежа на диване, а малыш лежит голенький рядом с нею и свободно двигает ножками и ручками. После кормления обязательно держим 1-2 минуты вертикально, чтобы он срыгнул проглоченный воздух и учился держать головку. Мать кормит грудью до 12-14 месяцев.

Прикорм (после 6 месяцев) — ничего специально для младенца не готовим. Все, что ему “по зубам”, попадает с общего стола: ложка киселя, каши, бульона, кефира и т. п. Никаких норм питания не устанавливаем. Дети едят сколько хотят, но едят вместе со всеми.

Одежда для малыша

3. Малыш у нас, пока не спит и во время кормления, лежит голенький или в одной распашонке (при комнатной температуре от +18 до +20 С). Приучаем его к этому 1-2 дня после прихода из роддома, а следовало бы со дня рождения. В первый же день мы развернем его и положим голеньким, пусть шевелит ручками и ножками. Если он начал икать, то его через несколько минут завернем в тонкую пеленку, а через часок при кормлении снова раскрываем. Только для сна в комнате мама заворачивает его в тонкую пеленку, а для сна на воздухе — в зависимости от погоды (например, теплое шерстяное одеяло при температуре ниже -5 С), и перед сном согревает своей рукой стопы малыша, если они прохладные, и заворачивает ножки в теплую пеленку.

Если малыш в комнате бывает голеньким, то:

- тонус мышц повышен (мышцы напряжены), и они развиваются;

- ему прохладно, прохлада бодрит, делает движения приятными;

- без одежды и пеленок двигаться легко, они не стесняют движения;

- в этом возрасте чем быстрее совершенствуются движения, тем успешнее развивается интеллект;

- терморегуляторы организма включаются в работу; так как во сне температура окружающей среды 32-34 С (комфортная), а если проснулся, то температура воздуха в комнате +18 — +20 С. Перепад температур 10 — 15 гр. каждый день и по нескольку раз.

По нашим наблюдениям, малыши, которых держат в комнате голенькими, почти не подвержены простудным заболеваниям.

Гигиена

4. Оказалось, что кожа малыша в таких условиях не нуждается в частых подмываниях и купаниях и без всяких смазываний и присыпок остается чистой и здоровой. Опрелости, сыпь и покраснения, полученные им в родильном доме, исчезают в несколько дней и больше не появляются. С мылом мы купаем младенца раз в неделю, под душем в самодельной бане, где температура бывает от +35 до +55 С. Подмываем холодной водой (не под струей, а с ладони).

5. “Гигиеническим навыкам” учим со дня рождения. После сна, после кормления, после питья воды и когда малыш “дает знать” — мама держит его над тазиком, положив его на свои колени (на бедра) и поддерживая руками под коленками. Тогда малыш не любит быть мокрым, и уже в 1,5-2 месяца можно обходиться почти без стирки пеленок (мама стирала в 1015 раз меньше обычного). Мы, таким образом, не выполняем совет врачей “смириться на 8 месяцев со стиркой пеленок”, не учим ребенка все время “ходить под себя” (ночное недержание мочи и неврозы, связанные с ним, видимо, одно из последствий такого обучения). Мы удивляемся, читая, что “…навык опрятности у них крайне нестоек, что только на втором году постепенно развивается способность контролировать функцию мочевого пузыря и кишечника” (М. Я. Студеникин, “Книга о здоровье детей”. М., Медицина, 1.973, с. 110). У нас малыши рано просятся, а также и сами садятся на горшок.

Еще раз одежда и обувь для ребенка

6. Когда малыш начинает ползать и ходить, он, как правило, одет в одни трусики. Это, видимо, лучшее из всех средств закаливания. Босые ножки быстро и точно реагируют на изменение температуры окружающей среды, а синие пяточки говорят, что термоадаптивные реакции протекают нормально. Старшие дети заметили: “Когда ходишь босиком, ногам холодно не бывает. Только когда сядешь у телевизора в мягкое кресло и подожмешь ноги под себя, тогда почувствуешь, что они холодные”. Мы поэтому разрешаем всю зиму выскакивать малышам босиком на снег, чтобы расширять диапазон температур, в котором работают терморегуляторы организма.

7. Летом выносим малыша голенького на солнышко и “поджариваем” его со всех сторон сначала на 10-15 минут, а с 3-4-х месяцев — уже до часа и более. С годовалыми малышами были летом в Феодосии, Евпатории, Одессе. Никогда не надевали панамок и не знали солнечных ожогов и “ударов”. Волосы хорошо защищают от солнца, а солнечные ванны — лучшая профилактика рахита.

Стерильность

8. Избегаем специальной стерильности, чтобы у ребенка вырабатывались иммунные (защитные) “механизмы” для жизни в обычной нашей микрофлоре. Даем сырую воду, некипяченое молоко, позволяем пробовать “на зуб” вещи и игрушки и т. п. Исследователи космоса пробовали выращивать животных в стерильных условиях (гиотобионтов), но не все животные могут в них вырастать. А те, кого удалось вырастить до взрослости (крысы), погибали через 3-36 часов после того, как их выпускали на волю из стерильной клетки, так как их иммунные силы не смогли развиться в стерильной обстановке. Всем нашим детям незнакомы желудочно-кишечные заболевания.

Физкультура

9. Специальных занятий гимнастикой у нас нет. Просто мы иначе, чем принято, обращаемся с малышом. Каждый раз, как берем его на руки, просовываем ему в сжатые кулачки по пальцу и начинаем тянуть к себе, чтобы он сел (на несколько секунд конечно), а потом и встал. Уже на первом месяце жизни держим малыша и вертикально. Держа его на руках, прислоняем к груди, а свободной рукой снизу подпираем пяточки, пока он не напряжет ножки и не будет стоять, т. е. держать свой вес на ножках, прислонясь к груди матери или отца (тоже сначала на несколько секунд, но каждый раз, как берем его на руки).

Обязательно на некоторое время (сначала на минуту-две) кладем малыша на животик, чтобы он учился поднимать головку и рассматривать не только потолок. Обычно это делала мама, когда брала малыша кормить, поить или держать над тазиком, или кто-то подходил к нему из старших, чтобы поговорить с ним, дать ему ухватиться за пальцы или поиграть с ним.

Вообще обращаемся с малышом гораздо смелее, чем принято. Кладем животиком на ладонь и перекладываем с места на место, берем за две ножки и поднимаем вниз головой и т. д. Он при этом напрягается, помогает в том, что делают старшие, и быстро крепнет.

На втором-третьем месяце жизни отец брал малыша из кроватки или коляски, давая ему два пальца одной руки — указательный и мизинец, а второй рукой подстраховывал его под ягодицы. Малыш сам так крепко хватался за пальцы, что его можно было вынимать или класть обратно. Пальцы взрослого хорошо чувствуют, крепко ли он держится. Для малыша это каждый раз гимнастическое упражнение. А становясь старше, он начинал еще и подпрыгивать, облегчая и делая удивительно приятной, легкой и даже красивой эту “гимнастику”. За день таких упражнений приходится делать несколько десятков.

10. Можно еще брать малыша под мышки, ставить его ножками на стол и “ходить” с ним по столу сначала по 20-3О секунд, а на втором месяце по минуте и больше, несколько раз в день. В опыте, который делали американцы с таким обучением хождению со дня рождения (перед каждым кормлением), малыши пошли самостоятельно в 6-7 месяцев вместо обычных 12, и главное — были намного развитее умственно по сравнению со своими “нормальными” сверстниками.

11. С трех примерно месяцев в коляске и в кроватке устанавливаем перекладинку, до которой он дотягивается руками и которую может схватить, чтобы сначала садиться, держась за нее, а потом и вставать. Это палочка диаметром 12-15 мм поперек кроватки на досягаемой для малыша высоте (15-25 см), а еще удобнее лесенка “Встанька” (В. С. Скрипалев, журнал “Физкультура и спорт”, No. 7, 1977; или его же книга “Стадион в квартире”, ФиС, 1981, с. 45).

12. Как только малыш НАЧИНАЕТ ПОЛЗАТЬ (с 5-6 месяцев), пускаем его на пол, чтобы для движений было больше простора, а для “исследований” больше предметов. Если он уже может вставать на ножки, то опускаем пониже гимнастические кольца (18 см от пола) и устанавливаем турничок так, чтобы он мог ухватиться сам, подвешиваем боксерскую грушу на канате, ставим раскладушку, вокруг которой малыш может ходить, держась за нее. Еще лучше установить спорткомплекс В. С. Скрипалева, который занимает мало места (около 3 кв. м), но имеет одиннадцать спортивных снарядов (см. журнал “Физкультура и спорт”, No. 5-12, 1977, 1-4, 1978; или книги “Стадион в квартире” и “Наш семейный стадион”, ФиС, 1986).

13. Примерно половину дня предоставляем малышу для САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ПОЗНАНИЯ МИРА. Когда он начинает ходить, мы не предохраняем его от падений, и малыш быстро учится ловко “приземляться”: падая вперед, он опирается на руки, а падая назад — садится. Навыки безопасного падения, приобретенные в детстве, сохраняются на всю жизнь и служат надежной защитой от травм.

Безопасность

14. Не прячем от ребенка спички, иголки, ножницы и другие опасные вещи, а сами ЗНАКОМИМ МАЛЫША С ОПАСНОСТЬЮ, когда он впервые сталкивается с нею. Делаем это так: предупредив ребенка, что может быть “больно!”, “горячо!”, ПОЗВОЛЯЕМ дотронуться до горячего чайника, утюга, плитки, то есть получить “урок”. Двух-трех таких “уроков” обычно оказывается достаточно, чтобы ребенок на всю жизнь становился осторожным в обращении с ними и питал доверие к нашим предупреждениям.

15. При встрече с БОЛЬШОЙ ОПАСНОСТЬЮ, где применение “малых доз” невозможно (поезд, автомашина, открытое окно в квартире на пятом этаже и т. п.), мы не пускаемся в рассуждения и объяснения, а в первый раз переживаем испуг, проявляем опасение и осторожность гораздо большую, чем обычно, чтобы ребенок видел образец поведения в данной ситуации. Например, выходя впервые с малышом на улицу, подчеркнуто бросаемся в сторону от автомашины подальше, чтобы он опасался уличного транспорта, внимательно смотрим налево и направо, остановившись перед проезжей частью улицы.

Когда ребенок подрастет настолько, что может “вести маму” в магазин или в булочную (с 2-3-х лет), мы поручаем ему “проводить маму в магазин”, “перевести через улицу”, то есть “перекладываем заботу” о безопасности на ребенка.

Можно-нельзя

16. Запрещая что-то ребенку, строго говорим ему “НЕЛЬЗЯ”, но тут же говорим ему, что “МОЖНО”, например: “Рвать книги НЕЛЬЗЯ, а старую газету МОЖНО”, “Стучать молотком по телевизору НЕЛЬЗЯ, а по дощечке МОЖНО” и т. д. Запретов должно быть немного, но четких, их надо соблюдать всем.

17. Когда впервые даем карандаш или ложку в руки, то сразу даем ВЕРНО, как НАДО держать — так малыш и берется (первые дни следим за этим). Это стараемся делать во всех подобных случаях с самых первых попыток, так как переучивать значительно труднее. Вообще стараемся не учить тому, от чего потом придется отучивать.

Контакт

18. Мама спит с малышом рядом примерно до года. Ночью, когда он проснется, она держит его над тазиком (чтобы сделал “пи-пи”) и затем кормит грудью. Малыш рядом с матерью спит спокойно остаток ночи, и мать обычно высыпается. Только с первым ребенком мама мучилась до 5 месяцев, добиваясь “ночного перерыва в кормлении”. Мы считаем ФИЗИЧЕСКИЙ КОНТАКТ младенца с матерью очень важным для его развития и укрепления его нервной системы. Недостаток его ведет к обеднению эмоциональной сферы, к ее ущербности и формированию “неконтактности” в старшем возрасте, преодолеть которую впоследствии очень трудно.

Чтобы избежать депривации — эмоционального голодания, — стараемся, чтобы ребенок постоянно видел мать или отца или слышал их — он тогда может спокойно играть сам, и подолгу. При этом по мере возможности наблюдаем за ним и не скрываем своего интереса к его деятельности. Не боимся брать малыша часто НА РУКИ. Перед сном мама нередко поет ему песенку и старается, чтобы он подпевал (развивается слух и голос). Берут его на руки и старшие дети, братья и сестры, говорят с ним, показывают и называют предметы или спрашивают его: “Что это?”, “Где лампа?” и т. п. Маленькие няньки развивают малыша, пожалуй, лучше, чем мы, взрослые, так как быстрее находят с ним общий язык в играх и делах. Поэтому, наверное, матери и отцу легче с двумя-тремя ребятишками в семье, чем с одним.

Радуемся успехам ребенка

19. Стараемся больше хвалить, искренне РАДУЕМСЯ УСПЕХАМ малыша, каждому его достижению, ведем записи о них в дневниках, составляем графики измерений физического и умственного развития каждого из детей. Это помогает накапливать опыт, побуждает к анализу и размышлению.

20. Мы заметили, что малыш уже с 10-11 месяцев может испытывать СОСТРАДАНИЕ, сочувствие, проявляет желание помочь старшим, участвовать в их делах, подражая им. Мы стараемся поддерживать это стремление ребенка, не отталкиваем его от себя, а вместе с ним делаем многое, вместе огорчаемся, вместе радуемся. Возбуждаем и поощряем в нем сочувствие к уставшему, огорченному, больному, слабому: “Мама устала, принеси ей тапочки, чтобы она переобулась”.

В последние годы мы поняли, что именно в этом возрасте начинается ориентация человека в НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЯХ. Если наибольшее удовольствие он испытывает, доставляя радость другим людям, то радость созидания, радость творчества и отдачи становится высшими из радостей его жизни. Эти эталоны нравственных ценностей являются основой того, что называют совестью, они формируются рано и лежат, видимо, в подсознании.

ВОТ НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ

- В первый год жизни малыш не болеет.

- Обнаженный (в трусиках) выдерживает лучи солнца, летний ветер, купание в реке и в море, ходьбу босиком по полу, земле, траве, снегу

- Ест почти все, что едят взрослые. Желудок работает всегда хорошо.

- С трех месяцев СТОИТ сам, держась за опору, прочно ВИСИТ, держась за пальцы взрослого (до 30 секунд).

- ПОЛЗАТЬ начинает с 6-7 месяцев, причем не касаясь пола коленками, что говорит о высоком уровне его физического развития.

- ХОДИТЬ сам без опоры и поддержки начинает с 8,5-10 месяцев; ходит босиком в комнате, а летом и во дворе.

- Развитие СИЛЫ и ЛОВКОСТИ: подходит к турнику или к кольцам, сам берется за них и повисает на 2-5 секунд, влезает и слезает с дивана — в 10 месяцев; поднимает ножки к рукам из виса на перекладине или кольцах (сильный брюшной пресс) — 10-11 месяцев; влезает по вертикальной лесенке на высоту 1,5-2 метра и слезает с нее — в год.

- К году САМ ПЬЕТ из чашки, с 13-14 месяцев САМ ЕСТ ложкой густую кашу.

- ПРОСИТСЯ на горшок, просыпается для этого и ночью.

- ГОВОРИТ 10-15 слов, понимает и выполняет элементарные просьбы, проявляет сочувствие, желание помочь, участвовать в занятиях старших.

А ГЛАВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ, как мы теперь понимаем, был вот в чем: живя с такими малышами, мы — при всех наших хлопотах и заботах — не уставали! Напротив, мы словно заряжались от них бодростью и радостью жизни, которая буквально била ключом в нашем доме. И как странно было слышать от других: “Ах, как трудно с детьми! Совсем замучились…”

Только спустя время, столкнувшись со страшными проблемами других семей, мы поняли, что с детьми может быть действительно невыносимо тяжело. И главные трудности, отравляющие детям и родителям жизнь, были связаны с бесконечными болезнями. Почему же они миновали наших детей? Мы попробовали в этом разобраться, и увидели, каких бед нам удалось избежать. Наверняка не все существующие попали в “чертову дюжину” грозных ОПАСНОСТЕЙ, на которую мы обращаем ваше самое пристальное внимание. Но эти — мы убеждены! — можно и нужно предотвратить. Если это удалось нам, значит, и другим это под силу.

Из книги Никитин Б.П., Никитина Л.А. “Мы и наши дети”

Интеллектуальные игры Никитина (Ссылка на магазин)

Источник

За «феноменом Никитиных» несколько десятилетий наблюдала вся страна. Они воспитывали своих семерых детей довольно противоречивыми методами, без оглядки на общественное осуждение. Они стали примером для тысяч родителей и на двоих написали полтора десятка книг о детском здоровье и воспитании.

Рассылка «Мела»

Мы отправляем нашу интересную и очень полезную рассылку два раза в неделю: во вторник и пятницу

Последователь Макаренко и учительница русского

Борис Никитин и Лена Литвинова познакомились 10 декабря 1957 года на педагогической конференции в Москве. Борис, военный инженер-майор в отставке, преподавал в училище, Лена — учитель русского языка и литературы, меньше года назад вернулась с Алтая, куда поехала работать по собственной воле после окончания МПГУ.

Там, в деревенской школе, она пыталась внедрять собственные педагогические методики, недовольная существующей системой. Борис и еще 22 энтузиаста, поклонники и последователи Антона Макаренко, третий год пытались реализовать идею создания «трудовых школ». Никитину был 41 год, Литвиновой — 27. Оба они не хотели ехать на эту конференцию.

Умный и харизматичный, мысливший широко и независимо, Борис Никитин произвел на молодую учительницу из подмосковного Болшево огромное впечатление. Он познакомил ее со своими друзьями, поклонниками Макаренко, заразил новыми идеями воспитания. Под устройство первой «трудовой школы», где ученики, наравне с обычными предметами, должны были изучать и производственные профессии, власти уже собирались было выделить им помещение. Но в апреле 1958-го ветер сменился, и в газете «Правда» вышла статья «Прожектёры», после которой деятельность 23 энтузиастов, включая Бориса, стала фактически незаконной. Его, не в первый уже раз, уволили с работы за «несогласие с методиками воспитания молодежи».

«Пока он весь не станет прохладненький»

1 июня 1959 года у Бориса Павловича и Лены Алексеевны (именно Лены, не Елены: так назвал ее отец, убежденный коммунист, в честь восстания рабочих на золотых приисках на реке Лене в 1912 году) родился сын Алеша. Месяцем раньше они поженились. Для Бориса это был второй брак — от первого у него осталось трое детей, с которыми ему не разрешала видеться бывшая жена.

Молодые поселились в Болшево, в доме Лены, вместе с ее матерью Диной — тоже учительницей и депутатом местного райсовета. На втором месяце жизни на голове и лице у маленького Алеши начали появляться прозрачные прыщики непонятной природы, он их расчесывал, отчего кожа покрывалась сплошной коркой. Никакие меры, предписанные врачами, не работали — ни лекарства, ни мази, ни кварц, ни присыпки. В какой-то момент родители заметили, что прыщики проходят, если оставить Алешу в прохладном месте на полчаса или час, — зуд постепенно спадает.

Постепенно ребёнка приучили постоянно находиться в помещении с температурой не выше 15 градусов

Инженер по образованию и исследователь по природе, с первых дней после рождения сына Борис Никитин начал вести дневник наблюдений, куда записывал все, что связано со здоровьем и воспитанием Алеши. «Мы раздевали Алешу и голенького выносили в тамбур или даже на воздух зимой, — с отстраненностью ученого, проводящего научный эксперимент, писал Борис Никитин. — Сначала, конечно, побаивались и выносили на 10–15 секунд, а потом на минуту и больше, пока он весь не станет прохладненький. И так в любую погоду. К концу зимы мы уже так осмелели, что на двух-трехградусный мороз выходили, надев Алеше только распашонку и посадив его в мешок — мама нашила Алеше мешков с резинкой вместо пеленок, они очень удобны».

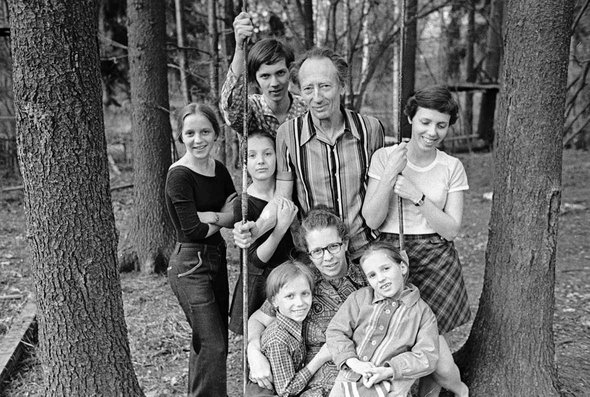

Педагоги и воспитатели Борис Павлович Никитин и Лена Алексеевна Никитина со своими детьми со своими детьми, 1978 год. Фото: РИА Новости / Виктор Ахломов

Семья-лаборатория

В 1960 году у Никитиных родился второй сын, Антон. В 1962-м — дочь Ольга. Все они с детства привыкали ходить в доме в одних трусах или вообще без одежды, спать их выносили на террасу, где была такая же температура, как и на улице. Питались дети просто (продолжая работать учителями, Борис и Лена зарабатывали немного) и ели только тогда, когда хотели.

Родители ничего им не запрещали, разрешали трогать и пробовать на вкус все, что те находили вокруг. Борис, который в юности всерьез занимался акробатикой и спортивной гимнастикой, построил для детей деревянный гимнастический комплекс: маленький турник, кольца, шведская стенка, по диагонали, от одного угла комнаты до другого, укрепил широкую доску, по которой можно было ходить, добираясь до самого потолка.

В 1963 году Борис Никитин написал книгу «Правы ли мы?», в которой подробно описал все принципы воспитания и сохранения здоровья своих детей. В ней он впервые озвучил идею «раннего развития», разработкой которой он будет заниматься всю жизнь. В 1965 году о семье, в которой «дети бегают босиком по снегу», написали несколько больших советских газет с миллионными тиражами. О Никитиных узнали и заговорили. Тогда же вышел короткий, на пятнадцать минут, фильм, названный, как и книга, «Правы ли мы?».

Примеры с одним неизвестным

Простой деревенский дом, два мальчика в самодельных, пошитых из старой занавески трусах, маленькая девочка в детском стульчике, по стенам развешаны географические карты, математические таблицы и грифельные доски, много книг, по полу разбросаны кубики, столярные инструменты, какие-то детали, в комнате кольца, турник, доска. Черно-белые съемки, закадровый женский голос говорит: «Нашему старшему сыну, Алеше до школы еще три года. В последнее время он больше увлекается алгеброй, чем арифметикой: ему интереснее решать примеры с одним неизвестным».

Четырехлетний Алеша стоит у доски и выводит на ней уравнение, старательно вырисовывая Х. Оля, которая едва научилась ходить, цепляется за маленький турничок, переворачивается вниз головой, висит и хохочет. Соскучившись у доски и географической карты, Алеша и его младший брат Антон идут в другую комнату, где на небольшой высоте установлен столярный верстак. Старший берет пилу, вонзает ее в кусок твердого пенопласта, пилит, схватившись за рукоятку двумя руками. «Мама, — кричит он на кухню, где сидит, погруженная в тетради и книги, Лена Алексеевна, — ножовка затупилась!»

Смена кадра. Папа (мы видим только его ноги в черных ботинках) выходит за дверь, идет, похрустывая снегом, к калитке. За ним, босые, в тех же самых трусах, выбегают дети: «Мы проводим!» Мама, завернув маленькую Олю в одеяло, выносит ее спать на террасу, потом садится к швейной машинке: «Скоро наша семья станет еще больше. К рождению маленького надо все приготовить», — говорит закадровый голос.

Мальчики вертятся на кольцах и лазят по шведской стенке, поставленной горизонтально, примерно в метре от земли. Каждую секунду любой из них может упасть. Но не падает. Мама даже не смотрит в их сторону. «Конечно, дети могут упасть, — спокойно говорит закадровый голос. — Но мы этого не боимся. Свобода действий вырабатывает, кроме силы и ловкости, осторожность. У наших детей ни разу не было серьезных ушибов».

После выхода фильма и еще нескольких статей семья Никитиных стала знаменитой на всю страну. Для многих они стали примером для подражания. Каждый день в Болшево приезжали журналисты.

Время больших открытий и полётов в космос требовало новых людей — таких, которые могут не замерзать зимой и решать уравнения с одним неизвестным в 4 года

К 1970 году у Никитиных родились еще трое детей: Юля, Иван и Люба. На каждого у Бориса был заведен дневник, все вместе они стали предметом для экспериментов и исследований — казалось, что в подмосковном Болшево решили вывести человека будущего.

«Сейчас нужен не только знающий человек, — писал Борис Никитин, — но и творчески осмысливающий свое дело, свое место в жизни, а для этого нужны высокоразвитые творческие способности и умение применять их на практике, в труде, на любом месте, в любой жизненной ситуации.

Мы старались идти навстречу любым намерениям детей что-то делать, проявить себя в каком бы то ни было творчестве. Для этого вешали на стену карту полушарий, таблицы сотен и тысяч, буквы печатные и прописные, измерительные приборы и, конечно, множество книг. Эти первые впечатления могут непроизвольно возбудить интерес к какой-то области знаний и даже развить определенные способности ребенка. Мы старались не делать за малыша то, что он сам может сделать, не думать и не решать за него, если он сам может додуматься и решить».

Принципы воспитания по Никитиным

- Главное — здоровье и физическое развитие: закаливание и гимнастика с младенчества, никакой стерильности, легкая одежда, простое питание без перекармливания, спортивные снаряды, которые становятся для ребенка средой обитания наравне с мебелью и другими домашними вещами.

- Эмоциональное развитие: грудное вскармливание с первых минут жизни, частый телесный контакт с мамой и папой, совместный сон, возможность познавать мир без лишних запретов, общие с родителями занятия. Родительское неравнодушие к тому, что и как получается у детей, участие в их играх и соревнованиях.

- Свобода творчества детей в занятиях. Никаких специальных тренировок, зарядок, уроков. Они занимаются сколько хотят, сочетая спортивные занятия со всеми другими видами деятельности.

- Интеллектуальное развитие: богатая развивающая среда, счет, буквы, чтение, географические карты, головоломки и, наконец, специальные игры, которые разработали родители.

Почти через тридцать лет в книге «Исповедь» Лена Алексеевна признает, что их система воспитания все-таки была неидеальной: «Когда нашему первенцу было года полтора, мы обучали его самостоятельности таким образом: если он попадал в трудное положение (упал или не мог что-то достать), мы не обращали на это внимания, не помогали ему, несмотря на все его слезы и вопли. Пусть сам учится выбираться из трудностей. И добивались успеха: малыш сам выбирался из затруднения. Но, сами того не подозревая, мы учили малыша… не считаться с остальными. И не только этому.

Когда подрос второй сын, мы с ним поступали так же. И вот однажды младший плачет от ушиба и испуга, а его трехлетний брат даже не смотрит в его сторону — точь-в-точь как мы, взрослые. Тут было просто равнодушие, безразличие к слезам брата. Это неприятно поразило меня. Тогда-то я и взглянула на себя, на нашу воспитательную меру со стороны и поняла, почему она подчас раздражает окружающих».

Тем не менее многие наработки и изобретения Никитиных стали очень популярны — например, домашние гимнастические комплексы и развивающие игры: «Сложи узор», «Уникуб», «Кубики для всех». Многие молодые мамы, которые читали книги Никитиных, избавлялись от излишней тревожности. В 70-х годах к Никитиным в дом приходили до 800 человек каждый день — спросить совета или своими глазами увидеть чудесных детей-вундеркиндов, обещавших стать настоящими сверхлюдьми.

«Мама работает»

Но никто из семерых детей Никитиных не стал сверхчеловеком. В школе они перескакивали через классы и все равно скучали на уроках. Из-за того, что им приходилось учиться с детьми старше себя, возникали проблемы с социализацией. Дети поскорее старались вернуться домой, где они оказывались среди равных и снова становились самыми умными, самыми сильными и самыми нужными. Родители разрешали им пропускать занятия, если в школу идти не хотелось.

«И все же, вздыхая, свидетельствую, — вспоминала повзрослевшая дочь Никитиных Анна. — Чрезмерная уважительность к детским мнениям, да еще помноженная на публичность, дала не самый лучший результат. Как мне представляется сейчас, „сотрудничество“ со взрослыми превысило меру, когда оно было нам по-настоящему полезно, и перегрело нашу амбициозность».

В 70-х и 80-х годах Борис и Лена Никитины сформировали новую педагогическую систему, у которой появились и критики, и последователи. Их приглашали читать лекции в разные города СССР, их выступления часто заканчивались овациями. Лена Никитина вела рубрику «Домашний педсовет» в газете «Комсомольская правда», тираж которой превышал десять миллионов экземпляров, и передачу «Для вас, родители» на центральном телевидении. В 1982 году Лена Алексеевна опубликовала свою первую книгу «Отчий дом».

«”Отчий дом» я не люблю, — говорила Анна Никитина в интервью для книги немецкой журналистки Марианны Бутеншён „Дети Никитиных выросли“. — Это памятник периоду, когда мамы у нас просто не было. Была известный педагог, „та самая Никитина“. Были непрекращающиеся заседания каких-то советов и ассоциаций, работа для „Комсомолки“ и на телевидении, череда выступлений и поездок по всему Союзу. А если она и оставалась дома, то часто мы слышали одно: „Мама работает“.

Хозяйство — на старших сестрах, а она сидит где-нибудь на втором этаже за прикрытой дверью, за стареньким столом, приспособленным под письменный

Потом мама читает всему семейству то, что у нее получилось. Семейство всерьез обсуждает, делает замечания и советует что-нибудь подправить. Нам — от 8 (младшей Любаше) до 20 (Алексею). Мне, «главному критику», — едва ли 14. Так сказать, «педагогика сотрудничества» в действии. Мама выслушивает, поправляет. По ходу обсуждает с нами разные воспитательные проблемы и включает потом наши суждения в книжки. Мы, дети, знаем, что вместе с мамой делаем нечто очень важное, причем для всего человечества. В какой-то момент в «семье-лаборатории» роль авторитетной и представительной главы почти целиком поглотила нашу маму».

В 1992 году Лена Алексеевна записала: «Как-то после очередного выступления в большой аудитории у меня спросили: „Столько было встреч; вы, наверное, устали?“ А мне стало смешно: от этого да устать? От эйфории взаимной симпатии и уважения, атмосферы значительности происходящего? Да это все только бодрит! А возвращаюсь домой — обступают совсем другие дела и люди, среди которых ты обыкновенный человек, и я быстро выдыхаюсь, сникаю, даже болею… Раньше мы жили и об этом рассказывали и писали, а теперь рассказываем и пишем, не успевая жить».

Папа — инопланетянин

Пятеро из семерых детей Никитиных ушли из школы после восьмого класса. Алексей в 14 лет поступил в педагогическое училище, потом на физфак МПГИ, несколько лет работал учителем физики в школе, но быстро соскучился и перешел на работу в Физический институт Академии наук.

Антон с красным дипломом окончил химический техникум, поступил на химфак МГУ, потом в аспирантуру. Ольга окончила юрфак МГУ, Иван — высшие операторские курсы, Анна стала журналисткой, младшая Любовь — библиотекарем и «профессиональной мамой». У всех появились семьи, ни в одной из них не было разводов. У Алексея, Антона, Ольги и Юли родились по двое детей, у Анны — четверо, у Ивана — пятеро, у младшей, Любы, — десять.

Да, никто из них не стал мировой знаменитостью. Впрочем, ожидали от них этого не родители, а люди, наблюдавшие за чудесным экспериментом в Болшево. Сам Борис Павлович говорил об этих ожиданиях так: «Я совершенно не могу понять людей, которые мечтают, что из одного ребенка выйдет Бетховен, из другого — Ньютон, из третьего — Менделеев. Люди, которые так думают, вообще ничего не понимают в воспитании. Мы не ставили себе целью научить детей всему как можно раньше, мы старались создать условия для развития их способностей по их возможностям и желаниям».

Борис Никитин умер в январе 1999 года в возрасте 83 лет от разрыва аорты. За две недели до этого он продолжал рубить дрова во дворе в одной рубашке и выжимал гирю.

Впервые за всю жизнь его отвезли в больницу; врач, проводивший операцию, сказал, что у него «организм сорокалетнего мужчины»

«Папа наш, Борис Павлович, был как инопланетянин, — вспоминала Анна Никитина после смерти отца. — На него земные законы, правила и соблазны как будто не распространялись. Для него не имели значения ни жестокие гонения, ни оглушительная слава. Его не волновали ни бедность, ни достаток, и даже необходимость спать и есть не должны были мешать куда более важным вещам.

То, что ему давалось органично, легко и оставляло после себя только свет и благодарность, Лена Алексеевна, абсолютно земная женщина, добывала как шахтер, как крестьянин, — через круглосуточную мучительную, противоречивую внутреннюю работу. Точно по ее любимому Чехову: «Беспрерывный дневной и ночной труд, вечное чтение, штудировка, воля». Если бы она продолжила свою творческую и общественную деятельность, то, вне всяких сомнений, написала бы еще много и добилась бы еще большего признания. Но к началу XXI века мама взбунтовалась против роли великого педагога. Она стала решительно отказываться от лекций, встреч и предложений написать еще пару-тройку новых книг.

Зимой 2008 года журналист Егор Болтаев взял у Лены Алексеевны несколько интервью, после чего вышла ее статья «Я учусь быть бабушкой» — это ее душа сплошным потоком. Счастье, что Лена Алексеевна прошла путь от «творческой личности», от звезды передовой педагогики, от успешного научного и общественного деятеля, от автора популярных брошюр и ведущего телепередач обратно к Маме и Бабушке».

Лена Алексеевна Никитина пережила мужа на пятнадцать лет и умерла дома, в окружении детей и внуков, в мае 2014 года. Ей было 84 года.

При подготовке материала использованы сайт семьи Никитиных и книги издательства «Самокат» «Мы, наши дети и внуки». Фото на обложке: РИА Новости / Дмитрий Чернов

Источник