Не бей ребенка это задержит его развитие

March 12, 2011 nepogoda 2 Comments

В жж baerrin.livejournal.com/ наткнулась на совершенно замечательные посты, посвященные советским плакатам. Не могу этим не поделиться. Так что перепост.

На портале “Материнство.ру” есть прекрасная публикация Анны Хрусталевой, посвященная деткям в советской социальной рекламе (по материалам альбома “Материнство и детство в русском плакате”).

Плакат для привлечения внимания:

Алексей Комаров. “Митинг детей”. 1923

Тема материнства и детства в социальной рекламе после 1918 года

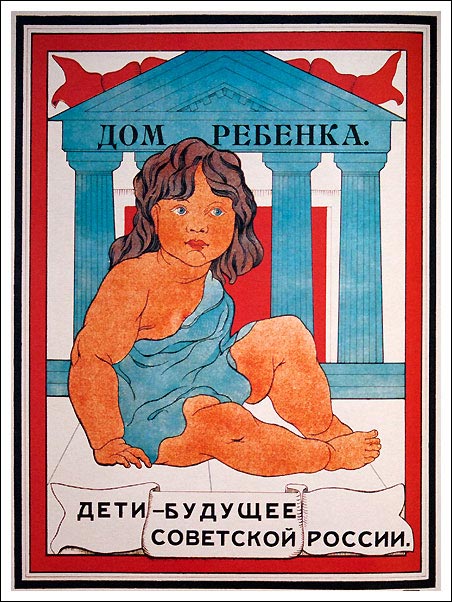

Декрет 1918 года ликвидировал различие между полами, гарантировал женщинам право на аборт, продекларировал перенос части забот по вскармливанию младенцев и воспитанию детей на плечи государства. Координацию вопросов поддержки материнства осуществлял отдел Охраны материнства и младенчества Наркомздрава республики, который возглавила В. П. Лебедева (1881–1968). Для широкой пропаганды гражданских идей Отделом ежегодно весной проводилась в стране «Неделя ребенка». Плакаты новой России утверждали: «Дети — цветы жизни!» Дома ребенка изображались на них в виде роскошных дворцов с портиками, украшенными колоннами, экспроприированных у бывших хозяев, а дети — щекастыми здоровяками.

Дом ребенка. 1920

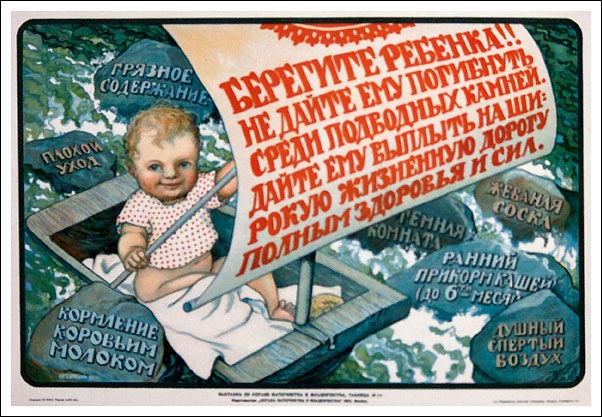

Однако оказалось, что Гражданская война принесла еще большие беды, чем предыдущая — «Империалистическая». Всё перемешалось: по бескрайним просторам страны покатились эшелоны с беженцами, голод и болезни косили десятки тысяч людей, в деревнях росло число сирот, вовсю заявили о себе беспризорники, постоянно пополнявшие растущую группу «деклассированных элементов» общества. Выполняя указания руководителей государства, ведущие российское педагоги и детские врачи предложили программу, в основу которой легли прогрессивные по тому времени методы медицинского и педагогического просвещения населения.

1923. Надписи на плакатах: “Больше воздуха и солнца!”,

“Ясли и консультация обеспечат нам разумный уход”,

“Мы счастливее всего, когда нас кормят матери”,

“Долой социальные болезни: сифилис, туберкулез и алкоголизм” и др.

Плакат «Митинг детей», выполненный А. Комаровым в 1923 году (см. выше) и неоднократно переиздававшийся в серии листов выставки по охране материнства и младенчества, до сих пор является удивительным образцом сочетания наглядности и доступности медицинских указаний родителям и воспитателям, со своеобразным юмором. Стиль плаката точно соответствует «демократическому» характеру школьных и пионерских митингов тех лет против «старых порядков», хотя изображение детей и носит несколько карикатурный характер. Листы из этих серий были ориентированы на подготовленных городских жителей: только они имели возможность обратиться к акушерке и приобрести чистые пеленки.

Для многомиллионного крестьянства издавались более реалистичные по рисунку плакаты с лаконичными лозунгами, например: «Соски и жвачки (тряпки для сосания с жеваным хлебом) убили крестьянских детей больше, чем пули солдат», «Матери, не подкидывайте детей! Идите в Советы социальной помощи — там вам помогут», «Матери, кормите детей грудным молоком. Рахит — английская болезнь!» и другие.

1925. “Соски и жвачки убили крестьянских детей больше, чем пули солдат”

1925. “Матери, не подкидывайте детей! Идите в Советы социальной помощи — там вам помогут”

Алексей Комаров.1927

Борьба с детской смертностью, особенно среди крестьянства, где по отношению к очередному новорождённому традиционно существовали понятия «жилец» и «не жилец», велась всеми возможными пропагандистскими способами. Среди плакатов тех лет выделяется лист С. Ягужинского, пропагандирующий женские консультации — новую форму медицинского обслуживания молодых матерей, с характерным лозунгом: «Дети не должны умирать!» (1925).

1929. Лозунги на плакате: “Вместо соски, жвачки и свивальника – чистую, новую одежду для новорожденного”,

“В последний месяц беременности крестьянка не должна быть на тяжелой работе – батрачке, беднячке и середнячке кассы организуют общественную помощь”,

“Вместо знахарки и бабки – батрачка, беднячка и середнячка, не имеющая лошади, получит возможность провести роды в больнице”,

“Вместо няньки-малолетки – кассы разовьются, построят ясли”

Беспризорничество стало одной из острейших проблем страны с начала 1920-х годов. На первом этапе задача борьбы с ним была возложена на «Деткомиссию ВЦИК», которую возглавил Ф. Э. Дзержинский (1921). Спустя несколько лет после окончания Гражданской войны в 1924 году был создан «Фонд им. В. И. Ленина для оказания помощи беспризорным детям». Однако проблема беспризорничества и массового насилия над детьми в семье продолжала оставаться актуальной даже в условиях НЭПа. Для ее решения была сформирована общественная организация «Друг детей» с лозунгом «Все на помощь детям» (с 1925–26 года — Добровольное общество «Друг детей», а с 1930 — Всероссийское общество «Друг детей»; распущено в 1935 году). Как и другие добровольные общества в стране, общество «Друг детей» получало государственную поддержку, имело свое издательство и даже выпускало журнал (1925–1933). Общество решало задачи создания детских садов и ясель, клубов и площадок и способствовало оказанию помощи детским домам. Значительная часть плакатов Общества носила самодеятельный характер. Наиболее интересные информационно-пропагандистские плакатные работы были созданы московскими художниками по заказу Украинского отделения Общества в 1925–1926 годах. Они отмечены сильным влиянием конструктивизма. Деятельность Общества в период индустриализации, когда вновь возросло число беспризорных детей, была отмечена выпуском серий социальных плакатов для родителей (например, А. Лаптев «Не бей ребенка — это задерживает его развитие…», «Дай ребенку спокойно поесть!» и др.), плакатов по детской медицине, профилактике венерических и инфекционных заболеваний, гигиене и правильному питанию.

А. Федоров. “Долой избиение и наказание детей в семье!” 1926

Алексей Лаптев. “Не бей ребенка — это задерживает его развитие и портит характер”. 1929

В первой половине 20-х годов все крупные издательства приступили к выпуску детских журналов. Продолжая традицию печати дореволюционной России, массовый характер приобрело издание книг для детей. Плакат Н. Поманского «Чем ребят бранить и бить — лучше книжку им купить» (1928), ориентированный на сельских жителей, предлагал с помощью книги одновременное решение проблемы детского образования, организации досуга и правильного воспитания.

Николай Поманский. “Чем ребят бранить и бить, лучше книжку им купить”. 1928

Продолжение следует…

Источник

Кажется, что девяностые уже позади и множество современных мамочек, начитавшись умных книжек по психологии, понимают, что искалечить психику ребенку можно, даже особо не прилагая никаких усилий. Однако, не всегда и не со всеми это так. Метод “кнута” действительно рабочий инструмент в воспитании. Кажется, что “ребенок еще маленький и ничего не вспомнит“, а мамочка вытеснит из своей памяти и превратит это в “Ну подумаешь, пару раз шлёпнула“.

Согласитесь, какой взрослый может прямо сказать такие слова: “Я бью своего ребенка” или “Я избиваю своего больного ребенка“, или “Я ненавижу своего ребенка, он портит мне жизнь“. Это очень тяжелая ноша. Не то, чтобы она исчезает, если о ней не думаешь. Просто она становится удобной при носке.

Итак, почему же матери бьют своих детей?

1. Их в детстве также лупили и другого шаблона воспитания они не знают, что логично.

2. Понятия не имеют, что надо сказать, сделать. Ударить, запугать – гораздо эффективнее.

3. Именно так выражают свое доминантное поведение.

4. Получают право кого-то бить, право чувствовать себя выше другого, наносить ущерб кому-то. Это все из-за внутренней разрушенности, конечно, но об этом мы еще поговорим.

5. Дети служат неким лекарством от агрессии, громоотводом. Наорали на работе, но не смог дать в рожу. Дома для этой цели есть целый человек, не способный защититься.

6. Развод с мужем оставил за собой неизгладимые неприятные впечатление, а ребенок – постоянное ходячее напоминание о том самом впечатлении.

Что делать?

Есть еще множество причин, которые служат весомым аргументом для женщины поднять руку на ребенка, но все эти причины будут работать, пока их не разобрать на терапии.Однако, я опишу несколько упражнений, которые можно начать выполнять уже сегодня.

1. Заведите дневник жестокости. Каждый день, когда вы бьете своего ребенка, открывайте этот дневник, берите ручку и записывайте все в мельчайших подробностях. Особенное внимание уделяйте своим чувствам и наблюдениям. Примерно так: “…этим он вывел меня из себя, я схватила его за волосы и стала трепать. В руках я почувствовала клок его волос, его визг стал заполонять всю комнату, я входила в ажиотаж. Он кричал: “Пожалуйста, мамочка, не бей меня”, а мне было наплевать на него, потому что я хотела доказать ему в этот момент, что я главная и не готова исполнять его требования. Дальше я стала возить его лицом вниз по ковру, мне показалось, что он оцарапал свою щеку, но будет знать в следующий раз….” Месяц ведения подобного дневника и последующее прочтение его терапевту заставит вытащить наружу некоторые внутренние проблемы и склонности.

2. Перед тем, как накинуться на ребенка, проговорите себе вслух: “Меня зовут Алина (например), я женщина 28 лет, собираюсь избить ребенка, которому 4 годика за то, что он измазал себе джинсы”. Это собьет первоначальную агрессию и заставит на мгновение посмотреть на себя со стороны.

3. Поощряйте себя за каждый день, в котором не было насилия.

4. Записывайте, за что вы насилуете ребенка. Для этого выпишите в тетрадь: “Я насилую своего ребенка за: – порванное платье, – не съел кашу, – не убрал игрушки, – говорил слишком громко в магазине”.

Есть множество упражнений, которые помогут избавиться от этой потребности вымещать злобу на ребенке. Однако, без терапии эти упражнения не сработают. Когда падает самолет, родитель сперва надевает маску на себя, а затем на ребенка. Тут точно также. Это значит, что сперва нужно спасти самого себя, а уже потом помогать познавать мир своему ребенку.

Давно я писала на подобную тему статью, чем-то они похожи, но одна дополняет другую. Приглашаю к чтению: Почему родители бьют своих детей?

Приглашаю всех желающих на мой YouTube-канал!

Подписывайтесь на что удобно:

Больше вкусных статей на: instagram.com/psychobox_blog

Мой сайт: psychobox.ru

Группа ВК: vk.com/psychobox_blog

Получить консультацию: https://vk.com/j.psychobox

Источник

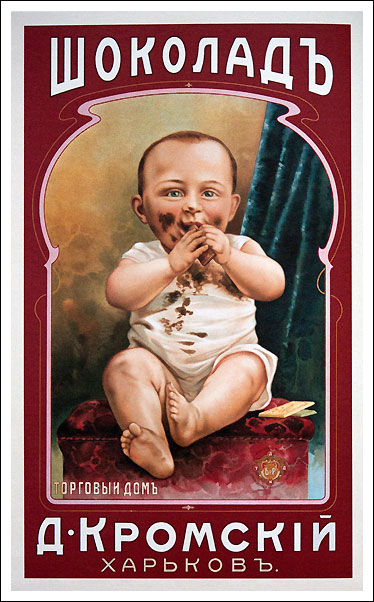

Русский художественный плакат, сформировавшийся в последней четверти XIX века как плакат по преимуществу торгово-рекламный, преследующий цель продать товар, непосредственно не ставил перед собой задачи социального и нравственного воспитания. Первыми использовали рекламный плакат в качестве средства просвещения художники объединения «Мир искусства» — авторы многочисленных иллюстрированных изданий для детей, создававшие печатную рекламу своих книг и журналов. Окончательное осознание рекламным плакатом своего места в социальной политике пришло на рубеже XIX и XX веков.

Торгово-промышленная реклама начала ХХ века широко использовала в качестве героев плакатов изображение детей. Они рекламировали преимущественно продукцию кондитерских фабрик, поскольку шоколад и какао считались не только изысканными лакомствами, но и продуктами, полезными для детского здоровья.

1900-е годы

Тема попечительства и благотворительности с особой силой выражена в плакатах 1910-х годов. Гражданственностью и патриотизмом наполнены плакаты С. Виноградова, В. Лебедева и других художников, выразительно призывающие к сбору пожертвований на сооружение приютов и к материальной заботе о детях солдат. Именно тогда, в годы Первой мировой войны, были организованы в России ясли (широкая пропаганда создания яслей для крестьянских детей и детей работниц в городах началась в России уже в 90-е годы XIX века), летние лагеря и другие медицинские и воспитательные учреждения для солдатских детей.

Декрет 1918 года ликвидировал различие между полами, гарантировал женщинам право на аборт, продекларировал перенос части забот по вскармливанию младенцев и воспитанию детей на плечи государства. Координацию вопросов поддержки материнства осуществлял отдел Охраны материнства и младенчества Наркомздрава республики, который возглавила В. П. Лебедева (1881–1968). Для широкой пропаганды гражданских идей Отделом ежегодно весной проводилась в стране «Неделя ребенка». Плакаты новой России утверждали: «Дети — цветы жизни!» Дома ребенка изображались на них в виде роскошных дворцов с портиками, украшенными колоннами, экспроприированных у бывших хозяев, а дети — щекастыми здоровяками.

Дом ребенка. 1920 год

Однако оказалось, что Гражданская война принесла еще большие беды, чем предыдущая — «Империалистическая». Всё перемешалось: по бескрайним просторам страны покатились эшелоны с беженцами, голод и болезни косили десятки тысяч людей, в деревнях росло число сирот, вовсю заявили о себе беспризорники, постоянно пополнявшие растущую группу «деклассированных элементов» общества. Выполняя указания руководителей государства, ведущие российское педагоги и детские врачи предложили программу, в основу которой легли прогрессивные по тому времени методы медицинского и педагогического просвещения населения.

1923 г. Надписи на плакатах: “Больше воздуха и солнца!” “Ясли и консультация обеспечат нам разумный уход” “Мы счастливее всего, когда нас кормят матери” “Долой социальные болезни: сифилис, туберкулез и алкоголизм” и др.

Плакат «Митинг детей», выполненный А. Комаровым в 1923 году и неоднократно переиздававшийся в серии листов выставки по охране материнства и младенчества, до сих пор является удивительным образцом сочетания наглядности и доступности медицинских указаний родителям и воспитателям, со своеобразным юмором. Стиль плаката точно соответствует «демократическому» характеру школьных и пионерских митингов тех лет против «старых порядков», хотя изображение детей и носит несколько карикатурный характер. Листы из этих серий были ориентированы на подготовленных городских жителей: только они имели возможность обратиться к акушерке и приобрести чистые пеленки.

1923 г. “Митинг детей”. Алексей Комаров

Для многомиллионного крестьянства издавались более реалистичные по рисунку плакаты с лаконичными лозунгами, например: «Соски и жвачки (тряпки для сосания с жеваным хлебом) убили крестьянских детей больше, чем пули солдат», «Матери, не подкидывайте детей! Идите в Советы социальной помощи — там вам помогут», «Матери, кормите детей грудным молоком. Рахит — английская болезнь!» и другие.

1925 г. “Соски и жвачки убили крестьянских детей больше, чем пули солдат”

1925 г. “Матери, не подкидывайте детей! Идите в Советы социальной помощи — там вам помогут”

1927 г. Алексей Комаров

Борьба с детской смертностью, особенно среди крестьянства, где по отношению к очередному новорождённому традиционно существовали понятия «жилец» и «не жилец», велась всеми возможными пропагандистскими способами. Среди плакатов тех лет выделяется лист С. Ягужинского, пропагандирующий женские консультации — новую форму медицинского обслуживания молодых матерей, с характерным лозунгом: «Дети не должны умирать!» (1925).

1929 г. Лозунги на плакате: “Вместо соски, жвачки и свивальника – чистую, новую одежду для новорожденного”, “В последний месяц беременности крестьянка не должна быть на тяжелой работе – батрачке, беднячке и середнячке кассы организуют общественную помощь”, “Вместо знахарки и бабки – батрачка, беднячка и середнячка, не имеющая лошади, получит возможность провести роды в больнице”, “Вместо няньки-малолетки – кассы разовьются, построят ясли”

Беспризорничество стало одной из острейших проблем страны с начала 1920-х годов. На первом этапе задача борьбы с ним была возложена на «Деткомиссию ВЦИК», которую возглавил Ф. Э. Дзержинский (1921). Спустя несколько лет после окончания Гражданской войны в 1924 году был создан «Фонд им. В. И. Ленина для оказания помощи беспризорным детям». Однако проблема беспризорничества и массового насилия над детьми в семье продолжала оставаться актуальной даже в условиях НЭПа. Для ее решения была сформирована общественная организация «Друг детей» с лозунгом «Все на помощь детям» (с 1925–26 года — Добровольное общество «Друг детей», а с 1930 — Всероссийское общество «Друг детей»; распущено в 1935 году). Как и другие добровольные общества в стране, общество «Друг детей» получало государственную поддержку, имело свое издательство и даже выпускало журнал (1925–1933). Общество решало задачи создания детских садов и ясель, клубов и площадок и способствовало оказанию помощи детским домам. Значительная часть плакатов Общества носила самодеятельный характер. Наиболее интересные информационно-пропагандистские плакатные работы были созданы московскими художниками по заказу Украинского отделения Общества в 1925–1926 годах. Они отмечены сильным влиянием конструктивизма. Деятельность Общества в период индустриализации, когда вновь возросло число беспризорных детей, была отмечена выпуском серий социальных плакатов для родителей (например, А. Лаптев «Не бей ребенка — это задерживает его развитие…», «Дай ребенку спокойно поесть!» и др.), плакатов по детской медицине, профилактике венерических и инфекционных заболеваний, гигиене и правильному питанию.

1926 г. А. Федоров. “Долой избиение и наказание детей в семье!”

1929 г. Алексей Лаптев “Не бей ребенка — это задерживает его развитие и портит характер”

В первой половине 20-х годов все крупные издательства приступили к выпуску детских журналов. Продолжая традицию печати дореволюционной России, массовый характер приобрело издание книг для детей. Плакат Н. Поманского «Чем ребят бранить и бить — лучше книжку им купить» (1928), ориентированный на сельских жителей, предлагал с помощью книги одновременное решение проблемы детского образования, организации досуга и правильного воспитания.

1928 г. Николай Поманский. “Чем ребят бранить и бить, лучше книжку им купить”

Продолжение »»

***

Публикация подготовлена по материалам альбома “МАТЕРИНСТВО И ДЕТСТВО В РУССКОМ ПЛАКАТЕ”

Составители А. Снопков, П. Снопков, А .Шклярук

альбом – формат 24 х 33 см — 160 с., 165 ил., фронтиспис; в переплете.

Этот уникальный альбом представляет собой энциклопедию социальной рекламы в России ХХ века. В одном томе собрано 166 избранных работ русских и советских художников, посвященных теме материнства и детства.

***

Читайте также:

Материнство с 1930 до 1960 гг. в иллюстрациях

Грудное вскармливание в плакатах 1950-1960 гг.

Воспитание детей в советском плакате

Источник

«НЕТ» ФИЗИЧЕСКИМ НАКАЗАНИЯМ

Говоря о воспитании ребенка, часто можно услышать сетование типа «да ремня хорошего ему, и все наладится». Увы, как правило, этих комментаторов самих воспитывали по такой методе, поэтому они уверены, что физическое насилие над ребенком – лучший способ сделать его хорошим человеком. Но это совсем не так.

Удивительный момент – родители часто смущаются из-за того, что ребенок громко поет, или расплакался от обиды. А вот дергать малыша за шиворот, кричать на него на всю улицу или шлепать – не стесняются. Телесные наказания, которые уже давно строго запрещены в ряде европейских стран – у родителей, их практикующих, социальные службы могут отобрать ребенка, – в России цветут пышным цветом. Непросвещенным людям они кажутся лучшим вариантом: ударил пару раз, ребенок прекратил шуметь, стало быть, бить надо и дальше. А малыша, задыхающегося от слез, которого неоднократно ударили, но он так и не успокоился, горе-родители в довесок могут швырнуть на пол и добавить: «Раз ты такой, то я тебя больше не люблю!»

К физическим наказаниям относится не только порка. Это и шлепки, и тычки, и дергания за ухо, и подзатыльники.

В некоторых семьях детей до сих пор ставят на колени на крупу или сушеный горох, или заставляют держать в вытянутой руке что-то тяжелое. Помните, что физические наказания не исправляют огрехов в воспитании.

Отшлепанный ребенок может сделать уроки как следует. Но вряд ли после побоев он полюбит тот предмет, по которому получил двойку. Зато он будет чувствовать тревогу и желание скрыться от потенциальной агрессии мамы или папы. Малыш начинает бояться родителей, скрывать свои проступки или школьные двойки, прогуливать школу, чтобы не получить еще одну плохую отметку, которая приведет к очередной порке.

Постоянная тревога плохо сказывается на самочувствии. В конечном итоге она может привести к бессоннице, кошмарам, потере аппетита, нервным тикам, неконтролируемым слезам, агрессивности, всплескам жестокости по отношению к другим детям или животным, и даже к мыслям о суициде.

Если расспросить родителей, которые бьют своих детей, часто выясняется, что свои детские переживания после ударов и обидных слов они просто забыли, потому что долго помнить такие вещи трудно. Они предпочитают монотонно повторять: «Меня били, вырос нормальным человеком», не задумываясь о том, что у ребенка, которого не били, шансов вырасти адекватным, не озлобленным, не испуганным человеком несколько больше.

Впрочем, встречается и другая крайность линии поведения у родителей, которые в своем детстве сталкивались с жестоким обращением. Помня, как это больно ранит, они решают даже не повышать голос на своих детей. Но постоянное сдерживание агрессии тоже к добру не приводит. И в тот момент, когда долго крепившиеся мама или папа, в конце концов, срываются, они, скорее всего, ударят ребенка, которого такое неожиданное поведение родителей наверняка испугает. Вообще, у детей, которых регулярно наказывают физически, складываются различные убеждения на этот счет. Они не всегда возникают одновременно, но даже наличие одного из них способно сделать жизнь сложной:

• Люди, которые меня любят, могут меня побить. Эта установка ставит выросшего человека в позицию жертвы, терпеливца, который не уходит оттуда, где ему плохо. Женщины, которых били в детстве, живут с мучающими их мужьями, но и не думают о разводе.

• Чтобы добиться того, чего я хочу, надо просто побить другого. Родители используют телесные наказания для того, чтобы добиться чего-то от детей. Дети, в свою очередь, начинают разрешать свои споры с другими детьми кулаками, по принципу «кто сильнее, тот и прав». То, что во взрослой жизни такой принцип может довести до криминальных структур, догадаться нетрудно.

• Члены семьи могут бить друг друга. Ребенок, усвоивший то, что в семье можно бить самого слабого, когда-нибудь перестанет быть маленьким и станет сильным. И кто-то из родителей, привычно дав ему пощечину, получит в ответ оплеуху. Обычно после таких историй родители бывают очень удивлены и огорчены, не задумывась о том, что привело к такому поведению.

• То место, где меня могут ударить – не моя семья. Выросшие дети, которые помнят болезненные, несправедливые родительские наказания, часто повторяют: «Я ему (ей) этого не прощу!» Нежелание прощать проявляется в холодности с родителями, отказах приходить в гости, говорить по телефону. И если вы не хотите пережить эти отказы в старости – не бейте своих детей.

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B_%D0%95%D0%9C%D0%9C https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%95%D0%9C%D0%9C

Источник