Менингоэнцефалит у ребенка 1 год

Одним из тяжёлых заболеваний, поражающих головной мозг, является менингоэнцефалит у детей и взрослых. Возникает он как вследствие первичного инфицирования мозговых структур, так и в виде осложнения других патологий. Чтобы не развились серьёзные последствия, необходимо своевременно обратиться к специалисту и пройти соответствующую диагностику. По результатам обследования будет назначено адекватное лечение.

Что это такое

Если в организме происходит воспаление церебрального вещества и оболочек головного мозга, то такое состояние называют менингоэнцефалитом. В силу незрелости иммунной системы и гематоэнцефалического барьера у маленьких детей данная патология возникает чаще, чем у взрослых. Болезнь распространена повсеместно, однако некоторые её формы отличаются территориальной ограниченностью и сезонностью (например, комариный и клещевой менингоэнцефалит).

Возбудитель инфекции, проникнув в мозговые волокна, провоцирует воспалительный процесс, что приводит к ухудшению церебральной кровоциркуляции. В итоге повышается выделение ликвора (спинномозговой жидкости) и увеличивается внутричерепное давление. Повреждение оболочек гемисфер становится причиной возникновения менингеального синдрома, а воспалительный процесс, затрагивающий ткани головного мозга, сопровождается формированием мелких и крупных очагов, приводящих к дисфункции и гибели нейронов (нервных клеток).

Между менингитом и энцефалитом имеется существенная разница. Если первое заболевание характеризуется воспалительным процессом, происходящим в оболочках головного мозга, то для энцефалита свойственно поражение тканей главного органа нервной системы. Однако, когда оба недуга сопутствуют друг другу, у больного диагностируют менингоэнцефалит.

Причины патологии

Главной причиной развития менингоэнцефалита у детей и взрослых выступают вирусы, бактерии, простейшие микроорганизмы и грибы, внедрившиеся в ткани головного мозга. Заражение может произойти из-за:

- Укуса насекомого. Некоторые виды менингоэнцефалитов отличаются трансмиссивным путём передачи. Заразное насекомое, являющееся переносчиком инфекции, при укусе человека заносит патогены в кровоток, что в дальнейшем провоцирует поражение церебральных тканей.

- Проникновения возбудителя через носоглотку. Здесь заражение происходит гематогенным путём с проникновением болезнетворных микробов в полость черепной коробки.

- Осложнения инфекционных заболеваний (ОРВИ, гнойный отит, туберкулёз, сифилис и пр.).

- Черепно-мозговых травм различной степени тяжести.

- Вакцинации (на фоне угнетённой иммунной системы).

Классификация

В неврологии энцефалитный менингит классифицируют в зависимости от причины возникновения и течения воспалительного процесса. Опираясь на первопричину, патология делится на:

- Первичную форму. Возникает в виде самостоятельной болезни из-за укуса клеща, зараженного арбовирусом, обострения вируса герпеса, заражения бешенством, нейросифилисом, тифом.

- Вторичную форму, возникающую в результате осложнения кори, туберкулеза, ветряной оспы, и других недугов инфекционного происхождения.

Менингеальный первичный энцефалит возникает при попадании болезнетворных микроорганизмов в головной мозг. Вторичный тип недуга зачастую развивается вследствие обострений инфекционного процесса, например, герпеса или туберкулёза.

По типу возбудителя инфекции менингоэнцефалит подразделяют на:

- Вирусный (вызывается цитомагаловирусом, варицелла-зостер, энтеровирусом, вирусом кори, бешенства, простого герпеса).

- Бактериальный (провоцируется гемофильной палочкой, листерией, стафилококком, риккетсией, туберкулёзной палочкой, менингококком, пневмококком).

- Протозойный (развивается при поражении ЦНС простейшими микроорганизмами – агентами малярии, токсоплазмы).

- Грибковый, диагностируемый в основном у пациентов, страдающих иммунодефицитом.

По типу течения патологии выделяют менингоэнцефалит:

- Серозный, характеризующийся образованием серозного отделяемого и увеличенной концентрацией лимфоцитов в кровяном русле.

- Бруцеллезный, при котором повреждаются мягкие оболочки мозга, что провоцирует образование бруцеллезных гранул. У больного регистрируют параличи, психоневрологические расстройства. Лечить патологию необходимо длительно.

- Гнойный, протекающий с наличием гноя и помутнением спинномозговой жидкости.

- Геморрагический, сопровождающийся нарушенной проницаемостью стенок кровеносных сосудов и небольшими капиллярными кровоизлияниями.

- Туберкулёзный. Диагностируется у детей, не достигших одного года, и у взрослых, страдающих туберкулёзом. Проявляется вследствие вторичного воспаления оболочек мозга. Сопровождается регулярными болями в голове, общей слабостью, беспокойством, потерей аппетита, бессонницей.

В зависимости от характера развития болезнь подразделяют на такие типы:

- Молниеносный (зачастую заканчивается смертельным исходом через несколько часов после развития патологии).

- Острый (патологический процесс развивается в течение 1-2 дней).

- Подострый, с нарастающим симптомокомплексом в течение 7-10 суток.

- Хронический, при котором недуг протекает с периодическими обострениями и ремиссиями в течение нескольких месяцев либо лет.

Основная симптоматика

Менингитный энцефалит может вызывать различные симптомы. Многое зависит от вида патологии, причины её возникновения, типа протекания. Как только инфекция попадает в организм, наступает инкубационный период. В это время иммунная система человека пытается противостоять возбудителю, вызывая:

- приступы головной боли;

- вялость;

- повышенную чувствительность кожных покровов;

- потерю аппетита;

- ломоту в мышцах и суставах.

Продолжительность инкубационного периода зависит от крепости иммунитета и общего состояния организма. Часто он заканчивается через несколько часов, сменяясь острой стадией. Тогда наблюдаются следующие признаки:

- увеличенная температура тела;

- озноб;

- насморк;

- кашель.

Проникновение инфекции в мозг может вызывать психоз, галлюцинации, нарушение сна, сонливость. Наступление менингеального синдрома сопровождается:

- нарушением слуха и зрения;

- светобоязнью;

- высыпаниями красного цвета, исчезающими при надавливании;

- гипертонусом затылочных мышц;

- потерей координации движения;

- тошнотой;

- цефалгией.

Наиболее опасными признаками, являются бульбарные расстройства, при которых нарушаются речевые и глотательные функции, происходит сбой в работе дыхательных и сердечно-сосудистых органов. Такие дефекты часто закачиваются летальным исходом.

Менингит, как и энцефалит у новорожденных детей зачастую носит вирусный характер. В редких случаях возможно внутриутробное заражение, возникающее на фоне инфекционного недуга матери, появившегося в первом триместре вынашивания. Общая симптоматика не отличается от признаков болезни у взрослых пациентов (судорожный синдром, одышка, лихорадка, рвота, кожная сыпь, непроизвольные подёргивания глазного яблока). Патологию можно точно диагностировать при выявлении ранних симптомов:

- хватательного (с тоническим разгибанием пальцев ног при штриховом раздражении подошвы);

- Брудзинского (с самопроизвольным сгибанием нижних конечностей при наклоне головы);

- Кернига (с невозможностью разогнуть ногу в коленном суставе на согнутом тазобедренном суставе под углом 90 C);

- сильном болевом синдроме, возникающем при нажатии на веки.

Особенности болезни у детей

Менингоэнцефалит может развиться в любом возрасте, но чаще всего он поражает детей. Вспышки заболевания нередко регистрируют в весенне-летний период, когда активируются клещи – основные переносчики инфекции. Дети проводят много времени на улице и подвергаются опасности быть укушенными насекомыми.

Степень тяжести менингита энцефалитного и характер его последствий зависит от возраста ребёнка, состояния его здоровья и своевременного оказания неотложной помощи. У мальчиков патология проявляется чаще, чем у девочек.

Диагностические мероприятия

Точно установить диагноз врач сможет после визуального осмотра больного и получения лабораторных анализов. Потребуется провести дифференциальную диагностику и отличить менингоэнцефалит от опухоли головного мозга, инсульта, токсического поражения ЦНС. Диагностические мероприятия включают в себя:

- Сбор анамнеза. На этом этапе выясняется вся информация о больном: наличие травм головы, укусов насекомых, перенесённых инфекционных болезней, проведение вакцинации и прочие факторы, касающиеся энцефалитного менингита.

- Осмотр невролога. Опытный врач с лёгкостью выявит менингеальные симптомы у пациента, а также очаговые неврологические признаки, указывающие на воспаление мозга и церебрального вещества.

- Изменения показателей крови. Увеличенная концентрация лейкоцитов свидетельствует об остром воспалении, а ПЦР-диагностика биоматериала позволяет выявить тип возбудителя инфекции.

- Компьютерная и магниторезонансная томография головного мозга с высокой точностью выявляет все изменения, протекающие в главном органе нервной системы.

- Поясничная пункция, помогающая определить состав ликвора, этиологию возбудителя и выяснить, по какому типу протекает патологический процесс (гнойный, геморрагический, серозный).

В тяжёлых случаях возможно проведение биопсии головного мозга, благодаря которой можно исключить паразитарный тип недуга и онкологию.

Лечебные меры

Терапевтические мероприятия проводятся в условиях реанимации либо в отделении интенсивной терапии. Основной протокол лечения базируется на устранении инфекции и купировании выраженных симптомов болезни. Уничтожить возбудителя инфекции помогают следующие группы медпрепаратов:

- Антибактериальные средства. В основном врачи назначают цефалоспорины в сочетании с ампициллинами. Лечебный курс может быть откорректирован с учётом результатов обследования и чувствительности патогенной флоры к активному компоненту.

- Противовирусные лекарства в сочетании с интерфероном используются при вирусном поражении организма.

- Атимикотики (Флуконазол, Амфотерицин B) применяют при наличии грибковой инфекции.

- Антипаразитарные средства совместно с антибиотиками или атимикотиками.

Предотвратить или устранить церебральный отёк помогают диуретики (мочегонные препараты) и глюкокортикостероиды. Поддержать жизнедеятельность мозговых клеток и не допустить их разрушения должны нейропротекторы и нейрометаболиты. Купировать сопутствующие клинические признаки патологии способны:

- сердечно-сосудистые средства;

- противосудорожные таблетки;

- дезинтоксикационные растворы;

- седативные медикаменты;

- психотропные препараты.

Больному полагается специальная диета, способствующая работе желудочно-кишечного тракта. В рацион включают разваренные каши, фруктовое и овощное пюре, мясо и рыбу нежирных сортов, кисломолочные продукты. Кроме медикаментозного лечения активно применяется физиотерапия (например, электросон, магнитотерапия и пр.).

Возможные осложнения и профилактика

При тяжёлом течении болезни врачи дают неутешительные прогнозы, ведь менингоэнцефалит может вызвать крайне неприятные последствия, как у взрослых, так и у детей с ослабленной иммунной системой. К тому же всегда сохраняется высокий риск летального исхода либо развития серьёзных осложнений, особенно у недоношенных новорожденных и детей до года:

- парез конечностей, паралич;

- судорожный синдром с генерализированными припадками;

- психические отклонения;

- потеря/снижение слуха и зрения;

- гидроцефалия;

- задержка умственного развития;

- инфекционно-токсический шок;

- повышенное внутричерепное давление;

- отёк мозга.

Воспаление, протекающее в головном мозге, зачастую оставляет у пациента пожизненный неврологический дефицит (недостаточность подвижности конечностей, притупление чувствительных, эмоциональных и интеллектуальных способностей), полноценно жить с которым практически невозможно. Ребёнок постоянно должен наблюдаться у невролога и регулярно проходить обследование.

Предотвратить развитие столь опасного заболевания, которое способно легко передаваться даже воздушно-капельным путём, можно при помощи вакцинации от:

- менингококка, вызывающего менингококковый энцефалит;

- возбудителя туберкулёза;

- гриппа;

- полиомиелита;

- кори;

- клещевого энцефалита и пр.

После отдыха на природе необходимо проверить всё тело ребёнка на предмет наличия клещей и их укусов. Кроме этого рекомендуется:

- закаляться;

- заниматься спортом;

- проводить больше времени на свежем воздухе;

- много ходить пешком;

- пропивать витаминно-минеральные комплексы;

- сбалансированно питаться;

- своевременно излечивать инфекционные и вирусные болезни.

От посттравматического менингоэнцефалита поможет уберечься правильная обработка ран, устранение ликвореи, приём противомикробных препаратов.

Источник

Лечение вирусного менингоэнцефалита у детей. Прогноз

Терапия при вирусном менингоэнцефалите носит поддерживающий характер. Исключение составляет применение ацикловира при герпетическом энцефалите. При легкой форме заболевания может потребоваться только симптоматическое лечение. Головная боль и гиперестезия уменьшаются в покое, при приеме анальгетиков, не содержащих аспирин, необходимо исключить яркий свет, шум и присутствие посторонних людей в комнате, где находится больной.

Для купирования лихорадки рекомендуется ацетаминофен (парацетамол). Кодеин, морфин и производные фенотиазина могут применяться для уменьшения боли и рвоты, но их применение у детей по возможности должно быть сведено к минимуму, так как они могут вызвать симптомы, затрудняющие диагностику. В связи с затруднением перорального приема жидкостей иногда необходима инфузионная терапия. При более тяжелых формах заболевания может потребоваться госпитализация и интенсивная терапия.

Важно подготовиться к проведению терапии (в случае необходимости) судорог, отека мозга, гиперпирексии, дыхательных нарушений, нарушения водно-электролитного баланса, аспирации и асфиксии, остановки сердца или дыхания центрального происхождения. Всем пациентам с тяжелым энцефалитом необходим тщательный мониторинг. При повышении ВЧД можно рекомендовать поместить датчик давления в эпидуральное пространство.

При тяжелом течении менингоэнцефалита у детей отмечается высокий риск дыхательной и сердечной недостаточности или остановки сердца и дыхания. Все жидкости, электролиты и лекарственные препараты на начальной стадии заболевания должны вводиться только парентерально. При длительном коматозном состоянии показано парентеральное питание.

Синдром неадекватной секреции АДГ часто развивается при острых заболеваниях нервной системы, необходим регулярный мониторинг концентрации натрия в крови для раннего выявления этого состояния. Следует поддерживать нормальный уровень глюкозы, натрия и кальция в крови для уменьшения вероятности конвульсий. При появлении признаков отека мозга или судорог необходимо неотложное лечение этих состояний.

Прогноз вирусного менингоэнцефалита у детей

Поддерживающая и реабилитационная терапия после выздоровления пациента имеет важное значение. Нарушение координации движения, судороги, тотальная или частичная тугоухость, поведенческие нарушения — возможные последствия вирусного поражения ЦНС. Возможны зрительные нарушения вследствие хориоретинопатии и развития перцептивной амблиопии. Может потребоваться использование специальных приспособлений, иногда — курсы реабилитации в специализированных лечебных учреждениях.

В некоторых случаях последствия инфекций могут быть незначительными. Тем не менее неврологический осмотр и оценка слуха должны быть частью рутинного катамнестического наблюдения детей, перенесших вирусный менингоэнцефалит.

Большинство детей полностью выздоравливают после вирусной инфекции нервной системы, однако прогноз зависит от тяжести клинических проявлений, специфического возбудителя и возраста ребенка. При тяжелом течении заболевания и выраженных признаках поражения мозга прогноз неблагоприятный, возможны интеллектуальный дефицит, двигательные нарушения, психические расстройства, эпилептические приступы, нарушение зрения или слуха. Необходимо учитывать возможность тяжелых осложнений у пациентов с инфекцией, вызванной ВПГ.

Хотя некоторые литературные источники указывают, что прогноз наименее благоприятный при вирусном менингоэнцефалите у младенцев по сравнению с детьми более старшего возраста, другие отвергают это предположение. Примерно у 10 % детей до 2 лет с инфекцией нервной системы, вызванной энтеровирусами, развиваются острые осложнения, такие как судороги, повышение ВЧД или кома. Однако практически во всех случаях отдаленный прогноз в отношении функций нервной системы благоприятный.

Профилактика вирусного менингоэнцефалита у детей

Широкое распространение вирусной вакцины против полиомиелита, кори, паротита, краснухи и ветряной оспы практически прекратило развитие осложнений со стороны ЦНС, вызванное этими возбудителями, в США. Разработка программ вакцинирования домашних животных против бешенства привела к снижению частоты энцефалита, вызванного вирусом бешенства. Поскольку специфическая вакцина против арбовирусов, распространенных в Северной Америке, не создана, контроль над энцефалитом, вызванном арбовирусами, в настоящее время менее успешный.

Однако снижению заболеваемости менингоэнцефалитом у детей способствует защита от насекомых — переносчиков инфекции с помощью репеллентов, а также истребление насекомых в эндемичных районах.

– Также рекомендуем “Эозинофильный менингит у детей. Диагностика и лечение”

Оглавление темы “Болезни нервной системы у детей”:

- Диагностика вирусного менингоэнцефалита у детей. Дифференциация

- Лечение вирусного менингоэнцефалита у детей. Прогноз

- Эозинофильный менингит у детей. Диагностика и лечение

- Абсцесс мозга у детей. Причины

- Диагностика и лечение абсцесса мозга у детей

- Доброкачественная внутричерепная гипертензия у детей. Диагностика и лечение

- Опухоли спинного мозга у детей. Диагностика и лечение

- Травма спинного мозга у детей. Диагностика и лечение

- Синдром фиксированного спинного мозга у детей. Диастематомиелия

- Сирингомиелия у детей. Диагностика и лечение

Источник

Энцефалит, менингоэнцефалит у ребенка – причины, клиника, диагностика, лечениеЭнцефалит представляет собой воспаление головного мозга. В большинстве случаев также поражаются мозговые оболочки, частью процесса может быть миелит, следовательно, термины менингоэнцефалит и энцефаломиелит применяются к одному и тому же спектру заболеваний. Различают острые и хронические энцефалиты. Два типа будут описаны раздельно, так как они вызывают совершенно разные проблемы. Острые энцефалиты — основная причина острых неврологических заболеваний в детском возрасте, которые должны быть отделены от других инфекций и метаболических процессов, требующих немедленной диагностики. Подострые и хронические энцефалиты связаны с дегенеративными или другими медленно прогрессирующими заболеваниями. Острые энцефалиты — самая распространенная причина острых негнойных неврологических проблем у детей. Некоторые другие состояния представляют «энцефалитоподобные заболевания» или «острые энцефалопатии», требующие разного подхода и дающие различные исходы, поэтому очень важен точный диагноз. а) Этиология. Подавляющее большинство случаев острого энцефалита вызывают вирусы. Тем не менее, встречаются и некоторые другие возбудители. М. pneumoniae имеет особое значение и были выделены в 13,1% случаев в Финляндии (Koskiniemi et al., 1991; Rantala et al., 1991). Другие бактерии, такие как Legionella, Campylobacter jejuni (Nasralla et al., 1993) и Bordetella pertussis редко бывают причиной, однако патогенные микроорганизмы не выделены более чем в трети случаев. Заболеваемость энцефалитом значительно варьирует в разных странах и на протяжении времен года, в зависимости от сезонных колебаний заболеваемости общими вирусными инфекциями и от географического распространения некоторых возбудителей, таких как арбовирусы. Соотношение частоты энцефалита и вирусных или бактериальных инфекций носит комплексный характер и в разных случаях действуют свои механизмы. Общепризнанны два основных механизма. Первый участвует при первичных энцефалитах, при которых вирус находится в ЦНС и фактически реплицируется в нейронах, глиальных клетках или макрофагах, приводя к гибели клеток и разрушению ткани. Второй механизм включает инициированный вирусом аутоиммунный ответ в ЦНС, подобный тому, который наблюдался в экспериментальном аллергическом энцефалите (Johnson, 1982b) и относится к постинфекционным менингоэнцефалитам. Дифференцировка различных механизмов, вызывающих заболевание по типу энцефалита, возможна при патологоанатомическом исследовании хотя бы нескольких случаев аутопсии. Наличие вирусного генома, воспалительного инфильтрата, круглых клеток глиальных узелков, нейронных некрозов и иногда внутриклеточных включений в первичных энцефалитах или перивенозная демиелинизация в постинфекционных процессах позволяет разделение первичных и постинфекционных случаев, а отсутствие воспаления исключает диагноз энцефалита. В клинической практике, однако, патологические различия между первичным и постинфекционным энцефалитом или даже между энцефалитом и параинфекционной энцефалопатией обнаруживаются редко, в то время как диагностическая биопсия мозга выполняется лишь в немногих случаях. б) Клинические особенности. Среди основных клинических проявлений энцефалита выделяют угнетение сознания с беспокойством, сонливость или кому, измененное поведение, судороги и множественные неврологические симптомы. Начало обычно острое, но может быть и продромальная фаза с расстройствами памяти и поведения. Неврологические проявления касаются любой части ЦНС; в большинстве случаев поражаются большие полушария мозга (гемиплегия, афазия), но могут вовлекаться ствол мозга или мозжечок с развитием атаксии в 58% случаев, как указано в одном из исследований (Rantala et al., 1991), или спинной мозг с развитием картины острого миелита. Сопутствующие симптомы могут включать поражение черепных нервов либо гипоталамуса с развитием летаргии, либо базальных ганглиев с затрудненными или патологическими движениями. Практически всегда присутствуют патологические изменения на ЭЭГ: чаще всего обнаруживались генерализованные или преобладающие односторонние замедления сигнала. Ликвор обычно вытекает под повышенным давлением, отмечается плеоцитоз, состоящий из лимфоцитов и мононуклеаров, повышенный уровень белка и нормальные уровни глюкозы. Количество клеток в ликворе варьирует от немногих до нескольких сотен клеток/мм3, в большинстве случаев с преобладанием мононуклеарных клеток, хотя полиморфноядерные клетки могут доминировать в случае острейших процессов с некротическими повреждениями, где могут появляться также и эритроциты. Содержание белка в СМЖ может быть повышенным; однако в значительной доле случаев ликвор остается нормальным (Rautonen et al., 1991). С помощью методов нейровизуализации и по некоторым клиническим особенностям можно различить отдельные формы энцефалита, такие как герпесный энцефалит. В раннем периоде заболевания данные КТ и даже МРТ могут быть нормальными, но КТ часто указывает на множественные участки снижения плотности ткани и уменьшения контраста, тогда как на МРТ видны усиленные сигналы в режиме Т 2 (Kesselring et al., 1990). Диффузное изображение чувствительнее обычной МРТ в случаях острых энцефалитов у детей (Teixeira et al., 2001). При постинфекционных энцефалитах повреждается прежде всего белое вещество, а также серое вещество головного мозга при первичных энцефалитах. Острый энцефалит может быть молниеносным. Во многих случаях, однако, через несколько дней или недель появляются новые симптомы и признаки. Как при многих других острых энцефалопатиях, важной диагностической особенностью является резкое завершение полной картины.

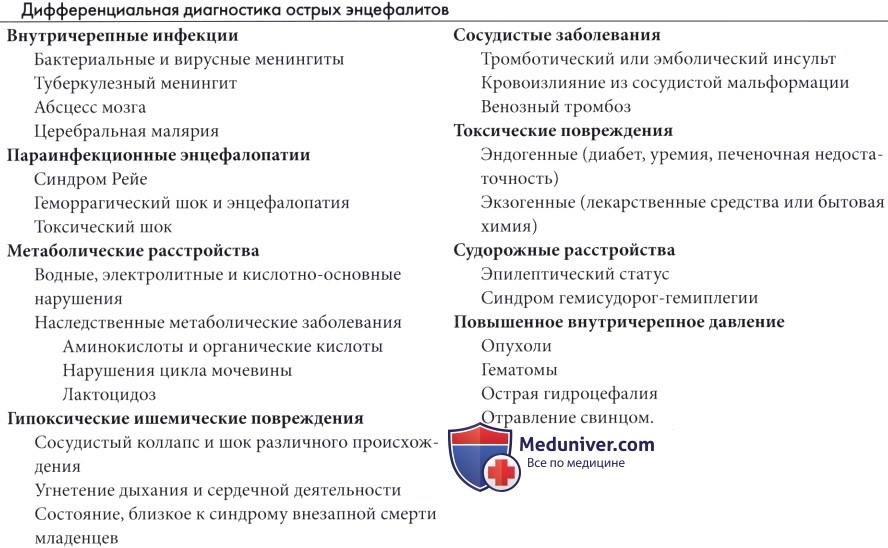

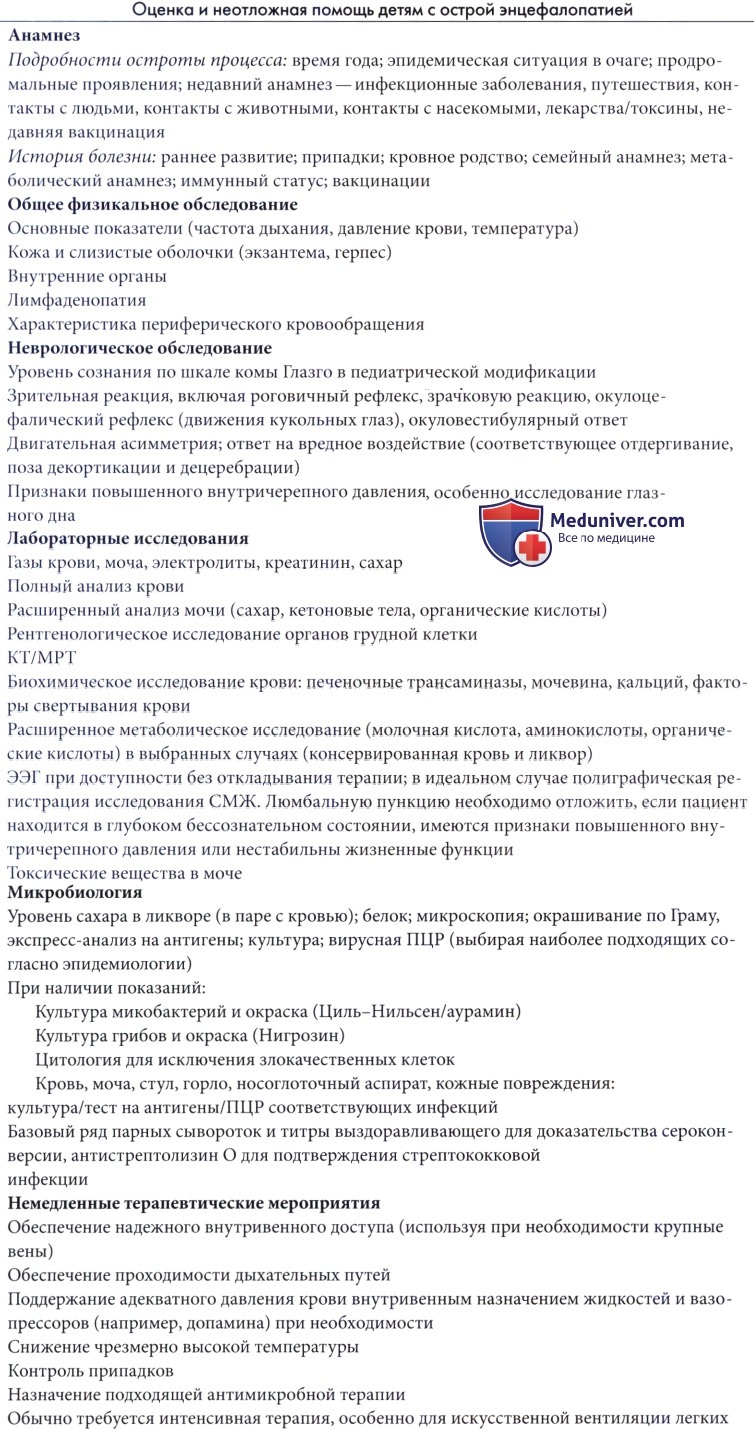

в) Дифференциальный диагноз. Дифференциальный диагноз менингоэнцефалита включает в себя большое количество энцефалопатий и других расстройств с признаками нарушения сознания, которые могут быть результатом патологии вне ЦНС. В связи с тем, что клинические особенности не являются специфичными, необходимо уделять особое внимание расстройствам, требующим незамедлительной эффективной терапии, особенно бактериальным менингитам, туберкулезному менингиту и абсцессам мозга. Люмбальная пункция необходима для исключения менингита; однако выполнение этой процедуры может быть опасно при наличии повышенного ВЧД, которое не исключается при отсутствии отека зрительного сосочка или «нормальных» данных КТ сканирования. Нейровизуализация поможет выявить истинную причину, но на ранних стадиях энцефалитического патологического процесса она выражена слабо и сложна для определения. У некоторых пациентов диагноз туберкулеза или даже бактериального менингита может остаться открытым даже после исследования СМЖ. Определенные сложности исключения мозгового абсцесса встречаются на ранних стадиях бактериального воспаления мозга. Для демонстрации периферического кольцевидного образования важным является усиление контраста, подтверждающего нагноение. Характерны проявляющиеся на КТ признаки туберкулезного менингита. До уточнения диагноза в сомнительных случаях может быть начато лечение антибактериальными и/или противотуберкулезными средствами совместно с лечением герпетического энцефалита. Церебральный тромбофлебит обычно дает характерную картину на КТ. Редко острый артериальный тромбоз имитирует энцефалитический процесс. Криптогенный эпилептический статус может сопровождаться плеоцитозом. Необходимо исключить и острые метаболические заболевания. Необходимо проверить уровень сахара в крови, электролитный состав сыворотки, показатели аммиака крови и в отдельных случаях, профиль мочевой кислоты и органических кислот. Это может помочь исключить гепатоцеребральный синдром или периодическую и/или поздно проявившуюся аминоацидурию или органическую ацидурию. В некоторых случаях целесообразно исследование мочи на токсические вещества, хотя течение интоксикации в большинстве случаев более быстрое и нет очаговой неврологической симптоматики или признаков поражения мозговых оболочек. Свинцовая интоксикация может симулировать энцефалит, но в ликворе отмечается высокий уровень белка с небольшим количеством клеток или без них и имеются другие особенности отравления свинцом. г) Тактика ведения заболевания. Обычно ведение острого энцефалита подобно тому, что и при других острых энцефалопатиях и относится к экстренным педиатрическим состояниям. Первоначально необходимо обеспечить доступ воздуха и поддерживать адекватную циркуляцию. Затем проводится комплексная оценка состояния. Неврологическое обследование является основным звеном в установлении правильного диагноза, оценке прогноза и планировании терапии. Детей в критическом состоянии с выраженным угнетением сознания лучше всего лечить в отделениях интенсивной терапии, что частично относится к случаям подтвержденного высокого ВЧД (Tasker et al„ 1988a). Основным является поддержание адекватного сердечного выброса и перфузии мозга, в сочетании с тщательным мониторингом дыхания, давления крови и температуры тела для обеспечения гомеостаза. Гипертермия и приступы должны находиться под контролем в пределах возможного. Для выявления субклинической активности припадков и определения уровня дисфункции мозга весьма эффективен мониторинг ЭЭГ (Tasker et al., 1988b). Мониторинг ВЧД в большинстве случаев не требуется при острых энцефалитах, но может быть существенным при некоторых состояниях, таких как синдром Рейе. Лечение повышенного ВЧД будет обсуждаться в отдельной статье на сайте. Применяют осмотические средства, а в некоторых случаях кортикостероиды.

– Также рекомендуем “Герпетический энцефалит у ребенка – причины, клиника, диагностика, лечение” Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 22.12.2018 Оглавление темы “Энцефалиты у детей и новорожденных.”:

|

Источник