Малые аномалии развития ребенка

Текст работы размещён без изображений и формул.

Полная версия работы доступна во вкладке “Файлы работы” в формате PDF

1.Введение

В последние годы все большее внимание исследователей привлекают малые аномалии развития (MAP) и их возможное дифференциально-диагностическое значение при различных заболеваниях. По мнению Г. И. Лазюка, Mehes и др., к малым аномалиям развития относятся такие пороки развития, которые не приводят к нарушению функции органов и не являются существенными косметическими дефектами. Однако, до сих пор в научной литературе нет единого мнения о том, какие же именно структурные варианты нужно рассматривать, как малые аномалии развития. Часть исследователей в своей работе использует строго ограниченное количество малых аномалий развития. Другие авторы, наоборот, увеличивают их список включением таких признаков, как микроцефалия, гидроцефалия, косоглазие, нистагм, мышечная гипотония, которые по сути являются симптомами поражения центральной нервной системы, входят в определенный неврологический симптомокомплекс или конкретную нозологическую форму.

Сложность изучения малых аномалий развития заключается также в том, что с возрастом многие из них претерпевают значительные изменения. По мнению Marden и соавт., Mehes, Smith, некоторые аномалии в периоде новорожденности нельзя рассматривать как малые аномалии развития, т. к. по мере роста и развития детей они могут исчезнуть. К их числу относятся: капиллярные гемангиомы, эпикант, плоское переносье, неполное развитие и низкое расположение ушных раковин, высокое нёбо, умеренная синдактилия II- III пальцев ног и др. В то же время у детей раннего возраста нельзя судить о наличии такой аномалии, как сандалевидная щель. Кофейные пятна и другие нарушения пигментации также по мере роста детей становятся более заметными. Однако, все же большинство малых аномалий развития имеется уже при рождении и не меняется с возрастом. Наличие многих аномалий нельзя определить точно. Их, как правило, оценивают по соотношению, взаимоположению с другими частями тела, лица, что делает выявление субъективным. В то же время некоторые MAP можно и нужно оценивать количественно. Однако, при этом возникают сложности в связи с отсутствием нормативов для разных этнических групп. Поэтому особый интерес представляют исследования по определению нормальных значений межорбитального и межсоскового индексов. Согласно данным Chen и соавт., Mehes и Kitzveger, Pinheiro и соавт., индексы остаются почти постоянными в различном возрасте и не зависят от пола. По мнению Г. И. Лазюка, расстояние между внутренними углами глаз должно расцениваться, как гипертелоризм, если межорбитальный индекс больше 6,8, и как гипотелоризм, если индекс меньше 3,8.

Целым рядом авторов осуществлялось исследование малых аномалий развития у здоровых детей и больных с различными заболеваниями: пороками развития, умственной отсталостью, нарушениями поведения, болезнями почек и др. При этом особое внимание было уделено изучению малых аномалий развития у новорожденных. Полученные результаты очень трудно сравнивать между собой в связи с различием объектов исследования, нозологических форм и, главным образом, неодинаковым методическим подходом исследователей к изучаемой проблеме.

2.Оющая характеристика МАР

Для части МАР характерно их изменение (вплоть до исчезновения) по мере роста и развития организма ребенка, т.е. возрастная динамика. Сюда, например, относятся такие признаки, как капиллярные гемангиомы шеи и поясничной области, высокое нёбо, седловидная форма носа, гипоплазия большого пальца на стопах, умеренные кожные синдактилии II и III пальцев ног.

Возрастная динамика отмечена также при эпиканте, расщелине язычка, сандалевидной щели, низко расположенных ушных раковинах, пигментации кожи.

Выделены различия в характеристике МАР у доношенных и недоношенных детей. Отмечена положительная корреляция некоторых МАР с продолжительностью гестационного возраста ребенка.

Установлена зависимость характеристики ряда МАР от национальной принадлежности пациента (выступающая верхняя губа, ширина рта, форма носа, эпикант и др.). Например, эпикант встречается у 60-65% мужчин, проживающих в странах Азии, у 57% татар Поволжья, 25% казахов; редко встречается в Австралии, Индии и Индонезии; практически не встречается у русских.

Другой пример – узкая глазная щель, характерная для монгольской расы.

В качестве маркеров ряда наследственных заболеваний и синдромов множественных ВПР могут рассматриваться комплексы из 4, 5 МАР и более, т.е. во внимание принимается количество МАР. Например, полидактилия, гипертелоризм глаз и сосков, дополнительные соски – эти МАР предполагают наличие у пациента пороков мочевыводящей системы.

Следующий пример – расщелина губы и нёба, для которой характерны: аномалии фронтальных зубов верхней челюсти, атипичная форма верхних боковых резцов и клыков, высокое готическое твердое нёбо и короткое мягкое нёбо, костные изменения нёбного сегмента (на рентгенограмме), субмукозная расщелина или раздвоение язычка,

прогения, прямой или перекрестный прикус, асимметрия носовой перегородки, рубец на верхней губе и альвеолярном отростке, несимметричное снижение крыльев носа. Еще пример – тетрада Фалло , для которой характерны: антимонголоидный разрез глаз, эпикант, гипертелоризм, плоская переносица, высокое нёбо, дистрофия зубов, неправильный прикус, борозда на языке, диспластичные ушные раковины, необычная форма черепа, клинодактилия и разная длина мизинцев рук, плоскостопие.

Помимо количества МАР, большое диагностическое значение имеет сочетание МАР. Например, при синдроме Варденбурга сочетаются: телекант, гиперхромия радужки, сросшиеся брови, белая прядь волос надо лбом; при синдроме Дауна – монголоидный разрез глаз, эпикант, поперечная ладонная складка, брахидактилия, клинодактилия, сандалевидная щель.

Вместе с тем, наибольшее диагностическое значение имеет качество МАР, т.е. выделение таких признаков, которые среди здоровых пациентов почти не встречаются: крыловидные складки шеи (синдромы Шерешевского-Тернера и Нунан), постаксиальная полидактилия (синдром Барде-Бидля), гипоплазия или аплазия грудного соска на одной стороне (синдром Поланда), вертикальные насечки на мочке уха (синдром Беквитта-Видемана).

3.Виды МАР

Кожа: депигментация, тёмно-коричневые «веснушки» (более 20), гипертрихоз (замена пушковых волос грубыми пигментированными волосами), гирсутизм (чрезмерное оволоснение по мужскому типу у женщин), келоидные рубцы, повышенная растяжимость, складчатость, вялость, нарушение потоотделения.

Волосы: сухие, редкие, шерстистые, алопеция (тотальная, гнёздная – полное, частичное отсутсвие волос на голове), седая прядь надо лбом, «мыс вдовы» (клиновидный рост волос на лбу), низкий рост волос на лбу или на шее.Череп: микроцефалия, макроцефалия (уменьшение, увеличение размеров черепа более чем на 10% по сравнению с возрастной нормой), тригоноцефалия, акроцефалия (башенный череп – череп с высоким лбом, сглаженными надбровными и височными выступами вследствие преждевременного окостенения венечного и затылочного швов), выступающий лоб, выступающий затылок, плоский затылок.Ушные раковины: макротия (увеличенная ушная раковина, в норме длина около 7см), деформированные, заострённые (форма как у эльфа), низко расположенные, оттопыренные (отстояние ушей от мозгового черепа равно величине угла от 70 до 90°), отклонённые назад, завитки со сглаженным упрощенным рисунком, предушные папилломы (доброкачественные опухоли в виде сосочков впереди ушной раковины), раздвоенная мочка, приращение мочки к лицевой части без вырезки к щеке.

Лицо: плоское, круглое, треугольное, вытянутое, грубые черты.

Область глаз и глаза: антимонголоидный (наружные углы глаз располагаются ниже внутренних) и монголоидный (наружные углы глаз располагаются выше внутренних) разрез глаз, эпикант (вертикальная кожная складка, прикрывающая внутренний угол глазной щели), гипертелоризм (широко расставленные глаза; оценивается по межорбитальному индексу (МИ): в числителе – расстояние между орбитами, умноженное на 100; в знаменателе – окружность головы в см. При гипертелоризме МИ больше 6,8), гипотелоризм (близко расположенные глаза, МИ меньше 3,8), птоз (опущение века), блефарофимоз (короткая и узкая глазная щель), страбизм (косоглазие), микрофтальмия (уменьшенные размеры глазного яблока),экзофтальм (смещение глазного яблока вперёд с расширением глазной щели), короткая глазная щель, двойной или тройной ряд ресниц, колобома радужки (щелевидный дефект радужки), гетерохромия радужек (неодинаковое окрашивание радужек), голубые склеры, синофриз (рост бровей над переносьем, создающий объединённую линию бровей – «слившиеся» или «сросшиеся» брови).

Нос:короткий, длинный (норма – 7-10 см), клювовидный, седловидная переносица, широкая плоская переносица, плоские крылья носа, открытые вперёд ноздри.Челюсти: прогения (выступающая нижняя челюсть), ретрогнатия (смещение верхней челюсти назад); микрогения, макрогения (уменьшенная, увеличенная нижняя челюсть); микрогнатия, макрогнатия (уменьшенная, увеличенная верхняя челюсть).

Губы и полость рта: макростомия (чрезмерно широкая ротовая щель), микростомия (уменьшенная ротовая щель); губы тонкие, толстые (кайма губ в норме 0,7 – 1,5 см); нёбо плоское, высокое арковидное, готическое, расщелина нёба; раздвоение язычка; макроглоссия и микроглоссия (увеличенный, уменьшенный язык), короткая уздечка языка, множественные уздечки губ.Зубы: неправильное расположение, неправильная форма, врождённый избыток или врождённое отсутствие 1 или нескольких зубов, гипоплазия эмали, диастема (промежуток между верхними или нижними центральными резцами от 3 мм и более), трема.Шея: короткая, длинная, кривошея, крыловидные складки (птеригии; вертикальные кожные складки на боковых поверхностях шеи), низкая линия роста волос (ниже середины шеи).Грудная клетка и туловище:воронкообразная, килевидная, добавочные соски (полителия), гипертелоризм сосков ( в норме соски располагаются по среднеключичной линии).Конечности: укороченные, удлинённые, вальгусная деформация (Х-образные) или варусная деформация (О-образные), полидактилия (дополнительные пальцы на кистях или стопах), олигодактилия (уменьшения числа пальцев), укорочение отдельных пальцев, арахнодактилия (паукообразные пальцы; узкая длинная ладонь с длинными пальцами), синдактилия (сращение пальцев), клинодактилия (искривление пальца), широкий 1 палец, гипоплазия 1 пальца, трёхфаланговый 1 палец кисти, конусовидная форма пальцев, поперечная ладонная складка, сандалевидная щель на стопе (большая щель между 1 и 2 пальцами), греческая стопа (2 палец длиннее 1вого), конская стопа (контрактура голеностопного сустава, при которой стопа фиксирована в положении чрезмерного подошвенного сгибания), плоскостопие, переразгибание суставов; пальмарный (ладонный) рисунок: срединная глубокая борозда; подколенная складка.

Ногти: широкие, короткие, вогнутые, дистрофия, форма: «часовые стёкла».Мочеполовая система:шалевидная мошонка (мошонка, окружающая валиком спинку полового члена), увеличенный клитор; микропенис/макропенис (микро – при рождении менее 2 см, макро – более 5см).

4.Частота встречаемости

По литературным данным , МАР обнаруживаются в 10-20 раз чаще, чем большие пороки, и примерно 15-20% здоровых новорожденных имеют хотя бы одну малую аномалию развития.

5.Классификация МАР

Для регистрации и учета МАР еще в XX в. была предложена стандартизованная методика, согласно которой МАР можно разделить на три группы: альтернативные, измерительные и описательные.

Альтернативная группа – это МАР, которые (как и грубые пороки) или есть, или их нет (папилломы, насечки, алопеция, дефекты скальпа и др.).

К ней относят признаки ,которые есть, либо их нет у исследуемого.

Пример: плоская переносица, поперечная ладонная складка, дефекты скальпа и пальцев.

Измерительная группа – это МАР, определяемые абсолютным или относительным количественным значением (удлинение, укорочение, уменьшение, увеличение, смещение части тела или органа, изменение кривизны поверхности и др.). В этом случае, исходя из статистических закономерностей, следует принимать во внимание только МАР, у которых отклонение от среднего арифметического значения не укладывается в 2 сигмы.

Описательная группа – это МАР, в отношении которых трудно применить количественные методы изучения (например, изменения формы мягких тканей, цвета волос, кожи и т.п.). В этом случае

допустима их оценка в баллах:

I балл – слабовыраженная МАР,

II балла – четко определяемая МАР,

III балла – резко выраженная МАР (с крайними значениями).

Следует отметить, что внимание тератологов всегда обращалось на дифференциально-диагностическое значение МАР при характеристике не только врожденной, но и наследственной патологии. Для большинства МАР характерна стабильность, отмечаемая уже в периоде новорожденности и не исчезающая с возрастом ребенка.

6.Лечение МАР

В большинстве случаев малые аномалии развития требуют немедикаментозного лечения, тем более, если речь идет об органических аномалиях. Восстановительные или пластические операции могут быть выполнены позднее, поскольку малые аномалии развития не создают угрозы для жизни.

Вместе с тем некоторые из них поддаются медикаментозному лечению, поскольку представляют собой ту или иную форму недоразвития в течение внутриутробной жизни. Возможно, для их устранения требуется лишь время, но в некоторых случаях можно также ускорить процесс, что подтверждает опыт наших предшественников.

7.Заключение

Таким образом малые аномалии развития играют роль фоновых признаков: таких симптомов, которые часто встречающиеся при многих наследственных синдромах (а также и в общей популяции), создающие в своей совокупности фон диспластичного развития, а также свидетельствуют о наличии неблагоприятного внешнего воздействия на плод во время внутриутробного развитии. МАР проявляются и внешне и внутренне. Внутренние аномалии очень часто требуют операционного вмешательства.

И классифицировав МАР, генетики стали тщательнее изучать аномалии, выявлять их, оказывать помощь в лечении, проводить операции (если требуются).

8.Список использованной литературы

1. Клиническая генетика – Бочков Н.П. – Учебник. Год выпуска: 2002. Автор: БочковН.П. Жанр: Генетика.

2. https://www.blackpantera.ru/useful/health/sickness/36811/

3. И.Ф. Жимулев Курс лекций по общей и молекулярной генетике.

4. Генетика человека – Фогель Ф., Мотульски А. – Учебно-практическое пособие. Год выпу ска: 1990. Автор: Фогель Ф., Мотульски А. Жанр: Биология.

5.Генетика человека. Шевченко В.А., Топорнина Н.А., Стволинская Н.С. М.: ВЛАДОС, 2002

Источник

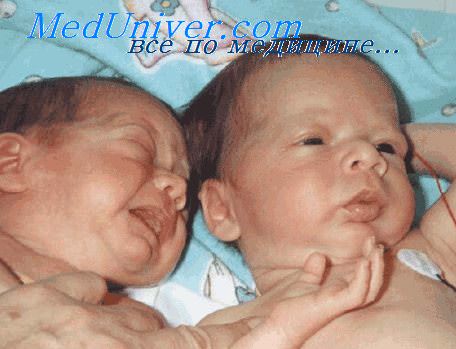

Малые аномалии развития детей. Легкая степень поражения центральной нервной системыМалые аномалии развития. При оценке значимости неонатальных неврологических синдромов необходимо учитывать фенотипические особенности ребенка. Наличие большого количества малых аномалий развития (гипертелоризм, эпикант, готическое нёбо, прогнатизм, синдактилия, сандалевидная щель, трезубец и др.) ухудшает прогноз, так как свидетельствует о неблагоприятном течении внутриутробного периода развития. Дизэмбриогенетические стигмы могут сочетаться с нарушением созревания нервной системы, ее формирования, а это создает благоприятный фон для развития внутриутробной гипоксии и асфиксии в родах. Неврологические синдромы у детей, перенесших асфиксию при рождении, часто сочетаются друг с другом. Степень их выраженности в острый период и дальнейшая динамика зависят от особенностей формирования нервной системы во внутриутробный период, тяжести поражения мозга, сочетания асфиксии с внутричерепной родовой травмой. Легкая степень поражения центральной нервной системы. Внутриутробное развитие детей протекает в большинстве случаев благоприятно. Оценка по шкале Апгар — 6—7 баллов. Неврологическая симптоматика обусловлена нарушением гемо- и ликво-роциркуляции. Кожные покровы слегка цианотичны. Отмечается легкое повышение нервнорефлекторной возбудимости: беспокойство, поверхностный сон, вздрагивание, срыгивание. Учащенно дыхания и замедление сердечной деятельности имеют преходящий характер и исчезают спустя 2—3 дня. Мышечный тонус умеренно снижен в первые 2—3 сут, затем нормальный. Спонтанная двигательная активность ограничена. Безусловные рефлексы живые, в отдельных случаях могут быть снижены, быстро истощаются, вызываются после латентного периода и суммации раздражений. Мелкоразмашистый тремор рук носит преходящий характер. Коленные рефлексы оживлены, возможна их асимметрия.

На глазном дне изменений нет или легкое полнокровие иен. Спинномозговая жидкость нормальная, иногда слегка ксантохром-ная. Картина трансиллюминации черепа без отклонений от нормы, в отдельных случаях — незначительное расширение границ свечения в лобпо-теменных отделах. На ЭЭГ — уплощение биоэлектрической кривой и появление на этом фойе генерализованных высоковольтных разрядов при движениях ребенка, крикс. При РЭГ выявляется легкое повышение сосудистого тонуса. Па ЭХОЭГ — умеренное усиление ЭХО-пульсаций. Изменения со стороны нервной системы нормализуются обычно на 5—7-й день жизни. У отдельных детей восстановительный период затягивается до 10—15 дней. На 1—10-й день жизни при нормализации неврологических нарушений таких детей выписывают домой. В том случае, если симптоматика еще остается выраженной и дети нуждаются в систематическом наблюдении врача, их переводят в отделение патологии нервной системы новорожденных. Детей с легкими неврологическими нарушениями, имевшими место в родильном доме, следует длительное время наблюдать амбулаторно, так как не исключена возможность выявления у них в дальнейшем двигательных, речевых нарушений и своеобразной слабости высших корковых функций. Среднетяжелая степень поражения центральной нервной системы. При анализе анамнестических данных можно отметить патологическое течение беременности (угрожающий выкидыш, токсикоз, инфекции, интоксикации). Роды затяжные с преждевременным отхождением вод, применением акушерских пособий (вакуум-экстрактор, щипцы) или, наоборот, стремительные. Оценка по шкале Апгар — 5—6 баллов. Кожные покровы синюшные, цианоз носогубного треугольника, усиливающийся при кормлении, беспокойстве. Дыхание в первые часы поверхностное, нерегулярное. Тоны сердца приглушены, брадикардия. Пульс слабого наполнения и напряжения, аритмичный. Зрачковые реакции вялые. Зрачки могут быть расширены или сужены, возможны анизокория, косоглазие, нистагм, симптом Грефе. Мышечный тонус снижен, разгибательное положение конечностей. Спонтанная двигательная активность замедлена. Безусловные рефлексы вызываются с трудом, после повторной стимуляции, быстро истощаются, иногда отсутствуют. Дети вяло сосут и глотают, часто срыгивают. На фоне общей вялости, адинамии наблюдаются периоды беспокойства, крупноразмашистый тремор рук и ног типа геми-бализма, судорожные подергивания мимической мускулатуры лица и глаз. Сухожильные рефлексы вначале угнетены, через 2— 3 дня становятся высокими с расширенной зоной, появляются клонусы стоп. Часто наблюдается расстройство сна. К 4—5-у дню жизни может быть выражен гндроцефальный синдром. На глазном дне расширены вены, отек, геморрагии. Спинномозговая жидкость нормальная, ксаитохромная или с примесью крови. Эритроциты изменены по форме, выщелочены с гематоидными кристаллами. Имеются явления фагоцитоза. При трансиллюминации черепа можно выявить изменения в виде обширных очагов свечения, указывающих на гипертензионно-гидроцефальный синдром. На ЭЭГ — значительное уплощение биоэлектрической кривой с периодическими медленными волнами высокой амплитуды или гиперсинхронизированные колебания, которые носят характер ритмических разрядов и свидетельствуют о заинтересованности стволовых структур. При РЭГ-исследовании — снижение интенсивности кровенаполнения, межполушарные асимметрии, затруднение венозного оттока. На ЭХОЭГ — увеличение желудочкового индекса. Неврологические нарушения нормализуются более медленно, чем у детей с легкой степенью поражения. Длительное время остается выраженным гипертензионно-гидроцефальный синдром, держится тремор. Мышечная гипотония сменяется гипертонией. У детей этой группы рано могут формироваться задержка психомоторного и речевого развития различной степени, детский церебральный паралич, судорожный синдром. – Также рекомендуем “Тяжелая степень поражения нервной системы. Внутричерепные кровоизлияния у детей” Оглавление темы “Парез конечностей. Акушерские парезы”: |

Источник