Концепция развития ребенка эльконина

Основы создания концепции психического развития по Д. Б. Эльконину

Д. Б. Эльконин выстраивал свою теорию психического развития с учетом фундамента психологической теории деятельности А. Н. Леонтьева.

Д. Б. Эльконин считал, что в различные исторические эпохи у детства было различное содержание и различные закономерности.

Таким образом, выстраивая теорию исторического формирования детства, он ввел идею о том, что детство возникло в тот период развития животного мира, когда в некоторых его видах стали исчезать отдельные формы поведения, основанного на инстинктах. Так, необходимые формы поведения стали приобретаться прижизненно, для чего и возникло детство.

Само своеобразие детства состоит в том, что человек рождается совершенно беспомощным. И как раз в ней заключена потенциальная сила, так как ребенок не связан жесткими инстинктивными формами поведения и способен усваивать те формы человеческой деятельности, которые актуальны на данном этапе исторического развития человеческого социума.

Основные положения в концепции психического развития по Д. Б. Эльконину

Готовые работы на аналогичную тему

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Узнать стоимость

Д. Б. Эльконин считал, что:

- все виды детской деятельности являются общественными по своей форме, содержанию и происхождению;

- присвоение ребенком достижений человеческой культуры всегда носит только деятельностный характер.

Научная позиция развития ребенка:

- Условие – рост и созревание организма

- Среда идеальной формы. Здесь имеется в виду то, к чему развитие

должно прийти в конце своего пути. - Усвоение

- Противоречие между усвоением общественной и предметной стороны действий как движущая сила развития.

Психика:

- Мотивационно-потребностная сфера.

- Операционно-технические возможности.

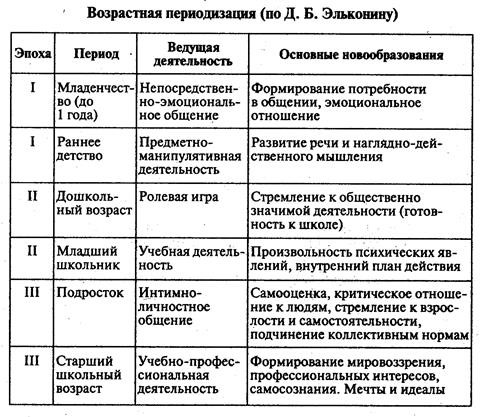

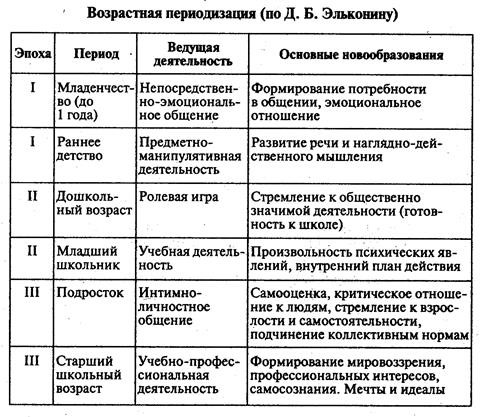

Периодизация возрастного развития

Раннее детство

- Кризис новорожденности; младенчество (мотивационно-потребностная сфера),

- Кризис 1 года жизни; ранний возраст (операционно-техническая сфера).

Детство

- Кризис трех лет; дошкольный возраст,

- Кризис семи лет; младший школьный возраст,

Отрочество

- Кризис 11-12 лет; подростковый возраст,

- Кризис 15 лет; ранняя юность.

Системы отношений ребенка:

- Мир людей, отношений между людьми. Здесь задействована мотивационно-потребностная сфера.

- Мир вещей. Деятельность, благодаря которой усваиваются общественно выработанные действия с различными предметами (интеллектуально-познавательная сфера.

Более подробно данные системы представлены на рисунке 1.

Рисунок 1. «Системы отношений ребенка и закономерности его психического развития»

Рисунок 2. «Возрастная периодизация психического развития по Д. Б. Эльконину»

Любой период развития ребенка имеет свои определенные особенности и границы. В каждом психологическом возрасте необходимо применять особые приемы и методы обучения и воспитания, строить общение с ребенком, учитывая его возрастные особенности.

Важно также учитывать ведущую деятельность ребенка на разных этапах развития. Например, в раннем возрасте – это предметно-манипулятивная деятельность; в дошкольном – игровая, в младшем школьном – учебная, в подростковом – общение и так далее.

Возрастные периоды сопровождаются развитием межличностного общения, направленного в основном на личностное и интеллектуальное развитие, характеризующееся формированием знаний, умений и навыков, реализацией операционно-технических возможностей ребенка.

Источник

Существует множество подходов к периодизации психического развития ребенка, но наиболее приемлема периодизация развития, предложенная выдающимся специалистом в области детской и педагогической психологии Д.Б. Элькониным. Она представляет собой нечто среднее между эмпирической периодизацией, сложившейся на основе реального жизненного опыта, и периодизацией теоретической, потенциально возможной при идеальных условиях обучения и воспитания детей. Рассмотрим концепцию Д.Б. Эльконина более подробно.

Период от рождения до окончания школы Эльконин разделил на семь этапов.

1. Младенчество: от рождения до 1 года жизни.

2. Раннее детство: от 1 года жизни до 3 лет.

3. Младший и средний дошкольный возраст: от 3 до 4–5 лет.

4. Старший дошкольный возраст: от 4–5 до 6–7 лет.

5. Младший школьный возраст: от 6–7 до 10–11 лет.

6. Подростковый возраст: от 10–11 до 14–15 лет.

7. Ранний юношеский возраст: от 14–15 до 16–17 лет.

Весь процесс развития можно разделить на три этапа:

дошкольное детство – от рождения до 6–7 лет; младший школьный возраст – от 6–7 до 10–11 лет; средний и старший школьный возраст – от 10–11 до 16–17 лет.

Каждый период развития имеет свои особенности и границы, которые можно заметить, наблюдая за ребенком. В каждом психологическом возрасте необходимо применять особые приемы и методы обучения и воспитания, строить общение с ребенком, учитывая его возрастные особенности. Возрастные периоды сопровождаются развитием межличностного общения, направленного в основном на личностное и интеллектуальное развитие, характеризующееся формированием знаний, умений и навыков, реализацией операционно-технических возможностей ребенка.

Переход от одного этапа развития к другому происходит в ситуациях, напоминающих возрастной кризис, т. е. при несоответствии между уровнем достигнутого личностного развития и операционно-техническими возможностями ребенка.

Личностное развитие детей осуществляется через воспроизведение и моделирование межличностных отношений взрослых людей и проявляемых в них качеств личности, а также в процессе общения ребенка с другими детьми во время сюжетно-ролевых игр. Здесь он сталкивается с необходимостью овладения новыми предметными действиями, без которых трудно быть понятым сверстниками и выглядеть более взрослым.

Процесс развития начинается в младенческом возрасте с того, что ребенок начинает узнавать родителей и оживляться при их появлении. Таким образом происходит общение ребенка с взрослым.

В начале раннего возраста происходит манипулирование предметами и начинает формироваться практический, сенсомоторный интеллект. Одновременно идет интенсивное развитие вербального (речевого) общения. Ребенок пользуется речью для установления контакта и сотрудничества с окружающими, но не как инструментом мышления. Предметные действия служат способом налаживания межличностных контактов.

В дошкольном возрасте ведущей деятельностью становится ролевая игра, в которой ребенок моделирует отношения между людьми, как бы выполняя их социальные роли, копируя поведение взрослых. В процессе ролевой игры идет личностное развитие ребенка, он овладевает предметной деятельностью и начальными навыками общения.

В младшем школьном возрасте основной деятельностью становится учение, в результате которого формируются интеллектуальные и познавательные способности. Через учение строится вся система отношений ребенка с взрослыми людьми.

В подростковом возрасте возникают и развиваются трудовая деятельность и интимно-личностная форма общения. Трудовая деятельность заключается в появлении совместного увлечения каким-либо делом. Подростки начинают задумываться о будущей профессии. Общение в этом возрасте выходит на первый план и строится на основе так называемого «кодекса товарищества». «Кодекс товарищества» включает в себя деловые и личностные взаимоотношения, похожие на те, которые имеются у взрослых.

В старшем школьном возрасте продолжают развиваться процессы подросткового возраста, но ведущим становится интимно-личностное общение. Старшеклассники начинают размышлять о смысле жизни, своем положении в обществе, профессиональном и личностном самоопределении.

Таковы основные положения концепции развития Д.Б. Эльконина. Она получила дальнейшее развитие в работах Д.И. Фельдштейна.

Источник

Через все работы Д.Б. Эльконина проходит центральная проблема: какова природа человеческого детства и глубинные законы детского развития? Д.Б. Эльконин строил свою теорию психического развития ребенка на фундаменте психологической теории деятельности, считая, что в разные исторические эпохи детство имеет разное конкретное содержание и разные конкретные закономерности. Нет неизменного детства, детства «вообще».

Выстраивая теорию исторического развития детства, он обосновал идею, что детство возникло в тот период развития животного мира, когда у некоторых его видов стали исчезать отдельные формы инстинктивного поведения. Необходимые формы поведения стали приобретаться прижизненно, для чего и возникло детство. Своеобразие детства человека состоит в том, что человек появляется на свет беспомощным существом. Но в этой беспомощности заключена огромная потенциальная сила, поскольку, не будучи связанным жесткими инстинктивными формами поведения, ребенок может присвоить именно те способы родовой человеческой деятельности, которые актуальны на данном историческом этапе развития общества. Д.Б. Эльконин описал различные виды деятельности детей, в процессе осуществления которых происходит присвоение ими основ культуры и тем самым реализуется психическое развитие. Так, он показал фундаментальную роль непосредственно эмоционального общения младенца со взрослыми в присвоении им самой потребности человеческого общения, общей ориентации в мире. Исследуя содержание и строение предметно-манипулятивной и игровой деятельности дошкольника, он обнаружил и описал их принципиальное значение в возникновении и дальнейшем становлении у ребенка основополагающих предметно-двигательных и познавательных способностей: воображения, мышления, речи, символической функции, ориентации в общих смыслах человеческих отношений. Присвоение ребенком богатств человеческой культуры посредством его целенаправленного обучения и воспитания появляется довольно поздно — в развернутой форме они представлены в школьном периоде (например, в виде учебной деятельности младших школьников). Такое обучение и воспитание имеют большое значение в психическом развитии детей (отдельные моменты обучения и воспитания присутствуют и в других видах присвоения, что приводит порой некоторых психологов даже к неправомерному отождествлению его с обучением и воспитанием).

Взгляды Д. Б. Эльконина на общую природу и источники психического развития ребенка можно свести к следующему. Во-первых, все виды детской деятельности общественны по своему происхождению, содержанию и форме, поэтому ребенок с момента рождения и с первых стадий своего развития является общественным существом. Во-вторых, присвоение ребенком достижений человеческой культуры всегда носит деятельностный характер — ребенок не пассивен в этом процессе, не приспосабливается к условиям своей жизни, а выступает как активный субъект их преобразования, воспроизводящий и создающий в себе человеческие способности.

Говоря о развитии ребенка, он сформулировал следующую научную позицию: 1) условия (развития) — рост и созревание организма; 2) источники — среда, идеальные формы, т.е. то, к чему развитие должно прийти в конце (все, что должно появиться у ребенка, уже существует в обществе, в том числе потребности, общественные задачи, мотивы и даже эмоции); 3) форма — усвоение; 4) движущие силы — противоречие между усвоением предметной и общественной сторонами действия.

Д.Б. Эльконин разделил все виды деятельности ребенка на 2 группы. Первая— группа коммуникативных видов деятельности, относящихся к генетически разным формам общения. В основе ее лежат отношения, развертывающиеся в системе «ребенок—общественный взрослый». Вторая — группа предметных видов деятельности, относящихся к генетически разным формам предметной деятельности. В ее основе лежат отношения в системе «ребенок—общественный предмет». По мнению Д. Б. Эльконина, ход развития определяется движением от системы «ребенок—общественный взрослый» к системе «ребенок—общественный предмет», т.е. сначала устанавливаются отношения со взрослым, как носителем общественного опыта, а на этой основе усваиваются соответствующие виды деятельности.

Далее Д.Б. Эльконин вводит деление психики на 2 сферы — мотивационно-потребностную сферу и сферу операционально-технических возможностей. Тем самым реализуется тезис о противоречии между потребностями ребенка и его возможностями как движущей силе развития.

Согласно его гипотезе, в процессе развития ребенка на каждом этапе сначала должно происходить освоение мотивационной стороны деятельности (иначе предметные действия не имеют смысла), а затем — операционально-технической; в развитии можно наблюдать чередование этих видов деятельности.

По мнению Д.Б. Эльконина, человеческое действие двулико: оно содержит собственно человеческий смысл и операциональную сторону. Строго говоря, в человеческом мире не существует мира физических предметов, там безраздельно господствует мир общественных предметов, удовлетворяющих определенным общественно выработанным способом общественно сформированные потребности человека. Даже предметы природы выступают для человека как включенные в определенную общественную жизнь, как предметы труда, как очеловеченная, общественная природа. Человек — носитель этих общественных способов употребления предметов. Отсюда способности человека — это уровень владения общественными способами употребления общественных предметов. Таким образом, всякий предмет содержит « в себе общественный предмет. В человеческом действии всегда нужно видеть две стороны: с одной стороны, оно ориентировано на общество, с другой, — на способ исполнения. Эта микроструктура человеческого действия, согласно гипотезе Д.Б. Эльконина, отражается и в макроструктуре периодов психического развития.

Д.Б. Эльконин предлагает по-иному посмотреть на взаимоотношения ребенка и общества. Гораздо правильнее, считает он, говорить о системе «ребенок в обществе», а не «ребенок и общество», чтобы не противопоставлять его социуму. Если рассматривать формирование личности ребенка в системе «ребенок в обществе», то радикально меняется характер взаимосвязи да и само содержание систем «ребенок—вещь» и «ребенок—отдельный взрослый», выделенных в европейской психологии как две сферы детского бытия. Д.Б. Эльконин показывает, что система «ребенок—вещь» по сути есть система «ребенок—общественный предмет», так как на первый план для ребенка выступают в предмете общественно выработанные действия с ним, а не физические и пространственные свойства его как объекта; последние служат лишь ориентирами для действий с ним. При усвоении общественно выработанных способов действий с предметами и происходит формирование ребенка как члена общества.

Система «ребенок—взрослый» превращается, по Д.Б. Эльконину, в систему «ребенок—общественный взрослый». Это происходит потому, что для ребенка взрослый — носитель определенных видов общественной по своей природе деятельности. Взрослый осуществляет в деятельности определенные задачи, вступает при этом в разнообразные отношения с другими людьми и сам подчиняется определенным нормам. Эти задачи, мотивы и нормы отношений, существующие в деятельности взрослых, дети усваивают через воспроизведение или моделирование их в собственной деятельности (например, в ролевой игре у дошкольников), конечно, с помощью взрослых. В процессе усвоения этих норм ребенок сталкивается с необходимостью овладения все более сложными, новыми предметными действиями.

Д. Б. Эльконин показывает, что деятельность ребенка в системах «ребенок—общественный предмет» и «ребенок—общественный взрослый» представляет единый процесс, в котором и формируется личность ребенка. Другое дело, пишет он, что «этот единый по своей природе процесс жизни ребенка в обществе в ходе исторического развития раздваивается, расщепляется на две стороны».

Им был открыт закон чередования, периодичности разных типов деятельности: за деятельностью одного типа, ориентации в системе отношений следует деятельность другого типа, в которой происходит ориентация в способах употребления предметов. Каждый раз между этими двумя типами ориентации возникают противоречия. Они и становятся причиной развития. Каждая эпоха детского развития построена по одному принципу. Она открывается ориентацией в сфере человеческих отношений. Действие не может дальше развиваться, если оно не вставлено в новую систему отношений ребенка с обществом. Пока интеллект не поднялся до определенного уровня, не может быть новых мотивов.

Закон чередования, периодичности в детском развитии позволяет по-новому представить периоды (эпохи) в стадии онтогенеза психики:

1) период (эпоху) раннего детства Д.Б. Эльконин делит на две стадии — младенчество (с освоением мотивационно-потребностной сферы – М-П), открывающееся кризисом новорождённости, и ранний возраст (с освоением операционально-технической сферы – О-Т) с кризисом 1-го года жизни;

2) период детства он делит на дошкольный (М-П) возраст, открывающийся кризисом 3 лет, и младший школьный (О-Т) с его кризисом 7 лет;

3) период отрочества делится на подростковый возраст (М-П) с кризисом 11-12 лет и раннюю юность (О-Т) с кризисом 15 лет.

Гипотеза Д.Б. Эльконина, учитывая закон периодичности в детском развитии, по-новому объясняет содержание кризисов развития. Так, 3 года и 11 лет — кризисы отношений, вслед за ними возникает ориентация в человеческих отношениях; 1 год, 7 лет — кризисы мировоззрения, которые открывают ориентацию в мире вещей.

Источник

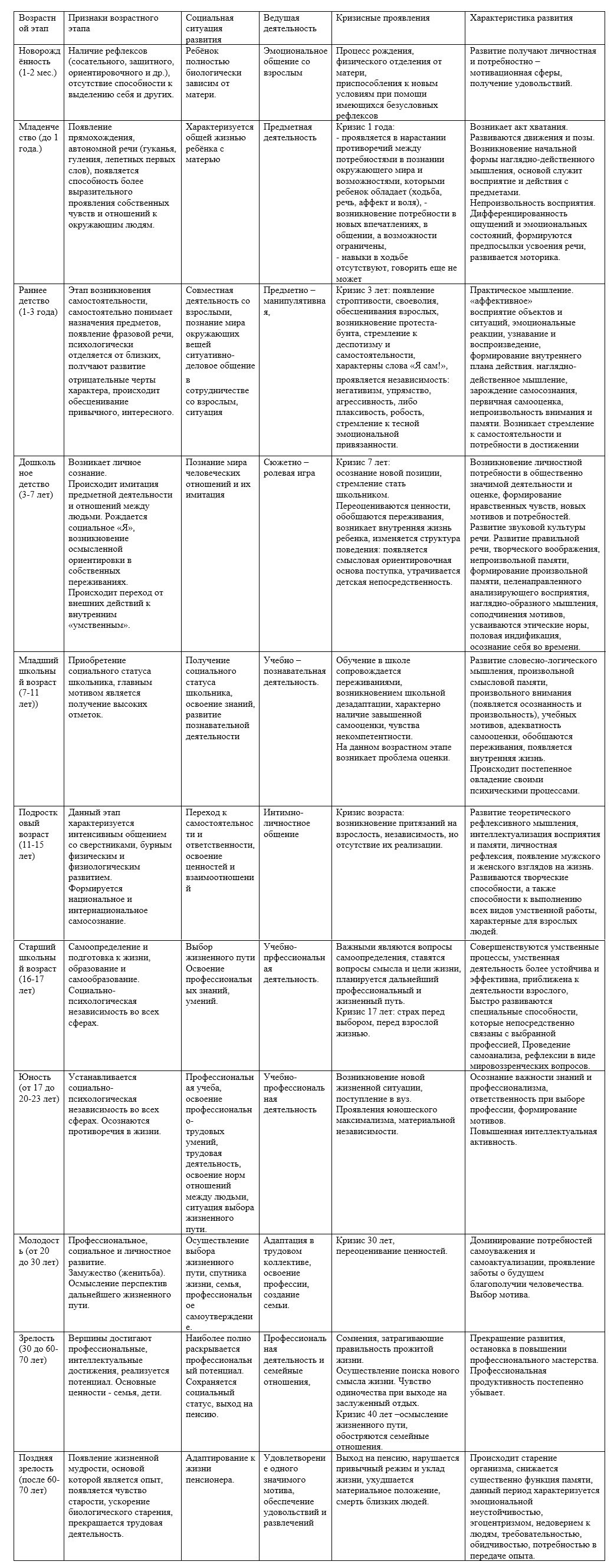

Проблема возраста в трудах Выготского

Л. С. Выготский первый понял, что возраст имеет свою структуру и динамику. «Возрасты,- писал он,- представляют собой такое целостное динамическое образование, такую структуру, которая определяет роль и удельный вес каждой частичной линии развития».

Каждый возраст по Выготскому характеризуется, своей своеобразной, специфичной для него единственной и неповторимой социальной ситуацией развития, которая есть не что иное, как отношения между ребенком и его средой. Социальная ситуация развития представляет собой исходный момент для всех динамических изменений, происходящих в развитии в течение данного периода. Она определяет целиком и полностью те формы и тот путь, следуя по которому ребенок приобретает новые и новые свойства личности, черпая их из социальной действительности, как из основного источника развития, тот путь, по которому социальное становится индивидуальным. Из жизни ребенка в данной социальной ситуации, возникает основой или ведущей тип деятельности.

Выяснив социальную ситуацию развития, сложившуюся к началу какого-то возраста и определяемую отношениями между ребенком и средой, мы вслед за этим должны выяснить, как из жизни ребенка в этой социальной ситуации необходимо возникают и развиваются новообразования, свойственные данному возрасту. Эти новообразования, характеризующие в первую очередь перестройку сознательной личности ребенка, являются не предпосылкой, но результатом или продуктом возрастного развития. Изменение в сознании ребенка возникает на основе определенной, свойственной данному возрасту, формы его социального бытия. Вот почему созревание новообразований относится всегда не к началу, но к концу данного возраста. Возникшие новообразования в развитие ребенка приходят в противоречия со старой социальной ситуацией, ведет к ее слому и возникновению новой соц. ситуации, которая открывает новые возможности для психического развития ребенка уже в следующем возрастном периоде. Такая перестройка соц. ситуации развития составляет, главное содержание критических возрастов.

Новая структура сознания, приобретаемая в данном возрасте, неизбежно означает и новый характер восприятий внешней действительности и деятельности в ней, новый характер восприятия внутренней жизни самого ребенка и внутренней активности его психических функций.

Таким образом, мы приходим к уяснению основного закона динамики возрастов. Согласно закону, силы, движущие развитие ребенка в том или ином возрасте, с неизбежностью приводят к отрицанию и разрушению самой основы развития всего возраста, с внутренней необходимостью определяя аннулирование социальной ситуации развития, окончание данной эпохи развития и переход к следующей, или высшей, возрастной ступени.

Таким образом, мы могли бы представить возрастную периодизацию в следующем виде5.

Кризис новорожденности.

Младенческий возраст (2 мес — 1 год).

Кризис одного года.

Раннее детство (1 год — 3 года).

Кризис 3 лет.

Пубертатный возраст (14 лет—18 лет).

Кризис 17 лет.

Дошкольный возраст (3 года—7 лет).

Кризис 7 лет.

Школьный возраст (8 лет—12 лет).

Кризис 13 лет.

Теория психического развития Д. Б. Эльконина

Ценность этого подхода состоит в том, что автор попытался охватить и связать между собой два основных вектора развития ребенка .

Один из них характеризует взаимоотношения ребенка с миром вещей, что предполагает познание и овладение предметным миром.

Другой вектор характеризует взаимодействие ребенка с миром людей.

Д. Б. Эльконин считает, что деятельность ребенка внутри этих двух векторов представляет единый процесс, в котором формируется личность. Однако в ходе развития этот единый по своей природе процесс раздваивается. В каждом возрастном периоде один вектор доминирует над другим, а в рамках следующего возрастного периода они как бы меняются местами. Строго говоря, именно смена доминирующего вектора на субдоминантный и определяет начало нового возрастного этапа в психическом развитии ребенка. По своему психологическому содержанию вектор есть не что иное, как деятельность, присущая ребенку в данный момент, другими словами – ведущая деятельность ребенка. При этом наличие ведущей деятельности не отменяет другие субдоминантные виды деятельности.

Совокупный анализ типа ведущей деятельности и ее продуктов, т. е. психических новообразований на фоне социальной ситуации развития ребенка, позволил Д. Б. Эльконину сформулировать следующую периодизацию психического развития .

При осуществлении таких видов деятельности, как непосредственно-эмоциональное общение младенца со взрослыми, сюжетно-ролевая игра дошкольников, общение младших подростков, развивается преимущественно мотивационно-потребностная сфера ребенка.

При осуществлении предметно-манипулятивной деятельности в раннем детстве, учебной деятельности младших школьников и учебно-профессиональной деятельности старших подростков идет преимущественное освоение способов действий и эталонов.

Таким образом, согласно этой концепции, в детском развитии есть периоды, в которых происходит преимущественное развитие потребностно-мо-тивационной сферы и как результат этого освоение задач, мотивов и норм отношений, и периоды преимущественного развития интеллектуально-познавательных сил, результатом чего становится освоение общественно выработанных способов действий с предметами .

Итак, мы видим, что развитие ребенка представляет собой цепь переходов от одной стадии к качественно другой. Эти переходы осуществляются через кризисы, преодоление противоречий и появление психических новообразований. Следует отметить, что в каждой стадии содержатся элементы предыдущей и последующей.

Существует множество подходов к периодизации психического развития ребенка, но наиболее приемлема периодизация развития, предложенная выдающимся специалистом в области детской и педагогической психологии Д.Б. Элькониным. Она представляет собой нечто среднее между эмпирической периодизацией, сложившейся на основе реального жизненного опыта, и периодизацией теоретической, потенциально возможной при идеальных условиях обучения и воспитания детей. Рассмотрим концепцию Д.Б. Эльконина более подробно.

Период от рождения до окончания школы Эльконин разделил на семь этапов.

1. Младенчество: от рождения до 1 года жизни.2. Раннее детство: от 1 года жизни до 3 лет.

3. Младший и средний дошкольный возраст: от 3 до 4–5 лет.4. Старший дошкольный возраст: от 4–5 до 6–7 лет.5. Младший школьный возраст: от 6–7 до 10–11 лет.6. Подростковый возраст: от 10–11 до 14–15 лет.

7. Ранний юношеский возраст: от 14–15 до 16–17 лет.

Весь процесс развития можно разделить на три этапа:

дошкольное детство – от рождения до 6–7 лет; младший школьный возраст – от 6–7 до 10–11 лет; средний и старший школьный возраст – от 10–11 до 16–17 лет.

Каждый период развития имеет свои особенности и границы, которые можно заметить, наблюдая за ребенком. В каждом психологическом возрасте необходимо применять особые приемы и методы обучения и воспитания, строить общение с ребенком, учитывая его возрастные особенности. Возрастные периоды сопровождаются развитием межличностного общения, направленного в основном на личностное и интеллектуальное развитие, характеризующееся формированием знаний, умений и навыков, реализацией операционно-технических возможностей ребенка.

Переход от одного этапа развития к другому происходит в ситуациях, напоминающих возрастной кризис, т. е. при несоответствии между уровнем достигнутого личностного развития и операционно-техническими возможностями ребенка.

Личностное развитие детей осуществляется через воспроизведение и моделирование межличностных отношений взрослых людей и проявляемых в них качеств личности, а также в процессе общения ребенка с другими детьми во время сюжетно-ролевых игр. Здесь он сталкивается с необходимостью овладения новыми предметными действиями, без которых трудно быть понятым сверстниками и выглядеть более взрослым.

Процесс развития начинается в младенческом возрасте с того, что ребенок начинает узнавать родителей и оживляться при их появлении. Таким образом происходит общение ребенка с взрослым.

В начале раннего возраста происходит манипулирование предметами и начинает формироваться практический, сенсомоторный интеллект. Одновременно идет интенсивное развитие вербального (речевого) общения. Ребенок пользуется речью для установления контакта и сотрудничества с окружающими, но не как инструментом мышления. Предметные действия служат способом налаживания межличностных контактов.

В дошкольном возрасте ведущей деятельностью становится ролевая игра, в которой ребенок моделирует отношения между людьми, как бы выполняя их социальные роли, копируя поведение взрослых. В процессе ролевой игры идет личностное развитие ребенка, он овладевает предметной деятельностью и начальными навыками общения.

В младшем школьном возрасте основной деятельностью становится учение, в результате которого формируются интеллектуальные и познавательные способности. Через учение строится вся система отношений ребенка с взрослыми людьми.

В подростковом возрасте возникают и развиваются трудовая деятельность и интимно-личностная форма общения. Трудовая деятельность заключается в появлении совместного увлечения каким-либо делом. Подростки начинают задумываться о будущей профессии. Общение в этом возрасте выходит на первый план и строится на основе так называемого «кодекса товарищества». «Кодекс товарищества» включает в себя деловые и личностные взаимоотношения, похожие на те, которые имеются у взрослых.

В старшем школьном возрасте продолжают развиваться процессы подросткового возраста, но ведущим становится интимно-личностное общение. Старшеклассники начинают размышлять о смысле жизни, своем положении в обществе, профессиональном и личностном самоопределении.

Дата добавления: 2016-12-18; просмотров: 8161 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов

Читайте также:

Рекомендуемый контект:

Поиск на сайте:

© 2015-2020 lektsii.org – Контакты – Последнее добавление

Источник