Кефалогематома у ребенка 2 года

Кефалогематома, или кефалгематома, — это кровоизлияние под надкостницу плоских костей свода черепа [1–5]. В Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, 10-го пересмотра применяется формулировка «P12.0. Кефалгематома при родовой травме» [5–8]. По данным мировой литературы частота регистрации кефалогематом у детей составляет от 0,2% до 4,0% и не имеет существенной тенденции к снижению [9–15]. Изучение факторов риска, механизмов формирования, клинических особенностей и лечения кефалогематом у детей является актуальным вопросом в неонатологии и педиатрии [1, 2, 9, 10, 16, 17].

Целью настоящей работы было провести обзор публикаций по вопросам этиологии, механизмам формирования, клиническим особенностям и лечению кефалогематом у детей. Обзор проведен в онлайновых базах данных, включая Medline, Web of Science, PubMed, Scopus и Кокрейновском центральном регистре контролируемых испытаний за последние 7 лет (с 2012 по 2019 гг.).

Факторы риска

По данным обзора факторы риска формирования кефалогематом можно разделить на три основные группы: материнские, родовые и плодовые [18, 19]. Многие из них совпадают с причинами развития других натальных травм у детей [1, 2, 15, 19]. К материнским факторам относят возраст женщины (до 16 лет и старше 35 лет), аномалии таза, хронические заболевания матери [1, 2, 4, 19–21]. Чаще кефалогематомы регистрируются при родах у первобеременных и первородящих женщин, а также у женщин с инфантилизмом [18–21]. Сердечно-сосудистые, эндокринные и другие хронические заболевания у матери вызывают снижение адаптационных возможностей плода [19–21]. Плохо контролируемый сахарный диабет у женщины является одной из основных причин макросомии плода и, как следствие, развития кефалогематом [19, 21]. Рутинное назначение антикоагулянтов и антиагрегантов беременным женщинам влияет на механизм свертывания крови у плода и может тем самым способствовать формированию кефалогематом [15, 19, 21]. К родовым факторам риска относятся состояние родовых путей матери, метод родоразрешения, затяжные и быстрые роды, маловодие, применение акушерских пособий и инструментальных методик [1, 2, 5, 13–15, 18, 19, 22]. Кефалогематомы чаще регистрируются у детей, рожденных через естественные родовые пути [15, 18, 22]. Частота развития кефалогематом связана с квалификацией и навыками медицинского персонала, оказывающего пособие в родах [2, 5, 13, 14, 18, 20]. Использование вакуумной экстракции и акушерских шипцов приводит к увеличению риска развития кефалогематом в 3–4 раза [11, 18, 20, 23]. К плодовым факторам риска относят недоношенность, переношенность, тазовое или ягодичное предлежание, аномалии развития, большой размер головки и макросомию [1, 2, 5, 13, 14, 18, 20]. Кефалогематомы чаще регистрируются у мальчиков по сравнению с девочками [5, 19, 21]. Вес ребенка 4,0–4,5 кг при рождении связан с двукратным увеличением риска родовой травмы. Этот риск увеличивается в 3 раза, если вес при рождении составляет от 4,5–5,0 кг, и более чем в 4,5 раза, если новорожденный весит более 5 кг [18, 20]. Многие авторы отмечают, что кефалогематома может сформироваться и вне прямой связи с предрасполагающими факторами и доля таких случаев составляет 30–32% [5, 7, 13, 14, 21].

Механизм формирования кефалогематом

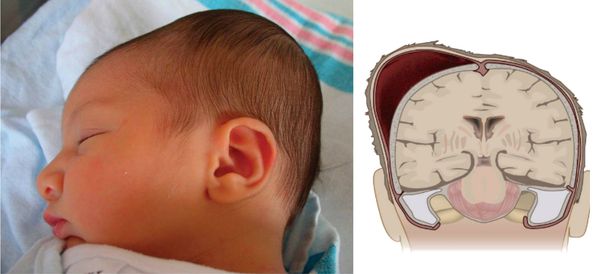

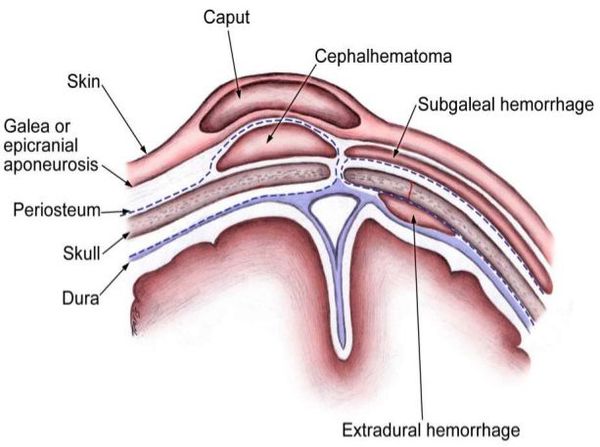

При сильном сдавлении костей черепа во время прохождения головки по родовому каналу происходит сдвигание надкостницы и ее отслойка. Это приводит к повреждению и разрыву кровеносных сосудов, вследствие чего кровь собирается в поднадкостничном пространстве [1, 2, 4, 8, 11]. Отслойка надкостницы происходит при выраженной конфигурации головки, а также при использовании акушерских щипцов и вакуум-экстракции [2, 18, 21, 22]. В 5–25% случаев кефалогематома может формироваться при трещинах и переломах костей черепа [17, 20]. Так как при кефалогематоме кровотечение возникает в ограниченном поднадкостничном пространстве, и при увеличении объема кефалогематомы кровеносные сосуды пережимаются и сдавливаются, что способствует самостоятельной остановке кровотечения [1, 2, 4].

Клинические особенности

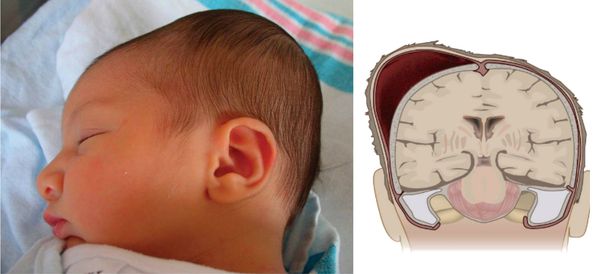

Формирование кефалогематомы обычно происходит в течение первых 24–72 часов жизни новорожденного ребенка. Сразу после рождения ребенка диагностировать поднадкостничное кровоизлияние достаточно сложно из-за наличия родовой опухоли [1–5, 11]. Кефалогематома может располагаться на любой кости свода черепа: теменной, затылочной, височной, лобной [1–5]. Наиболее часто кефалогематома формируется в области теменных костей из-за того, что на них оказывается наиболее сильное воздействие во время родов [4, 9]. На втором месте по частоте встречаемости находится затылочная кость, на третьем месте — височная кость [5, 14]. В области теменных костей встречается 83–88% кефалогематом, а в области затылочной кости регистрируется только 6–12% [8, 19, 21]. По данным С. В. Баринова частота встречаемости односторонних кефалогематом составляет 89%, двусторонних — 11,0% [21]. Формирование нескольких кефалогематом у одного ребенка происходит наиболее часто в области правой и левой теменной кости [5, 8, 18, 23]. Поднадкостничное кровоизлияние, как правило, округлой или овальной формы, с четко определяемыми границами, плотной, упругой, напряженной консистенции [5, 18, 20]. Кефалогематома никогда не переходит на соседнюю кость [1, 2, 4, 11, 14]. Поднадкостничное кровоизлияние не пульсирует, безболезненно. Поверхность кожных покровов над кефалогематомой, как правило, не изменена, но иногда могут быть мелкие кровоизлияния, петехии [1, 2, 4, 11, 14]. Увеличение размеров кровоизлияния может происходить в течение первых 3 суток жизни [1–3, 5, 11, 18, 20]. По размеру кефалогематомы разделяют на малые или 1-й степени (размер до 4 см), средние или 2-й степени (от 4,1 до 8 см) и большие или 3-й степени (размер более 8,1 см). При оценке размеров учитывается максимальный диаметр кровоизлияния. Чаще у детей встречаются кефалогематомы 2-й степени (до 65%), реже регистрируются кефалогематомы 1-й степени (до 25%) и 3-й степени (до 10%) [1, 2, 9, 21, 24]. При больших кровоизлияниях из-за секвестрации крови может возникать гипотония, анемия, желтуха [1, 2, 4]. По данным В. А. Прилуцкой гипербилирубинемия регистрируется в 11% случаев [24]. У детей необходимо контролировать уровень гематокрита, гемоглобина, гемодинамические показатели, коагулограмму, общебиохимические показатели, в том числе уровень билирубина [1, 2, 4]. Кефалогематома может быть одним из клинических проявлений геморрагической болезни новорожденных детей, тромбопатии, гемофилий А, В и С, гипофибриогенемии, афибриногениемии и дисфибриногенемий, а также других наследственных коагулопатий [1–4, 19, 21, 24]. Резорбция кефалогематомы начинается к 10–14 суткам жизни. С началом резорбции центр ее становится несколько утопленным, а по краям кровоизлияния начинает образовываться плотный валик [1–3, 5, 9, 11, 18, 20]. Полная резорбция большинства поднадкостничных кровоизлияний наступает к 6–8 неделе жизни ребенка. В 2–5% случаев резорбция кефалогематомы не происходит и могут возникать осложнения в виде нагноения и кальцинации [1, 2, 9, 11].

Кальцинация кефалогематомы

Длительно сохраняющаяся кефалогематома может кальцинироваться. В литературе это осложнение часто называется оссификацией или окостенением кефалогематомы [5, 8, 14]. Частота развития кальцинации кефалогематом составляет 2–5% [8, 11, 14, 24]. Кальцинированные кефалогематомы изменяют контур свода черепа, что приводит к стойкой деформации и асимметрии головы у ребенка [1, 5, 8, 9, 11, 22]. Кальцинированные кефалогематомы предложено делить на два типа [5, 8]. Кефалогематомы с кальцинацией по 1-му типу характеризуются тем, что внутренняя пластинка имеет нормальный контур и не вдавлена в сторону полости черепа. При кальцинации по 2-му типу происходит вдавление внутренней пластинки в полость черепа [5, 8, 11]. 1-й тип кальцинированных кефалогематом возникает при небольших размерах кровоизлияния. 2-й тип регистрируется при больших размерах поднадкостничного кровоизлияния [8]. Деление кальцинированных кефалогематом на варианты важно для определения хирургической тактики ведения таких детей [5, 11]. При 1-м типе кальцинированной кефалогематомы проводится поднадкостничное удаление оссифицированной гематомы. При 2-м типе может потребоваться проведение краниопластики для восстановления свода черепа [8, 11].

Нагноение кефалогематомы

Развитие нагноения кефалогематомы является редким, но очень опасным осложнением [16, 25]. В зарубежной литературе это осложнение часто называется инфицированием кефалогематомы [16, 18, 25, 26]. К факторам риска развития нагноения относят длительный безводный период, инструментальные пособия в родах, ссадины и повреждения кожных покровов на голове, бактериемию, применение электродов при внутриутробном мониторинге [16, 25]. Первичная инфекция возникает в результате повреждения кожных покровов в области головы. Вторичная инфекция появляется в результате бактериемии, а также при сепсисе или менингите [16]. При микробиологическом исследовании нагноившихся кефалогематом наиболее часто выделяется кишечная палочка [16, 18, 25, 26]. На втором месте находится золотистый стафилококк, на третьем месте — протей [16, 18, 25, 26]. При нагноении кефалогематомы появляются локальные и системные признаки инфекции [16]. К локальным признакам относят эритему, флюктуацию, болезненность, изменения кожных покровов, гнойное отделяемое [1, 2, 16, 25, 26]. Системными признаками являются нарушения терморегуляции, беспокойство, раздражительность, а также возможны вялость, отказ от еды, плохое сосание, нарастание желтухи и бледности [16, 25]. Может быть лейкоцитоз и повышение уровня С-реактивного белка [25]. Инфицирование кефалогематомы часто приводит к развитию сепсиса, менингита, остеомиелита и смерти [16, 18, 25, 26]. При нагноении кефалогематомы менингит развивается у 26% детей, сепсис у 42% [16]. Показатели смертности при развитии сепсиса составляют 35,7% [26]. Основным методом лечения нагноившегося поднадкостничного кровоизлияния является аспирация и дренирование, а также назначение антибактериальной терапии с учетом чувствительности возбудителя [16, 25, 26].

Наблюдение и лечение

Дети с поднадкостничными кровоизлияниями обычно не нуждаются в какой-либо медикаментозной терапии. Для большинства кефалогематом характерна самостоятельная резорбция и полное разрешение в течение нескольких недель или месяцев. [1–4]. У пациентов предлагается проводить только динамическое клиническое наблюдение [5, 14]. При наличии болевого синдрома необходимо проведение немедикаментозного и медикаментозного обезболивания [1]. В настоящее время большинство авторов считает, что проведение пункции и аспирации кефалогематом не показано. При пункции кефалогематомы имеется высокий риск возникновения тяжелых инфекционных осложнений [1–3, 5, 9]. Аспирация гематом может способствовать возникновению повторных кровотечений [1–3, 5, 9]. Большой интерес вызывают клинические алгоритмы по ведению детей с кефалогематомами, которые используются в других странах. В Республике Казахстан в 2017 г. утвержден клинический протокол диагностики и лечения кефалогематом у новорожденных. Согласно протоколу, ребенок с кефалогематомой 1-й степени (размер до 4 см) не нуждается в госпитализации в стационар. Госпитализация в стационар показана только детям с большими кефалогематомами, с длительно сохраняющимися кефалогематомами (больше 10 дней), а также при развитии анемии, гипербилирубинемии и появлении признаков инфицирования кефалогематомы. Хирургическое вмешательство проводится только при нагноении кефалогематомы [9].

Литература

- Володин Н. Н. Неонатология: национальное руководство. Краткое издание. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. 896 с.

- Шабалов Н. П. Неонатология. В 2 т. Т. 1: учеб. пособие. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. 704 с.

- Байбарина Е. Н., Дегтярев Д. Н., Зубков В. В. и др. Клинические рекомендации. Базовая медицинская помощь новорожденному в родильном зале и в послеродовом отделении. М.: Ассоциация неонатологов, 2015. 33 с. Доступно по: https://neonatology.pro/wp-content/uploads/2015/09/klinrec_Basichelp_2015.pdf. Ссылка активна на 25.06.2019.

- Власюк В. В., Иванов Д. О. Клинические рекомендации по диагностике и лечению родовой травмы (проект). РАСПМ, 2016. 28 с. Доступно по: https://www.raspm.ru/files/travma.pdf. Ссылка активна на 25.06.2019.

- Carvalho F., Medeiros I., Correa F., Pontes F. S., Amado M. Hard cranial mass: cephalohematoma? // Journal of Pediatric and Neonatal Individualized Medicine. 2019; 8 (1): e080107. DOI: 10.7363/080107.

- International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 10th Revision (ICD-10) [cited 2019 Jun 26]. Available from: https://icd.who.int/browse10/2016/en.

- Warke C., Malik S., Chokhandre M., Saboo A. Birth Injuries — A Review of Incidence, Perinatal Risk Factors and Outcome // Bombay Hospital Journal. 2012; 54 (2): 202–208.

- Idrissi K. J., Mimi A. L., Hassani Y. E., Haloua M., Alami B., Lamrani A. Y., Maaroufi M., Boubbou M. Calcified Cephalohematoma 02 Cases Report // IOSR Journal of Dental and Medical Sciences. 2019; 18 (1): 61–65.

- Ерекешов А. А., Асилбеков У. Е., Рамазанов Е. А. и др. Клинический протокол диагностики и лечения. Родовая травма (кефалогематома у новорожденных). Республиканский центр развития здравоохранения МЗ РК. Казахстан, 2017. 8с. Доступно по: https://diseases.medelement.com/disease/родовая-травма-кефалогематома-у-новорожденных/15634. Ссылка активна на 25.06.2019.

- Бардеева К. А., Писклаков А. В., Лукаш А. А. Остеолизис у ребенка с кефалогематомой // Фундаментальные исследования. 2015; 1–1: 28–31.

- Vigo V., Battaglia D. I., Frassanito P., Tamburrini G., Caldarelli M., Massimi L. Calcified cephalohematoma as an unusual cause of EEG anomalies: case report // J Neurosurg Pediatr. 2017; 19: 46–50.

- Yoon S. D., Cho B. M., Oh S. M., Park S. H. Spontaneous resorption of calcified cephalhematoma in a 9-month-old child: case report // Childs Nerv Syst. 2013; 29: 517–519.

- Borna H., Borna S., Mohseni S. M., Bager Akhavi Rad S. M. Incidence of and risk factors for birth trauma in iran // Taiwan J Obstet Gynecol. 2010; 49 (2):170–173.

- Nabavizadeh S. A., Bilaniuk L. T., Feygin T., Shekdar K. V., Zimmerman R. A., Vossough A. CT and MRI of pediatric skull lesions with fluid-fluid levels // AJNR Am J Neuroradiol. 2014; 35: 604–608.

- Перцева Г. М., Борщева А. А. Кефалогематома. Поиск факторов, провоцирующих ее появление // Кубанский научный медицинский вестник. 2017; 2 (163): 120–123.

- Zimmermann P., Duppenthaler A. Infected cephalhaematoma in a five-weekold infant — case report and review of the literature // BMC Infectious Diseases. 2016; 16: 636.

- Ferraz A., Nunes F., Resende C., Almeida M. C., Taborda A. Complicaciones neonatales a corto plazo de los partos por ventosa. Estudio caso-control // An Pediatr (Barc) [Internet]. 2019 Apr [cited 2019 April 10]; X: [about 8 p.]. Available from: https://doi.org/10.1016/j.anpedi.2018.11.016.

- Ojumah N., Ramdhan R. C., Wilson C., Loukas M., Oskouian R. J., Tubbs R. S. Neurological Neonatal Birth Injuries: A Literature Review // Cureus. 2017; 9 (12): e1938. DOI: 10.7759/cureus.1938.

- Баринов С. В., Шамина И. В., Чуловский Ю. И. и др. Факторы риска и причины развития кефалогематом в современных условиях // Сибирский медицинский журнал. 2013; 1: 47–49.

- Akangire G., Carter B. Birth injuries in neonates // Pediatr Rev. 2016; 37: 451–462.

- Баринов С. В., Шамина И. В., Чернакова Е. В. и др. Факторы риска формирования кефалогематом у новорожденных: осложнения гестационного периода, оценка нервно-психического развития детей первого года жизни // Национальные проекты России. 2014; 2 (12): 181–185.

- O Brien W. T., Care M. M., Leach J. L. Pediatric Emergencies: Imaging of Pediatric Head Trauma // Semin in Ultrasound CT MRI. 2018; 39: 495–514.

- Wen Q., Muraca G. M., Ting J., Coad S., Lim K. I., Lisonkova S. Temporal trends in severe maternal and neonatal trauma during childbirth: a population-based observational study // BMJ Open. 2018; 8: e020578. DOI: 10.1136/ bmjopen-2017–020578.

- Прилуцкая В. А., Анкудович А. В., Елиневский Б. Л. Клинико-диагностические маркеры кефалогематом у новорожденных. В кн.: БГМУ: 90 лет в авангарде медицинской науки и практики: сб. науч. тр. Мин-во здравоохр. Респ. Беларусь, Бел. гос. мед. ун-т. Редкол.: Сикорский А. В., Кулага О. К. Минск: ГУ РНМБ, 2014; 4: 243–245.

- Jason F., Wang B. A., Margo, Lederhandler M. D., Vikash S., Oza M. D. Escherichia coli-infected cephalohematoma in an infant // Dermatology Online Journal. 2018; 24 (11): 12.

- Jui-Shan Ma. Meningitis Complicating Infected Cephalohematoma Caused by Klebsiella pneumoniae — Case Report and Review of the Literature // Research Journal of Clinical Pediatrics. 2017; 1 (3): 1–2.

А. Ф. Киосов, кандидат медицинских наук

ГБУЗ ОКБ № 2, Челябинск

Контактная информация: kiosow@mail.ru

DOI: 10.26295/OS.2019.61.42.010

Кефалогематомы у детей/ А. Ф. Киосов

Для цитирования: Лечащий врач № 10/2019; Номера страниц в выпуске: 52-55

Теги: акушерские щипцы, вакуум-экстракция, родовая травма, осложнения.

Источник

Над статьей доктора

Месяцев С. О.

работали

литературный редактор

Маргарита Тихонова,

научный редактор

Сергей Федосов

ПедиатрCтаж — 15 лет

Детская клиника «Феникс-Мед» Колпино

Поликлиника №95 в Колпино

Центр остеопатии и здоровья

Дата публикации 28 мая 2018Обновлено 2 мая 2020

Определение болезни. Причины заболевания

Актуальной темой на сегодняшний день остаются осложнения перинатального (околородового) поражения плода. Одним из осложнений родовой деятельности является родовой травматизм, в частности — кефалогематома.

Кефалогематома — это кровоизлияние, локализованное в своде черепа, возникающее под надкостницей в результате сдавления и смещения тканей и костей черепа во время родов. Данное осложнение при родах возникает в 1-3,2% случаях, в зарубежной литературе такой показатель достигает 4%.[1] Вопрос об истинной причине возникновения кефалогематомы остаётся открытым и носит мультифакторный характер.

Немаловажные причины образования кефалогематом (согласно результатам отечественных исследований) — совокупность следующих внутриутробных (пренатальных) факторов:

- угроза прерывания беременности и УЗИ-признаки врождённой инфекции;

- умеренная преэклампсия и уреаплазмоз;

- умеренная преэклампсия и хроническая плацентарная недостаточность.

Существует предположение о влиянии на образование кефалогематом определённых препаратов, которые беременные принимают по профилактическому назначению в женской консультации или по собственному усмотрению.[2]

К другим причинам возникновения данного заболевания относятся сочетания болезней и синдромов, которые возникают при беременности, но не относятся к гинекологическим патологиям:

- хронический пиелонефрит и врождённые пороки развити (ВПР) мочеполовой системы у матери;

- хронический бронхит и хроническая железодефицитная анемия;

- тромбофилия и хронический пиелонефрит;

- анемия при беременности и ВПР мочеполовой системы у матери.

Также причинами образования кефалогематомы являются совокупности факторов осложнения беременности:

- угроза прерывания беременности и УЗИ-маркеры внутриутробной инфекции;

- умеренной преэклампсия и хроническая почечная недостаточность.

Помимо дородовых причин существуют факторы, увеличивающие риск появления кефалогематомы во время родовой деятельности:

- первые роды;

- быстрые и стремительные роды;

- обвитие шеи плода пуповиной.[3]

При обнаружении схожих симптомов проконсультируйтесь у врача. Не занимайтесь самолечением – это опасно для вашего здоровья!

Симптомы кефалогематомы

Кефалогематома проявляется как безболезненное образование на костях свода черепа с валикообразным уплотнением по переферии. Возникшей гематоме характерен симптом флюктуации — скопления крови в полости. Данное образование не пульсирующее, однако при нажатии на него ощущается пульсация и перемещение крови. Гематома имеет чёткие границы в пределах одной кости. При пальпации — упругая. Реже возможно появление множественных кефалогематом, которые поражают несколько участков головы.

Появляются данные симптомы в течение 2-3 часов после рождения либо в течение 2-3 суток. Они обнаруживаются неонатологом или педиатром в первые дни патронажа.

Патогенез кефалогематомы

Травма возникает в связи одновременным смещением (отслойкой) кожи и надкостницы, а также разрывом сосудов в момент прохождения головы ребёнка через родовые пути. В результате возникает кровотечение, которое постепенно заполняет образовавшуюся полость. В связи с таким характером кровотечения опухоль может увеличиваться в размерах на протяжении 2-3 дней независимо от того, проявилась она до или после рождения.

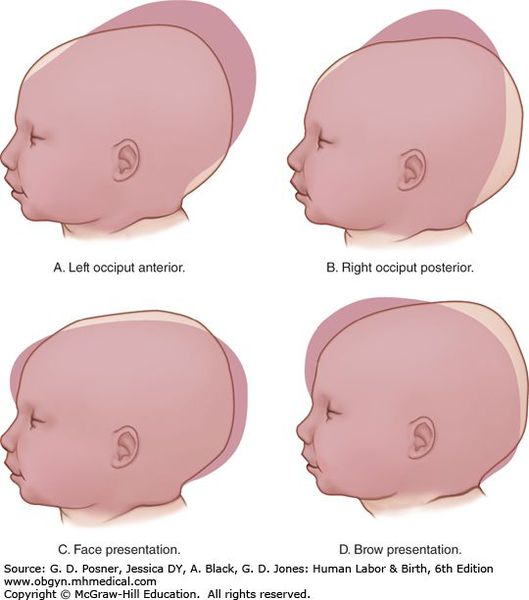

Основной причиной травмирования головки ребёнка является асинклитизм — неправильное положение головки плода относительно входа или полости малого таза. В таком случае головка (по стреловидному шву) отклонена от срединной линии таза к крестцу (передний асинклитизм) или лону (задний асинклитизм). При этом теменные кости расположены одна ниже другой.

Данная аномалия может возникнуть по причине расслабленного состояния брюшной стенки и нижней части матки, а также её появление зависит от размера готовки плода и состояния таза матери (суженный, плоский таз) и его угла наклонения.

Классификация и стадии развития кефалогематомы

По количеству возникших гематом различают:

- одиночную кефалогематому;

- множественные кефалогематомы.

По размеру кефалогематомы бывают (при множественных образованиях их объём суммируется):

- гематомы I степени — диаметром до 4 см;

- гематомы II степени — 4,1-8 см;

- гематомы III степени — от 8,1 см.

По локализации образования выделяют:

- лобную гематому;

- теменную гематому;

- височную гематому;

- затылочную гематому.

По наиболее частым вариантам повреждения выделяют кефалогематомы:

- с переломом костей черепа (подлежащим и отдалённым);

- с повреждением головного мозга;

- с неврологической симптоматикой (очаговой и общемозговой).[4]

Осложнения кефалогематомы

Редким осложнением кефалогематомы является инфицирование гематомы, которое происходит при хирургическом вмешательстве — удалении содержимого кефалогематомы (пункционная аспирация). Данное осложнение очень редко возникает в лечебной практике в связи с нечастым проведением данной операции.

Хирургическое лечение кефалогематом диаметром более 6 см показано из‑за опасности в дальнейшем оссификации гематомы, что может привести к деформации черепа.

У детей с такими гематомами в неонатальном периоде возникали такие осложнения как желтуха и анемия.[5]

Крайне редким осложнением кефалогематом является остеолизис костей черепа новорождённого — проявляется разрушением костной ткани[6] и считается показанием к проведению хирургического вмешательства.

Диагностика кефалогематомы

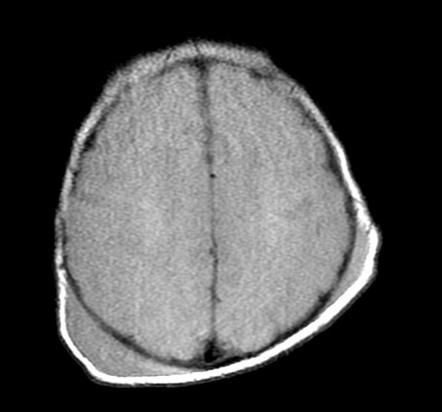

Диагностика кефалогематом не представляет сложности и выявляется, как описывалось выше, в течение 2-3 часов или двух суток после рождения. Подтверждается с помощью УЗИ мягких тканей головы, при котором выявляется наличие крови между надкостницей и костями свода черепа.

Возможные очаги повреждения в мозге и эхонегативную зону определяют с помощью нейросонографии.

К методам первичной диагностики относится рентгенологическое исследование костей черепа без введения контрастного вещества кефалогематома — краниография. С её помощью можно исключить костные повреждения и переломы.

Также проводится мультиспиральная КТ, при которой диагностируются явления оссификации кефалогематомы или остеолизиса с образованием дефекта кости.

Лечение кефалогематомы

Лечение кефалогематомы носит в большинстве случаев охранительный характер и предполагает:

- кормление ребёнка сцеженным молоком около 3-4 дней;

- назначение противовоспалительной терапии — трёхдневный приём глюконата кальция и витамина К на 3 дня, способствующий более быстрому разрешению гематомы.

При отсутствии выраженного уменьшения кефалогематомы на протяжении 10-12 дней ребёнок должен быть осмотрен детским хирургом (но не позднее 15 дней с момента рождения). Осмотрев пациента и оценив состояние гематомы, врач принимает решение о дальнейшей тактике лечения. Если же кефалогематома уменьшилась, то хирургическое вмешательство не требуется.

Хотя возникновение кефалогематом — достаточно распространённое явление, всё же на сегодняшний день не существует единой схемы и единого представления при определении показаний к применению хирургического (пункционного) метода лечения. Несмотря на это данная терапия является весьма эффективным способом избавления от кефалогематом, так как препятствует оссификации и дальнейшему осложнению образования.[7]

Перед началом операции проводят общеклиническое обследование, краниографию, нейросонографию. В случае отсутствия противопоказаний согласно результатам обследований проводится пункция кефалогематомы.

После того, как пациента выписали, на следующие сутки участковый педиатр посещает его. Спустя 7-10 дней необходимо пройти контрольный осмотр у детского хирурга в поликлинике. В дальнейшем диспансерном наблюдении дети с кефалогематомой после пункционного лечения не нуждаются.[8]

Однако бывают случаи, когда заболевание обнаруживается только после выписки из род. дома. В таком случае следует обратиться к педиатру и придерживаться выжидательной тактики.

Прогноз. Профилактика

Прогноз для ребенка благоприятный, особенно при малых размерах кефалогематом. Единственный возможный дефект — косметический — может возникнуть в связи с оссификацией содержимого. Однако со временем он будет незаметен, так как его можно будет обнаружить только при прощупывании (незначительные бугры).

Профилактика возникновения кефалогематом у детей заключается прежде всего в профилактике осложнений и заболеваний у женщин в период беременности и их подготовке к родам. Это связано с тем, что процент рождаемости детей с такими травмами как кефалогематома достаточно велик по причине патологии беременности и родов. [9]

Применением антитромботических средств при риске невынашивания беременности, плацентарной недостаточности, позднем гестозе следует проводить курсами, а не беспрерывно, с отменой этих препаратов в 36 недель.[5]

Источник