История развития ребенка для школы

Инструкция по заполнению учетной формы № 112/у “ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА”

«История развития ребенка» является основным медицинским документом детской поликлиники, а также детских яслей, ясельных групп яслей-садов, домов ребенка. Она предназначена для ведения записей наблюдения за развитием и состоянием здоровья ребенка и об его медицинском обслуживании от рождения до 14 лет включительно (школьников – до окончания средней школы).

История развития ребенка заполняется на каждого ребенка при взятии его на учет: в детской поликлинике – при первичном патронаже (вызове на дом) или первом обращении в поликлинику; в яслях, яслях-садах и домах ребенка – с момента поступления в дошкольное учреждение.

Паспортная часть истории развития ребенка, в т. ч. касающаяся сведений о составе семьи, заполняется в регистратуре поликлиники при взятии его на учет на основании сведений родильного дома, родильного отделения больницы о новорожденном (форма № 113/у) «Обменная карта» (родильного дома, родильного отделения больницы) или медицинского свидетельства о рождении (ф. № 103/у) и опроса родителей.

Отсутствие медицинского свидетельства о рождении или данных о прописке не является основанием для отказа в обслуживании ребенка.

В детских яслях, ясельных группах яслей-садов и домах ребенка паспортная часть заполняется медицинской сестрой.

Медицинская сестра (в детской поликлинике – участковая) заполняет также раздел «Сведения о семье» при первом посещении ребенка на дому или первом обращении его в детскую поликлинику в части, касающейся наличия хронических заболеваний в семье. Для регистрации данных текущих наблюдений патронажной медицинской сестры за ребенком предназначен последний раздел истории развития ребенка.

Все остальные записи производятся врачами всех специальностей в порядке текущих наблюдении. Все записи, сделанные врачами, должны быть ими подписаны.

Истории развития ребенка хранятся в картотеке регистратуры по годам рождения и передаются врачу в день посещения ребенком поликлиники или посещения врачом ребенка на дому.

Истории развития ребенка на детей до 1 года, как правило, хранятся в кабинете участкового педиатра для оперативного использования их в целях обеспечения систематического наблюдения за ребенком и своевременного проведения профилактических мероприятий.

При выбытии ребенка из-под наблюдения данной детской поликлиники на титульном листе «Истории развития ребенка» делается соответствующая отметка: указывается дата снятия с учета и причина (переезд, смерть; выбытие из детского учреждения). При переезде указывается обязательно – куда выбыл (адрес). В этом случае в целях обеспечения преемственности в наблюдении за ребенком его «История развития» по запросу с нового места жительства должна передаваться в соответствующую детскую поликлинику. При отсутствии запроса «История» хранится в картотеке регистратуры 3 года, а затем сдается в архив.

При достижении ребенком возраста 15 лет (или после окончания школы) «История развития» передается в поликлинику для взрослых по месту жительства.

«История развития ребенка» не только медицинский, но и юридический документ. В ней не разрешается производить подчистки, зачеркивания, изменения и дополнения в записях текущих наблюдений.

«История развития ребенка» используется для составления годового «Отчета лечебно-профилактического учреждения» – форма № 30 и отчета № 31 «О медицинской помощи детям и подросткам-школьникам».

Источник

Первые школы на Руси

988 год – это время крещения Руси и зарождения школьного образования.

Князь Владимир Святославович издаёт указ: дети бояр должны учиться книжному делу. Так появилась школа под названием «Книжное учение». Там учеников делили на небольшие группы, и в каждой был свой учитель грамоты и чтения.

Впоследствии первые учебные заведения открылись при монастырях в Киеве, Новгороде, Смоленске, Суздале и Курске. Учителями были монахи, а программу утверждал сам князь Владимир.

Спустя столетие, в 1086 году, Анна Всеволодовна, сестра Владимира Мономаха, открыла первое женское училище при церкви, где девочки из зажиточного населения обучались грамоте, чтению и пению.

В начале XV века на смену церквям при монастырях приходят частные школы – «Мастера грамоты», которые стали новым этапом в развитии обучения на Руси. Там обучались мальчики богатых родителей, в программу входило письмо, чтение и зарубежная литература.

Во время татаро-монгольского ига произошёл регресс образования, и развитие обучения сильно замедлилось. Только школы при церквях продолжали вести мало-мальскую образовательную деятельность.

В 988 году зародилось школьное образование. Владимир Святославович обязал детей бояр учиться.Так и появились первые школы: «Книжное учение», школы при монастырях и частные. В это время зародилось женское образование – открылось первое женское училище. Однако татаро-монгольское иго замедлило процесс образования.

Школы в допетровской России

До Петра I развитие образования шло медленно. Изредка открывались частные школы, а также была создана Славяно-греко-латинская академия – первое высшее учреждение в стране.

Для знатных мальчиков 8-12 лет открылись училища, где обучение строилось по особым сборникам школьных правил – «Азбуковникам». Сначала изучалась письменность, затем уроки становились более разнообразными. В этих учебных заведениях изучали «семь свободных художеств»:

- грамматику,

- диалектику,

- риторику,

- церковное пение,

- землемерие,

- географию,

- звёздознание.

Зарубежные языки (латынь, греческий) в школах учили только будущие священники и дипломаты.

Образование в допетровской России развивалось медленно, однако, появились новые учебные заведения, первое высшее учреждение и свод школьных правил. Это, безусловно, стало важной ступенью в истории отечественного образования.

Школьное образование при Петре I

Значительные изменения в обучении произошли при Петре I. Он провёл реформу образования, которая коснулась многих аспектов в развитии школ в России:

- В 1701 году открыл школу математических и навигационных наук. В ней учились мальчики всех сословий с 12 лет. После освоения программы дети бедных родителей шли служить, а дети бояр поступали в «верхнюю» школу. Такие юноши учили немецкий язык, географию и навигацию.

- В 1714 году появились цифирные школы. Ученики углублённо изучали математику и геометрию. К 1723 году в стране было порядка 42 таких школ.

- В 1724 году Пётр I учредил Академию наук, но открылась она год спустя, уже после его смерти. Академия состояла из гимназии и университета. В гимназии дети учились 7 лет, изучали латынь, немецкий и французский языки, историю и географию.

При Петре Первом произошла школьная реформа – основное образование стало доступно всем, кроме крестьян. В школах появились новые предметы, во всех учебных заведениях делался упор на математические знания.

Смольный институт Екатерины II

До Екатерины II фактически учиться могли только юноши (робкие попытки Анны Всеволодовны – не в счёт). В 1764 году право получить образование дали и девушкам. Императрица открыла Смольный институт – Воспитательное общество благородных девиц:

- В 6-9 лет девочек обучали математике, иностранным языкам, творчеству.

- В 9-12 лет в программу входило изучение истории и географии.

- В 12 лет девушки читали познавательную литературу, практиковались в ведении хозяйства, постигали азы физики, архитектуры и скульптуры.

- В 15-18 лет ученицы завершали обучение и повторяли все предметы, углублённо изучали закон божий.

Мужское образование в России также получило новую веху при Екатерине II. Шляхетский сухопутный кадетский корпус, основанный в 1732 году, работал по новым правилам. Образование для юношей отличалось от женского:

- Мальчики учились с 5 лет до 21 года – более долгий срок обучения.

- Упор был на точные науки – физику, химию, военное искусство.

- Изучали юриспруденцию и государственную экономию.

- Под влиянием французского просвещения юноши обучались танцам, творчеству и фехтованию.

Заслуги Екатерины II: доступное образование для девушек, более строгое обучение у юношей с углублённым изучением точных наук, преемственность творческих предметов у французов.

Школьная система XIX века в России

Важный шаг к улучшению образования произошёл в 1802 году. Александр I создал министерство народного просвещения, которое определило дальнейшую историю развития школ в России.

Устав министерства предусматривал следующие учебные заведения:

- Приходские училища для бедного населения. Обучение длилось 1 год. Ученики с 6 лет изучали чтение, религию и письменность. Проходили подготовку к поступлению в уездные училища.

- Уездные училища принимали мальчиков 7-8 лет. Учёба шла 2 года, дети изучали около 15 предметов, в числе которых были черчение, геометрия, арифметика.

- Гимназии. В них могли учиться только дети дворян для подготовки к службе или поступлению в университет. Обучение было насыщенным: философия, экономика, математика, этика и многое другое. В гимназиях были не только учителя, но и контролёры, следившие за поведением. Всего в стране было пять гимназий.

- Университеты считались привилегированными учебными заведениями и функционировали только в Москве и Санкт-Петербурге.

Ещё одно знаменательное событие в истории системы образования – открытие Императорского Царскосельского лицея в октябре 1811 года. Там обучался Александр Пушкин и другие именитые люди того времени. Система обучения была следующей:

- Мальчики высших сословий принимались в лицей с 10-12 лет. Срок обучения был 6 лет.

- Изучали разные предметы – физику, химию, языки, рисование, политику.

- Был чёткий распорядок дня, на учёбу отводилось 7 часов, плюс время на выполнение домашних заданий. Юноши не только учились, но и жили в лицее.

В 1864 году были созданы земские школы, которые действовали на основе положения «О начальных народных училищах»:

- Учёба в земских школах была бесплатной и длилась три года, была доступна для мальчиков и девочек с 8 лет.

- Уроки вели педагоги и священники. Занятия были в одной комнате с одним учителем.

- Дети изучали религию, русский язык, церковное пение.

В XIX веке проведена масштабная реформа образования в России. Появились привилегированные учебные заведения (лицеи,гимназии, университеты), в которых обучались будущие дипломаты и служащие.

Школа советского периода

Становление советской системы образования можно разделить на следующие этапы:

- В 1918 году были приняты «Положение о единой трудовой школе» и «Декларация о единой трудовой школе». Введён запрет на религиозные учения. Школа стала двухступенчатой: на первой ступени обучали детей с 8 до 13 лет, на второй – с 14 до 17 лет. Открылись бесплатные трудовые школы, где изучали письмо, чтение, математику, но уклон был на труд.

- В 1930-х годах школа стала авторитарной – утратилась ценность личности и главной целью обучения стало воспитание коммунистов. В это время введено обязательное начальное образование.

- В годы войны образование пережило сильный кризис – не хватало учителей, учебной литературы, ученики работали на заводах.

- В 1958 году началась школьная реформа. Обучение стало 10-летним, а получение среднего образования – обязательным.

- С 1980 года дети стали обучаться 11 классов. Введена система поощрения в виде медалей.

Педагогика советского периода складывалась в тяжёлые времена для народа, но шла по восходящей линии. Именно в советское время сложилась система обучения, которой мы пользуемся по большей части до сих пор.

Новая школа в России

В 2012 году был принят действующий закон «Об образовании». Он считается одним из самых демократичных в мире, поскольку выделяет такую форму получения образования как семейное обучение. Это очень важный этап в истории образования в России, который определил его дальнейшее развитие. В наши дни ребёнок абсолютно легально может не посещать обычную школу с её классно-урочной системой, а осваивать программу самостоятельно или в онлайн-школе.

Источник: freepik.com

В домашней онлайн-школе «Фоксфорда» обучаются дети из 47 стран мира. Занятия ведут преподаватели из МГУ, МФТИ, ВШЭ. Уроки можно просматривать в режиме «реального времени» или в записи.

Источник

Привычное явление для большинства стран мира – система школьного образования. Сами системы могут разниться, но, так или иначе, базовое образование перестало быть диковинным, как это можно было наблюдать в некоторых европейских странах еще в начале прошлого столетия.

Первые школы

Существует теория, согласно которой первые школы в истории человечества появились не ради обучения, а для того, чтобы занять стариков и детей – две категории населения, которые были обузой для трудоспособного населения. Одним из подтверждений этого может служить значение греческого слова «схоле», от которого произошло слово «школа», имеющееся в несколько измененной форме во многих языках. «Схоле» значило «заниматься чем-то во время досуга, проводить свободное время, быть праздным».

Также считается, что появление школ является атрибутом возникновения цивилизации. Уже в Древнем Египте появились первые школы, поскольку грамотность людей облегчала функционирование государственного аппарата. Правда, обучаться в школах имели возможность только дети представителей высших сословий: фараона, жрецов, чиновников и лишь изредка, за большую плату дети людей попроще. Школы в Древнем Египте располагались при храмах.

В Древней Греции образованность и всестороннее развитие ценились сами по себе. Мальчика, достигшего семилетнего возраста, забирал от матери отец на свое и педагога-раба попечение (др. греч. «педагог» – «ведущий/сопровождающий ребенка»). Кстати, в древнегреческих школах уже было первое подобие школьной формы. Продолжить обучение юноши 16-18 лет могли в свободных гимнасиях, а также в школах риторов и философов. Девочек мама учила ведению домашнего хозяйства, но на этом обучение женского пола не заканчивалось. Образованная древнегреческая девушка должна была быть знакома с литературой, уметь петь и танцевать (для участия в ритуальных праздниках).

Допетровская эпоха

В Древней Руси поначалу были училища, постепенно превращавшиеся в школы. Например, известно о существовании школы, основанной Ярославом Мудрым в Новгороде в 1030 году. В древнерусских школах XI-XV веков изучали грамматику, риторику, диалектику, арифметику, геометрию, музыку, астрономию (то есть семь свободных искусств, восходящих к самой античности). Школы не только выполняли функции учебных заведений, но были настоящими центрами культуры. В них переводили труды иностранных авторов, переписывали рукописи. Монголо-татарское нашествие привело к упадку уровня образования, а центрами образования стали монастыри, то есть образование из преимущественно светского превратилось в основном в духовное.

Определенный подъем уровня образования стал наблюдаться со становлением и укреплением Московского государства. Для элементарного функционирования государственного аппарата требовались грамотные люди. А после Смуты образование было необходимым инструментом в политической и идеологической борьбе. Тогда, в XVII веке, были открыты Киево-Могилянская коллегия и по ее образцу – московская Славяно-греко-латинская академия. С середины того же столетия в Москве начали открываться школы, работавшие по образцу европейских грамматических школ и позволявшие получить светское и богословское образование. Кстати, в допетровскую эпоху образование не носило сословного характера.

Б.М. Кустодиев. Земская школа в Московской Руси

Стандартизация

Петр I создал систему профессионального образования в России, а с 1714 года обязал детей всех сословий, кроме крестьян, получать образование. Правда, при Петре внимание образованию уделялось в связи с развитием армии и флота, да и сами цифирные школы, подчинявшиеся Адмиралтейств-коллегии, популярностью у населения не пользовались, так что их отменили в 1744 году. В целом школьная система образования в России XVIII века была разрозненной. Образовательные учреждения отличались по типам, программам, качеству подготовки учеников.

При Екатерине II, активно изучавшей опыт стран Западной Европы, впервые в России стала внедряться классно-урочная система, началась стандартизация образовательного процесса. Первый четкий образовательный план и единый список учебников появились в XIX веке. В начале XIX века были также введены три типа школ: приходские и уездные училища, а также гимназии (или губернские училища). В школах первых двух типов могли учиться дети из любых сословий, образование для них было бесплатным. В приходских школах давалось начальное образование: чтение, письмо, счет, Закон Божий. В уездных училищах изучение этих дисциплин проходило углубленно, добавлялись грамматика с географией, арифметика с геометрией, история с физикой и технологией.

В.Е. Маковский. В сельской школе

При Александре II были попытки борьбы с распространявшимся революционным духом среди интеллигенции путем реформирования образовательной системы. Целью ставилось создание глубоко разбирающихся в точных науках дисциплинированных людей. Для этого упор делался не на гуманитарные дисциплины, развивающие в человеке широту мысли и заставляющие увидеть проблемы общества.

Отдельного внимания заслуживают земские школы, появившиеся в России в результате земской реформы 1864 года. В них обучались дети от 8 до 12 лет в течение трех лет. Обязательно изучались чтение и письмо, основы арифметики, Закон Божий (в меньшей степени). Со временем программа расширилась.

Н. П. Богданов-Бельский. Устный счёт.

В народной школе С. А. Рачинского

Несмотря на все это, уровень грамотности населения России к началу XX века оставался крайне низким: примерно пятая часть подданных российской короны владела грамотой (существенно меньше, чем в большинстве стран Европы). Это было связано с тем, что преимущественное большинство населения составляли крестьяне, для которых ребенок, как только он становился способен оказывать маломальскую помощь семье, был нужнее для домашних дел. Кроме того, земские школы не могли охватить достаточное количество населения страны.

Большевики после революции пытались решить проблему образования. К 1933 году после различных экспериментов образовательные программы были унифицированы и под них созданы учебники. Тогда-то и закрепился тип урока, существующий по сей день (если не принимать во внимание отдельные изменения и нововведения последних лет).

Источник

Все привыкли, что существуют утверждённые министерством образования программы, обязательные списки книг и конкретные темы, которые нужно пройти в каждом классе. Но единый образовательный стандарт появился по историческим меркам относительно недавно. Егор Сенников рассказывает, кто придумал стандарты и когда они появились в школе.

Привет, учитель! Рассылка

Для тех, кто работает в школе и очень любит свою профессию

Разные учебные заведения с начальным образованием существовали и в Древней Руси, и в Средние века: школы грамоты, церковно-приходские и духовные школы, епархиальные училища. Нас больше интересует развитие школьного образования уже в Новое время – именно тогда появилась единообразная система начального и среднего школьного образования.

Первые опыты массового образования: от цифирных школ до гимназий

Петр I уделял много внимания созданию образовательных учреждений. Но образование скорее было дополнением к бурно развивавшимся армии и флоту. Так, например, в 1714 году был издан указ о создании цифирных школах при архиерейских домах и монастырях. В этих школах должны были учить грамоте и арифметике. А подчинялись эти школы Адмиралтейств-коллегии (отдельной коллегии по делам образования Петр не создал).

При Петре I был издан указ о создании цифирных школ / Фото: Wiki Commons

Несмотря на то что проект потенциально мог стать успешным, у всей этой системы были серьёзные недостатки. Цифирные школы не были популярны у населения – не только из-за принудительной учёбы, но и потому что многие посадские люди хотели, чтобы их дети изучали ремесло и торговлю, а не арифметику. Разным был и уровень образования в этих школах, потому что учителей, которых присылали из Академии морской гвардии, различались по уровню подготовки. Наконец, цифирные школы проигрывали по популярности среди духовенства: священники старались отдавать детей в духовные школы. А духовенство в те времена было одной из самых образованных групп населения в Российской империи. В конце 1720-х годов цифирные школы стали закрываться. Адмиралтейство хотело избавиться от них, но Святейший Синод не захотел объединения цифирных школ с духовными. В конце концов, система цифирных школ была отменена в 1744 году.

Здание Санкт-Петербургского адмиралтейства, где располагалась Адмиралтейств-коллегия, контролирующая цифирные школы / Фото: Wiki Commons

Тогда же в XVIII веке заложили фундамент будущей системы образовательных учреждений – гимназий. Первая гимназия была открыта в Москве в 1701 году пастором Эрнстом Глюком. Но после его смерти в 1705 году она быстро потеряла актуальность и была закрыта уже в 1715 году. Следующая гимназия открылась почти десять лет спустя, в 1726 году, известная Академическая гимназия при Академии наук. Первый её инспектор и организатор Готлиб Байер пытался привести программу в гимназии в соответствии с теми уставами и программами, которые были распространены в германских гимназиях того времени. В написанном позднее уставе, кроме латинского языка, было предписано преподавать греческий язык, римскую поэзию, риторику и логику. Но развиваться академии было непросто: сказывался и недостаток учеников, и дефицит преподавателей, которые могли учить на русском языке. Академическая гимназия просуществовала до начала XIX века.

Здание гимназии, открытой Эрнстом Глюком

В середине XVIII века были открыты две новых гимназии: сначала Московская (1755 год), затем Казанская (1758 год). Московская гимназия находилась при Московском университете и была поделена на два отделения – для дворян и для разночинцев. Образовательная программа ориентировалась на европейские (прежде всего германские) стандарты гимназического образования, в неё входили предметы тривиума и квадривиума: грамматика, риторика, красноречие, арифметика, геометрия, география, философия и иностранные языки. Студенты учились либо за свой счёт, либо за казённый.

Здание Первой Казанской мужская гимназия / Фото: Wiki Commons

Школьная реформа Екатерины II: от хаоса к порядку и системе

В XVIII веке система школьного образования была разрозненной. Существовали разные типы образовательных учреждений (военные, духовные, светские), которые сильно отличались друг от друга и программами, и качеством учеников и преподавателей. Стандарты образования уже появлялись, но до создания единой системы было далеко.

Изменения в образовательной системе Российской империи произошли во время правления Екатерины II / Фото: Wiki Commons

Серьёзные перемены произошли в 1780-х годах, когда Екатерина начала школьную реформу. В те годы появилась Комиссия об учреждении народных училищ, которая спустя 20 лет стала частью новоучрежденного Министерства народного просвещения. В результате реформы учредили главные народные училища с четырьмя классами (в столице каждой губернии) и малые народные училища с двумя классами (в уездных городах или в больших губернских, где одного главного училища было недостаточно). На учёбу брали детей всех сословий кроме крепостных крестьян. Образование было бесплатным, а малоимущим даже за казённый счёт выдавались учебники и тетради.

Самое важное – в новой системе были единообразные образовательные планы, утверждённые для училищ. Подчинялись училища одному институту – приказу общественного призрения, который следил за преподаванием и за тем, чтобы система оставалось целой и спокойной.

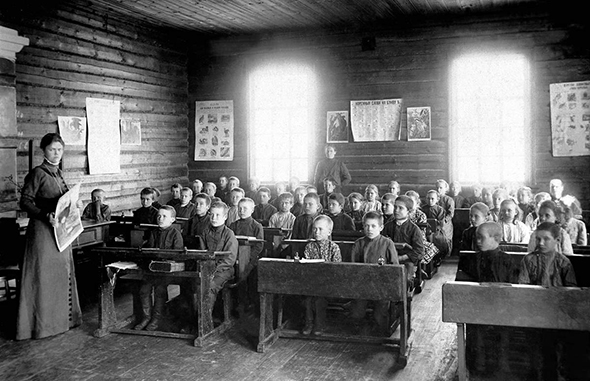

Земская школа в Вятской губернии, которая относилась к начальным народным училищам, 1890-е годы / Фото: Wiki Commons

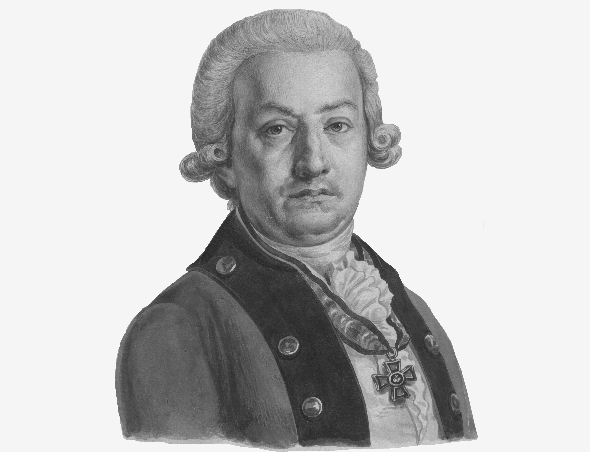

Идеологом реформы образования была императрица Екатерина II и Иван Иванович Бецкой, но конкретную форму ей придал иностранный специалист – Федор (Теодор) Иванович Янкович, серб по происхождению. О нём Екатерина узнала от австрийского императора Иосифа II, с которым встретилась в Могилёве в 1780 году. До этого Янкович успешно провёл школьную реформу в Австрийской империи и за это получил дворянство. В России Фёдор Иванович руководил системой образования до начала XIX века и вышел в отставку уже при Александре I. Благодаря ему в России к концу XVIII века удалось сформировать целую сеть учебных заведений, в которую входило примерно 550 училищ с 60-70 тысячами учеников ежегодно.

Фёдор Иванович Янкович / Фото: Wiki Commons

Первый чёткий образовательный план и единый список учебников

Система не стояла на месте. Уже в самом начале царствования Александра I начались новые школьные реформы. В 1820 году появилось Министерство народного просвещения, власть которого расширилась и на высшие учебные заведения, и на Академию Наук. С 1803 года главные народные училища стали преобразовываться в гимназии. Руководил этим процессом Николай Иванович Фусс, русский математик (по рождению швейцарец), который ориентировался на французские лицеи и делал упор на классическое образование: гуманитарные науки были в приоритете, в отличие о точных и естественных. Составленный им образовательный план выглядел так:

«А. Математика – один старший учитель, 18 ур. (I кл. – алгебра, геометрия и плоская тригонометрия; II кл. – окончание чистой математики и начало прикладной, и III кл. – прикладная матем. и опытная физика).

Б. История, география и статистика – один старший учитель, 18 ур. (I кл. – древняя история и география, мифология и древности; II кл. – история и география новые и в частности история и география отечественные; III кл. – общая статистика и IV кл. – статистика Российской империи).

В. Философия, изящные науки и политическая экономия – один старший учитель, 20 ур. (I кл. – логика и всеобщая грамматика, II кл. – психология и нравоучение; III кл. – эстетика и риторика, и IV кл. – право естественное, право народное и политическая экономия).

Г. Естественная история, технология и коммерческие науки – один старший учитель, 16 ур. (III кл. – естественная история, приноровлённая к сельскому и лесному хозяйству, и IV кл. – естественная история в более широких размерах, технология и наука о торговле).

Д. Латинский язык – 16 ур. (I кл. – грамматика, II кл. – чтение более лёгких прозаических писателей и III кл. – поэтов; во II кл. 1 час посвящался на переводы с русского яз. на латинский, а в III кл. – на обучение «в составлении лат. стихов»).

Е. Языки: немецкий и французский – по 16 ур. во всех 4-х кл. (I кл. – грамматика, II кл. – переводы с языков, III кл. – объяснение прозаических писателей и переводы на отечественный яз. и IV кл. – чтение поэтов и стихотворство).

Ж. Рисование – 4 ур. Обязательных уроков в каждом классе было 32.

Г. Могли также, если позволяли средства, «иметь учителей танцования, музыки и гимнастики», и «с позволения высшего начальства умножить число учебных предметов и учителей».

Тогда же был создан единый лист учебных пособий. К 1805 году специальный комитет во главе с тем же Фуссом, а также учёным-естествоиспытателем Николаем Озерецковским и астрономом Степаном Румовским подготовил список учебников, рекомендованных для обучения гимназистов. Созданная при Александре I система гимназий стала основой образования на целый век: большинство русских математиков, химиков, инженеров, писателей, филологов, литературоведов XIX века окончили эти гимназии.

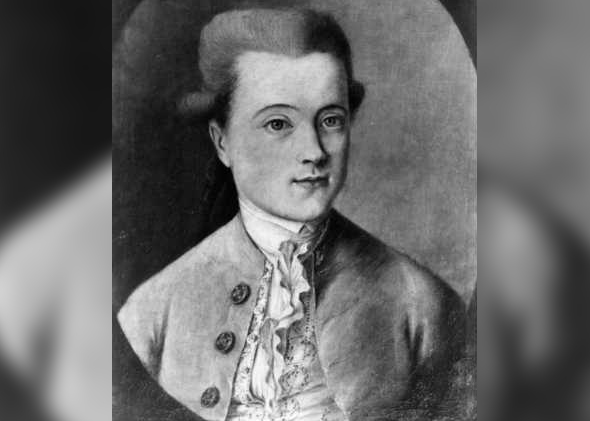

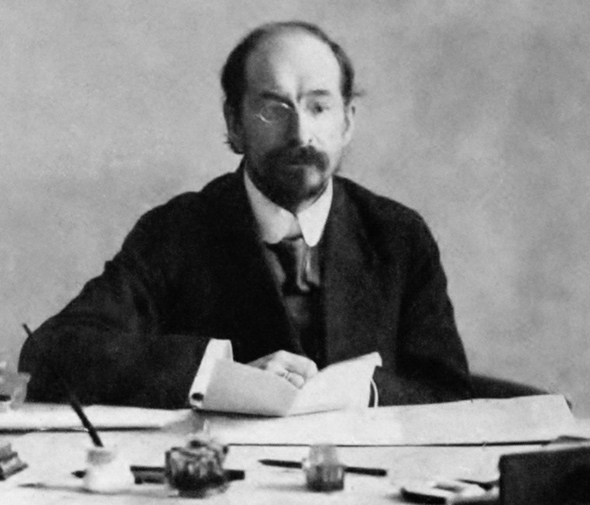

Николай Иванович Фусс

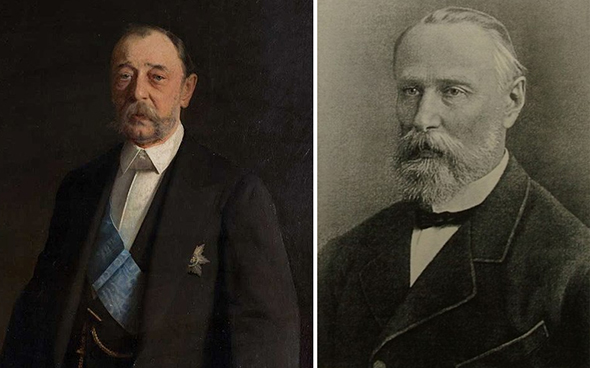

Следующую школьную реформу провели при Александре II: ей занимались министр народного просвещения Дмитрий Толстой и националист и медиамагнат Михаил Катков. С помощью реформы они хотели бороться с распространением революционного и нигилистического духа и собирались добиться с помощью корректирования гимназической программе. Толстой добился введения в учебные программы больших объёмов математики вместе со значительным усилением преподавания латинского и греческого языков в гимназиях, причём только воспитанникам классических гимназий было предоставлено право поступать в университет; бывшие реальные гимназии преобразованы в реальные училища. Таким образом, русский классицизм в образовании стремился к созданию очень дисциплинированных, глубоко образованных людей, но достаточно сухих и искушённых в точных науках.

Дмитрий Толстой и Михаил Катков / Фото: Wiki Commons

Земские школы как основа массового образования

На стандартизацию школьного образования особенно сильно повлияли земские школы. Они появились после земской реформы 1864 года, когда появились земства – институты местного самоуправления. Земства финансировали земства, а образование было одной из самых важных проблем, которые решали земства (и самой большой статьёй их расходов).

В земских школах учились три года (в начале XX века стали появляться и четырёхлетние земские школы), чаще всего дети от 8 до 12 лет. Согласно Положению 1874 года, в обязательной программе были чтение, письмо, первые четыре действия арифметики и Закон Божий (при этом последний занимал небольшое место от общего объёма программы).

Урок в земской школе / Фото: Wiki Commons

Позднее программа обучения в земских школах расширялась, в неё вошли простейшие курсы по истории, географии и природоведению. Вообще, по качеству образования земские школы довольно сильно отличались друг от друга: разный уровень финансирования земств сказывался и на уровне грамотности в разных регионах даже одной и той же губернии. Однако именно эту систему земских школ в начале XX века правительство стало рассматривать как базис для создания всеобщего образования во всероссийских масштабах. Это повлияло на рост финансирования школ и количества земских училищ: с 38 тысяч в 1903 году до 80 тысяч в 1915 году.

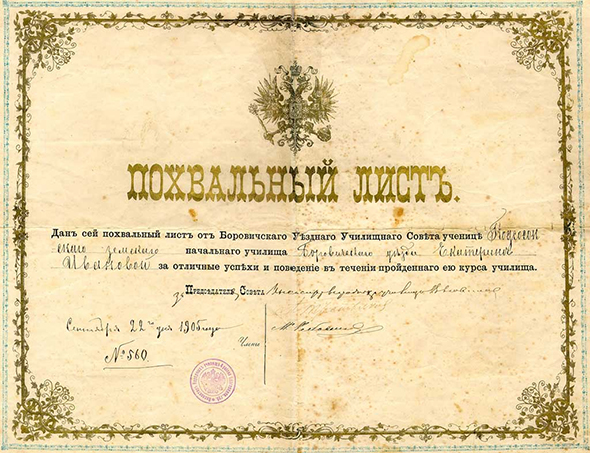

Похвальный лист земской школы, 1905 год / Фото: Wiki Commons

Несмотря на то что в Российской империи смогли достичь успехов в создании высококачественной системы образования, сама эта система оставалась ограниченной из-за недостаточного охвата населения. По данным переписи 1897 года, лишь около 20% населения империи были грамотными. И хотя следующие 20 лет количество грамотных возрастало, их было намного меньше, чем в большинстве европейских стран.

Всеобщая грамотность и обязательное среднее образование

Задачу о создании массового и стандартного школьного образования решали уже после революции 1917 года. Советская власть считала одной из своих главных задач в образовании – борьбу с безграмотностью. Координирование этой борьбы было возложено на Государственную комиссию по народному просвещению, председателем которой стал Луначарский. Но не стоит думать, что все изменилось в один час, сразу после издания первых декретов. Во-первых, в системе начального школьного образования продолжали работать те же люди, что и до революции (профессия народного учителя в земской школе была одной из самых массовых и до революции, равно и как самой массовой интеллигентной профессией). Во-вторых, процесс создания единой школы шёл туго. В-третьих, было немало заимствовано из дореволюционного опыта, в том числе некоторые учебные пособия.

Первый нарком просвещения РСФСР Анатолий Васильевич Луначарский / Фото: Wiki Commons

На 1920-е годы пришлось много реформ и экспериментов в образовании. И о создании стандарта советской школы в то время говорить не приходится. Шли затяжные баталии о будущем школы, сравнивались разные подходы, выбрасывались из школьного предмета целые курсы (например, с 1923 по 1932 годы не преподавали историю) и практиковались абсолютно разные методы преподавания в школе.

Несмотря на то что «Декрет о Единой трудовой школе», который отменял все ранее существовавшие типы учебных заведений, был опубликован ещё в октябре 1918 года, по-настоящему единообразным преподаванием не было. Главными реформаторами школьной системы была Надежда Крупская, вдова Ленина, и педагог и психолог Павел Блонский. Только после окончания бурных 1920-х, после прекращения хаотической внутрипартийной борьбы и эпохи разнообразных экспериментов, в СССР начал формироваться единый образовательный стандарт. Власти поняли, что эксперименты 1920-х оказались не очень эффективными. Базовым институтом начального и среднего школьного образования стала семилетняя школа. Хотя и сохранялась градация: школа первой ступени (4 года) и второй ступени (9 лет обучения). Школа понималась не как исключительно образовательное учреждение, но и как инструмент идеологической обработки молодёжи. Школа должна была стать не только учителем, но и агитатором, прививать любовь к труду и трудовой дисциплине.

Конец экспериментов

К 1933 году были окончательно сформированы единые программы и написаны учебники по математике, физике, химии, зоологии, географии, истории, обществоведению, литературе. Конспекты и черновики этих учебников обсуждали на Политбюро, а Сталин лично вносил правки в пособия. 1930-е годы стали периодом жёсткой регламентации и введения новых правил работы в советской школе – именно в те годы окончательно закрепился тот тип урока, который существует и по сей день – с ведущей ролью учителя, чёткими правилами и методиками преподавания.

Созданная тогда система с небольшими изменениями просуществовала до конца 1980-х. В 1940-х годах, во время Великой Отечественной войны, были приняты важные дополнительные правила, касающиеся школ, – об учёбе с 7 лет, о введении пятибалльной системы оценок успеваемости и поведения учащихся, о выпускных экзаменах по окончании начальной и средней школы, о награждении золотыми и серебряными медалями за успешное окончание школы. После войны было принято стратегическое решение об увеличении срока обучения в школе с 7 лет до 8.

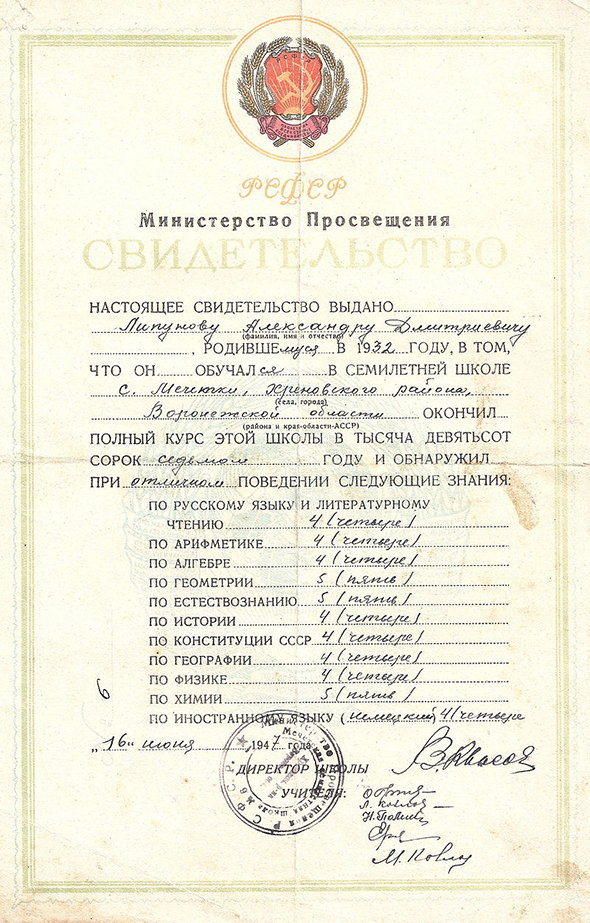

Свидетельство Министерства Просвещения РСФСР об окончании семилетки, 1947 год / Фото: Wiki Commons

Тот же курс продолжался в 1960-1970-х годах: всё больше было 10-летних школ, а государство взяло курс на обеспечение всеобщего среднего образования – положение об этом было даже включено в советскую Конституцию 1977 года, которая прямо гарантировало право советского гражданина на него. Там же было закреплено право на бесплатное образование любого уровня – это было важно, ведь, например, с 1940 по 1956 год школьное и высшее образование было платным. Тогда же, в середине 1970-х, стал увеличиваться объём точных и естественных наук в образовательном стандарте.

В середине 1980-х была попытка профессионализировать школы: школа становилась 11-летней, обучение начиналось с 6 лет, 10 и 11 класс должны были быть посвящены профессиональному трудовому образованию по самым массовым профессиям конкретного региона. Но такая система просуществовала недолго и уже к концу 1980-х признана нецелесообразной.

Современные стандарты образования

Распад Советского Союза, с одной стороны, сильно либерализировал сферу школьного образования, с другой стороны – внёс долю хаоса в ту систему, которая сложилась в советское время. У этого процесса были и положительные, и отрицательные стороны.

Конечно, 1990-е были временем образовательных экспериментов и создания совершенно разного типа школ, но при