Доречевое развитие ребенка с дцп

Логопед-дефектолог, сурдопедагог Анна Смирнова продолжает цикл полезных статей об особенностях речевого развития детей с церебральным параличом. Часть 3.

Уровни доречевого развития при ДЦП. Коррекционные задачи первого уровня.

В предыдущей статье мы рассказывали об участниках коррекционного процесса и их роли в работе по запуску речи у ребенка с ДЦП. Сегодня хотелось бы подробнее охарактеризовать уровни доречевого развития и рассказать о коррекционных задачах первого уровня.

Выделяются IV уровня доречевого развития при ДЦП:

- 1 уровень — отсутствие голосовой активности

Ребенок издаёт звуки ТОЛЬКО при крике и плаче;

- 2 уровень — наличие недифференцированной голосовой активности

У ребенка появляется комплекс оживления. Он общается посредством недифференцированных движений тела и головы, сопровождающихся вокализацией. Но стоит понимать, что крик по-прежнему НЕ ЯВЛЯЕТСЯ средством выражения желаний и состояния. Также на втором уровне у ребенка появляются отдельные звуки — [о], [э], [ы];

- 3 уровень – гуление

Ребёнок реагирует на интонацию говорящего с ним. Комплекс оживления становится ярко выраженным. На третьем уровне крик уже ЯВЛЯЕТСЯ средством выражения эмоций и желаний. У ребенка появляются отдельные слоги — [бу], [пу], [ма], [ха], [ка].

- 4 уровень – лепет

Ребенок начинает совершать выразительные движения головой и глазами, пользуется мимикой и прибегает к модулированному крику. Он лепечет и начинает употреблять упрощенные слова.

Основная задача коррекционно-педагогической работы с детьми, которые находятся на 1 доречевом уровне развития – это стимуляция их голосовых реакций.

Работа проводится по следующим направлениям:

- нормализация тонуса мышц и моторики артикуляционного аппарата;

- вокализация выдоха;

- развитие «комплекса оживления» с включением в него голосового компонента;

- стимуляция голосовых реакций;

- развитие зрительной фиксации и прослеживания;

- выработка слухового сосредоточения;

- формирование зрительно-моторной координации.

С целью нормализации тонуса мышц и моторики артикуляционного аппарата проводится массаж.

Для увеличения объема вдыхаемого и выдыхаемого воздуха с последующей вокализацией выдоха используются дыхательные упражнения по 1-1,5 минуты.

С целью формирования «комплекса оживления» и включения в него голосового компонента взрослый наклоняется к ребенку, ласково, певуче с ним разговаривает, поглаживает его, показывает яркие игрушки. Появление улыбки в таком случае свидетельствует о зарождении у ребенка потребности в общении со взрослым.

Стимуляцию голосовых реакций начинают с вокализации выдоха ребенка. На фоне эмоционально-положительного общения со взрослым проводят вибрацию его грудной клетки и гортани, чтобы вызвать голосовые реакции.

Голосовые реакции можно вызвать и во время проведения легкой дыхательной гимнастики, увеличивающей объем вдыхаемого и выдыхаемого воздуха, в сочетании с вибрацией грудной клетки и гортани. Чтобы закрепить у ребенка возможность вокализировать выдох, родители в течение дня многократно повторяют это упражнение.

Для развития зрительной фиксации и прослеживания ребенку предъявляют адекватные с точки зрения его перцептивных возможностей оптические объекты.

Для формирования слухового восприятия выбирают время, когда ребенок находится в эмоционально отрицательном состоянии. Логопед наклоняется к ребенку, ласково разговаривает с ним, добиваясь успокоения и привлечения его внимания.

Работа по развитию зрительно-моторной координации начинается с нормализации положения кисти и пальцев рук.

В следующих публикациях Вы узнаете об основных направлениях коррекционной работы с детьми, находящимися на II доречевом уровне развития.

Напоминаем, что первичная консультация логопеда- дефектолога для пациентов центра «Могу ходить» бесплатна. Записаться на консультацию к специалисту нашего центра можно через администрацию по телефону: +7 (812) 635 87 05

16.03.2020

Источник

Все дети в зависимости от уровня развития их голосовой активности могут быть отнесены к четырем группам, которые соответствуют четырем уровням доречевого развития.

1 уровень — отсутствие голосовой активности.

Характеристика голосовой активности, функции общения. Голосовая активность детей проявляется только в плаче и крике. Голос детей с церебральным параличом тихий, слабый, немодулированный, быстро истощающийся. По крику нельзя определить состояние ребенка и его желания. Дифференцированной голосовой активности нет — дети не гулят. Период бодрствования короткий, на его фоне возникают отрицательные реакции. Эмоциональное общение с окружающими у детей выражено слабо. Улыбка недостаточно выразительна или вообще отсутствует.

Характеристика сенсорного развития. Фиксация взора на предметах и игрушках слабо выражена. Прослеживание движущегося оптического объекта фрагментарно. Акустическая установка на звуковые раздражители снижена.

Характеристика ориентировочно-познавательной деятельности. Оптические и слуховые раздражители вызывают защитно-оборонительные реакции в виде вздрагивания, плача. Имеющиеся у некоторых детей ориентировочные реакции носят слабо выраженный познавательный характер.

Характеристика двигательного развития. Положение тела детей вынужденное, отсутствуют произвольные движения Дети не удерживают голову, не могут повернуть ее в какую-либо сторону при прослеживании за движущейся игрушкой. Функции рук не развиваются.

Характеристика артикуляционного аппарата, голоса и дыхания. У детей с церебральным параличом изменения мышечного тонуса губ, языка проявляются в паретичности, спастичности, дисто-нии или гиперкинезах. Нарушение подвижности губ и языка затрудняет процессы сосания и глотания. Нередко отмечается подтекание молока из углов губ или носа. Лицо амимичное. Иногда нарушается дыхание: оно поверхностно, аритмично, асинхронно с сосанием.

2 уровень — наличие недифференцированной голосовой активности.

Характеристика голосовой активности и функции общения. С детьми возможно установить эмоциональный контакт, вызвать у них улыбку и оживление. Общение детей осуществляется посредством недифференцированных движений тела, головы, сопровождающихся неорганизованной вокализацией, что соответствует раннему доязыковому уровню развития общения нормальных детей. Дети издают недифференцированные звуки как спонтанно, так и отраженно, но певучего гуления нет. Детям доступно нечеткое произношение гласных звуков о, э, ы. Их крик не является средством выражения своих состояний и желаний. Голос немодулированный. В целом период бодрствования у них протекает вяло.

Характеристика сенсорного развития. Ярко выражены недостаточность зрительного внимания, ограничение полей зрения, косоглазие; слуховое внимание на голос и речь также снижено. Иногда отмечается повышенная чувствительность на любой слуховой раздражитель, которая находит свое выражение в защитных реакциях в виде плача и вздрагивания.

Характеристика ориентировочно-познавательной деятельности. Ориентировочные реакции на внешние раздражители возникают при условии постоянной стимуляции ребенка. Дети равнодушны к игрушкам, не обнаруживают адекватной реакции на новую ситуацию. Познавательная деятельность развита слабо, эмоциональные реакции бедные.

Характеристика двигательного развитая. Произвольная моторика крайне ограничена. Дети слабо удерживают голову, кисти рук в порочных положениях. У них начинает развиваться зрительно-моторная координация, они тянутся к игрушкам, но захват удается после многократных попыток. Манипулятивная деятельность отсутствует. При попытках посадить их дети не удерживают вертикального положения тела в специальном стуле.

Характеристика артикуляционного аппарата, голоса и дыхания. Нарушения функций мышц языка приводят к формированию его патологической формы. Наличие оральных синкинезий затрудняет произвольные движения языка и губ. Изменения тонуса мышц органов артикуляции проявляются в виде спастичности, паретичности, дистонии. Голос детей слабый, немодулированный. Дыхание в ряде случаев стридорозное. Выражена псевдо-бульбарная симптоматика.

3 уровень — гуление. Этот уровень у детей с церебральным параличом в форме спастической диплегии характеризуется неравномерностью развития сенсорного восприятия, зрительно-моторной координации, ориентировочно-познавательной деятельности, эмоциональной сферы и звукового общения с окружающими.

Характеристика голосовой активности и функции общения. С детьми легко устанавливается эмоциональный контакт, они реагируют на интонации голоса человека. У них ярко выражены «комплекс оживления» и направленность на общение со взрослыми. Крик детей на этом этапе уже является средством выражения состояний, желаний и, следовательно, средством общения с людьми. Спонтанно и по подражанию дети произносят звуки гуления: длительные по звучанию гласные, губные и гортанные согласные звуки в сочетании с гласными (бу, пу, ма, ха, ко). В гулении появляются аутоэхолалии, т. е. самоподражание при гулении.

Характеристика сенсорного развития. У детей появляются дифференцированные зрительные и слуховые реакции: они узнают мать, отличают знакомых людей от незнакомых, их голоса. Трудности восприятия сильно ограничивают возможности познавательной деятельности детей.

Характеристика ориентировочно-познавательной деятельности. Дети проявляют интерес к окружающему, обращают внимание на яркие игрушки, могут совершать с ними элементарные манипуляции. Дети эмоциональны, активны, различают некоторые речевые инструкции в конкретной ситуации.

Характеристика двигательного развития. У детей, находящихся на этом уровне, развивается зрительно-моторная координация. Они могут захватить игрушку, совершить с ней примитивные манипуляции, но их движения ограниченны, напряжены, крайне неловки; игрушки часто выпадают из рук. Дети в состоянии удержаться в вертикальном положении в специальном стуле, но самостоятельно не сидят и не стоят.

Характеристика артикуляционного аппарата, голоса и дыхания. Становится сильно заметной псевдобульбарная симптоматика, проявляющаяся в нарушениях голоса, дыхания, процесса кормления. Часто проявляются такие патологические симптомы артикуляционного аппарата, как спастичность, паретичность, дистония, гиперкинезы языка, оральные синкинезии. Подвижность языка, губ значительно ограничена.

4 уровень — лепет. У детей обнаруживаются диспропорции в развитии отдельных функций; так, уровень развития эмоциональной сферы намного опережает уровень двигательного и речевого развития.

Характеристика голосовой активности, функции общения. Средствами общения с окружающими являются выразительные движения головы и глаз, мимика, модулированный крик, лепет, упрощенные слова. Лепет характеризуется бедностью звуков и представляет собой сочетание губных согласных с нечеткими гласными звуками. Слогового лепета, как правило, не отмечается.

Спонтанный лепет наблюдается редко, чаще возникает отраженный, односложный лепет. Аутоэхолалии в лепете выражены крайне слабо. Имеющиеся простые лепетные слова произносятся редко, после длительной стимуляции. Потребность речевого общения у детей выражена слабо, речевая активность низкая. Дети хорошо понимают обращенную речь: как простые ситуативные инструкции, так и сложные двух-трехступенчатые задания.

Характеристика сенсорного развития. Нарушения зрительного восприятия, связанные с косоглазием, ограничением полей зрения и т.п., приводят к трудностям фиксации взора на предмете. Однако высокий уровень психической активности детей способствует тому, что они приспосабливаются к «недостаткам» зрительного анализатора (рассматривают игрушку, повернув голову в сторону так, чтобы можно было фиксировать ее взором и т.д.). Нарушения слухового восприятия проявляются в снижении слухового внимания на речь, в трудностях локализации звука, речи. Все эти сенсорные нарушения задерживают темп психического развития детей.

Характеристика ориентировочно-познавательной деятельности. Дети отличаются высокой активностью познавательной деятельности, устойчивостью внимания. Они заинтересованы в эмоциональном контакте; их эмоции носят дифференцированный характер. Дети проявляют живой интерес ко всему окружающему, длительно используют игрушку. У некоторых детей начинает развиваться предметная деятельность, но тонкие ручные движения у них отсутствуют. Уровень развития импрессивной речи значительно опережает уровень развития экспрессивной речи, а в ряде случаев даже приближается к возрастной норме.

Характеристика двигательного развития. Дети могут сидеть в специальном стуле, держать голову, брать игрушки и манипулировать ими, но при этом часто отмечаются атаксия, гиперкинезы в руках, дизметрии, порочные положения кистей рук и пальцев. При помощи взрослых дети могут стоять и преступать у опоры, но положение ног при этом порочное. При поддержке за обе руки дети переступают, но часто с перекрестом ног. Некоторые дети могут самостоятельно сидеть.

Характеристика артикуляционного аппарата. Патологическое состояние артикуляционного аппарата проявляется в изменении мышечного тонуса губ, языка, гиперкинезах языка, что приводит к ограничению их подвижности, отсутствию произвольных артикуляционных движений и к другим изменениям. Почти у всех детей имеет место повышенная саливация и псевдобульбарные явления, выраженные в большей или меньшей степени. У всех детей отмечаются слабость кусания и жевания.

Таким образом, изучение детей с церебральным параличом позволило обнаружить у них нарушения голоса, преимущественно его интонационных особенностей. Что касается гуления, то время его появления часто соответствует возрастной норме, но дальнейшее развитие гуления у детей с ДЦП происходит иначе, чем у их здоровых сверстников: слабо выражено отраженное гуление и самоподражание, отсутствует певучесть звуков. Крик детей длительное время не является средством общения в силу недоразвития интонационно-выразительной системы речи в целом. Лепет у большинства детей возникает поздно и характеризуется бедностью звукового состава, отсутствием модуляции голоса, слоговых рядов. Звуковая активность крайне низкая. Дети предпочитают общаться криком, мимикой, жестом. В большинстве случаев в лепете не прослеживается последовательности этапов, характерных для здорового ребенка. Первый этап развития лепета у детей с церебральным параличом выражен крайне слабо. Далее у них не формируется механизм аутоэхалалии, т.е. самоподражания. И, наконец, физиологические эхолалии, слоговой лепет, что соответствует третьему этапу развития лепета, появляется поздно и в искаженном виде. Двигательное развитие детей, страдающих церебральным параличом, грубо нарушено; это препятствует процессу становления их восприятия. Хватательная и манипулятивная функции рук также недоразвиты.

Сенсорные нарушения, проявляющиеся в недостаточности зрительного, слухового и кинестетического анализаторов, задерживают развитие познавательной деятельности.

У подавляющего большинства детей отмечается патология артикуляционного аппарата; изменен мышечный тонус, нарушена подвижность языка и губ, наблюдаются гиперкинезы языка и т. д. В результате этого артикуляционный аппарат детей не готов к звукопроизношению. Речедвигательный и речеслуховой анализаторы отстают в своем развитии…

Источник

Характеристика четырех уровней доречевого развития детей с ПЭП, ДЦП. Основные принципы системы коррекционнопедагогической работы с детьми с данной патологией. Федосеева И. Ю. Косенко О. Гр. 657 М г. Томск

Перинатальная энцефалопатия – это различные по этиологии или неуточненные по происхождению поражений головного мозга, возникающих в перинатальном периоде (с 28 недели беременности, включая период родов и первые 7 дней жизни).

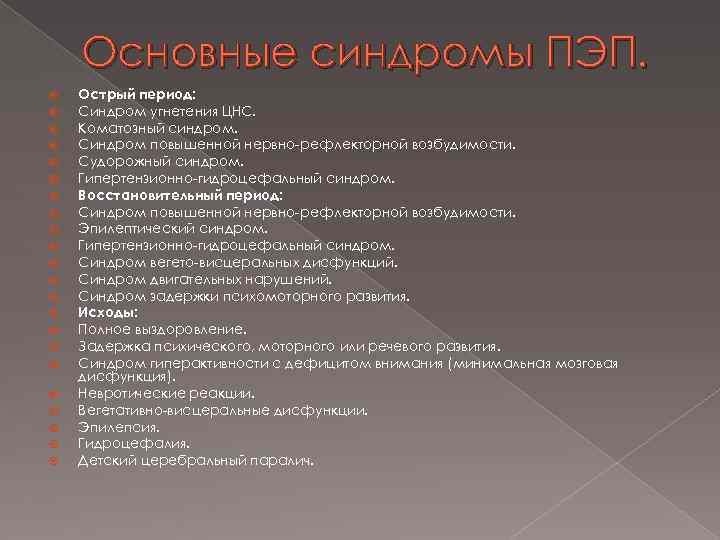

Основные синдромы ПЭП. Острый период: Синдром угнетения ЦНС. Коматозный синдром. Синдром повышенной нервно-рефлекторной возбудимости. Судорожный синдром. Гипертензионно-гидроцефальный синдром. Восстановительный период: Синдром повышенной нервно-рефлекторной возбудимости. Эпилептический синдром. Гипертензионно-гидроцефальный синдром. Синдром вегето-висцеральных дисфункций. Синдром двигательных нарушений. Синдром задержки психомоторного развития. Исходы: Полное выздоровление. Задержка психического, моторного или речевого развития. Синдром гиперактивности с дефицитом внимания (минимальная мозговая дисфункция). Невротические реакции. Вегетативно-висцеральные дисфункции. Эпилепсия. Гидроцефалия. Детский церебральный паралич.

ДЦП – заболевание ЦНС при ведущем поражении двигательных зон и двигательных проводящих путей головного мозга. При ДЦП имеет место раннее органическое поражение двигательных и речедвигательных систем мозга.

Особое место в клинике ДЦП занимают речевые расстройства. Частота речевых нарушений при детском церебральном параличе составляет 80%. Особенности нарушений речи и степень их выраженности зависят в первую очередь от локализации и тяжести поражения мозга.

Причины речевой патологии у детей с ДЦП: Наличие разной степени тяжести органических поражений отдельных корковых и подкорковых структур мозга, принимающих участие в обеспечении речевых функций вторичные недоразвитие или замедленное «созревание» у таких детей премоторно-лобных и теменно-височных корковых структур, нарушениями темпа и характера образования зрительно-слуховых и зрительно-моторных нервных связей. В связи с этим у детей с церебральными параличами могут наблюдаться практически любые из известных в логопедии речевых расстройств.

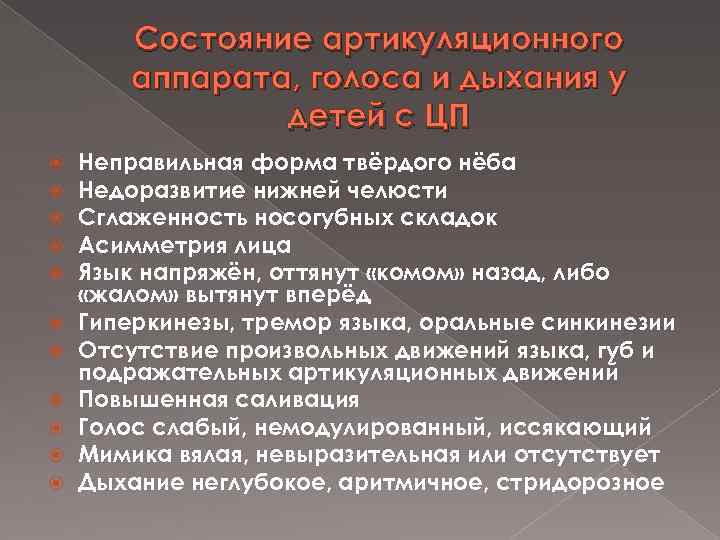

Состояние артикуляционного аппарата, голоса и дыхания у детей с ЦП Неправильная форма твёрдого нёба Недоразвитие нижней челюсти Сглаженность носогубных складок Асимметрия лица Язык напряжён, оттянут «комом» назад, либо «жалом» вытянут вперёд Гиперкинезы, тремор языка, оральные синкинезии Отсутствие произвольных движений языка, губ и подражательных артикуляционных движений Повышенная саливация Голос слабый, немодулированный, иссякающий Мимика вялая, невыразительная или отсутствует Дыхание неглубокое, аритмичное, стридорозное

Таким образом у детей с ЦП в возрасте от рождения до 2 -3 лет обнаруживаются значительные патологические изменения артикуляционного аппарата, голоса, дыхания, что приводит к тому, что артикуляционный аппарат остаётся неподготовленным к гулению, лепету и тем более к звукам речи.

Четыре уровня доречевого развития детей с ПЭП, ДЦП (Е. Ф. Архипова)

1 уровень – отсутствие голосовой активности. Крик, плач Голос тихий, слабый, быстро истощающийся Период бодрствования короткий Улыбка недостаточно выразительная или отсутствует Положение тела вынужденное Отсутствуют произвольные движения Голову не удерживают Не могут повернуть её в какую-либо сторону при прослеживании игрушки Функции рук не развиваются

2 уровень – наличие недифференцированной голосовой активности. Возможен эмоциональный контакт Улыбка, оживление Общение детей осуществляется посредством недифференцированных движений тела, головы Недифференцированные звуки [о], [э], [ы] Голос немодулированный Период бодрствования у них протекает вяло Слабо удерживают голову, кисти рук в порочных положениях Не удерживают вертикального положения тела в специальном стуле Тянутся к игрушкам, но захват удаётся после многократных попыток Манипулятивная деятельность отсутствует

3 уровень – гуление С детьми легко устанавливается эмоциональный контакт Реагируют на интонации голоса человека Ярко выражены «комплекс оживления» и направленность на общение со взрослым Звуки гуления Могут захватить игрушку, совершить с ней примитивные манипуляции Движения рук ограничены, напряжены, крайне неловки, игрушки часто выпадают из рук Дети в состоянии удержаться в вертикальном положении в специальном стуле, но самостоятельно не сидят

4 уровень – лепет. Средством общения с окружающими являются выразительные движения головы и глаз, мимика, модулированный крик, односложный лепет, упрощённые слова. Аутоэхолалии в лепете выражены крайне слабо. Имеющиеся простые лепетные слова произносятся редко, после длительной стимуляции. Потребность речевого общения у детей выражена слабо, речевая активность низка. Дети хорошо понимают обращённую речь – как простые ситуативные инструкции, так и сложные двухтрёхступенчатые задания. Могут сидеть в специальном стуле, держать голову Брать игрушки и манипулировать ими, но при этом часто отмечается атаксия, гиперкинезы в руках, дисметрии, порочные положения кистей и пальцев рук. При помощи взрослых могут стоять и переступать у опоры, но положение ног при этом порочное. При поддержке за обе руки дети переступают, но часто с перекрёстом ног. Некоторые дети могут самостоятельно сидеть.

Таким образом, как и собственно двигательные нарушения, речевые расстройства у детей раннего возраста с ЦП выступают одним из характерных признаков их заболевания.

Устранение речевых нарушений у детей данной категории является необходимой задачей их peaбилитации

Наиболее эффективным оказывается коррекционное воздействие, которое проводится в первые три года жизни.

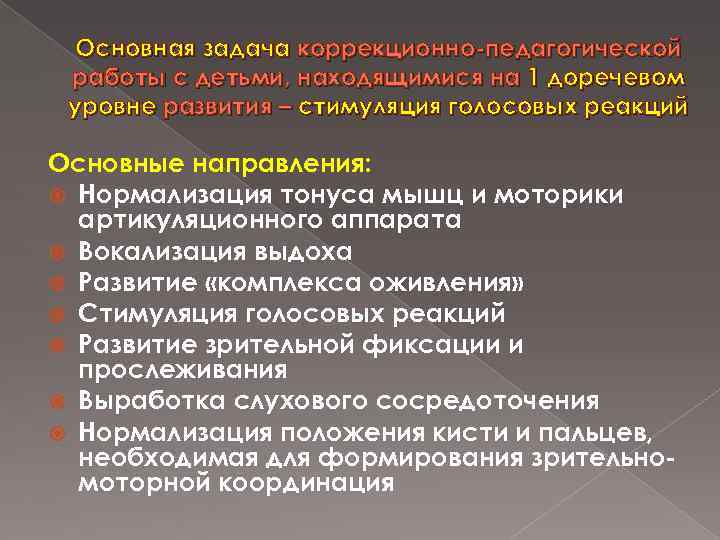

Основная задача коррекционно-педагогической работы с детьми, находящимися на 1 доречевом уровне развития – стимуляция голосовых реакций Основные направления: Нормализация тонуса мышц и моторики артикуляционного аппарата Вокализация выдоха Развитие «комплекса оживления» Стимуляция голосовых реакций Развитие зрительной фиксации и прослеживания Выработка слухового сосредоточения Нормализация положения кисти и пальцев, необходимая для формирования зрительномоторной координация

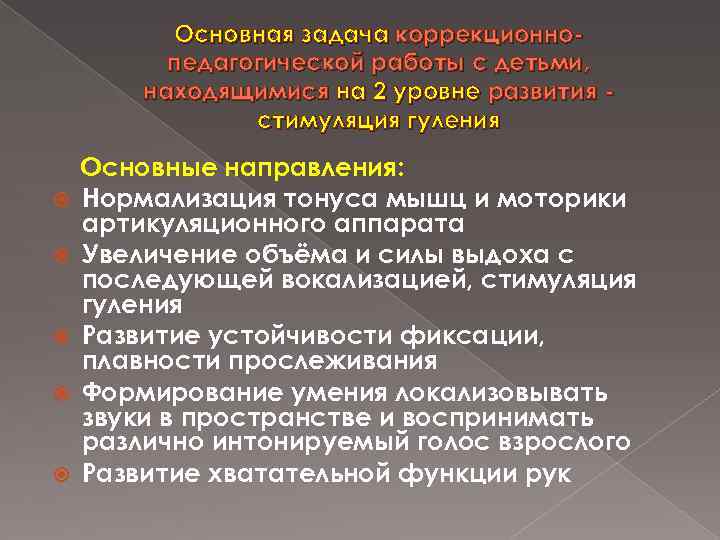

Основная задача коррекционнопедагогической работы с детьми, находящимися на 2 уровне развития стимуляция гуления Основные направления: Нормализация тонуса мышц и моторики артикуляционного аппарата Увеличение объёма и силы выдоха с последующей вокализацией, стимуляция гуления Развитие устойчивости фиксации, плавности прослеживания Формирование умения локализовывать звуки в пространстве и воспринимать различно интонируемый голос взрослого Развитие хватательной функции рук

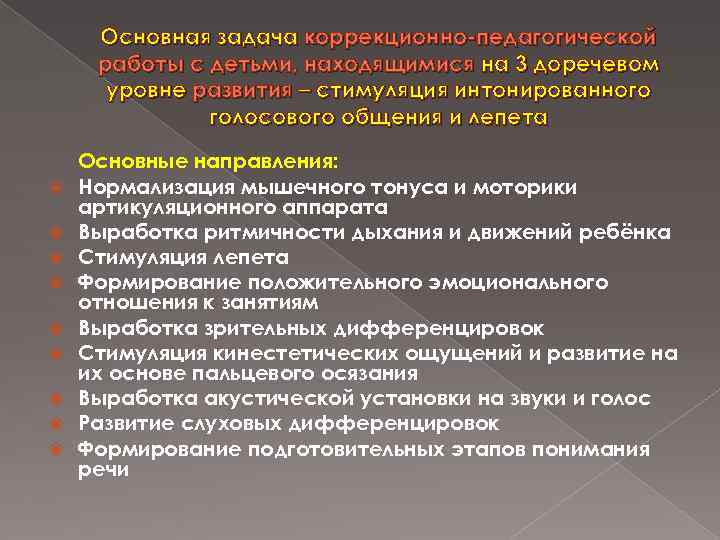

Основная задача коррекционно-педагогической работы с детьми, находящимися на 3 доречевом уровне развития – стимуляция интонированного голосового общения и лепета Основные направления: Нормализация мышечного тонуса и моторики артикуляционного аппарата Выработка ритмичности дыхания и движений ребёнка Стимуляция лепета Формирование положительного эмоционального отношения к занятиям Выработка зрительных дифференцировок Стимуляция кинестетических ощущений и развитие на их основе пальцевого осязания Выработка акустической установки на звуки и голос Развитие слуховых дифференцировок Формирование подготовительных этапов понимания речи

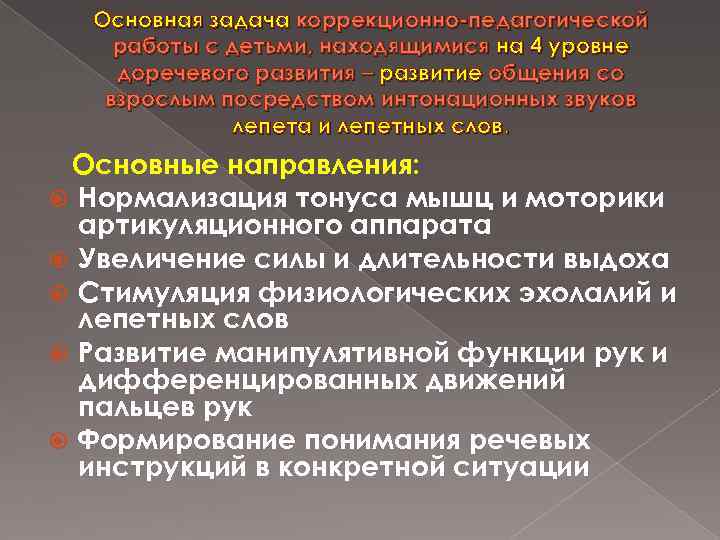

Основная задача коррекционно-педагогической работы с детьми, находящимися на 4 уровне доречевого развития – развитие общения со взрослым посредством интонационных звуков лепета и лепетных слов. Основные направления: Нормализация тонуса мышц и моторики артикуляционного аппарата Увеличение силы и длительности выдоха Стимуляция физиологических эхолалий и лепетных слов Развитие манипулятивной функции рук и дифференцированных движений пальцев рук Формирование понимания речевых инструкций в конкретной ситуации

Таким образом, коррекционнопедагогическая работа проводится в соответствии с уровнем развития ребёнка и предполагает постепенное усложнение приёмов, направленных на формирование всех психических функций ребёнка.

Спасибо за внимание!

Источник