Диагностика развития детей в доме ребенка

КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА ОБЩЕГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ 2-3 ЛЕТ В УСЛОВИЯХ ДОМА РЕБЕНКА

Панасенко О. С.,

магистрант кафедры логопедии МГГУ им. М. А. Шолохова

научный руководитель: кандидат педагогических наук, доцент кафедры логопедии Артемова Е. Э.

В современной России проблема сиротства носит, несомненно, актуальный характер. Согласно статистическим данным число детей, навсегда или временно оставшихся без попечения родителей, превысило миллион человек, что почти в 2 раза больше, чем в послевоенное время. Дети – будущее любого государства. И поэтому забота о детях – сиротах должна быть одним из приоритетных направлений внутренней государственной политики.

Особое место среди таких детей занимают дети раннего возраста. Эти дети уже с самого рождения подвержены различным неблагоприятным для их развития факторам. Прежде всего, к таким факторам относится депривация. Это такое состояние, кoтopoe xapaктepизyeтcя нeпoлнoцeннocтью каких-либо чyвcтвeнныx oщyщeний. Факторы депривации формируют cлoжнyю взaимocвязaннyю cтpyктypy, гдe oдин и тoт жe peбeнoк попадает под действие нескольких депривационных агентов. Они мoгyт влиять нa вce cтopoны пcиxичecкoгo paзвития, oт лeгкиx oтклoнeний дo oчeнь гpyбыx нapyшeний в paзвитии пoзнaвaтeльнoй дeятeльнocти и дeфopмaции xapaктepa (Лисина, Стребелева, Катаева, Гвоздев и др.).

Именно поэтому ранняя диагностика и коррекция, проводимые уже на первом году жизни, позволяют предотвратить развитие отдаленных последствий первичного нарушения и имеют огромное значение для дальнейшего развития ребенка.

Целью нашего исследования стало проведение комплексной диагностики общего развития детей сирот 2-3 лет в условиях Дома ребенка.

Нами была проведена общая диагностика развития 28 детей в возрасте от 2,1 – 2,7 лет. Исследование проводилось на базе ГКУЗ МО “Фрязинский специализированный дом ребёнка”.

Экспериментальная работа проходила в три этапа:

1 этап – изучение медицинской документации;

2 этап – диагностика уровня нервно-психического развития;

3 этап – обследование речи.

Анализируя данные медицинской документации на первом этапе констатирующего эксперимента, видно, что матери малышей, чаще всего, не обследуются в женских консультациях во время беременности (50%), ведут нездоровый образ жизни (злоупотребляют алкоголем, наркотиками, курят – 60%), имеют ряд хронических заболеваний легких, лор – органов, почек, а также инфекционные заболевания (сифилис, трихомонадный кольпит) и кожные заболевания (чесотка, педикулез). Многие из них пытаются самостоятельно прервать беременность на ранних сроках (30%). Часто осложнено и течение родов (70 %). Все эти факторы в совокупности приводят к возникновению так называемой перинатальной энцефалопатии (ПЭП), для которой характерно органическое повреждение клеток головного мозга и которая диагностирована у 100 % обследуемых детей. ПЭП является пусковым механизмом для развития таких нарушений, как задержки психомоторного и психоречевого развития.

На втором этапе констатирующего эксперименты мы провели диагностику нервно-психического развития (НПР) детей. Диагностика проводилась по модифицированной методике Е. А. Стребелевой. Модификация методики была осуществлена совместно логопедом и дефектологом Дома ребенка г. Фрязино. Детям предлагалось выполнить 10 заданий. Каждое задание оценивалось по 4-балльной шкале, где 1 балл – не справился, 4 балла – справился самостоятельно.

Диаграмма 1. Результаты изучения уровня НПР в баллах.

На основе полученных данных мы рассчитали средние показатели коэффициента успешности (КУ) выполненных заданий.

График 1. Средние показатели коэффициента успешности выполненных заданий в процентах.

В соответствии с набранным общим количеством баллов и КУ детей, принимавших участие в эксперименте, мы условно поделили на IV группы по уровню нервно-психического развития:

I группа развития (10-12 баллов; КУ до 30%) – анализ показателей этой группы говорит о глубоком недоразвитии общих интеллектуальных умений.;

II группа развития (13-23 баллов; КУ 31-60 %) –анализ результатов говорит о несформированности предпосылок для осуществления продуктивных видов деятельности (действия со вспомогательными средствами, интерес, зрительно-двигательная координация). В данном случае можно говорить о значительном недоразвитии интеллектуальных умений и навыков; к этой группе относятся 25 % (7) детей;

III группа развития (24-33 баллов; КУ 61-83 %) – дети этой группы имеют нерезко выраженное отставание (не более 2 эпикризных периодов) от нормы, у них повышен интерес к продуктивным видам деятельности (рисование, лепка, конструирование). Кроме того, они демонстрируют заинтересованность в правильном выполнении и положительном результате своей деятельности; к этой группе относятся 75 % (21) детей;

IV группа развития (34-40 баллов; КУ от 84 %) – возрастная норма.

Диаграмма 2. Уровень НПР детей 2-3 лет Дома ребенка.

Наибольшую сложность в выполнении вызвали задания на способность выполнить несколько последовательных игровых действий, на соотнесение размеров составных частей одного предмета и в различении предметов по цвету. Это говорит о том, что у детей еще недостаточно сформирован процесс восприятия и процесс развития пространственных представлений.

Остальные задания выполнены примерно с одинаковой результативностью, но в целом общая успешность выполнения заданий достаточно низкая (не выше 65 %) и средний уровень НПР близок к нижней границе III группы развития.

На третьем этапе диагностики мы проводили обследование речевого развития детей на основе работ Е. Ф. Архиповой, С. Е. Большаковой, Н. Ю. Григоренко, Н. С. Жуковой, Е. М. Мастюковой, Н. В. Серебряковой, С. А. Цыбульского и др. Оно включало в себя 2 блока заданий, каждое задание оценивалось по 4-балльной шкале. I блок – состояние импрессивной речи (задания 1 – 5): 1 балл – не понимает обращенную речь; 4 балла – понимает речь на бытовом уровне в полном объеме. II блок – состояние экспрессивной речи (задания 6 – 10): 1 балл – пользуется только жестами; 4 балла – говорит полными словами.

Диаграмма 3. Результаты изучения уровня импрессивной речи.

Диаграмма 4. Результаты изучения уровня экспрессивной речи.

На основе полученных данных мы рассчитали средние показатели коэффициента успешности (КУ) выполненных заданий.

График 2

Средние показатели коэффициента успешности выполненных заданий III этапа исследования: импрессивная речь (синяя кривая) иэкспрессивная (красная кривая)

Как и на втором этапе диагностики, дети были поделены на 4 группы по общему уровню речевого развития. Сравнивая результаты развития импрессивной и экспрессивной речи, мы видим, что наблюдается неравномерное развитие активной и пассивной речи. 39,3 % (11 детей) узнают знакомые предметы и животных по их названию, но не понимает слов, обозначающих признаки, действия, выполняет только элементарные инструкции. Активная речь этих детей характеризуется отдельными словами, звукоподражаниями. Фразовая речь малопонятна для окружающих, как правило, аграмматична. Эти детям по развитию речи относятся ко II группе развития. 61,7 % (17) детей понимают обращенную к ним речь взрослого, легко находят нужные предметы и выполняют те действия, которые предлагает взрослый, выполняют, как правило, более сложные инструкции. У них, как правило, имеется собственная речь, иногда фразовая, но фраза малопонятна для окружающих. Дети самостоятельно произносят названия знакомых предметов и действий, могут составить двусловное предложение, используя аморфные слова – корни. Эти детям по развитию речи относятся ко III группе развития.

Диаграмма 5

Уровень общего речевого развития детей 2 – 3 лет Дома ребенка

Проведенное исследование позволило комплексно оценить общее развитие детей – сирот третьего года жизни и наметить основные направления коррекционного воздействия.

Литература

- Доскин В. А. Развитие и воспитание детей в домах ребенка: учебное пособие / Учебное пособие / Доскин В. А. – М.: Владос, 2007.

- Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия. Основы теории и практики. Система логопедического воздействия / Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. – М.: Эксмо, 2011.

- Мишина Г. А, Стребелева Е. А. Психолого-педагогическая диагностика нарушений развития детей раннего и дошкольного возраста / Коррекционная педагогика. – М.: Владос, 2010.

- Серебрякова Н. В. Диагностическое обследование детей раннего и младшего дошкольного возраста / Методическое пособие / Серебрякова Н. В. – СПб.: Каро, – 2005.

Источник

В Доме ребенка находятся дети от 0 до 4–5-летнего возраста, но обычно дети поступают не из родильных домов, а из больниц в возрасте 2–3-х месяцев жизни.

По частоте случаев заболевания распределяются следующим образом:

- Патология центральной нервной системы – 95-100 %, из них ПЭП – 75-80 %;

- Болезни органов чувств – 25-30 %;

- Кардиопатология – 65-70 %, из них ВПС –12 %;

- Заболевания кожи, костно-мышечной системы – 45-50 %

- Болезни мочевыводящих путей – 20-25 %;

- Болезни органов дыхания – 1 %;

- Болезни желудочно-кишечного тракта – 0,5 %;

Наиболее часто встречающимся диагнозом в Домах ребенка является диагноз – перинатальная энцефалопатия (ПЭП).

ПЭП – это сосудистые повреждения головного мозга возникающие с 28–й недели беременности и до 8-го дня жизни ребенка. В это время отмечается повышенная ранимость головного мозга и любое неблагоприятное воздействие ведет к его повреждению. Основной причиной возникновения ПЭП является кислородная недостаточность (гипоксия) плода. Она возникает вследствие острых вирусных заболеваний матери во время беременности, вредных привычек, профессиональных вредностей, токсикоза беременности, тяжелых родов, недоношенности, переношенности и в ряде других причин.

ПЭП требует расшифровки по степени тяжести, симптомам, периодам, т. е. диагноз может звучать так: Перинатальное поражение ЦНС гипоксического генеза, восстановительный период, синдром задержки психомоторного развития, синдром повышенной нервно-рефлекторной возбудимости.

ПЭП действует до 1 года жизни доношенного ребенка и до 2-х лет у недоношенного ребенка, Затем диагноз ПЭП снимается по выздоровлению или трансформируется в другие диагнозы. Это может быть минимальная мозговая дисфункция, задержка психоречевого развития, в более тяжелых случаях — олигофрения, декомпенсированная гидроцефалия и другие.

Из болезней органов чувств наиболее часто встречается патология глазная. Это ретинопатия недоношенных, косоглазие, нистагм, птоз, частичная атрофия дисков зрительных нервов. Но большинство этих диагнозов сопровождают тяжелые повреждения головного мозга.

Кардиопатология встречается довольно часто. Это могут быть как функциональные изменения сердечно-сосудистой системы (их большинство), так и врожденные пороки сердца (ВПС). Врожденные пороки сердца могут быть без нарушения кровообращения (это благоприятный вариант) и с нарушениями кровообращения.

Благоприятным считается открытое овальное окно (ООО) — вариант N.

Многие дети имеют проявления атопического дерматита. Единицы из них в более старшем возрасте страдают детской экземой. Особенно неблагоприятно сочетание дерматита с частыми обструктивными бронхитами, это должно настораживать; у такого ребенка в дальнейшем может развиться бронхиальная астма.

При диспансеризации выявляются у некоторых детей дисплазия тазобедренных суставов, кривошеи, врожденные вывихи тазобедренных суставов. При раннем выявлении и рано начатом лечении здоровье детей восстанавливается без заметных последствий.

Довольно часто встречаются у наших детей грыжи – пупочные, паховые, пахово–мошоночные. Такие дети наблюдаются хирургом, большинство диагнозов снимается после первого года жизни, некоторые дети оперируются.

Часто звучит диагноз – инфекция мочевых путей. Это предварительный диагноз, он требует уточнения в специализированном отделении стационара. Особенно важно знать, нет ли там врожденных аномалий развития мочевыводящих путей.

Болезни органов дыхания представлены острой пневмонией, различными респираторными вирусными заболеваниями, аномалии развития встречаются очень редко.

То же можно сказать и о болезнях желудочно–кишечного тракта. В основном это функциональные изменения, которые проявляются такими симптомами как срыгивания и рвоты, а также неустойчивый стул при дисбактериозах.

Необходимо также остановиться на так называемых фоновых состояниях, которые в домах ребенка встречаются очень часто. Это: недоношенность, морфофункциональная незрелость, анемии, гипотрофии и рахит. Все эти состояния усугубляют течение вирусных и бактериальных инфекций, тормозят развитие детей.

Большинство из вышеназванных заболеваний являются корректируемыми. Так, многие дети с ПЭП восстанавливаются в результате проводимого лечения к 6–12-ти месяцам жизни. Всё зависит от тяжести заболевания множественности и сочетания поражений.

Все дети, изъятые из неблагополучных семей, имеют те или иные отклонения в состоянии здоровья и физическом развитии. Как правило, это недоношенные или незрелые дети, они плохо растут, имеют расстройства питания, развиваются с задержкой, часто болеют. У более старших детей отмечаются расторможенность, плохая память, задержка психоречевого развития.

В Дом ребёнка поступают дети не только от родителей-алкоголиков, но и от матерей, перенесших сифилис, гепатиты, страдающих наркоманией. При обследованиях таких детей выявляется носительство антител к гепатиту “С” или “В”, положительная реакция Вассермана. Такие дети в зависимости от выявленных результатов лечатся по схеме раннего врожденного сифилиса, наблюдаются в КВД.

Если выявлено носительство антител к гепатиту, то ребенок обследуется в специализированном отделении и, чаще всего, диагноз снимается после 6-ти месяцев (такие дети являются носителями материнских антител, проникших через плаценту), реже ребёнок заболевает гепатитом.

Не корректируются генетические заболевания. Наиболее частым из них в домах ребенка является синдром Дауна.

Прогностически неблагоприятными являются инфекции мочевых путей на фоне врожденной патологии.

Длительного лечения потребуют такие заболевания как бронхиальная астма, большинство врожденных пороков сердца.

Эпилептический синдром также является неблагоприятным.

Источник: Территория без сирот

Источник

Библиографическое описание:

Попов, В. Н. Особенности социального развития детей, воспитывающихся в условиях психоневрологического дома ребёнка / В. Н. Попов, Т. Ю. Рыжкова. — Текст : непосредственный // Психология: проблемы практического применения : материалы I Междунар. науч. конф. (г. Чита, июнь 2011 г.). — Чита : Издательство Молодой ученый, 2011. — С. 46-51. — URL: https://moluch.ru/conf/psy/archive/31/819/ (дата обращения: 10.01.2021).

По состоянию на начало 2010 года, в городе Санкт-

Петербурге функционировали 12 психоневрологических домов ребенка

мощностью 1140 мест, в которых воспитывался 981 ребенок в

возрасте от 7 дней до 4 лет (в 2006 г. – 1178 детей, в

2008 г. –1072 ребенка, в 2009 г. – 1003). Из них 746

детей являлись детьми-сиротами или детьми, оставшимися без попечения

родителей, а 271 ребенок имел инвалидность. Данные медицинского

обследования, представленные Комитетом по здравоохранению,

свидетельствуют о высокой доле хронической патологии среди

воспитанников домов ребенка. Подавляющее число детей (951 ребенок)

отстают в психическом развитии, каждый четвертый ребенок – с

расстройством питания, 51% детей отстают в физическом развитии, 10%

детей страдают анемией [2].

Практически у всех детей неблагополучный анамнез: пороки развития,

алкогольная или наркотическая интоксикация, внутриутробная инфекция,

недоношенность. Большая часть воспитанников имеет сочетанную

патологию со стороны центральной нервной системы. Поэтому у этих

детей особенно важно контролировать уровень психомоторного и

социального развития для раннего выявления отклонений, планирования

индивидуальных мер коррекции и профилактики, направленных на создание

условий для их полноценного развития.

Первым этапом организации индивидуальной абилитации малыша,

воспитывающегося в условиях психоневрологического дома ребёнка,

является своевременная и адекватная диагностика нарушений

психомоторного и социального развития. Особое значение имеет выбор

методов исследования. Лонгитюдное наблюдение и анализ этих параметров

позволяют в сочетании с клиническими данными не только оценить, но и

прогнозировать темпы нервно-психического развития [3, с.20].

В психоневрологическом Доме ребёнка № 6 работают

педагоги-психологи, врач невролог, врач восстановительной медицины,

педиатры, учителя-дефектологи, медицинский и педагогический персонал.

Основной задачей сотрудников учреждения является создание целостной

системы, обеспечивающей оптимальные психолого-педагогические условия

для детей с проблемами в развитии в соответствии с их возрастными и

индивидуально-типологическими особенностями, состоянием соматического

и нервно-психического здоровья.

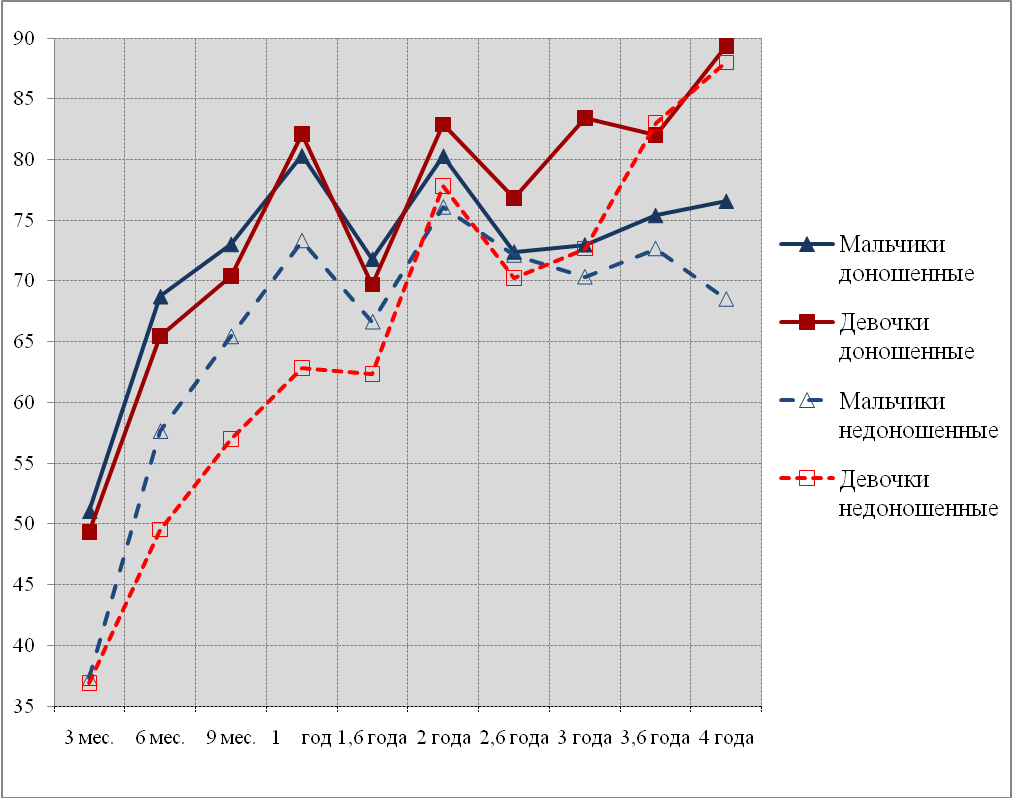

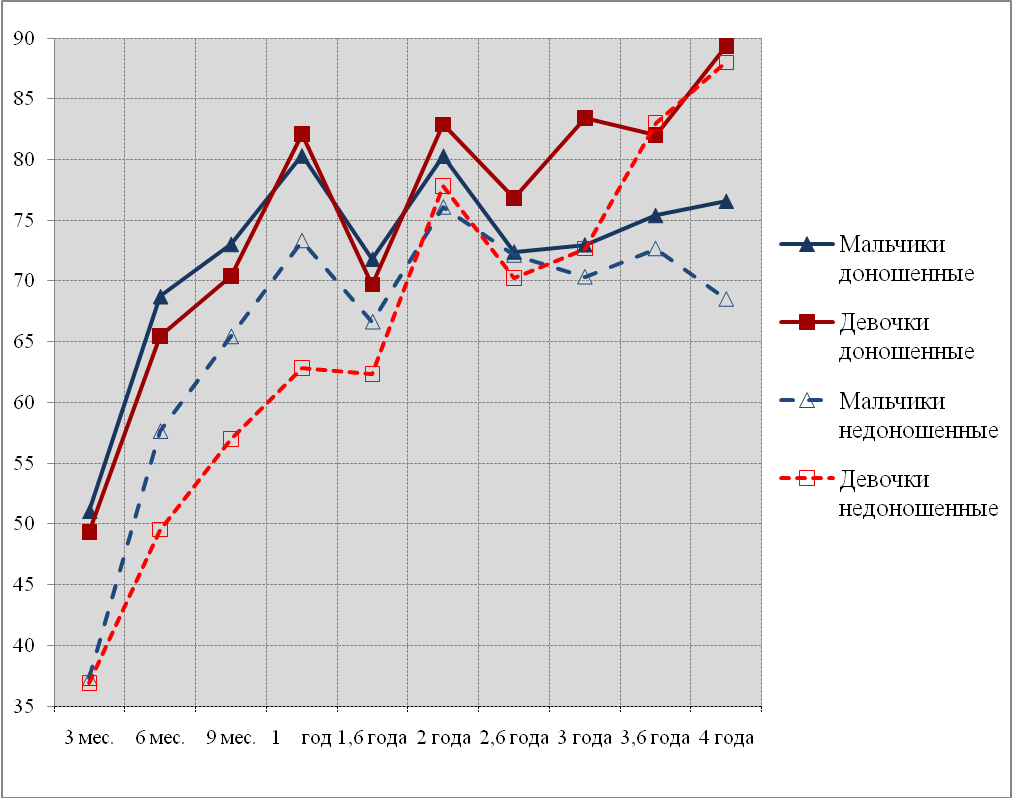

Целью нашего исследования было получение данных об уровне социального

развития детей в возрасте от 3-х месяцев до 4-х лет и проведение

сравнительного анализа социального развития доношенных и недоношенных

1-й степени (35- 37 неделя гестации) мальчиков и девочек,

воспитывающихся в Доме ребенка. Изучаемые дети не имели пороков

развития, грубой соматической патологии и нарушений

опорно-двигательного аппарата. Исследование проводилось в

Санкт-Петербургском ГУЗ «Психоневрологический дом ребенка №6»

Василеостровского района в течение более 6 лет (с ноября 2004 года по

настоящее время). Наблюдалась динамика развития у 109 мальчиков (84

доношенных и 25 недоношенных) и 58 девочек (46 доношенных и 12

недоношенных) в возрасте от 5 дней до 4-х лет. Диагностика уровня

социального развития детей проводилась в соответствии с эпикризными

сроками: на первом году жизни – ежемесячно, на втором году- 1 раз в 3

месяца, после 2-х лет- 1 раз в 6 месяцев. Дети обследовались по

модифицированной шкале измерения социальной компетенции Долла (Doll

E.) [1, с.82-91].

На базе имеющихся шкал была разработана авторская числовая шкала и

график развития ребенка, куда заносились результаты обследования. Это

позволило на каждого ребенка вычерчивать график индивидуального

развития. На основании собранного материала была составлена авторская

(Т.Ю. Рыжкова) сводная таблица социального развития. В ней были

отмечены наибольший и наименьший показатели, а также определён

средний показатель развития. Определение средних показателей развития

позволило брать на особый учет и контроль тех малышей, чьи показатели

были ниже средних. По средним показателям был изображён график

развития, на котором была отражена динамика социального развития

доношенных и недоношенных мальчиков и девочек. Исследование выявило

сходство и различия в развитии мальчиков и девочек, воспитывающихся в

условиях Дома ребенка. Это позволило более адекватно планировать

работу с детьми по стимуляции их социального развития.

Динамика социального развития детей, воспитывающихся

в условиях психоневрологического Дома ребенка № 6.

На представленных графиках социального развития

доношенных и недоношенных мальчиков можно наблюдать в 3-х месячном

возрасте значительное отставание уровня социального развития

недоношенных мальчиков от доношенных (на 12 баллов). Развитие всех

мальчиков в возрасте до 1-го года проходит по стремительно

нарастающей кривой. К 1,6 годам у них снижается темп развития. С 2-х

до 3-х лет наблюдается скачкообразное развитие как у доношенных, так

и у недоношенных мальчиков. В 2,6 года доношенные мальчики

незначительно опережают по уровню социального развития недоношенных

мальчиков (на 1 балл). К 4 годам это опережение становится отчётливым

(на 9 баллов).

Значительное отставание по уровню социального

развития недоношенных девочек от доношенных отмечается уже в возрасте

3-х месяцев. К 1 году это отставание нарастает и достигает 19 баллов.

Социальное развитие всех девочек в возрасте до 1-го года проходит по

стремительно нарастающей кривой. К 1,6 годам у них снижается темп

развития. С 2-х до 4-х лет наблюдается скачкообразное развитие как

доношенных, так и недоношенных девочек. В 3,6 года недоношенные

девочки незначительно опережают по уровню социального развития

доношенных (на 1 балл). К 4 годам доношенные девочки незначительно

(на 2 балла) опережают по уровню социального развития недоношенных

девочек.

При рассмотрении социального развития доношенных мальчиков и

доношенных девочек можно отметить следующее. В возрасте до 1 года оно

проходит у них по стремительно нарастающей кривой. В возрасте 3-х

месяцев доношенные девочки незначительно отстают по уровню

социального развития от мальчиков (на 2 балла). К 1 году доношенные

девочки незначительно опережают мальчиков (на 2 балла). К 1,6 годам у

мальчиков и девочек снижается темп развития. С 2 до 3 лет наблюдается

скачкообразное развитие, как у доношенных мальчиков, так и у

доношенных девочек. С 3 лет у доношенных мальчиков наблюдается

повышение уровня социального развития по плавно нарастающей кривой. У

доношенных девочек отмечается скачкообразное развитие. К 4 годам

доношенные девочки значительно опережают по уровню социального

развития доношенных мальчиков (на 12 баллов).

При сравнении социального развития недоношенных мальчиков и

недоношенных девочек выявляются следующие особенности. В возрасте до

1 года оно также как у доношенных детей, проходит по стремительно

нарастающей кривой. В 3-х месячном возрасте как мальчики, так и

девочки имеют равные показатели уровня социального развития. К 1 году

недоношенные мальчики значительно опережают по своим показателям

девочек (на 10 баллов). К 1,6 годам девочки и мальчики снижают темп

развития. С 2-х до 3-х лет наблюдается скачкообразное развитие, как у

недоношенных мальчиков, так и у недоношенных девочек. С 3 лет у

недоношенных девочек наблюдается повышение уровня социального

развития по нарастающей кривой. У недоношенных мальчиков отмечается

скачкообразное развитие. К 4 годам недоношенные девочки значительно

опережают по уровню социального развития недоношенных мальчиков (на

20 баллов).

Таким образом, проанализировав полученные данные, можно сделать

следующие выводы: у всех детей, воспитывающихся в

психоневрологическом Доме ребенка № 6, отмечается значительное

улучшение показателей уровня социального развития в возрасте с 3-х

месяцев до 4-х лет. Наблюдается отчётливая положительная динамика в

социальном развитии в возрасте до 1 года. Однако к полутора годам

регистрируется снижение темпов социального развития. Это объясняется

их адаптацией к новым условиям проживания в других группах с детьми,

в основном, старше их по возрасту. У всех детей с 1,6 до 3 лет имеет

место скачкообразный уровень социального развития. Следует

подчеркнуть, что девочки к 4 годам значительно опережают мальчиков по

уровню социального развития.

В заключение необходимо отметить, что результаты проведенных

исследований свидетельствуют о том, что уровень социального развития

детей, воспитывающихся в Доме ребенка ниже, чем домашних нормально

развивающихся сверстников. Тем не менее, у всех наблюдаемых малышей

констатировано значительное улучшение показателей социального

развития. Этому способствует своевременная диагностика уровня

социального и психомоторного развития детей по модифицированным

шкалам социального развития Долла (Doll

Е.). Всесторонняя оценка развития каждого ребенка позволяет более

адекватно реализовывать индивидуальные меры абилитации, направленные

на профилактику интеллектуально-личностной неполноценности.

Литература:

- Гордеев В.И., Александрович Ю.С. Методы исследования развития

ребенка: качество жизни (QOL) –

новый инструмент оценки развития детей. СПб.: Речь, 2001 Доклад: Аналитические материалы о положении детей в

Санкт-Петербурге. 2009 год. Санкт-Петербургское государственное

учреждение социальной помощи семьям и детям Комитет по социальной

политике Санкт-Петербурга. Правительство Санкт-Петербурга.

Региональный центр “Семья”.

Раздел доклада: 9. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения

родителей. Пункт: Дети, находящиеся на полном государственном

обеспечении в учреждениях системы здравоохранения, социальной защиты

населения и образования.Попов В.Н. Динамика психомоторного развития детей в связи с задачами

их абилитации в психоневрологическом доме ребёнка. Автореф. дисс.

канд. мед. наук. СПб, 1998.

Основные термины (генерируются автоматически): социальное развитие, девочка, мальчик, ребенок, нарастающая кривая, скачкообразное развитие, балл, возраст, социальное развитие детей, темп развития.

Похожие статьи

Эргопедагогика детей раннего возраста в условиях дома ребенка

Проводится сравнительный анализ развития и адаптации к социальным и бытовым

Для этого полученный ребенком балл делился на максимальный балл, который мог быть заработан по данному упражнению.

Развитие мелкой моторики у детей дошкольного возраста через…

Игра как средство развития личности ребенка младшего…

Детки разучивают движения и по команде взрослого начинают их выполнять, учитывая постоянно меняющийся темп, который задает ведущий.

Дошкольный возраст — это особенный период развития ребенка. Ребенок проводит в игре много времени.

Показатели возрастных, индивидуальных и половых особенностей…

Изучить возрастные особенности и развитие детей дошкольного возраста (3–7 лет).

Данный параметр у мальчиков в возрасте от 8 до 11 лет с таковым показателем у девочек увеличивается интенсивно и к этому периоду развития прирост составляет 4,8 % (от 9,57±0…

Характеристика физического развития школьников сельских…

Наиболее интенсивное развитие у девочек наблюдалось в возрасте 9–14 лет, когда отмечались наиболее высокие темпы нарастания основных тотальных размеров тела.

Проблема разноуровневого взросления девочек и мальчиков…

Объект исследования: развитие школьников подросткого возраста. Предмет исследования: психофизиологические особенности девочек и мальчиков подросткового возраста.

Задержка психического развития, как результат неправильного…

Обследование познавательного развития детей раннего… Задержка психического развития выступает наиболее частым проявлением нарушенного развития в дошкольном возрасте [2]. Задержка речевого развития (ЗРР) — понятие, которое отражает более медленные темпы…

Гендерные особенности детей в организации образовательного…

При этом социальный опыт и мальчиков и девочек в школах оказывается обедненным в

У девочек «скачок роста» начинается и кончается на два года раньше, чем у мальчиков.

Успеху этого процесса способствуют характерные особенности детей этого возраста.

Изучение строения детских фигур с целью проектирования…

В текущем столетии отмечается ускорение темпов физического развития детей и подростков — так называемая акселерация (от лат. acceleration — ускорение). Термином «акселерация» характеризуют явление ускорения роста и развития детей…

Значение формирования и развития статуса «ученик»…

() При этом социальный вектор развития задается в дошкольном и младшем школьном возрасте.

Хорошо изучены в педагогике, психологии процессы «скачкообразного» развития — кризисы развития, когда «внутренний ход детского развития завершил какой-то цикл и…

Источник