Божественный ребенок и развитие детей

Если мы не учитываем символическую реальность мифа и теряем веру в чудесное, то становимся чрезмерно естественно-научны и перестаем учитывать собственно человеческое в нас – символическую природу языка, мышления и психики в целом. Если потерять связь с Самостью (Божественный младенец как ее презентация) – с божественным ядром личности, то развитие человека сведется к физическому росту и социальной адаптации, к патогенезу, болезням и умиранию. Скукочища! Жизнь теряет смысл, теоретическая психология становится бездушной, а психологическая практика набором инструментов в руках мозгоправов. К счастью есть альтернатива и возможности говорить о полноте бытия в связи с мифологией.

Младенчество человека и богов

Мы не знаем, откуда приходит в мир душа новорожденного. Момент зачатия и рождения младенца наряду с известными биологическими аспектами является также темой сказочных и мифологических повествований. Есть рассуждения о том, что младенец приходит в мир с памятью об опыте прошлых жизней, но чтобы настоящая жизнь началась с чистого лица воспоминания о прежних жизнях и странствии души стирается. В новой жизни мы должны погрузиться в миф и будучи в мифологическом пространстве воссоединиться с тем, что было до нашего рождения. Не только умершие древние, но и вполне современные космогонические и антропогонические мифы на свойственном им поэтически-символическом языке рассказывают о том, как произошел Мир, с чего начинается история человечества и твоя персональная жизнь. В последнем особенно преуспели психологи и психоаналитики, занимающиеся теориями раннего развития ребенка.

Нам близка юнгианская трактовка происхождения и трансформаций психики.

Младенец рождается не только мальчиком или девочкой с определенной физической конституцией, но и с психической конституцией, которая разовьется в личность с определенными чертами характера в зависимости от того, какие архетипы будут активированы. Эта «не научная» на первый взгляд теория К.Г. Юнга на самом деле ничем не отличается в своей научности от теории наследственности и передачи генетического материала от родителей к детям.

Если мы могли бы как тот человек, глядящий на фотографию младенца угадывать в нем черты родителей и предполагать, как он будет выглядеть взрослым, видеть еще и его психические задатки. Не могу сказать, что это можно сделать со всей определенностью, но попробовать можно. В каждом новорожденном уже есть векторы архетипического развития и, зная жизнь его предков, можно предположить какие архетипы активируются в его жизни и кем он сможет стать.

На консультации девушка психолог рассказала, что общаясь на приеме с детьми она видит их сущность. Кто-то видится ей маленьким мудрецом, кто-то воином, кто-то одаренным особой способностью любить и пр. Она не делится своими видениями с родителями и коллегами, опасаясь, что этот ее дар будет расценен как ненормальность и она лишится работы. Между тем она рассказывала о том, что давно известно из мифологии – каждый рождается со своим предназначением, просто она может видеть это воочию.

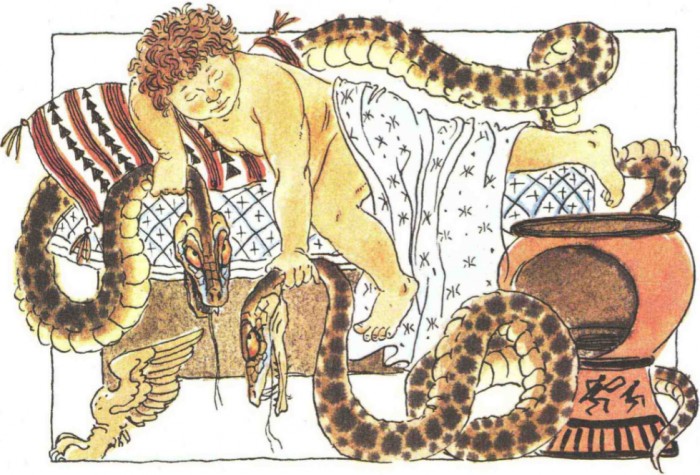

Едва образ ребенка появляется в мифологии, как он тут же замещается образом бога. Маленький Гермес сразу же становится Гермесом, маленький Геракл овладевает своей физической мощью и доблестью. Но богатства жизни и значения в творящем чудо ребенке ничуть не меньше, чем в бородатом боге (Кереньи К. в книге Юнг К.Г. Душа и миф: шесть архетипов).

Подробности про место, время и действие, связанные с божественным младенцем.

О месте и времени.

Сакральное место, где призраки и ангелы не отбрасывают Теней. Оно не определимо географически, так как находится во внутреннем мире. Это место мертвых и перехода мертвых в мир живых. Говорят, что портал открывается в дни летнего и зимнего солнцестояния, но в самом этом месте нет времени, прошлое настоящее и будущее соединяются здесь в текущем моменте. В самой глубокой части этого места открывается первозданный хаос, где нет ничего, что может быть названо и темнота темнее темного. Все на что хватало человеческого воображения это поместить в основание этого места черепаху – животное, известное в индусской, китайской и древнегреческой мифологии.

Это сакральное место материализуется в градостроении. Центр городов, начиная с древнеримских представлен т.н. mundus (этрусское – мир) – зданием, нижняя часть которого была посвящена духам предков с подземным хранилищем всего, что когда-либо рождалось. Если древнеримский пример обозначения центра покажется слишком далеким от нас, можно вспомнить мумифицированный труп вождя революции в центре столицы, символизирующий незыблемость рухнувшей советской империи. Или посмотреть на схему московского метро с кольцевыми и радиальными линиями, отходящими от центра.

Отсюда выходили все боги, полубоги, герои и мы (наша психика) вместе с ними. В мифологии это место связывают с пещерой в горе (материнская стихия Земли), с водоемами (женская стихия Воды) или в соединении обоих стихий как в мифе про Диониса-младенца, выброшенного на берег в сундуке вместе с мертвой матерью.

Отсюда трансгенерационная передача и наследственность родителей выходит в мир через рождение ребенка.

Действие

Интерес ребенка к первосцене – «что там делали мама с папой, чтобы я родился» выходит за рамки взаимоотношений конкретной женщины и конкретного мужчины. Ребенка, подростка, да и взрослого человека интересует не секс родителей, а вопросы более масштабного порядка – что это за мир и как он сотворен, что было до меня и почему я теперь такой? История и антропология изучают этот вопрос по костным останкам и следам хозяйственной деятельности человека, мифология придает смысл историческому процессу, а человек, ищущий ответы создает умпостигаемую картину своего рождения в психическом пространстве.

Мифы и история религий несут в себе информацию о том, что младенец близок к богам, а К.Г. Юнг с последователями говорят об архетипе Божественного (Предвечного) младенца как предзаданности, с которой нам приходиться иметь дело даже если мы не осознаем ее объективную реальность. Как писал К.Г. Юнг:

Во всей человеческой деятельности есть априорный факт, так называемая врожденная, досознательная и бессознательная индивидуальная структура души. Досознательная душа – например новорожденного младенца – отнюдь не пустой сосуд, который при благоприятных обстоятельствах может быть наполнен практически всем. Напротив, это чрезвычайно сложное и определенное индивидуальное бытие, которое кажется нам неопределенным только потому, что мы не можем наблюдать его непосредственно.

Наследственность родителей и всего рода уже отпечаталась в генах новорожденного и сформировала проект не только его будущей внешности, но и особенностей психики. С наследственностью мы получаем не только темперамент и грубый портрет будущей психики, но и архетипическую предзаданность личности – то, какие архетипы и когда будут активированы в жизни данного человека.

Самым первым активируется или не активируется архетип Божественного младенца (в момент зачатия, на каком-то месяце беременности?) Определенно, что само рождение связано с активацией этого архетипа, который сильнее всех рациональных доводов сознательного Я и планирования беременности. Кто-то рождается, чтобы жить несмотря ни на что, а кто-то умирает в младенчестве просто от того, что жизнь оставляет его.

Синдром внезапной детской смерти, СВДС (лат. mors subita infantum, англ. sudden infant death syndrome, SIDS) — внезапная смерть от остановки дыхания внешне здорового младенца или ребёнка до 1 года, при которой вскрытие не позволяет установить причину летального исхода.

В самое начало мы периодически возвращаемся в течение всей жизни в 15, 33, 51, 69 и кому повезет в 87 лет, чтобы произошел кардинальный апгрейд и начался новый виток жизни по спирали развития. С указанными годами связана возможность смерти (реальной или символической), в результате которой происходит кардинальная трансформация личности с выходом на новый уровень.

Тогда я оставил все что имел, и взял с собой лишь мудрость. Я достиг крайнего предела себя, ожидая божественного каприза, универсальной энергии, таинственного ветра, который дует в сторону немыслимого. Я ждал то, что заставит меня вращаться так, что первый взрыв нового цикла зацветет в моем сердце.

Я очень хорошо понял, что все, что начинается закончится, и все, что заканчивается, имеет начало. Я узнал также, что все, что идет вверх, должно спуститься вниз, и что все, что идет вниз, потом пойдет вверх. Я узнал очень хорошо, что все, что циркулирует, будет застаиваться, и все, что застаивается, начнет циркулировать. Бедность становится богатством, и богатство бедностью. И я приглашаю вас спокойно переходить от одного одного изменения к другому, я приглашаю вас объединиться с колесом жизни, принимая изменения с терпением,покорностью и смирением до момента пробуждения Сознания. Тогда все, что есть человек, трансформируется как куколка, в некую ангельскую стадию, когда реальность перестает вращался вокруг своей оси, и когда она взлетает куда-то сознанию Творца (А. Ходоровский).

Вернемся к Божественному младенцу и древним мифам, в которых мы узнаем о связи человека и богов или иначе, о связи личности (Эго-комплекса) и Самости. А также о том, какие архетипы могут быть потенциально заложены и активированы в процессе развития. Об этом нам сообщают античные и другие мифы о богах-младенцах.

Конечно, мы не повторяем их биографии тем более, что у богов и нет никакой биографии в нашем линейном понимании – родился, вырос, женился, состарился. Мы идем предначертанными путями, заданными архетипами с именами богов из разных пантеонов.

Мы вынашиваемы не только матерью, но и тем или иным архетипом – находимся в сфере его влияния.

Кто-то как младенец Дионис будет плыть по жизни как на дельфине с арфой в руках, кто-то уже с первых лет будет лучезарен, умен и точен, как будто наделен золотыми стрелами Аполлона, кто-то как крылатый Эрос будет игрив и легок, что бы ни происходило в его жизни.

Какая-то девочка уже в три года ничего не зная про фаллос Урана и рождение Афродиты захочет во что бы то ни стало быть красивой, нравиться, а достигнув нужно возраста вдохновлять героев на продолжение рода.

Другая девочка воплотит в себе черты богинь дочерей: независимой Артемиды, лидером команды женского баскетбола, блистательной Афиной – эффектной и эффективной на любом мужском поприще, украденной Аидом Персефоны – царицей мира мертвых в центральной городской библиотеке или женой криминального авторитета, собирающей антиквариат.

Или родится девочка Гера, чей талант в полной мере раскроется лишь в роли жены всеми почитаемого мужа, рядом с которым она будет тренировать осмотрительность, ревность и жестокость к соперницам. Или родится та, чье призвание как у Деметры рожать, объединять вокруг себя и любить детей, мужей, дальних и близких родственников, пациентов, клиентов и пр. незнакомцев.

Какой-нибудь трехлетний малыш как тот Геракл задушит если не Немейского льва, то хомячка и это будет первый в его жизни подвиг.

А другой ребенок родится, чтобы взять на себя ответственность за иерархию и порядок в родительской семье. Как Зевс – «самый большой мальчик» среди богов младенцев, рожденный на горе Дикт, он будет обладать хорошей дикцией, станет большим человеком, превратится в диктатора и с высоты Олимпа будет диктовать правила своему окружению.

А может условия рождения и жизненные коллизии активируют архетип отцовства нижнего мира и ребенок вступит на путь богов подземного мира – Аида, Гадеса, Ведиовиса (негативный аспект Юпитера). Таких же отцов как и Зевс, но представляющих темную безответственную сторону силы.

И да, все эти предпосылки и дарования при внимательном взгляде на ребенка будут заметны еще до того, как ребенок пойдет в детский сад.

_______________________________________

Что еще интересного нам могут рассказать мифы о Божественном ребенке читайте в последующих статьях. Подписывайтесь, чтобы не пропустить.

Источник

Учебная деятельность для ребенка есть первая социально нормированная деятельность, в которую ребенок включается в организованном порядке. Изменяется его социальная позиция.

Отношение к учебе значительно изменяется от второго к пятому классу, причем эти изменения ярко выражены при переходе из начальной в неполную среднюю школу. Так, если во 2–3 классах, отвечая на вопрос: «Любишь ли ты учиться?», практически все дети дают положительные ответы, то в 4 и 5 классах их число заметно уменьшается, многие отвечают неопределенно или как-то оговаривают положительные ответы. Такое изменение отношения к учебе характеризуется, судя по анализу мотивировок детей, неудовлетворенностью и снижением интереса к ряду предметов, субъективным ощущением утомления, перегруженности, увеличения трудностей (2. 65).

Испытывают изменения и представления детей о себе. Если для младших школьников в целом характерно равновесие позитивных и негативных суждений о себе, то у пятиклассников общая картина суждений о себе резко изменяется. Происходит бурный рост негативных самооценок. Треть опрошенных пятиклассников дали себе полностью отрицательные характеристики. В ответах – недоумение, растерянность, они как бы не узнают самих себя. Даже если школьники этого возраста и отмечают в себе положительные черты, отрицательное в оценках явно преобладает (5. 74).

Изменение поведения и самооценки подростков связано с изменением движущих сил. Подростковый возраст – это эпоха полового созревания, эпоха созревания биологических и культурных потребностей. Созревающий в биологическом отношении подросток теряет связь со средой. Изменяется вся система отношений. Те вещи, явления, которые еще вчера не играли никакой существенной роли в жизни ребенка, выступают на первый план. Мир наполняется новым смыслом. Наступает новый кризис в развитии.

В период кризиса тринадцати лет наблюдается падение школьной успеваемости, ухудшение прежде установленных навыков, особенно когда перед ребенком развертывается продуктивная работа творческого характера. Расширяется круг вещей, имеющих побудительную силу. Сферы деятельности, прежде нейтральные, теперь определяют поведение. Вместе с новым внутренним миром для подростка возникает, по существу, и совершенно новый внешний мир (2. 20–21). Этот период в целом характеризуется двумя основными чертами: во-первых, это есть период ломки и отмирания старых интересов и, во-вторых, период вызревания новой биологической основы, на которой развиваются новые интересы.

Кризис тринадцати лет – это фаза, в течение которой подросток изживает свое детство, фаза крушения прежних интересов, фаза общей неопределенности и раздражимости, повышенной возбудимости, быстрой утомляемости, острых и резких колебаний настроения, протеста, крушения авторитетов.

Кризис тринадцати лет можно назвать фазой второго негативизма или фазой отрицания. Подросток как бы отталкивается от среды, у него проявляется негативная установка по отношению к окружающему, к тому, что еще недавно составляло предмет его интереса. Иногда негативизм протекает более мягко, иногда проявляется в форме раздражительной активности. Наряду с субъективными переживаниями (угнетенным состоянием, тоской, подавленностью, которые проявляются в записях, сделанных в дневниках, обнаруживающих внутреннюю, интимную жизнь подростка) эту фазу характеризуют враждебность, склонность к ссорам, нарушение дисциплины (2. 27). Негативизм в этом возрасте может и не наблюдаться совсем, но изменение интересов происходит всегда. Становится иным круг чтения, меняется отношение к другому полу, к различным видам деятельности и др. Наряду с кризисными изменениями происходят стабилизация прежних приобретений и оформление зарождающихся элементов взрослого человека.

Основным новообразованием этого периода, по мнению Л.С. Выготского, является овладение подростком процессом образования понятий, переход к высшей форме интеллектуальной деятельности – к мышлению в понятиях (2. 52). Мышление в понятиях приводит к пониманию действительности, с помощью слов человек начинает понимать себя. Происходит переход от сознания к самосознанию, которое проявляется в виде размышлений над собственными переживаниями, ощущениями, мыслями.

Вера и дела благочестия – главная цель христианского воспитания

Рассматривая школьные годы жизни ребенка, святитель Феофан обращает особое внимание на сохранение благоприобретенного и на то, чтобы порядок обучения не был противоположен имеющемуся настроению, иначе все, что создавалось ранее, будет разорено. Детей-учеников, как и младенцев, необходимо оградить благочестием окружающих, церковностью, таинствами и продолжать благотворно воздействовать на их тело, душу и дух. Обучение надо строить так, чтобы было видно, что главное, а что подчиненное. Главным должно быть изучение веры, лучшее время следует назначать на дела благочестия, и в случае выбора им должно отдавать преимущество над научностью. Пусть одобрение заслуживает не одна успешность в науках, а также вера и добронравие. Надо так расположить дух учеников, чтобы у них не погасло убеждение, что главное у нас дело есть Богоугождение, а научность – придаточное качество, случайность, годная лишь на время настоящей жизни. И потому не следует ее ставить так высоко и в таком блестящем виде, чтобы она занимала все внимание и поглощала всю заботу. Нет ничего ядовитее и гибельнее для духа христианской жизни, как эта научность и исключительная о ней забота. Она прямо ввергает в охлаждение и потом навсегда может удержать в нем, а иногда еще и присовокупить разврат, если встретятся благоприятные тому обстоятельства.

Обратим внимание на дух преподавания и на то, каковы воззрения на предметы обучения. Должен быть непреложный закон, чтобы всякая преподаваемая христианину наука была пропитана христианскими началами, и притом православными. Всякая наука тогда только и будет истинною наукою, если исполнит это условие.

Если в таком порядке вести обучение, чтобы вера и жизнь в духе веры высились над всем и по образу занятий, и по духу преподавания, то нет сомнения, что положенные в детстве начала не только будут сохранены, но и возрастут, укрепятся и придут в соразмерную зрелость.

Если в таком порядке вести воспитание человека с первых лет, он будет привыкать к мысли о том, что на нем лежит обязанность пред лицом Бога и Спасителя нашего жить и действовать по Его заповедям. Он будет понимать, что все другие дела и занятия уместны только в продолжение настоящей жизни и что есть другое место жительства, другое Отечество, к которому и надо устремлять все свои мысли и все свои желания. С возрастанием каждый естественно доходит до сознания, что он человек. Но если к его естеству привито новое, благодатное, христианское начало в самый первый момент пробуждения сил и их движения (в крещении), если потом во всех точках развития этих сил новое начало не только не уступало первенства, а напротив, всегда преобладало, давало как бы всему форму, то, приходя к сознанию, человек вместе с тем найдет себя действующим по христианским началам, найдет себя христианином. А это и есть главная цель христианского воспитания, чтобы человек вследствие его сказал себе, что он христианин. Если, придя в полное самосознание, он скажет: «Я – христианин, обязанный от Спасителя и Бога жить так, чтобы удостоиться блаженного общения с Ним и избранными Его в жизни будущей», – то уже самостоятельно будет хранить и возгревать дух благочестия, в котором ходил и прежде, по чужому руководству.

Осознанный выбор христианской жизни как результат разумной самостоятельности

Должен быть особый момент в жизни, когда необходимо возобновить в сознании все обязательства христианства и наложить на себя их как непреложный закон. В крещении они были приняты несознательно, потом были хранимы более чужим умом, по чужому настроению и в простоте. Теперь сознательно должно положить на себя благое иго Христово, избрать христианское житие, посвятить себя Богу, чтобы потом все дни жизни служить ему с воодушевлением. Здесь человек собственной волей начинает жизнь христианскую. Она была в нем и прежде, но исходила не от его лица. Теперь он сам начинает действовать в духе христианина. Человек становится вполне человеком, когда приходит к самопознанию и разумной самостоятельности, когда становится полным владыкой и распорядителем своих мыслей и дел, держится каких-либо мыслей не потому, что другие ему передали их, а потому, что он сам находит их верными. Потому ему и здесь необходимо быть разумным, только свою разумность он должен обратить в пользу святой веры. Пусть разумно убедится, что исповедуемая им святая вера есть единственный верный путь спасения и что все другие пути, не согласные с ним, ведут к погибели. Не слепым исповедником быть нужно человеку, а сознающим, что, поступая так, он действует как должно. Все это он и сделает, когда сознательно наложит на себя благое иго Христово.

Сознавший себя христианином, сознательно решивший жить по-христиански пусть теперь сам хранит со всем тщанием принятые от прежнего возраста совершенство и чистоту жизни, как прежде хранили ее другие. Как хорошо и спасительно не только воспитанием быть настроенным по-христиански, но и с возрастом, прежде вступления в юношеские годы осознать себя и решиться быть христианином. (1. 44–48)

Литература

1. Феофан Затворник, святитель. Путь ко спасению. – М., 1899.

2. Выготский Л.С. Собрание сочинений в 6 т. – М., 1984. – Т. 4.

3. Зворыгина Е.В. Первые сюжетные игры малышей. – М., 1988.

4. Колесов Д.В., Мягков И.П. Учителю о психологии и физиологии подростка. – М., 1986.

5. Психология современного подростка. – М., 1987.

Автор: архимандрит Георгий (Шестун)

Источник: сайт “Русская народная линия”

Источник