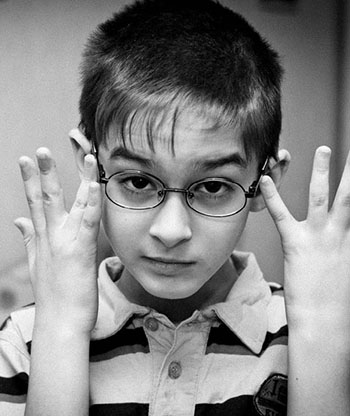

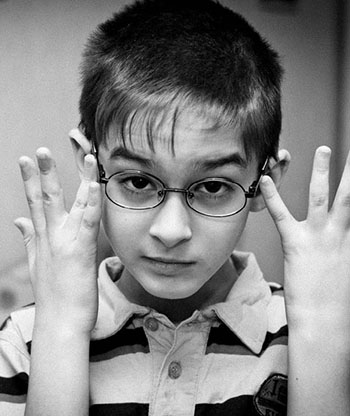

Аутизм ребенок развитие помощь

По данным Всемирной организации здравоохранения, расстройства аутистического спектра встречаются примерно у каждого 160-го ребенка. Благодаря ранней диагностике выявить аутизм можно примерно с двух лет, и чем раньше это произойдет – тем лучше. Художник-иллюстратор, графический дизайнер Мария Бронштейн (мама шестилетнего Гриши) и директор АНО «Открытый город» Анна Клещева (мама девятилетнего Гриши) поделились с «Медузой» своим опытом – и рассказали, как жить родителям после того, как стал известен диагноз их ребенка.

Этот материал публикуется в рамках программы поддержки благотворителей MeduzaCare. В апреле 2019 года мы рассказываем об аутизме.

Вы узнали, что у ребенка РАС. Что делать?

Мария Бронштейн: Во-первых, надо позволить себе переживать и горевать. Но не отрицать проблему. Я завела дневник про сына: сначала вела его каждый день. С момента постановки диагноза прошло три года, и когда мне грустно, я смотрю, что было год назад – и вижу прогресс, так что вести дневник очень полезно.

Чтобы не потеряться в информации, лучше зарегистрироваться в каком-то сообществе, например в группе «Аутизм. Форум родителей и профессионалов», и написать туда – многие поддержат и откликнутся. Помните, что не стоит бросаться на [коррекции].

Безусловно, ваша жизнь будет другой. Но это не конец, а начало нового пути: сложного, трудного, но интересного. Он принесет много новых знаний и много новых людей. Аутизм можно и нужно корректировать, помогайте ребенку там, где ему трудно. И чем раньше и интенсивнее начнутся вмешательства, тем больше можно сделать.

Что нужно делать в первую очередь, сразу после того, как стало известно о диагнозе?

Мария: Нужно поговорить с родными. Обязательно поговорить с братьями и сестрами, если они есть, и объяснить, что такое аутизм. Им тоже трудно, и чем больше вы будете разговаривать друг с другом, тем легче вам будет решать проблему. Но знайте, что на самом деле ничего не поменялось. Ваш ребенок остается любимым и родным. И хорошо, что теперь вы знаете, что с ним, потому что теперь понятно, куда дальше двигаться.

Анна Клещева: Я всегда советую сначала сесть и собраться с мыслями. Реабилитация аутизма – это не спринт, а очень длинный марафон. Чтобы его успешно пройти, важно распределять силы и возможности. Не сразу понятно, какие проблемы надо решать в первую очередь. Иногда неудачное место или метод реабилитации могут скорее навредить, чем помочь. Поэтому очень важно взвешивать каждое решение.

Если до постановки диагноза ребенок не прошел тщательное медицинское обследование, обязательно сделайте это. То, что у ребенка аутизм, не значит, что у него нет проблем со слухом, зрением, нервной системой или ЖКТ. Ваш ребенок вряд ли сможет внятно сообщить вам о боли, поэтому очень внимательно следите за его физическим состоянием.

И чем быстрее и грамотнее будет педагогическое вмешательство, тем выше ваши шансы на успешную реабилитацию.

Как рассказать о диагнозе родственникам и близким?

Мария: Расскажите как есть. Объясните, что есть методики помощи, и что теперь нужно их освоить и применить. Не все родственники принимают сразу – меня очень злило и расстраивало, что они говорили: «Ерунда, ничего у него нет». Или: «Не говори при мне этого слова “аутизм”». Надо сразу дать понять, что аутизм есть, и это не подвергается сомнению и обесцениванию.

Если родные не готовы стать частью терапевтической команды – хорошо, они могут помочь любым удобным способом. Наша бабушка, например, тоннами делает любимые котлетки внука и варит его любимый суп, но (прикладной анализ поведения) она так и не приняла. Дедушка просто любит [внука]. Тети приходят поиграть. Не надо обижаться и сердиться на них, но важно объяснить, что вам нелегко, и любая помощь и понимание – уже большое дело. Если они готовы быть в команде, дайте им почитать, посмотреть все, что читаете и смотрите сами.

Анна: Аутизм – дело коллективное. Чтобы справиться с ним, недостаточно усилий одних родителей. Безусловно, все родственники и знакомые должны знать, что поведение и проблемы вашего ребенка – это не «плохое воспитание и равнодушие родителей», а объективная проблема. Они – ваши потенциальные помощники и соратники в борьбе.

Но это в теории. А на практике спокойно рассказывать об аутизме даже самым близким людям можно только тогда, когда ты сам полностью принял диагноз. Это процесс, который каждый родитель проходит с разной скоростью, но если этого не сделать, любой разговор на эту тему превращается в пытку.

Татьяна Морозова, клинический психолог, эксперт фонда «Обнаженные сердца» рассказывает, как могут помочь другие члены семьи:

1. Примите аутизм и не скрывайте его. Это не болезнь и не производственный брак. Человек с аутизмом просто другой.

2. Постарайтесь узнать об аутизме как можно больше. Ищите достоверную информацию, обращайтесь в родительские организации и к людям с аутизмом, готовым делиться опытом.

3. Помогите ребенку или взрослому понять свой аутизм – себя и свои особенности. Это важно любом возрасте.

4. Давайте ребенку возможность выбирать – там, где это возможно и соответствует возрасту. Это развивает ответственность и самостоятельность, а также повышает уровень самоуважения.

5. Родители ребенка с аутизмом должны работать и отдыхать, встречаться с друзьями, иметь свои увлечения. Другие члены семьи могут провести время с ребенком, устроить совместный обед, пойти в парк, кино, театр – это не только развлечения, но и возможность обрести особенную близость.

6. Не осуждайте и уважайте решения родителей ребенка с аутизмом. Поддерживайте их. Не сравнивайте детей.

7. Выделите отдельное время для каждого ребенка в семье: как типично развивающегося, так и для ребенка с аутизмом.

8. Дети с аутизмом предпочитают рутину, повторяющиеся события, поэтому найдите одну вещь, которую вы можете делать вместе. Используйте стратегии родителей. Если родители ребенка дома используют дополнительную коммуникацию или визуальную поддержку (картинки, коммуникационные доски, устройства с синтезатором речи), попросите их научить вас этим подходам.

9. Братья и сестры детей с аутизмом нуждаются не в жалости или сочувствии, а в том, чтобы их понимали и давали возможность просто побыть детьми.

10. Не давайте советов. Семьям детей с аутизмом и так дают гораздо больше советов, чем другим.

Что надо объяснить самому ребенку – и как?

Мария: Объясните ребенку его состояние, если ему уже восемь-девять лет, и если он сам чувствует дискомфорт, понимает, что отличается от других. Надо объяснить так, чтобы он понял, что это не недостаток, а лишь его особенность – как близорукость или любое другое состояние, при котором не все так, как у большинства.

Анна: У вас есть время подготовиться к этому разговору. Диагноз обычно ставят в очень раннем возрасте, а вопросы о том, «что со мной не так» начинают задавать ближе к подростковому периоду, если позволяют коммуникативные навыки. Все люди с аутизмом очень разные, поэтому одного рецепта нет. Скорее всего, это должен быть очень честный и логичный рассказ, может быть, в картинках.

Каких специалистов надо искать – и как? Нужно ли искать других родителей, оказавшихся в такой ситуации?

Мария: Нужно искать методики и куратора (или супервизора), который будет писать и корректировать программу вашего ребенка. Если позволяют финансы, ищите . И, конечно, вы будете заниматься с ребенком сами. Нужно заниматься спортом – это важно, потому что обычно дети с РАС плохо чувствуют свое тело. тоже важна. Нужен логопед-дефектолог, игровой терапевт, возможно, групповые занятия. После четырех-пяти лет очень хорошо найти нейропсихолога. К сожалению, всю команду, как правило, выстраивает сам родитель – методом проб и ошибок. И конечно же, нужно искать других родителей.

Анна: Я всегда говорю, что сообщество родителей детей с аутизмом – одно из самых важных достижений современного человечества. Врачи, специальные педагоги и многочисленные прикладные специалисты никогда не добились бы таких результатов, если бы не сила воли и желание семей.

Это информация и постоянная психологическая поддержка. Сообщество всегда посоветует специалистов, оно следит за новейшими исследованиями. Именно благодаря родителям появилось множество социальных проектов, которые помогают детям с аутизмом.

Кажется, специалист вам не подходит – но как это точно понять и что делать в этой ситуации? Каких специалистов нужно точно избегать?

Мария: Если вы не видите, что ребенку комфортно, если ребенок не хочет заниматься и боится, если специалист разговаривает свысока, не разрешает присутствовать на занятии, если вам самому некомфортно рядом – уходите без сожаления. Иногда ребенок отказывается заниматься и с хорошим педагогом, но такой специалист будет что-то предпринимать, чтобы увлечь ребенка.

Анна: У каждого родителя есть некоторые приметы, по которым можно узнать «не своего» специалиста. Для меня лично – это отсутствие профессиональной этики. Если специалист обесценивает ваш опыт, это точно не тот человек, который вам нужен. Аутизм не терпит формального подхода. Только полное включение в проблему может принести результат.

- «Мама, вы видите, что он вас ни в грош не ставит?»

- «А вы знаете, что ваш ребенок никогда не заговорит?»

- «Прогноз у вас неблагоприятный»

- Если специалист называет вас «мамочка» или «женщина», обесценивает вас и ваш опыт.

- Обещает «полное излечение» и назначает диеты без показаний.

Где искать информацию о РАС? Кому доверяют родители?

Мария: Посмотрите цикл лекций Елисея Осина, там все очень подробно, ясно и правильно. Он действительно разбирается в проблеме. Книги: «Ребенок и сенсорная интеграция. Понимание скрытых проблем развития» Джин Айрес, «Игнат и другие» Юлии Мазуровой и Дениса Билунова, «Игры и занятия с особым ребенком» Сары Ньюмен, «На ты с аутизмом» Стенли Гринспена – про игровую терапию , «Идет работа» (еще есть диски, редактор – Лиф Рон), «Денверская модель раннего вмешательства» (Роджерс, Доусон, Висмара) – про ПАП. Сайты: фонд «Выход», «Особые переводы» – здесь много нужных статей, РОО «Контакт» – здесь могут помочь и проконсультировать. Фильмы: «Мозг Уго» (документалка про синдром Аспергера), «В космосе чувств не бывает».

Анна: Больше всего информации – в группах в фейсбуке: фонд «Выход», «Планета аутизм», «Центр проблем аутизма». Еще есть центры изучения аутизма: МИП (Московский институт психоанализа), Новосибирский университет, АНО «Физическая реабилитация» в Питере, «Центр проблем аутизма» в Москве.

Как понять, что выбранные методики помогают? Как убедиться в том, что есть прогресс?

Мария: Я бы применила во всем, чем ребенок занимается. Идеально, если все специалисты будут в курсе этого, тогда будет полное включение. Я вывела для себя правило: все что ребенка радует – его развивает. Он должен получать удовольствие от занятий. Особенно вначале, когда его надо «вытянуть» к нам.

Если он начинает лучше понимать, интересоваться, радоваться, чувствовать свое тело, то все работает. За этим как раз удобно следить в дневнике, в ПАП вообще все просто: там есть программа, вы видите, с какой скоростью ребенок ее осваивает и вычеркиваете пройденные пункты.

Анна: Стоит опираться только на те методики, которые научно доказаны. В педагогике – это ПАП. Правильный метод всегда должен давать улучшение поведения и появление новых навыков: «раньше не делал – теперь делает», «раньше не умел – теперь умеет». Как правило, если метод подходит, то первые результаты видны очень быстро – месяц, и будут улучшения. Любое ухудшение состояния (например, возникло новое нежелательное поведение, агрессия, ухудшилось физическое состояние) – это повод сразу же отказываться от методики.

Может ли государство как-то помочь? Что говорит об этом ваш опыт?

Мария: Пока у нас есть возможность оплачивать все наши занятия, к помощи государства мы не прибегаем. Я не верю в эту помощь.

Анна: Государство помочь может, но пока очень плохо и мало. Единственная гарантированная помощь – это пенсия по инвалидности, которую я всем советую обязательно оформлять. Пока у вас не будет инвалидности, государство вас не увидит – и не поможет.

Государственная система реабилитации очень неповоротлива, она медленно реагирует на изменения. Поэтому государственный реабилитационный потенциал пока близок к нулю. Родители все меняют сами, сообща.

Как помочь себе?

Мария: Мне помогают встречи с друзьями. Можно и нужно ухаживать за собой: парикмахер, косметолог и массажист – ваши лучшие терапевты. А также походы в кино, в магазины или в музей. Посвящайте время мужу. Кому-то потребуется помощь психолога – в этом нет ничего постыдного. Как и в ничегонеделании: если ребенок просто гуляет, возится с вами на кровати или смотрит мультики. Это прекрасно.

Анна: Главная задача родителя – не надорваться в процессе войны с аутизмом. Примите, что вам нужна постоянная психологическая помощь, вы не робот и нуждаетесь в отдыхе, вы просто обязаны время от времени отвлекаться от проблем аутизма и заниматься чем-то, что не связано с ним. «Вашему ребенку нужна здоровая и счастливая мама», – это не просто красивая фраза. Без родителей ребенок с аутизмом в буквальном смысле обречен.

Источник

- Что такое аутизм?

- Причины развития аутизма

- Симптомы аутизма

- Речь при аутизме

- Интеллект при аутизме

- Поведение при аутизме

- Синдром гиперактивности при аутизме

- Нарушения в эмоциональной сфере при аутизме

- Особенности развития детей с аутизмом

- Инвалидность при аутизме

- Виды аутизма

- Синдром аутизма

- Ранние признаки аутизма

- Диагностика аутизма

- Терапии аутизма

- Программы по аутизму

- Рекомендации по аутизму

Симптомы аутизма

Клиническая картина аутизма очень разнообразна. В основном ее определяют такие параметры как неравномерное созревание психической, эмоционально-волевой и речевой сферы, стойкие стереотипы, отсутствие реакции на обращение. Дети с аутизмом отличаются своим поведением, речью, интеллектом, а также своим отношением к окружающему миру.

Симптомами при аутизме являются:

- патология речи;

- особенности развития интеллекта;

- патология поведения;

- гиперактивный синдром;

- нарушения в эмоциональной сфере.

Речь при аутизме

Особенности речевого развития отмечаются в 70 процентах случаев аутизма. Нередко отсутствие речи является первым симптомом, по поводу которого родители обращаются к дефектологам и логопедам. Первые слова в среднем появляются к 12 – 18 месяцам, а первые фразы (но не предложения) к 20 – 22 месяцам. Однако появление первых слов может запаздывать и до 3 – 4 лет. Даже если словарный запас ребенка к 2 – 3 годам и соответствует норме, на себя обращает внимание тот факт, что дети не задают вопросов (что характерно для маленьких детей), не говорят о себе. Обычно дети напевают или бормочут что-то невнятное.

Очень часто ребенок прекращает говорить уже после того, как речь сформировалась. Несмотря на то, что словарный запас ребенка с возрастом может обогащаться, речь редко используется для общения. Дети могут вести диалоги, монологи, декларировать стихи, но не используют слова для коммуникации.

Характеристиками речи у детей-аутистов являются:

- эхолалии – повторения;

- шепотная или, наоборот, громкая речь;

- метафорический язык;

- игра слов;

- неологизмы;

- необычная интонация;

- перестановка местоимений;

- нарушение мимической экспрессии;

- отсутствие реакции на речь других.

Эхолалией называется повторение ранее произнесенных слов, фраз, предложений. При этом сами дети не способны строить предложения. Например, на вопрос «сколько тебе лет», ребенок отвечает – «сколько тебе лет, сколько тебе лет». На предложение «пойдем в магазин», ребенок повторяет «пойдем в магазин». Также дети, страдающие аутизмом, не используют местоимение «я», редко обращаются к родителям со словами «мама», «папа».

В своей речи дети часто используют метафоры, образные обороты, неологизмы, что придает причудливый оттенок разговору ребенка. Очень редко используются жесты и мимика, что затрудняет оценку эмоционального статуса ребенка. Отличительной особенностью является то, декларируя и скандируя большие тексты, дети с трудом могут начать разговор и поддерживать его в дальнейшем. Все эти особенности речевого развития отражают нарушения в коммуникативных сферах.

Стержневым нарушением при аутизме является проблема понимания обращенной речи. Даже при сохраненном интеллекте дети с трудом реагируют на обращенную к ним речь.

Кроме проблем с пониманием речи и сложностью с ее применением, у детей-аутистов нередко присутствуют дефекты в речи. Это могут быть дизартрии, дислалии и другие нарушения развития речи. Дети часто растягивают слова, ставят ударения на последних слогах, при этом сохраняя лепетную интонацию. Поэтому очень важным моментом в реабилитации таких детей являются логопедические занятия.

Интеллект при аутизме

У большинства детей-аутистов выявляются особенности познавательной деятельности. Вот почему одной из проблем аутизма является его дифференциальная диагностика с задержкой психического развития (ЗПР).

Проводимые исследования показали, что интеллект детей-аутистов в среднем ниже, чем у детей с нормальным развитием. В то же время, показатель интеллекта у них выше, чем при умственной отсталости. Одновременно с этим отмечается неравномерность интеллектуального развития. Общий багаж знаний и способность понимать некоторые науки у детей-аутистов ниже нормы, в то время как словарный запас и механическая память развиты выше нормы. Мышление характеризуется конкретностью и фотографичностью, однако гибкость его ограничена. Дети-аутисты могут проявлять повышенный интерес к таким наукам как ботаника, астрономия, зоология. Все это говорит о том, структура интеллектуального дефекта при аутизме отличается от структуры при умственной отсталости.

Способность к абстракции также ограничена. Снижение школьной успеваемости во многом обусловлено поведенческими аномалиями. Дети с трудом концентрируются, часто проявляют гиперактивное поведение. Особенно тяжело приходится там, где необходимы пространственные понятия и гибкость мышления. В то же время, 3 – 5 процентов детей с расстройствами аутистического спектра демонстрируют один или два «особых навыка». Это могут быть исключительные математические способности, воссоздание сложных геометрических фигур, виртуозная игра на музыкальном инструменте. Также дети могут обладать исключительной памятью на цифры, даты, имена. Таких детей еще называют «аутистами-гениями». Несмотря на наличие одной или двух таких способностей все остальные признаки аутизма сохраняются. В первую очередь, доминирует социальная изоляция, нарушение коммуникации, трудности в адаптации. Примером такого случая является фильм «Человек дождя», повествующий об уже взрослом гении-аутисте.

Степень интеллектуальной задержки зависит от вида аутизма. Так, при синдроме Аспергера интеллект сохраняется, что является благоприятным фактором для социальной интеграции. Дети в этом случае способны окончить школу и получить образование.

Однако более чем в половине случаев аутизм сопровождается снижением интеллекта. Уровень снижения может быть разным – от глубокой до легкой задержки. Чаще же (60 процентов) отмечаются умеренные формы отставания, в 20 процентах – легкие, в 17 процентах – интеллект в норме, и в 3 процентах случаев – интеллект выше среднего.

Поведение при аутизме

Одной из основных характеристик аутизма является нарушение коммуникативного поведения. Поведение детей-аутистов характеризуется замкнутостью, изолированностью, отсутствием навыков приспособления. Дети-аутисты, отказываясь от общения с внешним миром, уходят в свой внутренний мир фантазий. Они с трудом уживаются в компании детей и в целом не переносят места скопления людей.

Характеристиками поведения детей с аутизмом являются:

- аутоагрессия и гетероагрессия;

- приверженность к постоянству;

- стереотипии – двигательные, сенсорные, вокальные;

- ритуалы.

Аутоагрессия в поведении

Как правило, в поведении преобладают элементы аутоагрессии – то есть агрессии против самого себя. Такое поведение ребенок проявляет, когда его что-то не устраивает. Это может быть появление нового ребенка в окружении, смена игрушек, смена обстановки места. При этом агрессивное поведение ребенка-аутиста направлено на самого себя – он может ударять себя, кусать, бить по щекам. Аутоагрессия может переходить и в гетероагрессию, при которой агрессивное поведение направлено на окружающих. Такое деструктивное поведение является своеобразной защитой от возможных изменений привычного уклада.

Наибольшую трудность в воспитании ребенка-аутиста представляет поход в общественное место. Даже если дома ребенок не проявляет никаких признаков аутистического поведения, то «выход в люди» является стрессовым фактором, который провоцирует неадекватное поведение. При этом дети могут совершать неадекватные поступки – бросаться на пол, бить и кусать себя, визжать. Крайне редко (почти в исключительных случаях) дети-аутисты спокойно реагируют на перемены. Поэтому перед выходом в новое место родителям рекомендуется ознакомить ребенка с предстоящим маршрутом. Любая смена обстановки должна осуществляться поэтапно. Это, в первую очередь, касается интеграции в детский сад или школу. Сначала ребенок должен ознакомиться с маршрутом, потом с местом, где ему предстоит проводить время. Адаптация в садике проводится, начиная с двух часов в день, постепенно увеличивая часы.

Ритуалы в поведении детей-аутистов

Такая приверженность к постоянству касается не только окружающей обстановки, но и других аспектов – еды, одежды, игры. Стрессовым фактором может выступать смена блюда. Так, если ребенок привык кушать кашу на завтрак, то поданный внезапно омлет, может спровоцировать приступ агрессии. Прием пищи, надевание вещей, игра и любая другая деятельность нередко сопровождается своеобразными ритуалами. Ритуал может заключаться в определенном порядке подачи блюд, мытья рук, вставания из-за стола. Ритуалы могут быть совершенно непонятными и необъяснимыми. Например, потрогать плиту, перед тем как сесть за стол, попрыгать, перед тем как лечь спать, зайти на крыльцо магазина во время прогулки и так далее.

Стереотипии в поведении детей аутистов

Поведение детей-аутистов вне зависимости от формы заболевания отличается стереотипностью. Различают двигательные стереотипии в виде раскачиваний, кружений вокруг своей оси, прыжков, кивков, движений пальцами. Для большинства аутистов характерны атетозоподобные движения пальцев рук в виде перебирания, сгибания и разгибания, складывания. Не менее характерны такие движения как встряхивания, подпрыгивания отталкиваясь от кончиков пальцев, ходьба на цыпочках. Большинство двигательных стереотипий проходят с возрастом и редко наблюдаются у подростков. Голосовые стереотипии проявляются в повторении слов в ответ на вопрос (эхолалии), в декларации стихотворений. Наблюдается стереотипный счет.

Синдром гиперактивности при аутизме

Синдром гиперактивности наблюдается в 60 – 70 процентах случаев. Он характеризуется повышенной активностью, постоянным движением, неусидчивостью. Все это может сопровождаться психопатоподобными явлениями, такими как расторможенность, возбудимость, крики. Если попытаться остановить ребенка или забрать у него что-то, то это приводит к реакциям протеста. Во время таких реакций дети падают на пол, кричат, бьются, ударяют себя. Синдром гиперактивности почти всегда сопровождается дефицитом внимания, что вызывает определенные трудности в коррекции поведения. Дети расторможены, не могут стоять или сидеть на одном месте, не способны концентрироваться на чем-либо. При выраженном гиперактивном поведении рекомендуется медикаментозное лечение.

Нарушения в эмоциональной сфере при аутизме

Уже с первых лет жизни у детей отмечаются расстройства эмоциональной сферы. Они характеризуются неспособностью идентифицировать собственные эмоции и понимать чужие. Дети-аутисты не могут сопереживать или радоваться чему-то, также они с трудом проявляют собственные чувства. Даже если ребенок выучивает название эмоций по картинкам, то он не способен впоследствии применить свои знания в жизни.

Отсутствие эмоционального отклика во многом обусловлено социальной изолированностью ребенка. Поскольку невозможно пережить эмоциональный опыт в жизни, то и невозможно дальнейшее осмысление этих эмоций ребенком.

Расстройства эмоциональной сферы также выражаются в отсутствии восприятия окружающего мира. Так, ребенку трудно представить себе свою комнату, даже зная наизусть все предметы, которые в ней находятся. Не имея представления о собственной комнате, ребенок также не может себе представить внутренний мир другого человека.

Особенности развития детей с аутизмом

Особенности годовалого ребенка часто проявляются в задержке развития навыков ползания, сидения, вставания, первых шагов. Когда же ребенок начинает делать первые шаги, родители отмечают некоторые особенности – ребенок часто застывает, ходит или бегает на цыпочках с расставленными руками («бабочка»). Походка отличается некой деревянностью (ноги как будто не сгибаются), порывистостью и импульсивностью. Нередко дети неуклюже и мешковаты, однако, также может наблюдаться и грациозность.

Также запаздывает усвоение жестов – практически нет указательного жеста, трудности в приветствии-прощании, утверждении-отрицании. Мимика детей с аутизмом отличается малоподвижность и бедностью. Нередко встречаются серьезные лица, с прорисованными чертами («лицо принца» по Каннеру).

Инвалидность при аутизме

При таком заболевании как аутизм полагается группа по инвалидности. Необходимо понимать, что инвалидность предполагает не только денежные выплаты, но и помощь в реабилитации ребенка. Реабилитация включает устройство в специализированное дошкольное учреждение, например, в логопедический сад, и другие льготы для детей с аутизмом.

Льготами для детей с аутизмом, оформившими инвалидность, являются:

- бесплатное посещение специализированных образовательных учреждений;

- оформление в логопедический сад или в логопедическую группу;

- налоговые вычеты на лечение;

- льготы на санаторно-курортное лечение;

- возможность обучаться по индивидуальной программе;

- помощь в психологической, социальной и профессиональной реабилитации.

Для того чтобы оформить инвалидность, необходимо обследоваться у врача-психиатра, психолога и чаще всего требуется стационарное лечение (полежать в больнице). Также можно наблюдаться и в дневном стационаре (приходить только на консультации), если таковые имеются в городе. Кроме стационарного наблюдения необходимо пройти обследование у логопеда, невропатолога, окулиста, оториноларинголога, а также сдать общий анализ мочи и анализ крови. Результаты консультаций специалистов и результаты анализов заносятся в специальную медицинскую форму. Если ребенок посещает сад или школу необходима еще и характеристика. После этого районный врач-психиатр, наблюдающий ребенка, направляет маму с малышом на медицинскую комиссию. В день прохождения комиссии необходимо иметь характеристику на ребенка, карту со всеми специалистами, анализами и диагнозом, паспорта родителей, свидетельство о рождении ребенка.

Мы занимаемся продажей и арендой современных барокамер.

Являемся уполномоченным представителем «Shanghai Baobang Medical Equipment Co., Ltd» в России.

- Россия, Москва, Б.Очаковская 47А,

БЦ “Очаково”

- @capsule-life.ru

- +7-499-553-0024

Источник